Бить врага его же оружием…

Автор: Андрей УлановЧем успешнее действовала Красная Армия, тем больше доставалось ей трофеев. Некоторые можно было сразу "пускать в дело", но иной раз возникали сложности. Например, что делать, когда снаряды есть, а вот пушки для них не нашлось?

Сюрприз!

В первые месяцы войны вопрос использования трофейных боеприпасов никого особо не волновал. Как правило немецкие снаряды и попадали в руки красноармейцев при прорывах из окружения, когда вопрос их использования особо не стоял – свое бы утащить. Если поблизости находились саперы, да не с пустыми руками и вещмешками, трофеи подрывались, а то и минировались. Но в любом случае это все происходило в виде импровизации.

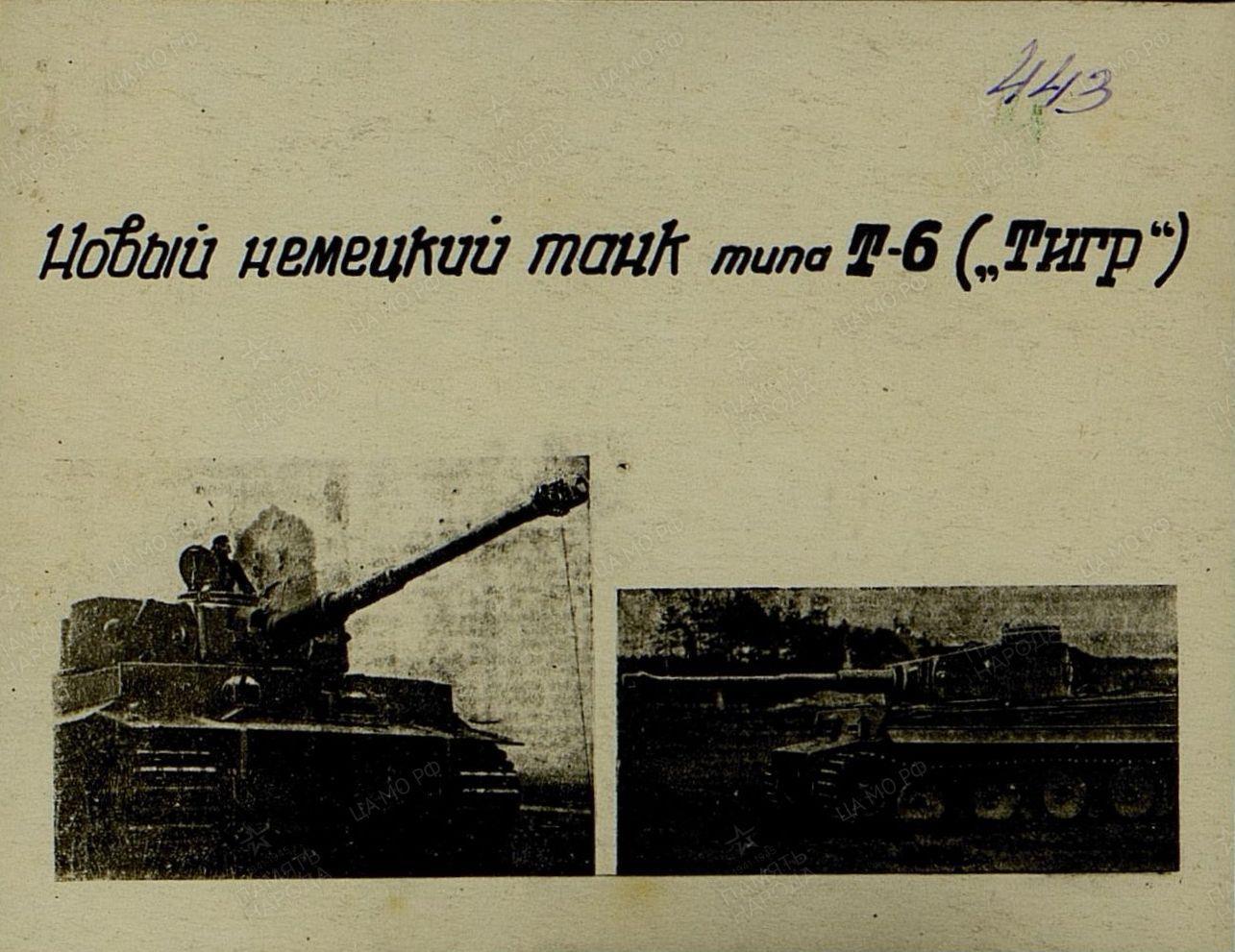

Всерьез озаботиться вопросом "куда бы пристроить трофейные боеприпасы" советским командирам пришлось в 1943 году. Разгром под Сталинградом армии фельдмаршала Паулюса и последующее наступление Красной Армии заставили вермахт побросать в процессе драпа немало добра. С другой стороны, еще с зимы по войскам ходили слухи – кое для кого подтверждаемые из разведсводок – о том, что противник готовится массировано применить новые тяжелые танки.

Беспокойство эти сведенья вызывали не только у танкистов и артиллеристов, но и у тех же саперов. Большая часть имевшихся на вооружении противотанковых мин – в основном, типа ТМД-40 или ЯМ-5 с деревянным корпусом – были достаточно маломощны. Так, в инструкции к ТМД-В было честно написано, что мина с зарядом около 5 кг взрывчатки предназначается для перебивания гусениц танков противника. Конечно, "разуть" вражеский танк тоже полезно, но…

И тут мысли, а также взгляды товарищей командиров обратились к складам трофейных бомб и снарядов.

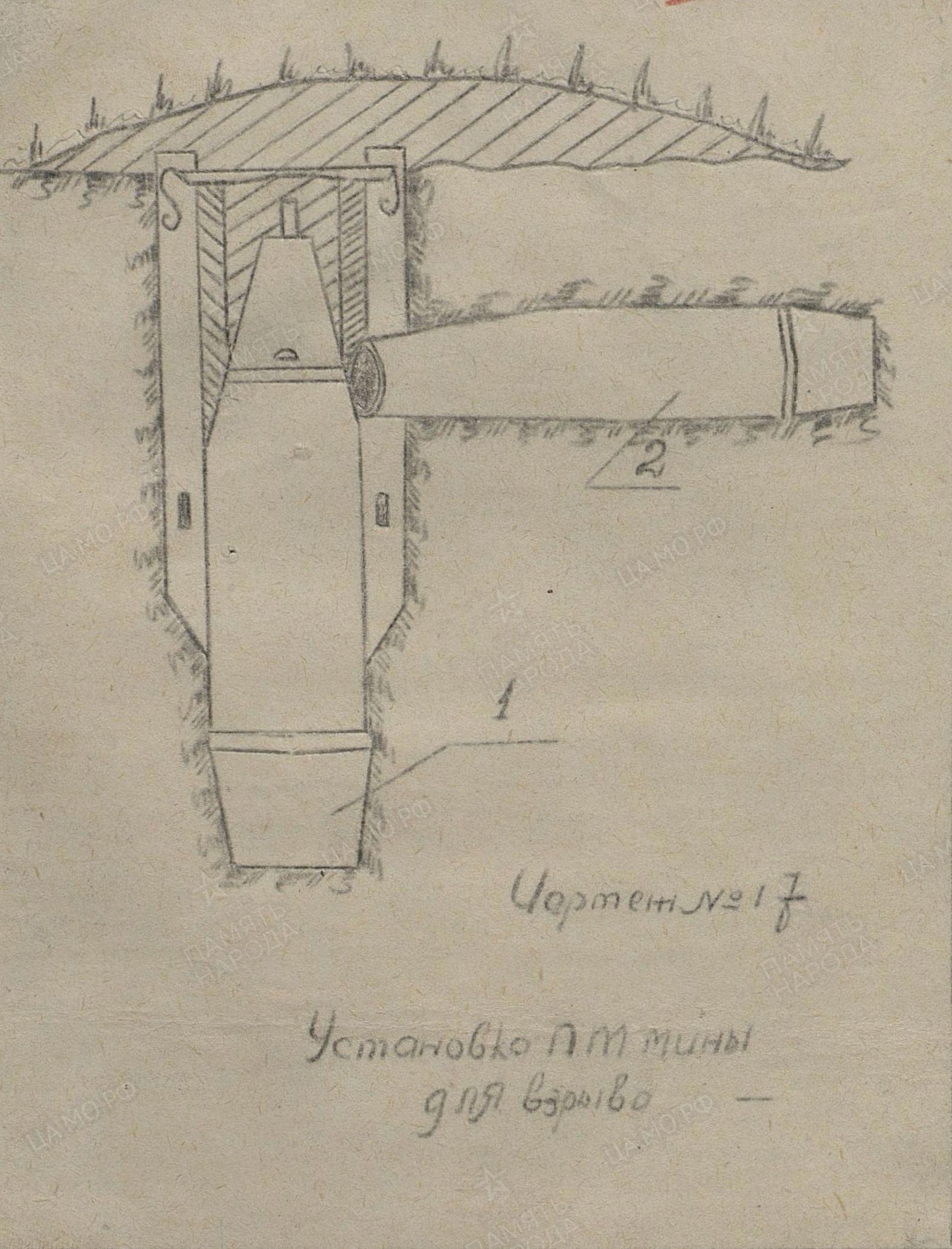

Кто-то уже на этом месте может махнуть рукой и сказать "а, ну дальше все понятно".Хотя на самом деле все было не так просто. Для использования трофейных боеприпасов в качестве противотанковых мин отделом заграждения штаба инженерных войск Воронежского фронта была составлена и разослана в саперные части детальная инструкция. В ней в частности, рассказывалось, как нужно переделать в трофейном снаряде штатный взрыватель во взрыватель мины нажимного действия. В документе были описаны взрыватели марки AC-23, AZ-23-42 и других. При этом на устанавливаемый вертикально снаряд надевалось "нажимное устройство", которое рекомендовалось изготавливать из лотка-футляра от этого же снаряда. Процесс переделки был совсем не прост, учитывая, что инструкция требовала производить работы в отдельном месте, а снаряды и "готовую продукцию" складировать отдельно и удаленно. Поэтому для усиления силы взрыва к переделанным "активным" снарядам было рекомендовано добавлять еще и вторичные "пассивные" снаряды, из которых достаточно было снять центробежный предохранитель. Пакет из "двух, трех и более снарядов" калибром от 105-мм еще не мог вывести наехавший на него танк на низкую орбиту, но в утиль отправлял практически гарантированно.

Мощным пинком….

Чем дальше на запад уходила война, тем чаще советским саперам приходилось заниматься не установкой собственных минных полей, а расчисткой проходов для наступающих войск серди чужих мин. А также заниматься и другими видами "расчистки" – на войне у саперов работы много.

Трофейные боеприпасы при этом уже привычно использовались не только для усиления мин, но и для подрыва чего-то лишнего. Например, в конце 44-ого в Будапеште так сносили дома вместе с засевшим немецким пулеметчиком.

Но все же опыт боев подсказывал, что тащить на себе тяжеленные снаряды не очень удобно. Да и немцы обычно совсем не одобряли такой способ возвращения утраченного имущества.

С другой стороны, снаряд – это ведь штука, которой нужно стрелять в сторону противника, чтобы он прилетел куда надо и сделал там БУМ! – желательно побольше. И в общем, пушка для этого желательна, но не обязательна. Конечно, штатный способ, то есть стрельба через ствол с нарезами, позволяет лупить далеко и точно. Но "далеко" нужно не всегда, для "обработки" переднего края сойдет и дальность в несколько сотен метров. Низкую же точность можно компенсировать калибрами и количеством запускаемого – трофейных снарядов у Красной Армии набралось много.

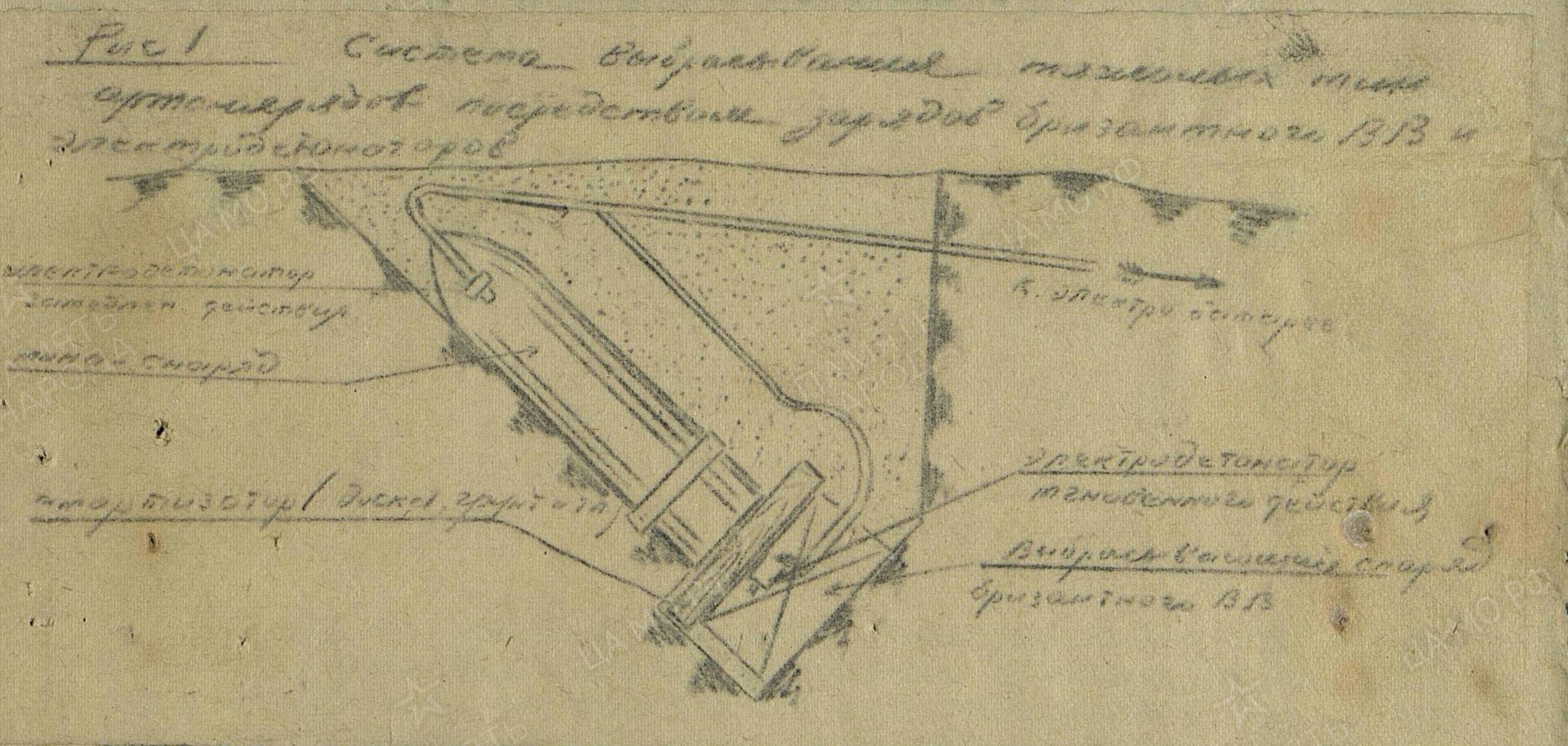

И вот в июне 1944 года штаб инженерных войск Красной Армии выпустил новую инструкцию. На этот раз "по боевому применению системы метания тяжелых мин артснарядов посредством зарядов бризантного ВВ и с использованием электродетонаторов замедленного и мгновенного действия".

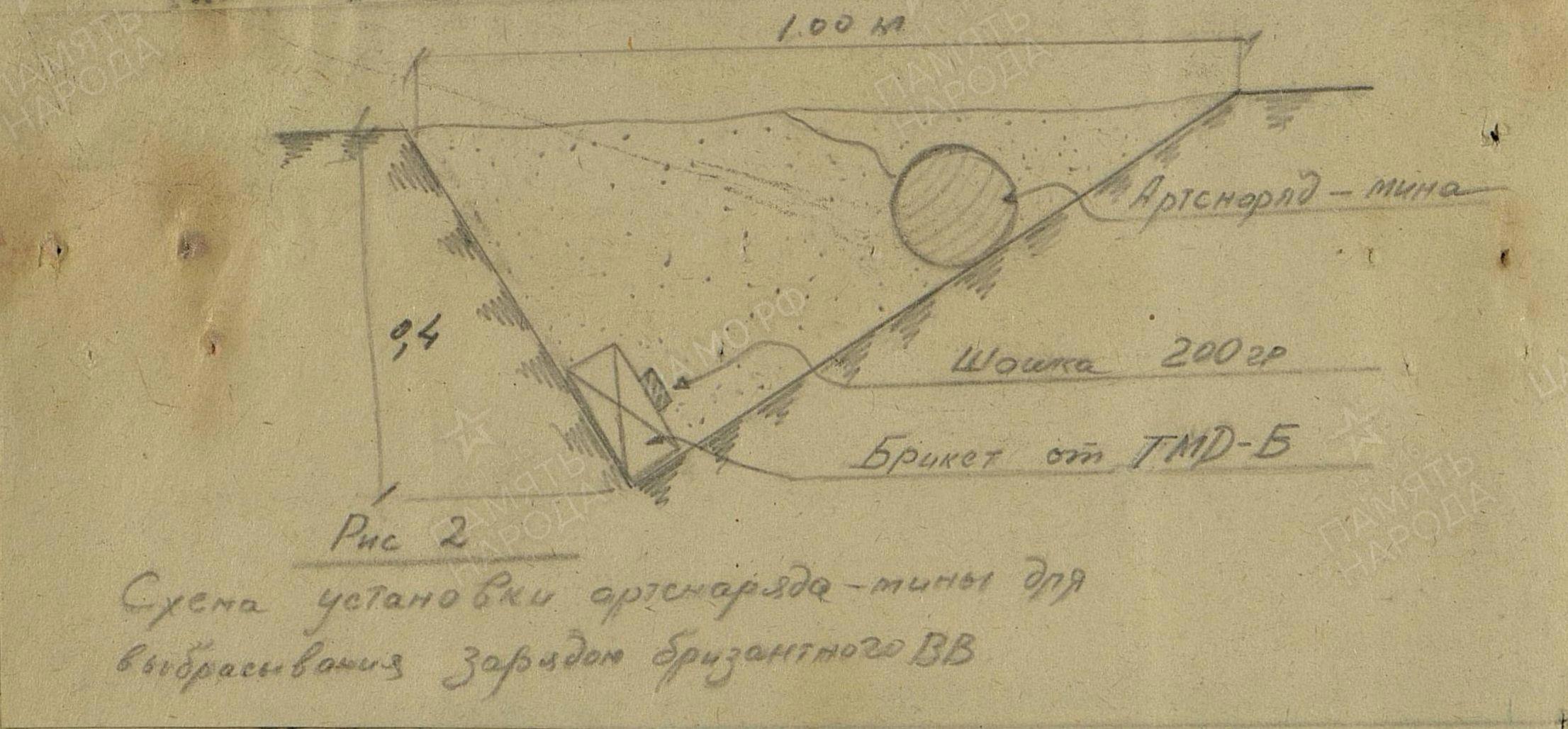

Приготовленные для "стрельбы" снаряды укладывались в специальный ровик, отрытый с наклоном в сторону противника. Как было установлено, оптимальный угол наклона составлял примерно 30 градусов – отраженная от грунта взрывная волна слегка "приподнимала" снаряда на нужные для максимальной дистанции 45 градусов.

При этом штатный взрыватель заменялся электродетонатором замедленного действия. Еще один детонатор, на этот раз, мгновенный, вставлялся в заряд для выбрасывания – для него обычно брали брикеты взрывчатки от мины ТМД-Б. Чтобы корпус метаемого снаряда не разрушился при взрыве, между снарядом и зарядом требовалось уложить прослойку из дерева или грунта толщиной в 20-30 сантиметров.

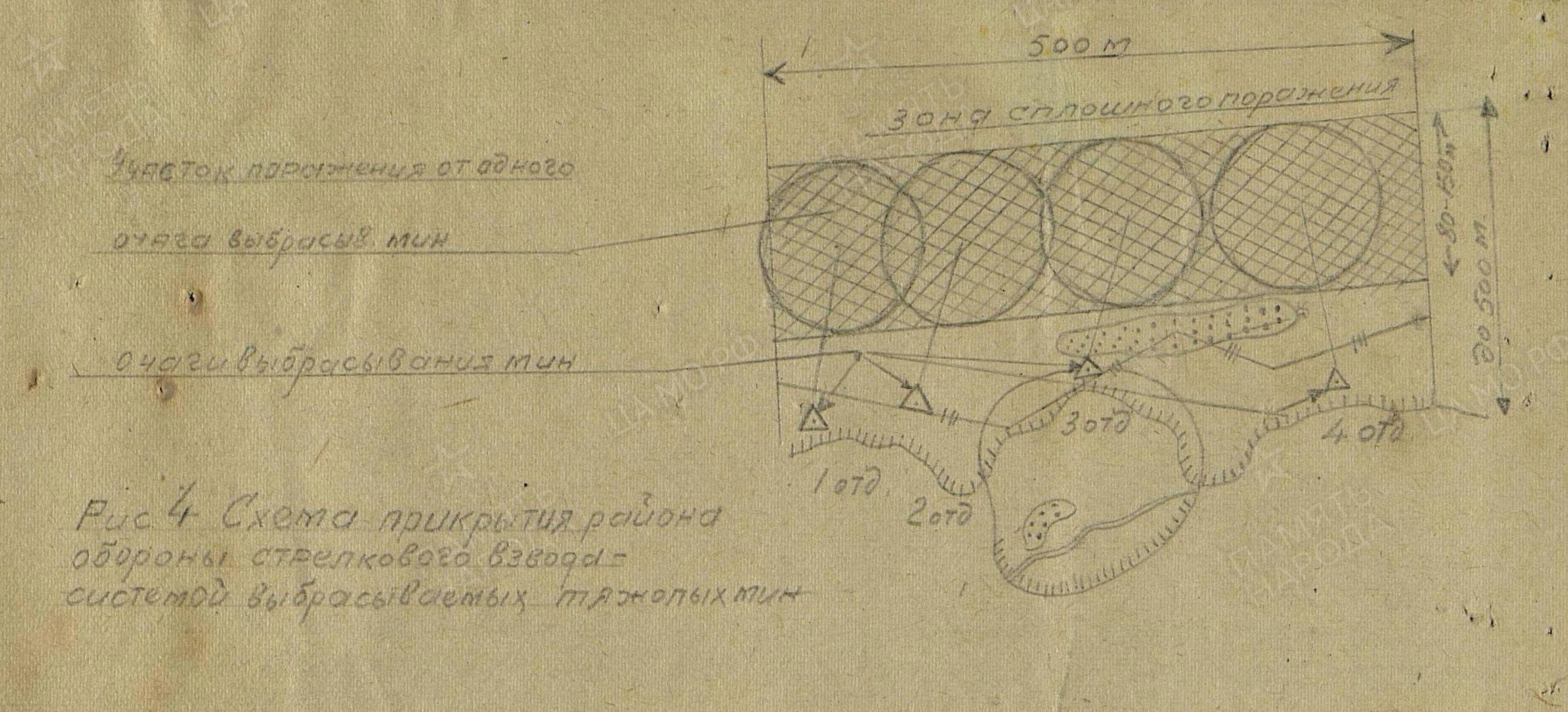

Если все будет сделано правильно, то боковое отклонение должно было составить не более 10% от дистанции, а по дальности – 20%. Разумеется, и эти цифры достаточно велики, поэтому систему планировалось применять залпово, засыпая участок вражеской обороны сразу с нескольких "установок". Когда на небольшой площади рвались одновременно десятки, а то и сотни тяжелых снарядов, для пытавшихся укрыться там, в общем, было уже не очень важно, прилетит конкретный снаряд чуть правее или левее.

Впрочем, устраивать "метательные установки" рекомендовалось не только для курощения противника при прорыве, но и для отражения контратак. В этом случае система также давала ряд преимуществ. Во-первых, разведка противника не могла заранее обнаружить и обезвредить "летающие мины".Во-вторых, стрельба "своей" тяжелой артиллерии по сблизившемуся противнику была делом рискованным – при малейшей ошибке могло "прилететь" и по своим.

Интересно, что для большей дальности снаряды рекомендовалось укладывать горизонтально. Действительно, при метании подрывом никакая "аэродинамичность" снаряда особой роли уже не играла, зато при укладке "боком" снаряд воспринимал давление взрыва большей площадью поверхности, от чего улетал еще дальше.

Инструкция у саперных частей пошла, как говориться "на ура". Уже летом 44-ого инженерная бригада 3 Украинского фронта при помощи метаемых через Днестр трофейных снарядов имитировала артподготовку к форсированию реки. При штурме западной части Будапешта саперы уже 2 Украинского фронта за пять дней "выстрелили" по немцам 1900 трофейных снарядов. Все это было высоко оценено как частями, действия которых поддерживали саперы, так и командованием инженерных войск Красной Армии, которое в отдельном приказе рекомендовало шире использовать данный метод "особенно при штурме немецких городов".

Так что часть лавины огня и стали, которым советские войска прокладывали себе дорогу к рейхстагу, в каком-то смысле была для немцев "родная". Впрочем, погибавшие под обстрелами гарнизоны "фестунгов" навряд ли могли оценить иронию судьбы.

Андрей Уланов.