Притеснитель всей России

Автор: Д. В. АмурскийМежду 1817 и 1822 годами из под пера Александра Сергеевича Пушкина вышла очень злая эпиграмма.

Всей России притеснитель,

Губернаторов мучитель

И Совета он учитель,

А царю он — друг и брат.

Полон злобы, полон мести,

Без ума, без чувств, без чести,

Кто ж он? Преданный без лести,

Б**** грошевой солдат.

Посвящалась эта эпиграмма Алексею Андреевичу Аракчееву. Пушкину приписывают и вторую эпиграмму на этого государственного деятеля, пользовавшегося почти неограниченным доверием императора Александра I. В 1819 году появилось двустишие:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон:

Кинжала Зандова везде достоин он.

"Кинжала Зандова" — имелся в виду немецкий студент Карл Людвиг Занд, который 23 марта 1819 года заколол насмерть кинжалом писателя Августа фон Коцебу.

Но время шло, восприятие Пушкиным реалий жизни в России менялось, и 25 апреля 1834 года в его дневнике появилась запись:

"Также умер Аракчеев, и смерть этого самодержца не произвела никакого впечатления".

Чуть раньше, 22 апреля 1834 года в письме жене великий поэт написал следующее:

"Аракчеев также умер. Об этом во всей России жалею я один — не удалось мне с ним свидеться и наговориться".

Портрет А. А. Аракчеева работы неизвестного художника. 1830-е годы. Обратите внимание на овальный портрет Александра I на шее.

В моём школьном учебнике по истории про Аракчеева говорилось так:

"Генерал А. А. Аракчеев, любимец Павла I, был грубым, жестоким, раболепствовавшим перед царем человеком, готовым выполнить любой царский приказ. Эти качества пришлись по душе и Александру I. Аракчеев стал первым после царя

лицом в России, главным проводником реакционной политики. По приказу царя Аракчеев усиленно насаждал военные поселения — наиболее уродливое проявление феодально-крепостнического гнёта."

Всё предельно однозначно — душитель и притеснитель, реакционер и враг прогресса.

Но в истории редко бывают персоны, которых можно описать, используя только чёрную или только белую краску. Вот и реальный Аракчеев был значительно более сложным и многогранным, чем срисованный с него Салтыковым-Щедриным Угрюм-Бурчеев, "чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение".

Родился Алексей Андреевич Аракчеев 23 сентября 1769 года в семье отставного поручика, которому досталось по наследству сельцо Гарусово с 20 душами крестьян. Мать Алёши владела значительно большим селом Курганы в той же Тверской губернии (несколько сот душ крепостных крестьян). Позднее Аракчеевы прикупили ещё сёл и деревень, так что можно сказать, что они не бедствовали.

Отец будущего графа и генерала от артиллерии, Андрей Андреевич, был человеком простым и незлобивым. Николай Карлович Отто, автор исследования "Черты из жизни графа Аракчеева" утверждал, что он с людьми своими обращался чрезвычайно ласково, а больше всех любил своего крепостного слугу и наперсника Василия. Когда тот умер, Андрей Андреевич рыдал, как ребёнок. Сын Василия, Степан, воспитывался вместе с барскими детьми.

Алексея Аракчеева обучал грамоте по псалтырю и часослову священник села Тихомандрицы Павел Максимович Соколов. Интересно отметить, что этот священник дал своему сыну Александру фамилию Тихомандрицкий, сыну Василию — фамилию Покровский, а сыну Ивану — фамилию Менделеев. Так что начальное образование будущему "душителю свобод" дал не какой-то абстрактный сельский дьячок, а дед великого химика Дмитрия Ивановича Менделеева.

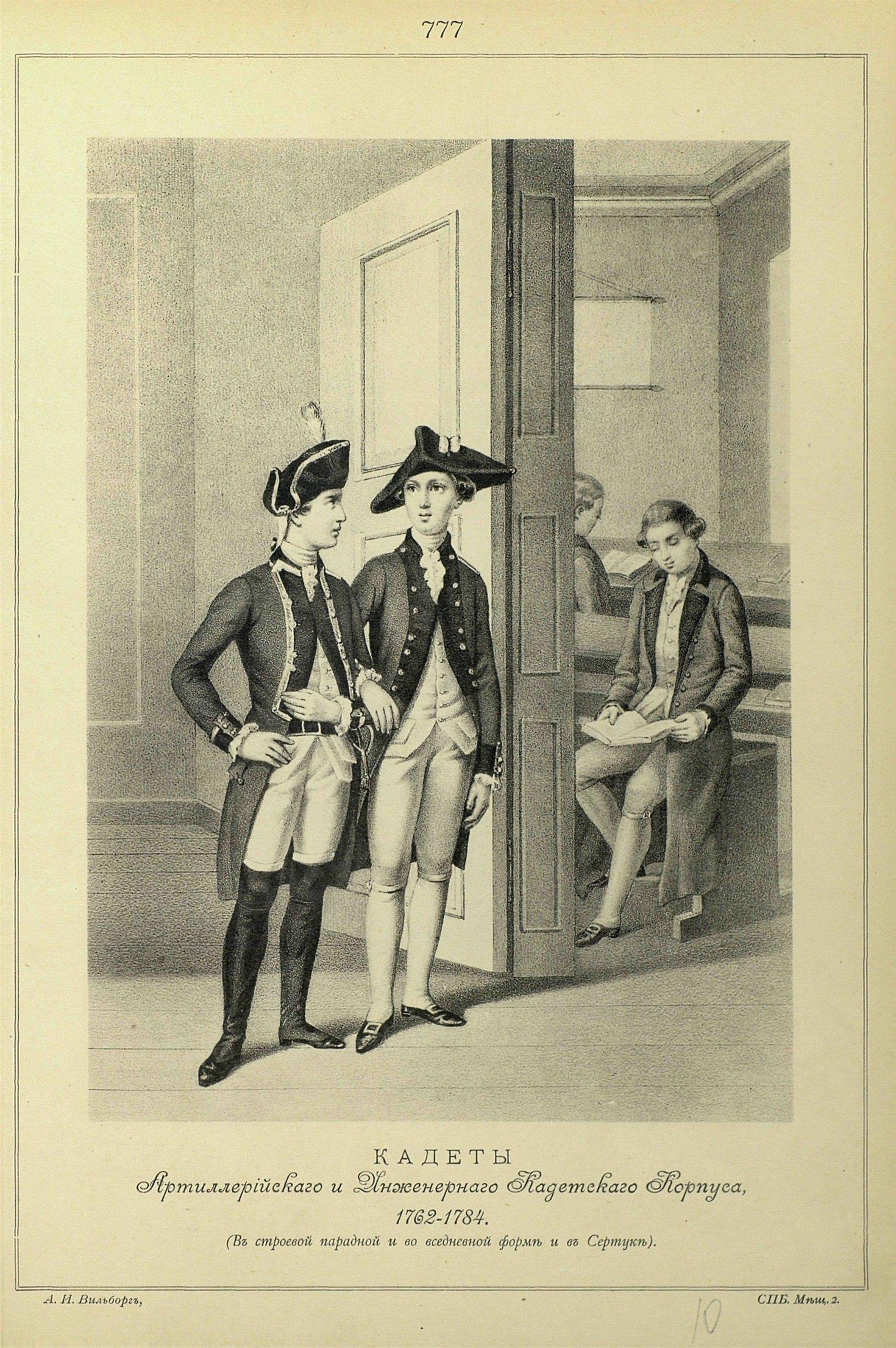

Отец не прочил Алексею военной карьеры — он хотел его отправить к родственнику в Москве, который обещал пристроить юношу в какую-нибудь канцелярию. Но в тринадцать лет Алексей увидел сыновей соседа-помещика Корсакова в красивых кадетских мундирах и очень захотел себе подобной участи. Отец не возражал и повёз его в 1873 году в Санкт-Петербург поступать в Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус. Поскольку заплатить за обучение сына 200 рублей Андрей Андреевич не мог, то после многих дней мытарств в столице Аракчеевы обратились к директору этого военного учебного заведения, Петру Ивановичу Мелиссино. Тринадцатилетний Алексей сумел разжалобить генерал-поручика, масона и сибарита, и тот разрешил принять юношу в свой корпус.

Здания, построенные Доминико Трезини на Кадетской линии в 1730 - 1740-х годах. Именно здесь располагались казармы кадетов и большинство классных комнат Артиллерийского и инженерного шляхетского кадетского корпуса.

Как рассказывал позднее сам граф Аракчеев, этот урок бедности и беспомощного состояния сильно подействовал на него. Он отчаянно старался выслужиться перед начальством. Генералу Мелиссино это нравилось и он время от времени принимал участие в судьбе Алексея. Но был в корпусе один из учителей, который обращался с юным Аракчеевым очень жестоко и всячески преследовал его своими придирками, не гнушаясь даже шпионить за своим нелюбимым воспитанником. Так что через некоторое время Алексей, так любимый дома родителями, сильно изменился. Будучи произведённым в звание капрала, он уже и сам никому из младших не давал спуску и, по собственным рассказам, в своей жизни руководствовался всегда одними лишь правилами, никогда не рассуждал по службе, когда не спрашивали его совета, и всегда исполнял приказания с буквальною точностью. Его бывшие соученики вспоминали, что он отличался возмутительной грубостью по отношению к кадетам. Но в этом, скорее, стоило винить всю административную систему, сложившуюся во второй половине XVIII века в Российской империи. При такой системе слабый погибал, а сильный выживал и продвигался вперед, особенно в армии.

12 сентября 1787 года Аракчеева произвели в поручики и оставили при корпусе. Мелиссино отметил аккуратность, дисциплинированность и исполнительность своего юного протеже, а также его успехи в математике, артиллерии и фортификации, и когда сыновьям генерал-аншефа графа Николая Ивановича Салтыкова потребовался репетитор, порекомендовал Аракчеева. Алексей сумел понравиться и Салтыкову.

Следует отметить, что цесаревич Павел Петрович, вернувшийся в 1782 году из заграничного путешествия, в следующем году получил в своё распоряжение имение в Гатчино. Там наследник престола держал две команды по 30 человек для охраны территории. Эти "войска" с каждым годом всё увеличивались в численности, и в 1786 году Павел завёл собственную артиллерию. К концу лета 1792 года цесаревич понял, что с его артиллерией всё обстоит печально, и попросил у генерала-аншефа Салтыкова прислать в Гатчино толкового офицера, который смог бы обучить гатчинских пушкарей. Салтыков вспомнил об Алексее Аракчееве и обратился к Мелиссино. Тот разрешил отправить молодого поручика к Павлу.

Аккуратность и точность исполнения любых распоряжений цесаревича привели последнего в восторг. Но не сразу. Первым делом Павел Петрович проэкзаменовал прибывшего молодого офицера. На все заданные ему вопросы Аракчеев дал полные и точные ответы. Желая испытать Аракчеева в деле, цесаревич приказал ему лично приготовить заряды и стрелять в редут из двухпудовой пудовой мортиры. Из трёх бомб две попали точно в цель. Павел остался доволен.

Прибыв в Гатчино 4 сентября 1792 года, уже через месяц с небольшим Аракчеев был произведён в капитаны артиллерии и секунд-майоры армии, 5 августа 1793 года — в майоры артиллерии, а 28 июня 1796 года — в подполковники артиллерии и полковники армии. Кроме того, Алексей Андреевич был комендантом Гатчины и инспектором пехоты всех войск цесаревича.

Кто-то из современных историков отметил, что Аракчеев ни с кем не сближался, не искал ни дружбы, ни симпатии; все его мысли и желания были направлены лишь на то, чтобы угодить Павлу Петровичу, а угодить можно было лишь строгим и ревностным исполнением службы, что молодому артиллеристу блестяще удавалось.

6 ноября 1796 года Павел взошёл на российский престол. После этого императорские милости посыпались на Аракчеева, как из рога изобилия. Уже на следующий день его назначили комендантом Санкт-Петербурга, ещё через день — произвели в генерал-майоры, а уже 9 ноября — в майоры гвардии Преображенского полка. И полгода не прошло, как Павел сделал Аракчеева бароном, в честь своей коронации, а две недели спустя пожаловал ему две тысячи крестьян с предоставлением права выбора губернии.

Помимо комендантства в столице, Аракчеев должен был надзирать за тактическим классом для высших офицеров, а также исполнять обязанности генерал-квартирмейстера всей российской армии. Переизбыток должностных обязанностей привёл к тому, что даже аккуратный и исполнительный Аракчеев в чём-то не угодил императору. Это вызвало первую опалу, когда Алексей Андреевич 18 марта 1798 года был отправлен в отставку, получив по обычаю того времени следующий чин, генерал-лейтенанта.

11 августа 1798 года Павел вернул своего бывшего любимца на службу и осенью отправил его инспектировать корпус генерала от инфантерии Андрея Григорьевича Розенберга, который готовился к отправке в помощь Австрии против французов. Зимой следующего года Аракчеев уже снова исполнял обязанности сразу на трёх должностях. 5 мая 1799 года его труды были отмечены возведением в графское достоинство. Сохранились свидетельства очевидцев, рассказывавших, что ярость Аракчеева к тем, кто не понял, или недостаточно быстро исполнял его приказы, была ужасной. Он не стеснялся бить палками солдат даже в присутствии Павла, а также оскорблял и бил офицеров во время учений.

Иоганн Баптист Лампи Старший. Портрет Алексея Андреевича Аракчеева. Конец 1790-х годов.

Но даже такой зверской исполнительности оказалось мало: импульсивный Павел уже через четыре месяца нашёл, к чему придраться, а 1 октября 1799 года снова отстранил Аракчеева от службы.

Следует отметить, что Аракчеев всегда помнил тех, кто помогал ему. Тому же самому генералу Мелиссино он по мере сил оказывал протекцию и даже поспособствовал тому, чтобы 19 августа 1797 года Петра Ивановича наградили орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Кто знает, если бы Алексей Андреевич находился рядом с императором, возможно, тот бы не умер от "апоплексического удара табакеркой в висок". Но случилось так, как случилось. Есть свидетельства, что Павел вспомнил об Аракчееве в самый канун переворота, почувствовав измену среди приближённых, и вызвал его в столицу, но граф Пален, один из вдохновителей заговора, приказал задержать Аракчеева на заставах, и тот не смог попасть в Санкт-Петербург.

12 марта 1801 года на престол взошёл новый император, Александр I. Он был хорошо знаком с Аракчеевым, поскольку Алексей Андреевич курировал обучение наследника военному делу и, по свидетельствам современников, иногда спасал его от гнева отца. А с 1797 года цесаревич являлся военным губернатором Санкт-Петербурга и по службе часто обращался к коменданту столицы. Александр почти ежедневно встречался с Аракчеевым, тот готовил для него ежедневный рапорт о состоянии дел в столице, который цесаревич утром представлял отцу. А ещё Алексей Андреевич муштровал гвардейские части, вверенные наследнику, и готовил их к плац-парадам, которые так любил Павел.

Однако же в первый год правления Александр больше полагался на своих "молодых друзей" (Виктор Павлович Кочубей, Николай Николаевич Новосильцев, Адам Ежи Чарторыйский и Павел Александрович Строганов), из которых образовался "Негласный комитет", обсуждавший реформы.

Попутно 24 июня 1801 года была создана Военная комиссия для рассмотрения положения войск и устройства оных под руководством цесаревича Константина Павловича. Эта комиссия должна была определить новую численность российской армии и наметить первоочередные меры для её усиления. Когда дошло дело до артиллерии, вспомнили про Аракчеева. Тот ещё в 1799 году докладывал императору Павлу, что "исправных осадных орудий и готовых к действию совсем нет, а находящиеся в арсеналах многие без лафетов, а другие с худыми лафетами". Ещё он сигнализировал о плохом состоянии артиллерийских гарнизонов. Но его слова тогда не вызвали адекватной реакции императора. В 1802 году Аракчеева привлекли к работе Военной комиссии.

19 марта 1803 года Военная комиссия подготовила доклад о преобразовании артиллерии. С этим докладом ознакомился император и утвердил перечень мер. А чтобы контролировать их исполнение, 14 мая 1803 года вернули на службу Аракчеева. Он снова стал инспектором всей артиллерии и командиром лейб-гвардии артиллерийского батальона. Под его руководством в этом виде войск было сделано много полезного, прежде чем началась война с французами. Была выработана единая система артиллерийских орудий.

Отправляясь вместе с войсками в Европу, Александр взял с собой и Аракчеева. И хотя Аустерлицкое сражение было проиграно, а Третья коалиция — разгромлена, к русской артиллерии у императора никаких претензий или нареканий не было. И в следующие два года русские пушки давали жару французам, нанося им весьма болезненный ущерб.

После заключения Тильзитского мира Аракчеева произвели в звание генерала от артиллерии, 13 января 1808 года император назначил Алексея Андреевича военным министром, а 17 января — генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии. Российская империя вела в тот момент одновременно три войны (с Персией, с Османской империей и со Швецией), и в том, что все три этих войны она выиграла, была немалая заслуга Аракчеева.

Но, опять же, стоит сказать, что Алексей Андреевич в роли военного министра вёл очень жестокую борьбу со злоупотреблениями и разложением армейского начальства и офицерства. Казнокрадов отправляли в суд, невзирая на чины и звания, в армии восстанавливалась строгая дисциплина, причём как для солдат, так и для офицеров. И если последних за нарушения безжалостно разжаловали, сажали под арест или увольняли со службы, то солдат воспитывали при помощи розог, палок или шпицрутенов. Это были типично аракчеевские методы наведения порядка.

Стоит отметить, что взяточничество Алексей Андреевич ненавидел люто. Пойманных с поличным немедленно увольняли с должностей, невзирая на лица. Волокита и, как следствие, вымогательство с целью получения взятки преследовались им беспощадно. Он требовал незамедлительного решения служебных вопросов и если сталкивался с проволочками — то карал виновных беспощадно.

Но к тому времени Аракчеев уже ощущал себя очень важной персоной, и когда без обсуждения с ним император согласился с проектом Михаила Михайловича Сперанского создать новый орган государственного управления, Алексей Андреевич разозлился и отправил Александру прошение об отставке с поста военного министра. Император тоже впал в раздражение и эту отставку удовлетворил. Но размолвка между властителем и его самым преданным сподвижником не продлилась сколько-нибудь долго. Уже 1 января 1810 года Александр I учредил Государственный совет и назначил Аракчеева председателем департамента военных дел. Пост военного министра перешёл к Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, чью кандидатуру предложил вместо себя его предшественник.

В своей государственной деятельности Аракчеев не отражал абсолютно никакой политической ориентации, кроме воли и желания императора. А тот очень не любил брать на себя ответственность за непопулярные меры, которые могли бы осложнить его отношение с двором, верхушкой армии, гвардейским офицерством. И для таких мер Аракчеев был идеальной фигурой.

Есть сведения, что сам Александр говорил:

"Я знаю, что Аракчеев груб, невежественен, необразован. Однако он имеет большую практическую сметку, мужество и инициативу и наделен огромной работоспособностью. Он также глубоко вникает в детали. Он соединяет в себе редкую неподкупность с презрением к почестям и материальным благам. И он обладает несгибаемой волей и фанатичной страстью командовать людьми. Я не мог бы сделать что-либо без него."

Что касается первой фразы данного высказывания, то стоит отметить, что Аракчеев не был невежественным и необразованным. Скорее наоборот. Но ему было удобно показывать себя перед императором и его приближёнными грубым и тупым солдафоном. Это позволяло Аракчееву говорить Александру то, что не осмеливались говорить многие другие вельможи, — правду. И это тоже император очень ценил.

В ходе Отечественной войны 1812 года Аракчеев постоянно был рядом с Александром и фактически стал единственным

докладчиком по всем наиболее важным вопросам. Не будет преувеличением сказать, что он осуществлял общее руководство всеми военно-политическими и организационными вопросами. Снабжение армии боеприпасами, фуражом и продовольствием, подготовка резервов и конного состава — всем этим занимался Алексей Андреевич.

Во время Заграничного похода русской армии Аракчеев продолжал исполнять все эти обязанности, оставаясь в свите Александра I. И когда перед взятием Парижа российский император пожелал наградить своих самых отличившихся полководцев, он 18 марта 1814 года произвёл Аракчеева и Барклая-де-Толли в звание генералов-фельдмаршалов. Михаил Богданович принял это, как должное, а вот Алексей Андреевич отказался, мотивируя это тем, что лично войсками не руководил и в боевых операциях участия не принимал.

Когда же 20 августа 1814 года Александр подарил Аракчееву свой портрет, усыпанный бриллиантами, для ношения на шее, генерал от артиллерии с благодарностью принял портрет, но бриллианты отослал в императорский кабинет.

Реформа армии, громадные расходы на ведение войн, а потом и прекращение торговли с Англией из-за "континентальной блокады", привели финансы Российской империи в плачевное состояние. Бумажные деньги быстро обесценивались, а золотых и серебряных монет не хватало. На фоне всего этого ещё после Тильзитского мира император Александр часто задумывался о том, как содержать большую армию, не обрушивая экономику страны. Ему понравились идеи прусского генерала Герхарда Шарнхорста, бывшего с 1808 по 1810 годы военным министром и начальником Генерального штаба, об обучении населения основам военного дела и о всеобщей воинской обязанности. Вот только воспринял русский самодержец эти идеи через призму национального опыта, вспомнив про стрелецкие и казачьи слободы. Ему казалось, что если солдаты будут возделывать землю, как крестьяне, а в свободное от этой работы время проводить интенсивную военную подготовку, то получится и сохранить большую армию, и не повредить экономике. Он надеялся, что это позволит улучшить материальное положение нижних чинов и даст им возможность во время службы оставаться среди своих семейств.

Александр поделился своими замыслами с Аракчеевым и тот сразу сказал, что из этого ничего хорошего не получится. Но император настаивал на своём, так что Алексею Андреевичу оставалось лишь взять под козырёк и, засучив рукава, взяться за исполнение монаршьей воли.

Сначала Аракчеев разработал планы и чертежи типовых военных поселений, пользуясь собственным опытом управления поместьем в Грузино. После этого в 1810 году в Климовичском уезде Могилёвской губернии был поселён запасный батальон Елецкого мушкетёрского полка. Батальон этот был составлен из лучших нижних чинов полка: в число поселян вошли преимущественно женатые солдаты и унтер-офицеры, а холостым разрешено было жениться на крестьянках казённых имений, причём беднейшим выдавалось денежное пособие на свадьбу и обзаведение. Служивые этого батальона были размещены в оставленных крестьянами домах (крестьян переселили в Новороссийские губернии), им были выданы от казны земледельческие орудия, рабочий скот и семена для засева полей.

Война 1812 года нарушила ход данного эксперимента. Запасный батальон мушкетёров вошёл в состав действующей армии, а когда по окончании войны остатки его были возвращены на прежнее место в Могилёвской губернии, оказалось, что всё имущество поселения разворовано соседними крестьянами. И вообще, солдаты оказались плохими земледельцами, правительство несло большие расходы не только на обзаведение поселян, но и на их содержание.

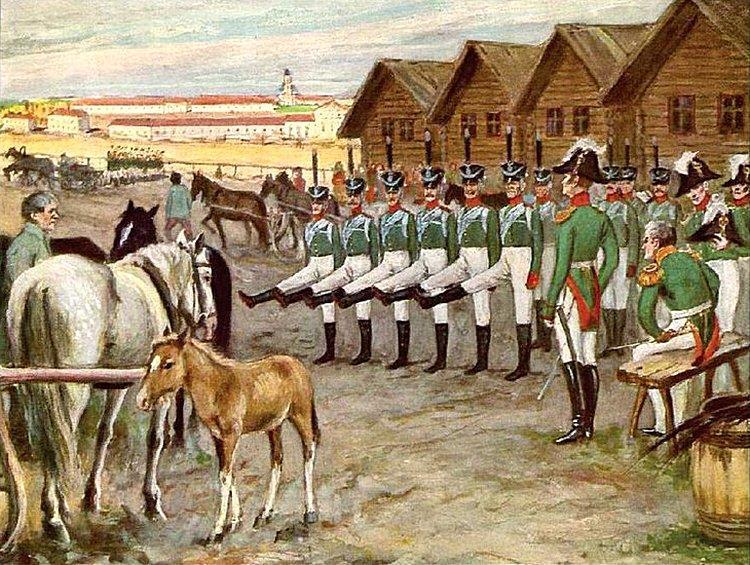

Но государь настаивал на увеличении количества военных поселений. Так что в 1816 году Аракчееву пришлось продолжить эту практику. К концу царствования императора Александра I было поселено всего: в Новгородской губернии — 12 гренадерских полков и 2 артиллерийские бригады, в Могилёвской губернии — 6 пехотных полков, в Слободско-Украинской, Херсонской и Екатеринославской губерниях — 16 кавалерийских полков, в Петербургской губернии — 2 роты служителей Охтинского порохового завода.

Самому Аракчееву это не нравилось. Ещё в 1812 году он предлагал Александру сократить срок солдатской службы до 8 лет, а из увольняемых в запас формировать резерв, который можно было бы быстро мобилизовать в случае войны. А в феврале 1818 года по просьбе императора он подготовил проект освобождения крестьян от крепостной зависимости. По этому проекту предполагался поэтапный выкуп в казну помещичьих имений с выделением на каждую ревизскую душу по две десятины земли. Это было более радикально и прогрессивно, чем в Конституции Никиты Михайловича Муравьёва или в "Русской правде" Павла Ивановича Пестеля. Неудивительно, что император не дал хода данному проекту.

Джордж Доу. Портрет А. А. Аракчеева. 1824 год.

Пришлось Аракчееву обратить всю свою энергию и изобретательность на военные поселения. С невероятной пунктуальностью и аккуратностью Алексей Андреевич разработал инструкции, регламентирующие любые аспекты жизни поселенцев, от распорядка дня и правил содержания жилья, до основ воспитания детей и типового семейного меню. Понятно, что это входило в непримиримое противоречие со всем многовековым жизненным укладом русских крестьян. Аракчеева ненавидели лютой ненавистью за постоянную муштру и палочную дисциплину среди поселенцев. Он отнял у людей личную жизнь, обратив ее в жизнь служебную.

Известен случай, когда в октябре 1817 года несколько сот крестьян вышли из леса и остановили великого князя Николая Павловича, ехавшего с императорской фамилией в Москву, и молили его защитить их от издевательств. Некоторые из них, увидев императрицу-мать Марию Фёдоровну, подошли и к ней с той же просьбой. Они говорили, что готовы стерпеть любые лишения, только бы их оставили в покое. "Прибавьте нам подать", просили крестьяне, "Требуйте из каждого дома по сыну на службу, отберите у нас всё и выведите нас в степь — мы охотнее согласимся, у нас есть руки, мы и там примемся работать и там будем жить счастливо, но не троньте нашей одежды, обычаев отцов наших, не делайте всех нас солдатами!"

При этом сам Аракчеев искренне пытался улучшить жизнь поселенцев. Он запрещал пьянство, боролся с нищенством и тунеядством, он устраивал в поселениях лазареты и обучение для детей, он регулярно лично проверял, чем питаются поселенцы и устраивал жуткие разносы командирам, которые не обеспечивали надлежащего продовольственного обеспечения. Он одевал солдатских детей в маленькие мундиры за казённый счёт. По этому поводу могу вспомнить, что мой дед в двадцатые годы XX века не мог посещать школу из-за того, что у него не было одежды.

Алексей Андреевич прекрасно понимал, как к нему относятся обитатели военный поселений. Известно его высказывание:

"Я знаю, что меня крепко бранят, но что же делать? Ведь дети всегда плачут, когда их моют."

Но "дети" не только плакали. Первые волнения в военных поселениях начались в 1817 году. Их подавили быстро. Но в июле 1819 года начался бунт Чугуевского полка в Слободско-Украинской губернии. Поселенцев возмутил приказ заготовить для полковых лошадей 103 тысячи пудов сена — неподъёмное количество, особенно летом, когда нужно много работать на своём участке, чтобы не голодать зимой. В беспорядках приняло участие до 30 тысяч человек.

Чтобы подавить бунт, в Чугуев выехал сам Аракчеев. Он задействовал четыре пехотных полка и две артиллерийские роты. Было арестовано около двух тысяч человек, из которых 275 признали зачинщиками и приговорили к смертной казни. Но Алексей Андреевич отменил такие приговоры и приказал прогнать обвиняемых сквозь строй.

18 августа 1819 года 40 человек подвергли этому виду наказания. Любой из них мог признать себя виновным и молить Аракчеева о помиловании. Но таких нашлось только трое. Остальных двенадцать раз прогнали через строй из тысячи солдат, т. е. несчастные получили по 12 000 ударов шпицрутенами. 20 человек погибли сразу после экзекуции, а 17 остались калеками на всю жизнь. Это произвело такое гнетущее впечатление как на солдат, так и на самого Аракчеева, что остальных приговорённых к смерти просто сослали на каторжные работы. 400 бунтовщиков переселили в Оренбург, а 29 женщин, принимавших участие в восстание, высекли розгами и выселили из Чугуева.

Уже в следующем году произошли возмущения на Южной Украине, охватившее более 200 военных поселений. Но их тоже подавили, примерно наказав зачинщиков.

Современные историки показали, что к концу царствования Александра I военные поселения сделались прибыльными сельскохозяйственными предприятиями. Их суммарный капитал составлял 32 миллионов рублей, тогда как израсходовано на них было 26 миллионов рублей из казны. Правда, часть финансирования осуществлялась из средств, не учитываемых министерством финансов. С их учётом, возможно, весь проект сделался бы убыточным. Был основан Кредитный банк, который поддерживал поселенцев и выдавал льготные ссуды офицерам. На случай неурожая были созданы хлебные запасы. Даже Николай Михайлович Карамзин, относившийся к Аракчееву с подозрением, отмечал, что "Поселения удивительны по многих отношениях. Там, где восемь лет назад были непроходимые болота, видишь сады и города".

Александр Викторович Моравов. Военное поселение.

Но всё держалось лишь на энергии Аракчеева. Нижестоящие чиновники относились ко всему с прохладцей, к тому же совершенно не разбирались в сельском хозяйстве. Из-за этого зачастую возникали такие казусы, что поселенцы поднимались в 6 утра, а потом до 11 часов ждали, пока проснётся чиновник, выписывавший пропуск на работы. А без этого пропуска нельзя было пройти на поля. И подобных казусов было очень много.

После смерти Александра I Аракчеев продолжал руководить военными поселениями до 1 мая 1826 года. После этого император Николай I отправил его в отставку, сохранив за ним звание члена Государственного совета. Но Алексей Андреевич к тому моменту был деморализован смертью своей наложницы Настасьи Шумской, убитой в 1825 году в Грузинском имении дворовым человеком. Выйдя в отставку, он отправился путешествовать за границу. Вернувшись на родину, он в 1833 году Аракчеев внёс в государственный заёмный банк 50 000 рублей ассигнациями с тем, чтобы эта сумма оставалась в банке 93 года неприкосновенною со всеми процентами. А в 1834 году он пожертвовал 300 000 рублей с тем, чтобы из процентов этого капитала в Новгородском кадетском корпусе содержали детей бедных дворян Новгородской и Тверской губерний.

21 апреля 1834 года, Аракчеев скончался, не спуская глаз с портрета императора Александра. Поскольку он не оставил наследника и указал, кому передать имущество, император Николай I повелел отдать навсегда Грузинскую волость и всю принадлежащую к ней движимость в полное и нераздельное владение Новгородскому кадетскому корпусу, получившему с тех пор название Аракчеевского.

Был ли Аракчеев жестоким? — Однозначно, был. Но само время, в которое он жил, было очень жестоким и беспощадным к людям. Выживали сильнейшие.

Сломал ли он судьбы многим людям? — Конечно же, сломал. Но некоторые из этих людей сами были виновниками своих бед. А остальные попали под жернова беспощадной государственной машины, в которой Аракчеев был лишь малой частью механизма.

Был ли он полезен своей стране? — Был очень полезен, вне всякого сомнения. Его энергия и организаторские таланты бесспорны. А вот методы, которыми он добивался исполнения поставленных задач, зачастую были очень жестокими.

В заключение хотелось бы привести одно высказывание Аракчеева, хорошо показывающее его жизненное кредо.

"Меня никогда не любили в течение моей службы, потому что я требовал дисциплины".

Развалины военного поселения в Селищах Новгородской губернии. Фото с сайта https://it-s-a-wonderful-world.ru/arakcheevskie-kazarmy-v-selishhax/.

Развалины военного поселения в Селищах Новгородской губернии. Фото с сайта https://it-s-a-wonderful-world.ru/arakcheevskie-kazarmy-v-selishhax/.