Великий деятель русской культуры

Автор: Игорь РезниковВсякое новое открытие была для него истинным счастьем, восторгом, и он увлекал за собою, в пламенном порыве, всех товарищей своих.

Эти слова В. В. Стасов сказал о Милии Алексеевиче Балакиреве, 186-я годовщина со дня рождения которого отмечается сегодня. При упоминании имени Балакирева сразу в памяти всплывает «Могучая кучка». Но много ли найдется людей, в особенности далеких от музыковедения, кто бы мог навскидку назвать хотя бы одно-два его сочинения? Почему же его творческая судьба осталась в тени великих современников и каково истинное значение его личности в российской культуре?

Милию Балакиреву выпала исключительная роль открыть новую эпоху в русской музыке и возглавить в ней целое направление, хотя поначалу ничто не предвещало ему такой судьбы. Он появился на свет 21 декабря (2 января) 1836 года наследником старинной дворянской фамилии, первые упоминания о которой восходят к 14 столетию. Балакиревы несколько веков состояли на военной службе, но отец будущего композитора, Алексей Константинович, был штатским государственным служащим. Мать, Елизавета Ивановна, прекрасно играла на фортепиано сама и научила сына основам владения инструментом . А убедившись в незаурядных способностях сына, специально отправилась с ним из Нижнего Новгорода в Москву. Здесь десятилетний мальчик взял несколько уроков у знаменитого в то время педагога — пианиста и композитора А. Дюбюка. Затем снова Нижний, ранняя смерть матери, учение в Александровском институте за счет местного дворянства (отец, мелкий чиновник, женившись вторично, бедствовал с большой семьей). В 16 лет юноша выпускается из стен института и поступает вольнослушателем на математический факультет Казанского университета. Зарабатывать на жизнь ему приходилось преподаванием музыки. Не проучившись в Казани и двух лет, он возвращается домой, где начинает дирижировать оркестром К. Эйзериха, выступая на ярмарке, в театре и Дворянском собрании.

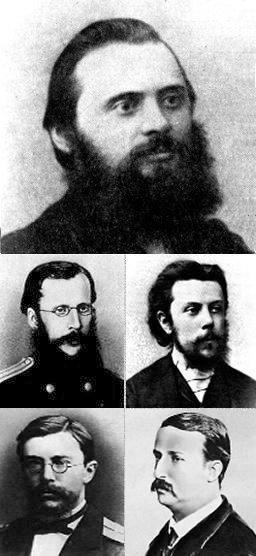

Решающее значение для Балакирева имело знакомство с А. Улыбышевым, также нижегородцем - дипломатом и великолепным знатоком музыки, автором трехтомной биографии В. А. Моцарта. Улыбышев высоко оценил талант молодого человека. Он был вхож в музыкальные круги столицы и в 1855 году привез в Петербург 19-летнего Милия. Дом Улыбышева, где собиралось интересное общество, устраивались концерты, стал для Балакирева настоящей школой художественного становления. Здесь он дирижирует любительским оркестром, в программе выступлений которого разные произведения и среди них симфонии Бетховена, выступает в качестве пианиста, к его услугам богатейшая нотная библиотека, в которой он проводит много времени, изучая партитуры. В этом доме Балакирев познакомился с Глинкой . Это знакомство, а также сближение с критиком В. Стасовым стало судьбоносным в его жизни. Знакомство с Глинкой, правда, осталось недолгим, он вскоре уехал за границу. Одобрив начинания Балакирева, великий композитор дал ему советы в отношении творческих занятий, беседовал с ним о музыке. Благодаря Глинке, Милий Алексеевич активно взялся за сочинение музыки, а вместе со Стасовым стал идеологом «Могучей кучки», к которой впоследствии присоединились Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и А.П. Бородин.

Даргомыжскому также понравился молодой музыкант, и Милий с большим воодушевлением надеялся творить и сочинять. В его планах была и симфония, и фортепианный концерт. Но, оставаясь один на один с листом нотной бумаги, он испытывал волнение, перераставшее в депрессию. Он не был уверен в себе, он хотел быть лучшим, стать на одну ступень с Глинкой или Бетховеном, но боялся разочарования и провала. Гораздо лучше ему удавалась роль музыкального консультанта и редактора, вдохновителя своих соратников по «Могучей кучке», лишь бы не писать самому. Идеи «для себя» его быстро разочаровывали и, как следствие – отвергались. Возможно потому, что самые выигрышные сюжеты он отдавал своим ученикам-кучкистам : «...критик, именно технический критик, он был удивительный», —писал Римский-Корсаков. Он активно участвовал в работе не только «кучкистов», но и других композиторов, Чайковского, например – подсказывал им темы сочинений, давал ценные советы, разбирал их произведения.

Но творил и сам. В конце 1850-х годов Балакирев написал 20 романсов, среди которых такие шедевры, как «Приди ко мне», «Песня Селима» , «Песня золотой рыбки». Они были изданы и получили высокую оценку А. Серова: «...Свежие, здоровые цветки на почве русской музыки». В 1857 году он приступает к работе над подаренной ему Глинкой идеей - Увертюрой на тему испанского марша. Написанная в тот же год, Увертюра через 30 лет была полностью переработана. Символично, но первым произведением, которое в 1859 году познакомило петербургскую публику с молодым композитором, стала Увертюра на темы трех русских песен. Ведь вслед за Глинкой Балакирев считал русскую песенность основой всей отечественной музыки. В 1861 году в Александринском театре ставился шекспировский «Король Лир», музыку к спектаклю заказали Балакиреву. В итоге у композитора получилось самостоятельное симфоническое произведение, сюжет которого в некоторых сценах не соответствовал сюжету трагедии. Но музыка эта в Александринке так и не прозвучала – Балакирев не успел ее закончить ко дню премьеры. Написал он также немало фортепианных пьес и работал над симфонией.

Главной задачей всей своей жизни Балакирев считал становление русской музыки и музыкальной школы. Его музыкально-общественная деятельность связана с Бесплатной музыкальной школой, которую он организовал вместе с замечательным хормейстером и композитором Г. Ломакиным. Здесь все желающие могли приобщиться к музыке как изучая музыкальную теорию, так и участвуя в концертах. С 1867 года Балакирев, кроме того, дирижер концертов Императорского Российского музыкального общества (РМО).

В 1862 году из-под пера композитора выходит симфоническая поэма «1000 лет», которая впоследствии была переименована в «Русь». Поводом к ее написанию стало открытие в Великом Новгороде памятника тысячелетию Руси. Эта музыка стала отображением взглядов формировавшейся «Могучей кучки», ее идеи прослеживаются в более поздних произведениях Мусоргского и Римского-Корсакова. В это время в собраниях балакиревского кружка стала принимать участие молодая пианистка Надежда Пургольд, которая увлеклась Балакиревым. Не встретив взаимности, девушка переключила свое внимание на Римского-Корсакова и впоследствии стала его женой. А Милий Алексеевич так никогда и не женился.

В 1862-63 годах композитор побывал на Кавказе и под впечатлением от поездок принялся писать симфоническую поэму «Тамара» по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова, своего любимого поэта. Работа затянулась без малого на 20 лет. Премьера произведения состоялась только в 1882 году. На восточную тему в 1869, после третьего посещения Кавказа, было написано самое технически сложное фортепианное произведение композитора «Исламей». Эта пьеса и по сей день считается одной из самых виртуозных в мировой музыкальной литературе.

В 1867 году после поездки в Прагу для дирижирования концертами из произведений Глинки, Балакирев написал увертюру «В Чехии», в которой дал свою трактовку народных моравских песен. Создание Первой симфонии заняло много времени: первые наброски датируются 1860-ми, а завершение – 1887 годом. Симфония эта, безусловно, родом из времен «Могучей кучки», поскольку построение главных ее тем находит свое отражение и у Бородина, и у Римского-Корсакова. В основе произведения – мелодика народной русской и восточной музыки (Вторая симфония родилась только на склоне жизни композитора, в 1908 году). В своих симфонических произведениях Балакирев ориентируется прежде всего на Берлиоза и Листа, но недостаток академического образования не позволяет ему до конца использовать все достижения стиля этих композиторов. По этой же причине он отказывается от предложенной ему должности профессора Петербургской консерватории (надо сказать, что Милий Алексеевич вообще скептически относился к идее академического музыкального образования).

К началу 1870-х годов дороги Балакирева и «Могучей кучки» разошлись.

Казалось, что жизнь Балакирева на подъеме, что впереди - восхождение к новым вершинам. И вдруг все круто изменилось: в 1869 году Балакирев был отстранен от дирижирования концертами РМО. Это – и результат придворных интриг, и его собственных радикально-непримиримых взглядов. В любом случае это была несправедливость. Возмущение высказали выступившие в печати Чайковский и Стасов. Не выдержала конкуренции с богато обеспеченным и пользующимся высоким покровительством РМО и Бесплатная школа , на которую композитор переключает всю энергию. Одна за другой Балакирева преследуют неудачи, его материальная неустроенность переходит в крайнюю нужду, и это при необходимости содержать младших сестер после смерти отца. Возможностей для творчества не остается. Решение Балакирева навсегда порвать с музыкальным искусством было для его товарищей по «Могучей кучке» подобно грому средь ясного неба. Не слушая их призывов и уговоров, он поступает в Магазинную контору Варшавской железной дороги. Жизнь композитора разделилась на два разительно несхожих между собой периода.

Милий Алексеевич находился в это время в глубочайшей депрессии: его посещали мысли о самоубийстве или уходе в монастырь. Он тяжело переживал как свои жизненные неудачи, так и потерю влияния на прежних друзей по «Могучей кучке», которые в этот период уже добились широкого признания, шли своим путем и не чувствовали в Балакиреве прежнего наставника.

Хотя в конторе Балакирев прослужил недолго, возвращение его к музыке было долгим и внутренне трудным. На жизнь он зарабатывает фортепианными уроками, но сам не сочиняет, живет замкнуто и уединенно. Лишь в конце 70-х гг. он начинает появляться у друзей. Но это был уже другой человек. Страстность и кипучую энергию человека, разделявшего — пусть не всегда последовательно - прогрессивные идеи 60-х годов, сменили ханжеская набожность и аполитичность, односторонность суждений. Однако композитор вернулся к полноценной музыкальной деятельности, вновь возглавив свою школу и принял в 1883 году предложение стать руководителем придворной певческой капеллы. За 11 лет на этой должности он продемонстрировал свои лучшие организаторские качества – начиная с перестройки здания капеллы и заканчивая заботой о судьбе певцов, потерявших голос. Именно с этого момента в учреждении появляется свой полноценный оркестр, существующий и сегодня. Балакирев создает новые произведения, перерабатывает те, что были написаны в юности. Становясь все более деспотичным и нетерпимым, он поддерживает славянофильские взгляды и осуждает революцию 1905 года, чем отталкивает от себя многих людей из ближайшего окружения. В 1906 году в Петербурге торжественно открывается памятник М.И. Глинке. Для этой церемонии Балакирев пишет Кантату для хора и оркестра – одну из четырех своих хоровых работ. Другое произведение, написанное к открытию памятника, на сей раз в 1910 году Шопену – Сюита для оркестра, составленная из четырех сочинений великого польского композитора. Концерт для фортепиано с оркестром, который композитор, сам превосходный пианист, наделяет большой виртуозностью – последнее крупное произведение Балакирева, которое заканчивал уже его соратник С.М. Ляпунов.

10 мая 1910 года композитор скончался. Несмотря на то, что он давно уже не участвовал в публичной музыкальной жизни, его хоронили как великого деятеля русской культуры.

Как это ни печально, но за пределы узкого филармонического круга любителей русской классической музыки произведения Балакирева почти не выходят, да и звучат не часто. Самым обширным по количеству осталось наследие Балакирева в жанре романса и песни – всего более 40 произведений на стихи ведущих поэтов эпохи: Пушкина, Лермонтова, Фета, Кольцова. Романсы композитор создавал в течение всей своей жизни, начиная с 1850-х годов.

В конечном итоге, Балакирев не был гениальным композитором – хотя его высокая одаренность никогда и никем не подвергалась сомнению. Он был выдающимся исполнителем, но не входил в число лучших из лучших. Но он был кем-то большим – великим русским музыкантом, который как никто чувствовал музыку. Человеком, который был наделен даром открывать таланты. Он не написал оперу, но разве без него успешный химик Бородин создал бы своего беспредельно гениального «Князя Игоря»? Он не смог основать собственную композиторскую школу, но разве не под его влиянием блестящий морской офицер Римский-Корсаков нашел в себе силы бросить службу и стать не только великим композитором, но и величайшим педагогом? Милий Алексеевич Балакирев – один из главных пассионариев русской музыки. И как большое лучше видится на расстоянии, так и сегодня его заслуги перед отечественной культурой становятся все более и более ценными.