Позиционный тупик: туда и обратно

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковРаз уж очередная годовщина начала ПМВ, выложу наконец свой долгострой-лонгрид на тему.

Первая мировая война оказалась переходным периодом к действительно индустриальной войне. Ее история по-своему интересна и поучительна, увы при этом еще и мифологизирована. Так стереотип о пулеметах как причине позиционного тупика верен с точностью до наоборот. Как будет показано ниже именно насыщение пехоты пулеметами (но не только ими) позволило преодолеть километры траншей.

Тут будет разбираться вопрос как все европейские армии разом дошли до жизни такой, что мог бы исправить попаданец и может ли подобная фигня воспроизвестись в других сеттингах.

Пехота перед Первой Мировой

Являлась основным родом войск как по численности, так и по ожидаемой способности наносить добро и причинять ласку:

Была вооружена очень единообразно — только магазинные винтовки со штыками, не считая пистолетов и револьверов у офицеров. Формально были еще пулеметы, по два на батальон. Практическая скорострельность магазинных винтовок была не менее 10 выстрелов в минуту, пулеметов — 250 выстрелов в минуту. Т.е. пулемет был эквивалентен 25 солдатам. Для нас с вами выбор очевиден, но для генералов того времени солдат призванный в рамках воинской повинности был бесплатен в то время как за пулемет требовалось платить и платить много. Кроме того, ожидался скорый переход уже на автоматические винтовки, после которого смысл в тяжелых станковых пулеметах должен был исчезнуть.

Минимальной тактической единицей пехоты была рота численностью около 200 человек. Довольно очевидно что даже построившись в линию плотностью один человек на метр рота займет целых двести метров фронта. Управлять такой линией голосом уже не слишком реально, а ведь это только рота. На практике один взвод роты оставляли в качестве резерва позади основного боевого порядка, но даже это сократит фронт всего до 150 метров.

Батальон точно так же отправлял одну роту из четырех в резерв. Полк опять же оставлял один батальон в резерве и состоял из четырех батальонов. Итого при плотности «стрелковой цепи» 1 метр на человека имеем 1350 метров на полк. Впрочем, на практике полку в наступлении отводилось от 1.5 до 2 километров, что позволяло построится чуть свободней, но не принципиально.

Легко посчитать что на линии огня было лишь около половины штатной численности пехотного полка. И это при условии что первая линия построена в довольно плотную стрелковую цепь. А могли и первую линию построить в две цепи. На уровне дивизии полков было тоже четыре, но на этот раз в резерве оставалось два полка. Итого из всей дивизии в каждый момент времени воевало максимум 1/4 штатной численности. Почему так тупо?

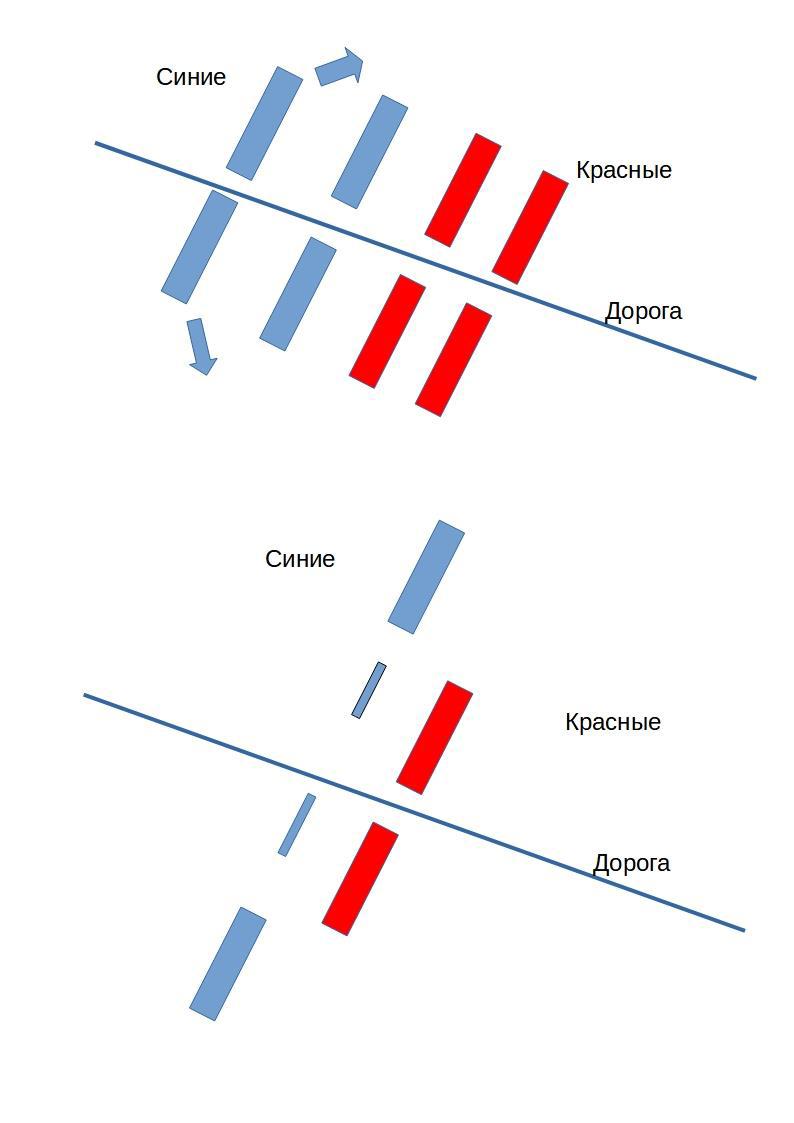

Главной проблемой было то что бой тогда виделся в основном встречным. Т.е. обе стороны втягиваются в него из растянутых по дорогам походных колонн. При этом пытка отправить хвост колонны обходить с флангов могла привести к тому что голова к моменту обхода будет разменяна на превосходящие силы противника:

Почему нельзя было просто развернуться в боевой порядок заранее, может даже накопать окопов, и ждать противника? В первую очередь потому что на долгую войну ни кто не закладывался ибо ее разрушительность для экономики была очевидна.

Если одна сторона все-таки начинала рыть окопы выяснялось что бороться с окопавшимся противником пехоте атакующих нечем. Разумеется, ее поддерживала артиллерия и она даже успешно разрушала еще не совершенные окопы, позволяя все же наступать. Но возникло соревнование между производством боеприпасов и рытьем очень мотивированными солдатами новых окопов. Предсказуемо победила лопата и фронт встал. Да, я в курсе о проблемах с подвозом снарядов, но они определяли где именно встанет фронт, а не сам факт его стабилизации.

Новое мышленье

В 1915 Осиповым была предложена первая в мире математическая модель вооруженного противостояния. Годом позже в Англии независимо тот же результат получил Ланчестер. Суть работ заключалась в том что численное преимущество дает непропорциональное уменьшение потерь стороны его имеющей. НО. Лишь в том случае если все юниты участвуют в бою одновременно и атакуют сколько-нибудь прицельно. Если же большая часть войск по какой-то причине курит бамбук, либо стреляет куда-то в сторону противника будет простой размен.

Законы Осипова-Ланчестера дали математическое доказательство того что предвоенный боевой порядок с глубоким эшелонированием был плохой практикой. На линии огня находилась меньшая часть наступающих и работал линейный закон Осипова-Ланчестера, т.е. тупой размен. Но понимания что так жить нельзя мало. Нужно еще понять как жить лучше. Стрелки в цепях и так были напиханы до почти сомкнутого строя.

У артиллерии таких проблем не было. Пушек в принципе меньше чем командиров винтовки, да еще и стреляют они в той или иной степени навесом и их можно эшелонировать в глубину без потери плотности огня. Проблема в том что пушка на прямой наводке уязвима, а на закрытой позиции ни чего не видит. Конечно, есть артнаблюдатели, аэростаты и самолеты, но в те времена надежная связь в реальном времени могла быть только проводной. Так что арте регулярно приходилось стрелять по площадям, что возвращало ее в линейный закон Осипова-Ланчестера. Требовалась артиллерия способная воевать на дистанции прямой наводки и двигаться в боевых порядках пехоты, либо самолет-корректировщик с прямой линией к батарее. А лучше и то и другое.

С другой стороны даже если при прорыве фронта мы вынуждены воевать по линейному закону Ланчестера, если мы все-таки идем вперед наши раненые попадают в госпиталь, а вот раненые противника в лучшем случае в плен. И мы можем окружить группировку противника, моментально отыгравшись за потери при прорыве. Проблема в том чтобы идти вперед, причем быстро.

Закидать чемоданами?

Пока Осипов с Ланчестером решали дифуры, фронт стоял и снаряды копились. Возникла идея накопить снарядов на узком участке чтобы закидать ими оборону противника. Вот только теперь началось соревнование между разрушением окопов артиллерией и переброской подкреплений на атакуемый участок. При Нев Шапеле и Аррасе у наступающих не было особых проблем со взятием первой полосы обороны. Были проблемы с развитием первоначального успеха.

Оборона состояла из множества линий траншей, далеко не все из которых вообще просматривались с переднего края. Вскоре додумались делать вторую позицию, которая еще и находилась вне зоны действия артиллерии. Наконец пока атакующий прогрызал оборону артой обороняющийся перебрасывал резервы.

Требовалось научиться пробивать оборону быстро. Для чего было необходимо не только усилить артиллерию количественно, но и оптимизировать ее. В начале войны вся арта была исключительно дивизионной. У стрелков не было никаких средств борьбы с противником в укрытиях. Даже банальных ручных гранат, считавшихся инженерным имуществом.

Out of the trenches the Stormtroopers rise

С возрождения ручных гранат в пехоте и начали. Не смотря на очень ограниченную дальность броска, даже одиночный гренадер представлял большую опасность для людей в окопах.

Ахтунг! Штурмовые металюги!

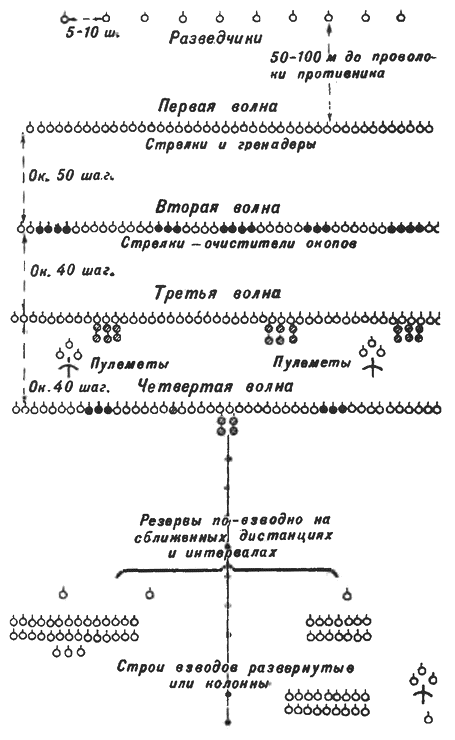

Но впрочем первые два года гранатометчиков еще пытались посылать в густых цепях вместе со стелками:

Тут мы видим тяжелое наследие предвоенной тактики с ее глубоким эшелонированием. Но есть одно важное отличие. Вторая волна не резерв первой, а вполне боевая единица со своей задачей — очистить окопы от переживших артподготовку и первую волну, продвинуться по окопам противника вширь. Третья волна закрепляла успех (если он был), перекапывая окопы и отражая неизбежные контратаки.

Проблемой волн была их уязвимость для огня противника. Милунка Савич и не только она усиленно намекали что мелкие группы пехоты пользуясь складками местности могут сблизиться даже под огнем, вот только такие группы могли зачистить окопы, но не отражать последующие контратаки, принимать которые требовалось в разрушенных окопах. Пока основой огневой мощи пехоты была магазинная винтовка тащить толпу командиров этой винтовки под огонь артиллерии все равно пришлось бы.

Но решение проблемы уже было — те самые пулеметы, которые якобы устроили позиционный тупик. Насыщение пулеметами наступающей пехоты позволило отказаться от толп с винтовками. Расчет «Максима» из пяти человек включая двух подносчиков соответствовал по огневой мощи половине довоенного взвода. Ручной пулемет вроде «Мадсена» или «Льюиса» обслуживался двумя бойцами и был эквивалентен 8-10 стрелкам. При этом пулеметов при всем желании не могло быть столько же сколько стрелков, что позволяло их массировать не создавая уязвимой для артиллерии «пулеметной цепи» — включался квадратичный закон Ланчестера.

Одной из многих проблем пехоты начала ПМВ было снабжение стрелков в цепи боеприпасами. Патронные двуколки были для этого слишком уязвимы. Переход на пулеметы в качестве основы огневой мощи позволил распределить патроны этого пулемета по всему взводу или отделению. Тем более что винтовки ели тот же патрон что и пулемет.

Так появились те самые штурмовые группы. Пехота способная за счет пулеметов создавать необходимую для отражения контратак плотность огня при гораздо меньшей численности. В отличие от волн, группы могли передвигаться от укрытия к укрытию.

Тем временем пулеметы стали основой и обычной обороны. В наступлениях 1915 оборонявшиеся несли потери соизмеримые с атакующими из-за того что первую линию вместе с ее населением все же разносили артподготовкой. Ради снижения потерь от сплошной линии траншей перешли к узловой обороне — сети пулеметных точек и ДОТов, пространство между которыми простреливалось. Но в принципе через эти промежутки могли просачиваться те самые мелкие группы, часто даже незамеченными. Так тактика штурмовых групп оформилась окончательно. Сближение под прикрытием темноты, тумана, дыма, огня артиллерии, по возможности проникновение в промежутки между узлами обороны.

День миномета

Гренадеры — это конечно дешево, но слишком уж сурово. Пехоте требовалось более дальнобойное средство метания взрывчатки, способное при этом перемещаться в ее порядках. Таким средством стали бомбометы и минометы, которые часто называют скопом бомбометами.

Дело в том что в русской армии того времени было четкое деление подобных девайсов на бомбометы осколочного действия и минометы фугасного. Но позже бомбометами стали скопом называть минометы архаичной конструкции.

Стреляли такие девайсы не далее 500 метров, но зато весили несколько десятков килограмм и могли перемещаться по лунному пейзажу силами расчета. От огня винтовок и пулеметов минометчиков защищал тот же лунный пейзаж.

Для случаев когда дальности бомбометов все-же не хватало немцами была возрождена полковая артиллерия. До войны считалось что на уровне ниже дивизионного артиллерия не нужна, но на практике оказалось что раций с коптерами не завезли и эффективно поддерживать пехоту артиллерия может только из ее боевых порядков, либо рядом с ними, для чего дивизионные пушки не годились.

Суть минометов и полковой артиллерии была в том что они могли работать адресно, по конкретным целям, а не по площадям как дивизионная и корпусная артиллерия, создававшая огневой вал. Это позволило уменьшить общий расход снарядов, что было важно с точки зрения скорости прорыва обороны — ключевой проблемы позиционной войны.

Химдым

Но где химическое оружие? Щас будет.

Не смотря на распространение противогазов, оно активно использовалось всю войну всеми сторонами. Непосредственными участниками считалось что противогаз стрелять мешает:

5. Продолжительностьподготовки. Подготовка не имела больше целью все разрушить, она ограничивалась нейтрализацией батарей и огневых средств пехоты; она продолжалась:

под Ригой — 5 часов,21 марта — 5 часов,

27 мая — 2 ч. 40 м.,

9 июня — 3 ч. 45 м.,

15 июля — 4 часа.

Нейтрализация достигалась массовым применением химических снарядов. Так, под Ригой начальный запас батарей состоял:

— на батарею полевой артиллерии: 2 300 химических снарядов и 600 разрывных снарядов;

— на батарею 10-см пушек: 800 химических снарядов и 500 разрывных снарядов;

— на батарею легких гаубиц: 1 200 химических снарядов и 500 разрывных снарядов;

— на батарею тяжелых гаубиц: 700 химических снарядов и 300 разрывных снарядов.

В наступлениях 1918 г. пропорция химических снарядов была еще увеличена.

После для нейтрализации стали использовать обычные дымы.

Было, стало

Интересно посмотреть на то как преобразилась пехота при Собянине по итогам ПМВ. Теперь минимальной тактической единицей стал взвод численностью 40-50 человек в четырех отделениях. Основой огневой мощи взвода были ручные пулеметы имевшие боевую скорострельность от 80-100 выстрелов в минуту у ДП-27 до 200-250 у МГ-34. Кроме того у стрелкового взвода в зависимости от периода и армии имелось либо четыре ружейных гранатомета, либо ротный миномет калибра 50-60 миллиметров, либо и то и другое. В результате пехотный взвод начала ВМВ только по винтовочно-пулеметному огню соответствовал как минимум половине роты начала ПМВ. А наличие гранатометов и минометов давало качественное преимущество позволяя поражать противника в укрытии на дистанциях до 500 метров.

В роте же пехотных взводов стало три, но зато добавился пулеметный взвод. В случае РККА в нем имелось два пулемета «Максим». Плюс в батальоне четвертая рота тоже была пулеметной и имела 12 «Максимов». А еще у батальона была минометная рота с 6ю 82 мм минометами и взвод противотанковых пушек (2 штуки).

И так, мы видим уменьшение количества собственно пехоты, дробление рот на взводы и насыщение пехоты артиллерией и минометами. В результате при равной плотности огня у пехоты ВМВ под пули и снаряды подставлялось существенно меньше людей. При этом концентрация огневой мощи у пулеметчиков с минометчиками сделала огонь более управляемым.

Казалось бы каких-то особых нанотехнологий для всего этого не требуется, но на самом деле не все так просто. Чтобы взвод стал самостоятельной боевой единицей ему нужно где-то найти грамотного командира. А перед ПМВ во многих странах были трогательные сложности с получением офицерского патента выходцам из неправильных сословий. И в училищах многовато времени уходило на изучение того как кого правильно именовать и отдавать честь, вместо какой-то там тактики.

Танки идут ромбом

Ну и наконец то что принято считать необходимым условием прорыва позиционного фронта. Хотя немцы весной 1918 справились фактически без них (A7V было выпущено всего 20). И смогли повторить в 1939-1941 прорывая одной пехотой с артиллерией линии Мажино и Сталина.

Фактически танк является полковым орудием на максималках. Или передвижным ДОТом. Штука, безусловно, полезная, но это лишь одно из многочисленных средств усиления пехоты.

Фактически танк является полковым орудием на максималках. Или передвижным ДОТом. Штука, безусловно, полезная, но это лишь одно из многочисленных средств усиления пехоты.

Трудно быть танком

Славная традиция хоронить танки началась еще в Интербеллум.

Танк нуждается в броне, скорости и вооружении. Он должен постоянно бороться с гравитацией. Один танк является узнаваемым предметом; то есть будет общеизвестно, сколько танков у противника, так же, как известна численность флота. Против этого мы имеем противотанковое орудие — статичное, но универсальное, использующее для укрытия имеющиеся повсеместно естественные детали местности. Если от орудия потребовать пробития более толстой брони, то любое увеличение вследствие этого массы орудия будет многократно скомпенсировано ограничениями, которые такая дополнительная броня напрямую наложит на скорость и размеры танка.

Как только мы пытаемся объединить вооружение, скорость и броню в одной машине, мы обнаруживаем, что усиление вооружения и утолщение брони ведут к уменьшению скоростных характеристик, а увеличение всех трех характеристик мешают достичь уменьшения габаритов (то есть размера цели для противотанкового оружия) и массы. Каждое увеличение вооружения и брони отражается на размерах двигателя. Каждое увеличение массы отражается в увеличенной площади гусениц, необходимой для того, чтобы танк преодолевал пересеченную местность. Каждое увеличение объема двигателя снова увеличивает размер цели, и чем больше цель, тем выше скорость, необходимая для уменьшения уязвимости, или тем тяжелее необходимая броня. Это замкнутый круг.

С двигателем внутреннего сгорания невозможно достичь характеристик, которые нам требуются в танке, в той степени, в какой они нам нужны.

Лучше оставить танк там, где он правильно установлен, позади Британского музея, и потратить наше время более выгодно на адаптацию двигателя внутреннего сгорания к лучшей выгоде в других областях применения.

И ведь «в главном-то он прав» . Советская дивизионная пушка Ф-22 при боевой массе 1.6 тонн уверенно шила 30-тонный Pz IV в лоб с 1.5 км. И ведь таких было произведено почти 3 тыс штук. Против примерно тысячи Pz III и Pz IV всех модификаций произведенных до 1941.

. Советская дивизионная пушка Ф-22 при боевой массе 1.6 тонн уверенно шила 30-тонный Pz IV в лоб с 1.5 км. И ведь таких было произведено почти 3 тыс штук. Против примерно тысячи Pz III и Pz IV всех модификаций произведенных до 1941.

Все дело в том что противотанковые пушки приходится распределять по всему фронту, а вот танки атакуют концентрировано. Советская стрелковая дивизия в обороне занимала 14-20 километров:

И это по нормативам, по факту же типичны были 20-25 км. На которых приходилось распределять 16 дивизионных пушек. А вот в немецкой панцердивизии линейных танков 126. А еще танки атакуют совместно с пехотой, которой в танковой дивизии здорового человека больше (даже в батальонах) чем танков. Так немецкая танковая дивизия на 22.06.1941 имела всего один танковый полк из двух, реже трех, батальонов. Зато в ней была моторизированная бригада из четырех батальонов мотопехоты, мотоциклетный батальон и артполк. Все это обычно делилось на две кампфгруппы наступавшие по параллельным дорогам.

Т.е. если в 1914 по одной дороге перла пехотная дивизия или даже корпус, растянувшийся на дневной переход, то в 1941 по одной дороге наступала половина танковой дивизии. Но та половина по своим огневым возможностям была как минимум не хуже полной дивизии 1914. А всего-то надо было ввести в штат больше пушек, минометов и пулеметов и заменить телеги на грузовики.

Но что там у РККА/СА? Летом 1941 она пробовала играть в Ред Алерт до того как это стало мейнстримом раша сотнями Т-26 и БТ при поддержке десятков Т-34 и практически без пехоты и артиллерии.

Результат — прифигевшие от стальной лавины немцы и разгромленные мехкорпуса. Советские. Так что уже в 1942-1943 танковые корпуса РККА действовали иначе

Общевойсковая армия

Танковая армия

Танковый корпус вводился в бой после прорыва стрелковыми частями первой линии обороны. Летом 1943 рубеж ввода основных сил танковых войск отодвинули еще дальше — за всю первую полосу обороны. В условиях насыщенности немецких частей противотанковыми средствами даже Т-34 из средства прорыва фронта стали средством развития прорыва. А прорывали фронт артиллеристы, минометчики и пехотинцы.

Подвижность

В ВМВ сложилась уникальная ситуация разделения армий на подвижные и не очень соединения, отличавшиеся по скорости передвижения в 5-10 раз. Была у меня мысль что котлы ВМВ были следствием именно этой разницы в подвижности и того что окружаемые просто не успевали уйти из котла. Но по здравому размышлению понял что все не так просто. Те самые подвижные соединения, основная ударная сила, регулярно попадали в котлы, хотя казалось бы уж они то могут уехать. Более того, реально даже пешком уйти — на показанной выше карте танковая армия за 3-4 дня должна была вклиниться в оборону противника на 120 км что соответствует 30-40 км/сутки. Причем это только на бумаге. А теперь посмотрим на реальные операции.

Киевский котел. Немцы начали операцию на окружение 23 августа, замкнули кольцо 15 сентября. А приказ об отступлении окруженные армии получили уже 18 сентября Все это время в Ставке надеялись что пронесет отобьются. Кстати, Буденный просил Ставку об отступлении как минимум с 7 сентября. В результате был снят с должности 13 сентября.

В классической Сталинградской Битве кольцо замыкали три дня и темпы наступления были около 50 км/сутки, что доступно и кавалерии. Собственно кавалерия там активно использовалась в качестве эрзац-мотопехоты для сопровождения танков. Проблемой немцев было банальное отсутствие у Паулюса приказа об отступлении.

Наконец окружение Корсунь-Шевченсковской группировки длилось неделю с 24 по 31 января 1944.

Темп наступления видно на карте.

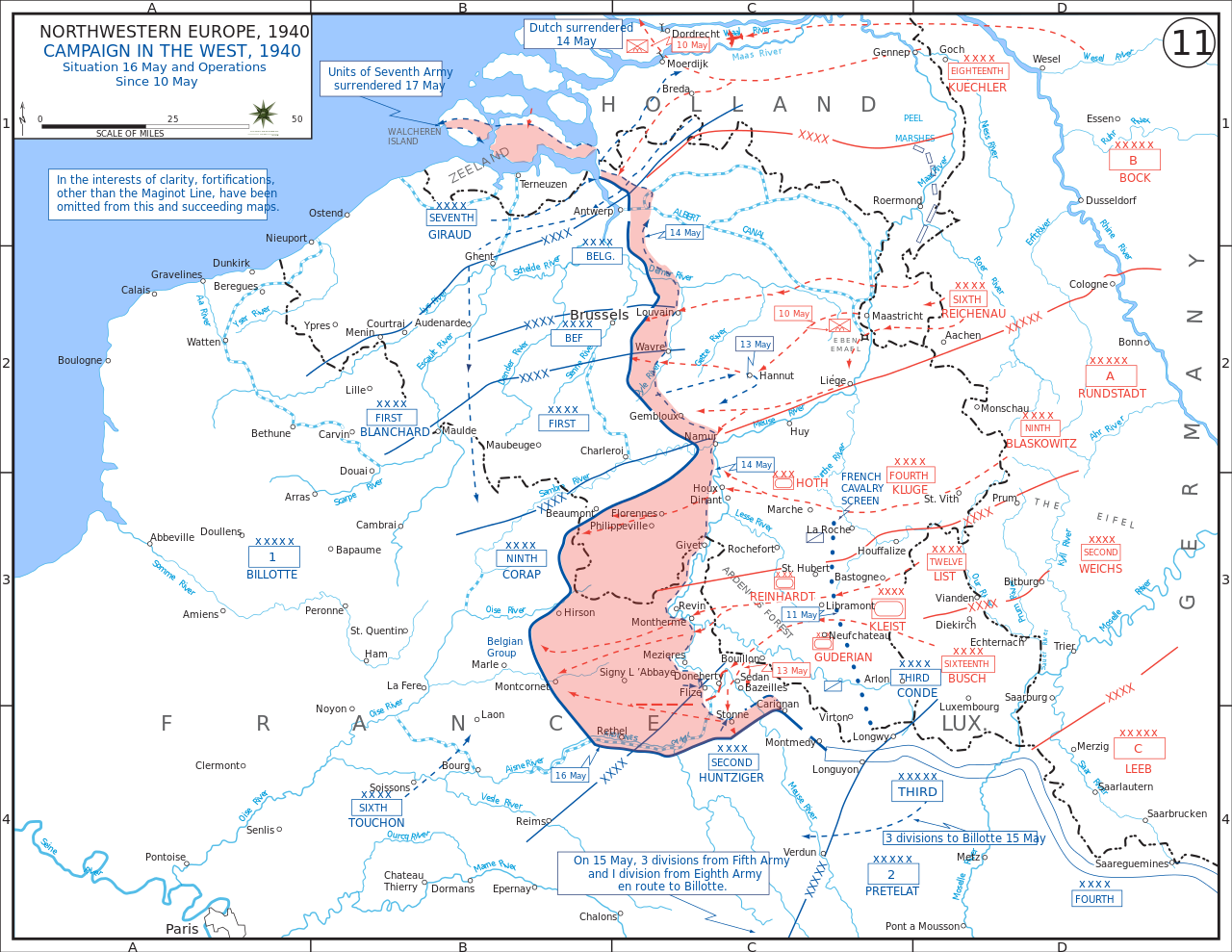

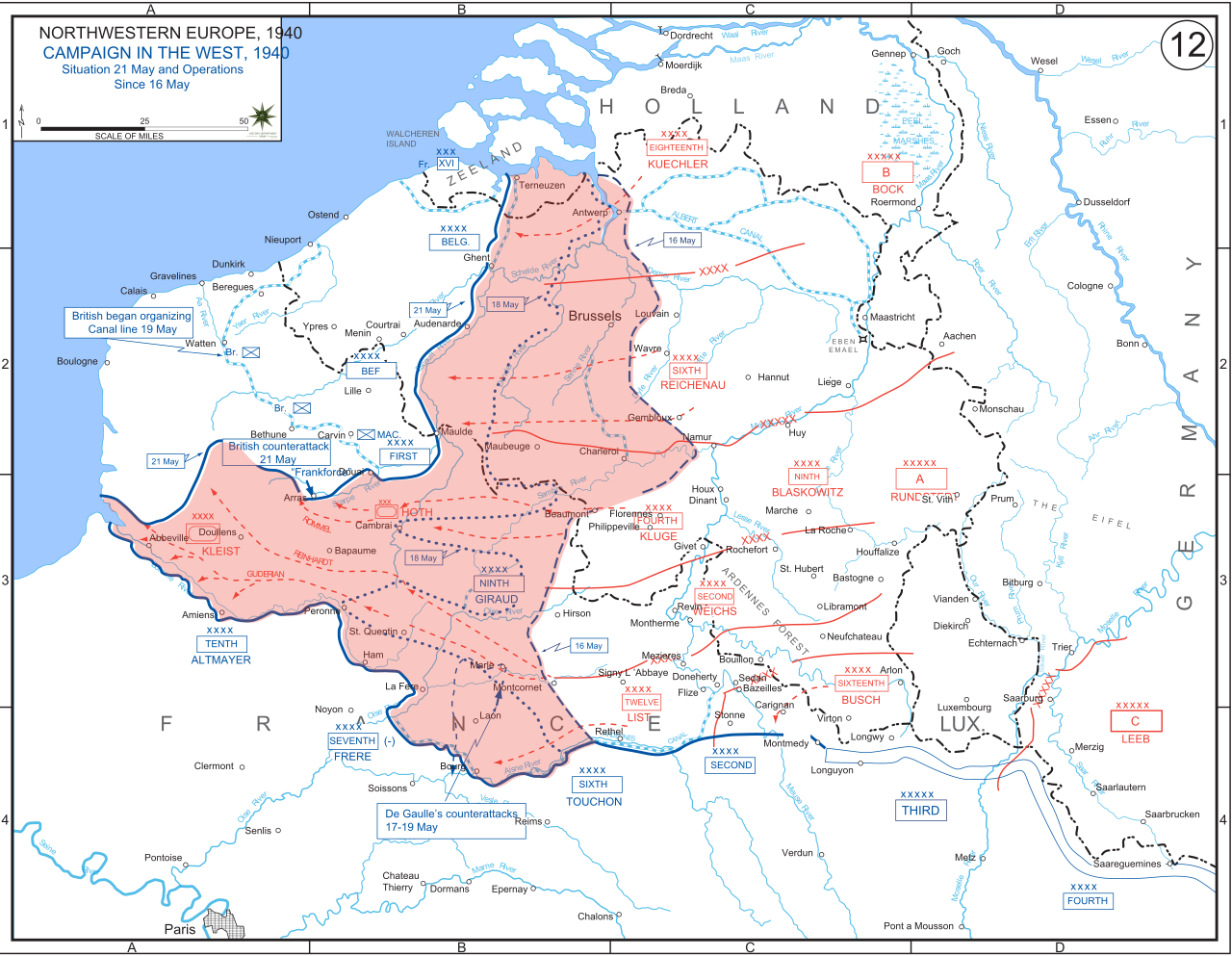

Теперь Франция 1940 год:

От Ревина до Монкорне 51 км. Их немцы прошли за 5 дней.

От Ирсона до устья Сомы 170 километров. Немцы прошли их снова за 5 дней что соответствует темпам наступления 30-40 км/сут. Вполне пехотная скорость.

Возвращаясь в ПМВ, ее маневренный период на Западном Фронте выглядел так:

Довольно очевидно что поставь немцы задачу захватить побережье и, возможно, отсечь британскую армию она бы ее решила — длинны стрелок хватало. Проблема в том что при составлении Плана Шлиффена была надежда на то что Британия прогуляет войну и при этом на востоке ждал русский паровой каток, который надо было тормозить. Единственной надеждой тут был быстрый разгром французской армии и переключение на русских. Кроме того в ПМВ было бы не чем терроризировать транспорты в Дюнкерке. Люфтваффе еще не было, а ФОМ мечтал о линкорном сдерживании и что ему воевать вообще не придется.

Довольно очевидно что поставь немцы задачу захватить побережье и, возможно, отсечь британскую армию она бы ее решила — длинны стрелок хватало. Проблема в том что при составлении Плана Шлиффена была надежда на то что Британия прогуляет войну и при этом на востоке ждал русский паровой каток, который надо было тормозить. Единственной надеждой тут был быстрый разгром французской армии и переключение на русских. Кроме того в ПМВ было бы не чем терроризировать транспорты в Дюнкерке. Люфтваффе еще не было, а ФОМ мечтал о линкорном сдерживании и что ему воевать вообще не придется.

И так, масштабные операции на окружение в ВМВ удавались не потому что окружаемый не успевал уйти физически, а потому что он был вынужден решать задачу о двух стульях: отступить потеряв стратегически-важный регион или рискнуть попробовав за него побороться.

Но с другой стороны рост подвижности увеличил скорость переброски соединений к месту прорыва. Если в ВМВ типичная дивизия либо шла пешком темпом максимум 40 км/сутки, либо совершала железнодорожный маневр со всеми его ограничениями, то в эпоху массового автотранспорта маневр совершается по разветвленной автодорожной сети со скоростью 400-800 километров в сутки. Если у воюющих сторон примерно паритет в целом по фронту, темпов прорыва времен ВМВ категорически недостаточно. Что характерно военные времен Холодной Войны это понимали и изобретали способны наступления без спешивания с бронетехники. Вот только противотанковых средств становилось все больше, а мы помним что даже в ВМВ с ее противотанковыми пушками танки сами по себе не были эффективным средством прорыва.

Скрытности больше нет?

Еще в ПМВ проблемой стало обеспечение внезапности. На маневренном этапе авиаразведка видела марширующие колонны, в позиционном научились маскироваться, но Антанте требовалось несколько суток на артподготовку из-за более слабой артиллерии. Но тем не менее Бруссиловский (он же Луцкий) прорыв вполне удался не смотря на два дня артподготовки, ставших более чем очевидным сигналом о начале операции. Как известно, достигнуто это было из-за того что наступление и артподготовка велись на широком фронте, что скрывало направление главного удара.

У нас с подачи Исаева модно критиковать «бруссиловщину», однако немецкое Весеннее Наступление походило скорее на Луцк, чем на Верден. Широкая, для Западного фронта, полоса наступления, неожиданный успех на вспомогательном направлении.

В сеттингах где дроны и спутники просматривают прифронтовую полосу на десятки километров вглубь «метод Бруссилова», очевидно, тоже годится. Но отвлекающим маневром будет не артподготовка, а само сосредоточение сил. Либо условных эшелонов — дешевого транспорта, обеспечивающего стратегическую мобильность. Какой из «эшелонов» пустой противнику знать не обязательно.

Более новое мышленье

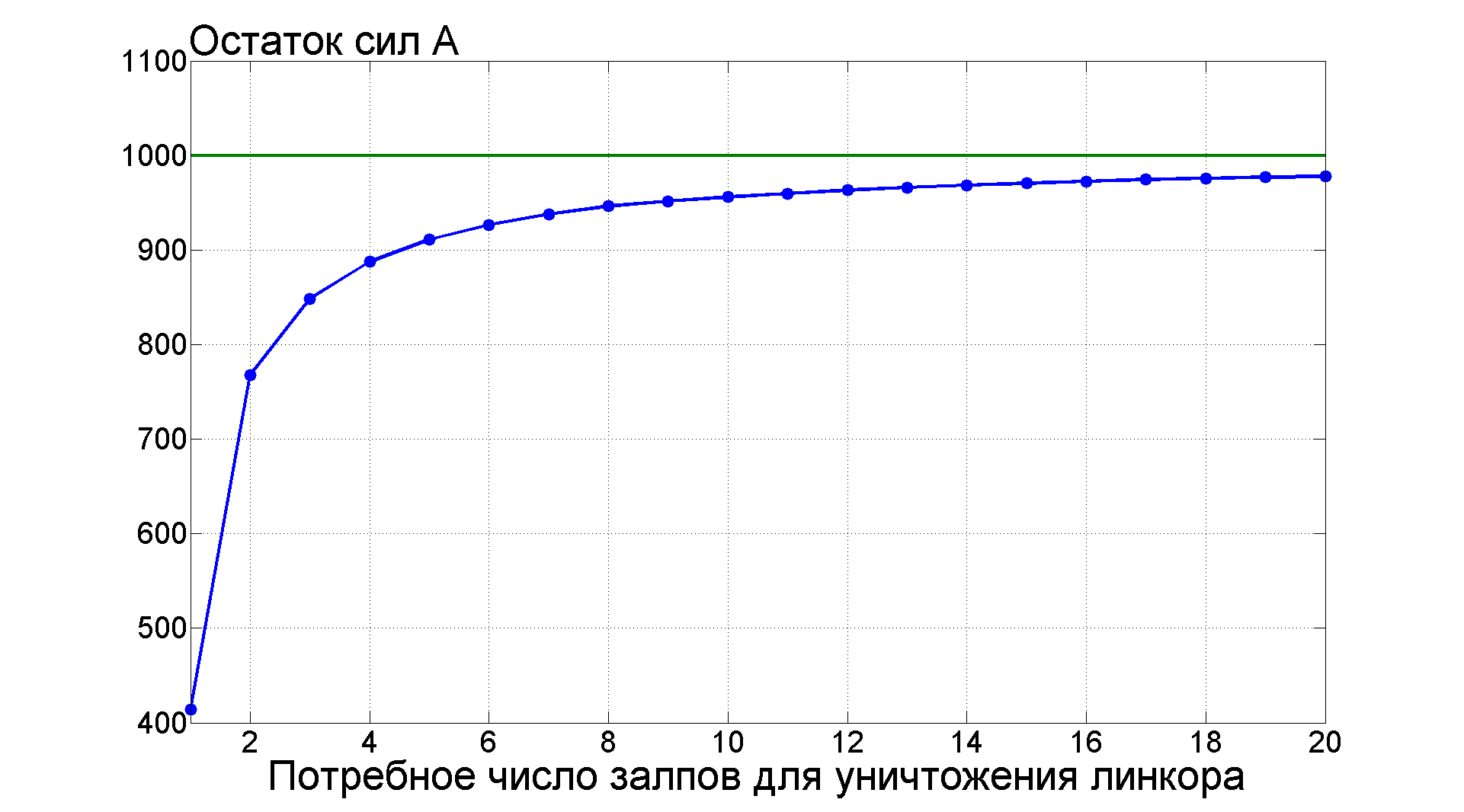

Параллельно Осипову и Ланчестеру матмоделированием занимался американский адмирал Фиске. Вместо дифуров он использовал «залповую модель» в которой процесс убивания юнитами друг-друга был дискретен. Так вот, данная модель предсказывала что пока на уничтожение одной боевой единицы противника нужно большое число выстрелов — работает квадратичный закон Ланчестера. А вот если вероятность поразить цель одним выстрелом (не попаданием!) близка к 1 — будет размен. Что стало очень актуально в эпоху управляемого оружия и просто качественных стволов с автоматическими системами управления огнем.

График демонстрирует зависимость остатка сил стороны А, состоящей из 1440 «линкоров» в бою с 1000 «линкорами» стороны В, в зависимости от потребного для уничтожения линкора числа залпа. От замены линкора на танк или пехотинца результат не изменится. У нас снова будет линейный закон Ланчестера.

Но самая засада в том что малочисленная сторона может вообще перевернуть стол добившись первого безответного залпа из засады. В примере с «линкорами» после такого залпа у А останется лишь 440 боевых единиц, которые заберут с собой еще 440, но в итоге на поле боя останется 560 юнитов В.

Лекарство от такой напасти одно — снижение вероятности поражения боевой единицы. Радиоэлектронная борьба, дымы, активная защита, вот это все.

На той единственной, Гражданской

Казалось бы, российская Гражданская велась оружием скорее даже образца начала ПМВ. Но война была вполне маневренная. Дело было во-первых в плотности войск, во-вторых в недостатке боеприпасов. Ну и боевом опыте той самой ПМВ.

Даже 5-миллионная РККА не могла создать на всех многочисленных фронтах плотность войск достаточную для устойчивой позиционной обороны. Банально было где обходить узлы сопротивления. Вот и получилась война конных армий

Как ни парадоксально, планетарные операции в космооперах будут похожи скорее на Гражданскую. То что такая операция вообще случилась, означает наличие эффективных средств ПВО и ПКО не дающих выполнить вертикальный охват. Ну а с автотранспортом или его аналогом у космической цивилизации, очевидно, порядок. А размеры ТВД означают невозможность построения сплошного фронта с эшелонированной обороной. Хотя возможна круговая эшелонированная оборона отдельных регионов и тут уже придется долбиться.

Что можно было сделать?

С технической точки зрения насытить армии пулеметами и легкой артиллерией еще до войны не было проблемой. Проблема убедить в необходимости этого всего золотопогонных. Собственно типичный сюжет попаданческой литературы. Дойти до необходимости реформ самостоятельно европейским военным мешал длительный период мира в Европе. Для Франции и Германии «прошедшей войной» была Франко-прусская 1870-1871, для Британии вообще Крымская. России «повезло» потренироваться в Русско-японской 1904-1905. В которой как раз и появились первые минометы, но намек не был понят и списан на случайность. Вместе с осадным сидением под Порт-Артуром.

Банальная стрелковая дивизия начала ВМВ рвет пехотную дивизию начала ПМВ как тузик грелку просто за счет плотности огня при том что легко (с технической точки зрения, напомню) воспроизводится даже в предвоенный период. Пулеметы, включая ручные Мадсены, существовали еще в 1904 — вопрос был в том чтобы заказать их в достаточных количествах. И не заказать всякую фигню фроде крепостей. Ну а первые минометы производились в осажденном Порт Артуре, и уже во ПМВ даже силами волонтеров гражданской промышленности. А вот танковую или хоть моторизированную дивизию тогдашняя промышленность действительно не вытянет. Разве что одну на страну. Бронечасти того времени имеют смысл лишь в формате отдельных рот-батальонов усиления.