Дьявол русской литературы

Автор: Михайлова Ольга

Если в нашем литературоведении и говорится о «загадке Гоголя», я с куда большим основанием могла бы сказать о «загадке Белинского»...

О нём мало известно. Ни один из друзей Белинского тридцатых годов — ни рано умерший Станкевич, ни Бакунин, ни Боткин, ни Клюшников — ни кто-либо другой из его ближайшего окружения этих лет не оставили воспоминаний. Гораздо больше можно почерпнуть из воспоминаний современников о его детских и юношеских годах, учении в гимназии и университете, а также о петербургской жизни. Дмитрий Иванов, знакомый по Чембару, свидетельствует, что отец Белинского замечал в сыне страсть к чтению, а мать его была добра, но крайне раздражительна, для неё главным было прилично одеть и досыта накормить детей. «Я живо помню её бесконечные хлопоты о печении сдобных булок, о густом молоке, сливочном масле, копчёных гусях. Страсть к жирной, неудобоваримой пище, перешедшая к детям, усиливала в них золотушные начала и расположила к худосочию, что было отчасти причиною постоянных болезней желудка и преждевременной смерти Виссариона Григорьевича».

Это мы оставим без комментария.

Грамоте Виссарион учился у Екатерины Ципровской, дочери протоколиста дворянской опеки, продолжал своё учение в Чембаре в уездном училище. Весь педагогический штат училища заключался в лице Авраама Грекова, который был учителем по всем предметам курса. «Преподавание совершалось в духе патриархальной простоты. Часто учитель оставлял учеников одних, отправляясь по квартирам для жертвоприношений Вакху»... Иван Лажечников рассказывает, что Белинский перешёл в Пензенскую гимназию в августе 1825 года в четырнадцать лет. «По сведениям, почерпнутым из гимназических ведомостей, видно, что Белинскому в третьем классе отмечено: из алгебры и геометрии 2, из истории, статистики и географии 4, из латинского языка 2, из естественной истории 4, из русской словесности и славянского языка 4, во французском и немецком языках отмечено, что не учился. Несмотря на малые успехи в науках и языках, учителя словесности сказывали, что он лучше всех товарищей писал сочинения на заданные темы».

Не подумайте, что он дурак, «4» — это был высший балл.

Его одноклассник М. Попов прибавляет: «В гимназии учился он не столько в классах, сколько из книг и разговоров. Так было и в университете, откуда он был отчислен «по слабости здоровья и недостатку способностей». Все познания его сложились из русских журналов, не старее двадцатых годов, и из русских же книг. Недостающее пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей если не глубоко учёных, то таких, в кругу которых обращались все современные, живые и любопытные сведения. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностранные, сколько и русские книги и журналы. Каждый из них не был профессор, но все вместе по части философии, истории и литературы постояли бы против целой Сорбонны»

Оставив на совести автора подобный панегирик, послушаем друга Белинского — Ивана Тургенева. «Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков и не находя в русских книгах ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Белинский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам, суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем лихорадочным жаром своей жаждавшей правды души. Таким именно путём он, ещё в Москве, усвоил себе, между прочим, главные выводы и даже терминологию гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодёжи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений, иногда даже комических: друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто сами плохо и поверхностно её понимали. Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: «Что разумно — то действительно, что действительно — то разумно». С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и решили: вторую половину изречения не допустить. Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель не все существующее признает за действительное, — много бы умственной работы и томительных прений было сбережено; они увидали бы, что эта знаменитая формула есть простая тавтология и, в сущности, значит только то, что «опиум заставляет спать, потому что это снотворное».

Тургеневское свидетельство сильно дезавуирует и опошляет панегирик Попова. При этом отметим, что все мемуаристы едины в одном: упоминая какую-нибудь негативную черту Белинского, они сразу, немедленно, тут же стремятся сгладить это впечатление. Кавелин уверяет, что войдя в литературу, Белинский перестал здороваться и узнавать прежних однокашников, но добавляет, что его всё же узнал. Такими внутренними противоречиями полны все мемуары друзей критика.

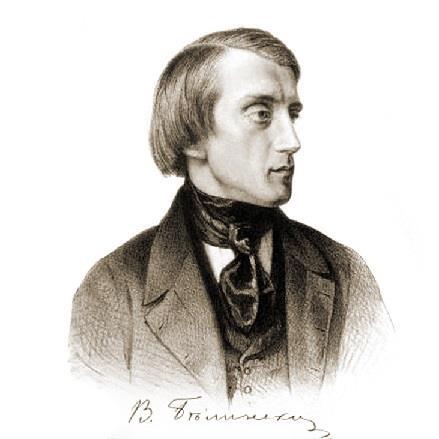

Отмечу также, что внешность его описывается всеми мемуаристами одинаково, — как отталкивающая, и всегда отмечается разница его лица в спокойном состоянии и ... в состоянии возбуждения. Вот жена, Мария Орлова. «Какое подвижное было его лицо, через мгновение я его уже не могла бы узнать. Унылый, почти угасший, бледный как мертвец, с апатичным выражением лица, он вдруг выпрямлялся, страшный, красноречивый, непоколебимый, как только его охватывала какая-нибудь идея. И его тщедушная, истощённая, согнутая, хотя ему было едва 35 лет, фигура выпрямлялась, озарялась непреодолимым огнём, которому никто не мог противостоять». То, что здесь сказано и кажется несколько пугающим, тем не менее, многократно повторено другими мемуаристами, и можно сделать вывод, что он был, видимо, необычайно раздражительным, вспыльчивым и неуравновешенным. Вот Панаев: «В выражении лица и во всех его движениях было что-то нервическое и беспокойное...» Вот Кавелин: «Вечно бывал он нервно возбуждён или в полной нервной атонии и расслаблении…» Из последних воспоминаний о нём... «Возбуждённое состояние сделалось наконец нормальным состоянием его духа. Почти ни минуты покоя и отдыха не знала его нравственная природа до тех пор, пока болезнь окончательно не сломила его. Самые тихие, дружеские беседы чередовались у него с порывами гнева и негодования...»

Он был несведущ — причём буквально, ему недоставало многих элементарных и фактических знаний, но беда была не столько в невежестве, сколько в том, что он эту скудость свою не осознавал. Он не видел своей ограниченности, не чувствовал сложности проблем, за которые брался. В нём была некая принципиальная поверхностность, и она скорее — свойство натуры, нежели несчастье его низкого происхождения и недостатка образования...

Он не был богоискателем, как Гоголь, и не познал самого себя, иначе понял бы, как мало права у него озирать с птичьего полёта искусство и философию, говорить обо всём, не зная ничего, при этом ещё упрекать в незнании других. Но он неизменно издевался над теми, «которые легко судят о тяжёлых вещах» и толкуют о Гегеле, «не зная даже, в каком формате изданы творения великого мыслителя». Но сам он Гегеля, как мы понимаем, тоже не читал, а лишь слышал о нём в поверхностном пересказе своего «сорбоннского друга» Тургенева, просидевшего пару лет в Геттингене, но всегда бросавшего лекции, когда приходило время выгуливать собак или натравлять их на крыс…

Кроме того, Белинский не обладал творческим даром. Вот его письмо Лажечникову: «В сердце моем часто происходят движения необыкновенные, душа часто бывает полна чувствами и впечатлениями сильными, в уме рождаются мысли высокие, благородные — хочу их выразить стихами — и не могу! Тщетно трудясь, с досадою бросаю перо. Имею пламенную, страстную любовь ко всему изящному, высокому, имею душу пылкую и, при всем том, не имею таланта выражать свои чувства и мысли лёгкими, гармоническими стихами. Рифма мне не даётся и, не покоряясь, смеётся над моими усилиями; выражения не уламываются в стопы. В первый раз я с горестью проклинаю свою неспособность писать стихами и леность писать прозою...».

Этого мало. В 1832 году, на втором университетском курсе он написал драму «Дмитрий Калинин». Средоточие пьесы — кровосмешение. Брат становится неведомо для себя любовником сестры, потом он убивает своего брата, тоже не зная, кто его жертва, а затем он убивает свою любовницу-сестру по её просьбе, чтобы ту не выдали замуж за другого. Потом, наконец, он убивает самого себя...

Это я не тоже комментирую, но, ознакомясь с этим шедевром, скажу, что это не серость, не посредственность и не бездарность. Это — антиталант.

И вот в 1834 году в нескольких номерах «Молвы» появляется его статья над названием: «Литературные мечтания, элегия в прозе». «Изумление читателей было общее. Кто был от неё в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукою юноши, недоучившегося студента, человека без роду-племени, — кумиры их сбиты с пьедестала...

И тут можно воспользоваться мнением Айхенвальда о его писаниях, мне оно кажется неоспоримым. «Порою дышит в них трепет искания, горит огонь убеждённости, блещет красивая и умная фраза, — но всё это беспомощно тонет в водах удручающего многословия, оскорбительной недодуманности и беспрестанных противоречий. Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как он. Никто своими ошибками, в главном и в частностях, не соблазнял так много малых и немалых сих, как он. Отдельные правильные концепции, отдельные верные характеристики перемежаются у него со слишком обильной неправдой; свойственна ему интеллектуальная чересполосица, и далеки от него органичность и дух живой системы. Белинский ненадежен. У него — шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса. Одна страница в его книге не отвечает за другую. Никогда на его оценку, на его суждение нельзя положиться, потому что в следующем году его жизни или ещё раньше вы услышите от него совсем другое, нередко — противоположное. И в высокой мере как раз Белинский повинен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по самым различным дорогам. Неровный маятник его легкомысленных мыслей описывал чудовищные круги; учитель убеждений расшатывал убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался. Желанную динамичность духа, вечное движение, вечное искание он смешивал с непостоянством и непродуманностью коренных принципов. И оттого, в пёстром наследии его сочинений, в их диковинной амальгаме, вы можете найти всё, что угодно, — и всё, что не угодно. Рассудок несамостоятельный, женственно воспринимающий, слишком доступный для всяких теорий, сплошной объект и медиум влияний, Белинский слушал и слушался, и у него нечего было влияниям противопоставлять. Человек без духовной собственности, «нищий студент», всегдашняя tabula rasa, он никогда не был умственно-взрослым; по его натуре, переимчивой и восприимчивой, ему следовало бы только учиться, а он учил, — и в этом состояло тяжкое недоразумение его литературной судьбы…»

Значит ли это, что Белинский абсолютно дутая величина? Ну... Славу нашего критика творили Станкевич, Герцен, Тургенев, Кавелин, кн. Одоевский, Некрасов, Аполлон Григорьев Панаев, Клюшников, Бакунин, Надеждин и Катков — все они давали ему сведения и мысли, и даже слова. Из его биографии нам известно, что страницы о романтизме написал для него Боткин, что для теоретического этюда о поэзии свои «тетрадки» предоставил ему Катков. Статьи его сбивчивы, верное часто сменяется в них вопиющей наивностью, незнанием и безвкусицей, умное — нелепым, ценное — дешёвым, и сама собою возникает мысль о наличии нескольких авторов, — во всяком случае, об отсутствии одного цельного.

Ну а что классики? Пушкин и Гоголь сохраняли о нём почти всю жизнь упорное молчание. Первый, по свидетельству самого Белинского, только посылал к нему тайно книжки своего «Современника» да говорил про него: «Этот чудак почему-то очень меня любит». Кроме этого свидетельства самого Белинского — иных нет. Лермонтов, по свидетельству Н. Сатина, передразнивал Белинского и утверждал, что это «недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость». Есть суждение Гоголя: «Голова недюжинная, но у него всегда — чем вернее первая мысль, тем нелепее вторая». У П. Вишневского в книге «Н.В. Гоголь и В.Г. Белинский» деятельность последнего охарактеризована как «сплетение лжи, краснобайства и фразёрства». Но тут есть, конечно, взаимные счёты. Есть и письмо Достоевского Страхову 1871 года, неподцензурное послание, содержащее предельную меру искренности: «Белинский, которого вы до сих пор ещё цените, именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принёс ей сознательно столько вреда... Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Вы никогда его не знали, а я знал и видел и теперь осмыслил вполне. Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и, Боже! как наврал о нём в своей статье Григорьев! Я помню моё юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям, — он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь обличил. Он обругал Пушкина, когда тот бросил свою фальшивую ноту — и явился с повестями Белкина и с Арапом. Он провозгласил ничтожество повестей Белкина. Он в повести Гоголя «Коляска» не находил художественного цельного создания и повести, а только шуточный рассказ. Он отрёкся от окончания «Евгения Онегина». Я бы мог вам набрать таких примеров сколько угодно для доказательства неправды его критического чутья и «восприимчивого трепета», о котором врал Григорьев. О Белинском и о многих явлениях нашей жизни судим мы до сих пор ещё сквозь множество чрезвычайных предрассудков».

Но и Достоевский пристрастен. Ведь не в последнюю очередь именно Белинский, заразивший двадцатидвухлетнего юнца своей социалистической ахинеей, привёл его в каземат и на каторгу. Однако есть и тот, кого трудно упрекнуть в предвзятости или тенденциозности: между ними никогда не было личных контактов. Это Лев Толстой. «Ну, какие мысли у Белинского! — пренебрежительно заявил он в 1903 году сотруднику «Южного телеграфа». — Сколько я ни брался, всегда скучал, так до сих пор и не прочёл». В книге В. Лазурского «Воспоминания о Л. Н. Толстом» есть ещё один отзыв Толстого: «Белинский — болтун; все у него так незрело. Правда, у него есть и хорошие места; он — способный мальчик... Но если Белинского и других русских критиков перевести на иностранные языки, то иностранцы не станут читать: так все это элементарно и скучно».

Пётр Вяземский, друг Пушкина, последовательно отвергал Белинского и не находил в себе терпения «дочитывать до конца ни одной из его ужасно-длинно-много-пустословных статей». В свою записную книжку он вносит такие строки: «Есть у нас грамотеи, которые печатно распинаются за гениальность Белинского. Нет повода сомневаться в добросовестности их, стараться же вразумить их и входить с ними в прение — дело лишнее. Белинский здесь в стороне; он умер и успокоился от тревожной, а может быть, и трудной жизни своей. Он служил литературе, как мог и как умел. Не он виноват в славе своей, и не ему за неё ответствовать. Но глядя на посмертных почитателей его, нельзя не задать себе вопроса: до каких бесконечно-малых крупинок должны снисходить умственные способности этих господ, которые становятся на цыпочках и карабкаются на подмостки, чтобы с благоговением приложиться к кумиру, изумляющему их своею величавою высотою». По поводу воспоминаний Тургенева князь Вяземский пишет Погодину: «Оставим Тургеневу превозносить Белинского, идеалиста в лучшем смысле слова, как он говорит... Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих человек отпетый, и просто сказать петый дурак... Тургенев просто хотел задобрить современные предержащие власти — журнальные и литературные. В статье его отсутствие ума и нравственного достоинства. Жаль только, что это напечатано в «Вестнике Европы»

Юрий Самарин тоже дает характеристику Белинского, который «с тех пор, как он явился на поприще критики, он был всегда под влиянием чужой мысли. Несчастная восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и решительно от вчерашнего образа мыслей, увлекаться новизной и доводить её до крайностей, держала его в какой-то постоянной тревоге, которая помешала развитию его способностей. Конечно, заимствование само по себе не только безвредно, даже необходимо; беда в том, что заимствованная мысль все-таки остаётся для него чужою: он не успевает претворить её в своё достояние, усвоить себе глубоко, но, к несчастью, усваивает настолько, что не имеет надобности мыслить самостоятельно. Этим объясняется необыкновенная лёгкость, с которою он меняет свои точки зрения, потому что причина перемен — не в нём, а вне его. Этим же объясняется и отсутствие терпимости к противоположным мнениям; ибо кто принимает мысль на веру, легко и без борьбы, тот думает так же легко навязать её другим и редко признает в них разумность сопротивления, которого не находит в себе. Наконец, в этой же способности увлекаться чужим заключается объяснение его необыкновенной плодовитости. Собственный запас убеждений вырабатывается медленно, но когда этот запас берётся уже подготовленный другими, в нём никогда не может быть недостатка»

Самарин намекает на графоманию Белинского, и подтверждение этого намёка мы неожиданно находим у самого Белинского в письмах: «Вот навязал же чёрт страстишку. Будь я богаче Ротшильда — не перестану писать не только больших критик, даже рецензий. Как мне ни тяжело, но работаю дюже и без рефлексии — худо ли, хорошо ли, но перо трещит, чернил не успеваю подливать, бумаги исходит гибель. Видно, уж так Бог уродил...»

Предлагая свои литературные услуги Краевскому, он так характеризует себя: «Сотрудник, который в состоянии ежемесячно поставлять около десяти листов оригинального писанья... Я бы желал взять на себя разбор всех книг чисто литературных и даже некоторых других... критика своим чередом, смесь тоже» «Отечественные записки» он готов снабжать «преогромною библиографией и преобильной полемикой». Он зарабатывал свыше 3000 рублей в год. Достоевскому платили куда меньше.

Но давайте-ка обратимся к самооценке Белинского. В отличие от Гоголя, Белинский неоднократно прямо именует себя благородным, правда, в ином тоне. Вот письмо к Станкевичу 1839 года. «Ты сам знаешь, что я человек необыкновенно благородный и до всего унижусь — только не до подлости», «Я действовал с благородной целью», «Я страдал, потому что был благороден…» Разумеется, речь идёт не об аристократизме происхождения, а о свойстве натуры. И самооценки его отнюдь не дышат скромностью.

Был ли он действительно благороден? Давайте рассмотрим историю с Николаем Полевым. Из писем Кольцова известно, что Полевой не принял в свой журнал «Сын Отечества» огромной статьи Белинского о «Гамлете», не нашёл ему литературных занятий в Петербурге, не выписал его туда из Москвы. Как сообщал Николай Полевой брату, во-первых, «он довольно дорого себя ценит» и, во-вторых, «начисто ему поручить работу нельзя, при его плохом знании языка и языков и недостатке знаний и образованности». Белинский узнал об этом. Травля, развязанная им по отношению к Полевому, к тому же именно тогда, когда, разорённый после закрытия правительством «Московского телеграфа», Полевой изнывал под градом несчастий и бился в тисках нужды, недугов, и правительственных гонений, пугает. Белинский усердно и злорадно подливал яд в нестерпимо горькую чашу того, с кем разделял когда-то хлеб-соль. Злые и несправедливые статьи печатал он против «ядовитой гадины», радуясь, что «стрелы доходят, и он бесится». В письмах Белинского о Полевом есть поистине каннибальские строки: «Нет, никогда не раскаюсь я в моих нападках на Полевого, никогда не признаю их ни несправедливыми, ни даже преувеличенными. Если бы я мог раздавить моею ногой Полевого, как гадину, — я не сделал бы этого только потому, что не захотел бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавец, подлец первой степени: он друг Булгарина, protege Греча, приятель Кукольника; бессовестный плут, завистник, низкопоклонник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливого... Он проповедует ту российскую действительность, которую так энергически некогда преследовал, которой нанёс первые сильные удары... Для меня уже смешно, жалко и позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные... его дружба с подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страждут истинные таланты и лишено силы все благородное и честное — нет, брат, если я встречусь с Полевым на том свете, и там отворочусь от него, если только не наплюю ему в рожу...» А вот письмо Боткину: «Пусть заведутся черви в его мозгу и издохнет он в муках — я рад буду. Бог свидетель — у меня нет личных врагов, ибо я, скажу без хвастовства, по натуре моей выше личных оскорблений, но враги общественного добра — о, пусть вывалятся из них кишки, и пусть повесятся они на собственных кишках — я готов оказать им последнюю услугу — расправить петли и надеть на шеи... И ты заступаешься за этого человека, ты (о верх наивности) думаешь, что я скоро раскаюсь в своих нападках на него. Нет, я одного страстно желаю в отношении к нему: чтоб он валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога размозжил бы его иссохшую, фарисейскую, жёлтую физиономию…» И если, говоря о своем «друге» в прошедшем времени, как о человеке конченном, Белинский иногда роняет вынужденные и бледные слова признания о его заслугах, то они совершенно исчезают в потоке мстительной злобы…

Да, Виссарион Белинский умел ненавидеть. Но пусть он был озлоблен на Полевого и восемь лет мстил ему — за отказ в напечатании статьи и за общие отзывы об авторе, однако подобные выражения все равно неумолимо свидетельствуют о внутреннем мещанстве, о прирождённой ограниченности, об отсутствии нравственного изящества и благородства. Но это всё цветочки! Когда затравленный Полевой умер, — Белинский действительно написал сочувственную статью о своей жертве и в одном месте выразился про него, что это был человек «постоянно раздражаемый самыми возмутительными в отношении к нему несправедливостями»... Этому уже имени нет.

Достоевский дал в «Дневнике писателя» за 1876 год обобщённый портрет демократического литератора «из новых людей» школы Чернышевского: «Он вступает на литературное поприще, и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей, он ничего не читал, да и не станет читать…» Это, конечно, памфлет и сатира, но демократическая литература со времён Белинского именно так и создавалась: полуобразованными фанатичными идеологами, с какой-то утробной ненавистью к подлинной культуре и художественности, в полном разрыве с классической традицией и нравственными исканиями истинных писателей.

Но есть и нечто странное. Если отрешиться от деталей и частностей, возникает феноменальная картинка. Для меня это истинная загадка. Перед нами — человек из мещанской среды, лишённый таланта и знаний, но одарённый даром невероятного красноречия и работоспособности. Графоман и пустосвят. Но каким образом он вдруг заставляет себя слушать? Откуда взялась его слава? Объяснить это рационально невозможно.

Но ведь что удивительно, почти точно такая же личность возникает в своё время во Франции. Это Вольтер. Причём тоже ничего невозможно понять: плебей, сын адвоката, становится вдруг «властителем дум» аристократии своего поколения. Он — низкого происхождения, зол до истерии и чудовищный графоман, но современники зачитываются его корявыми драмами и глупейшими памфлетами. Абсолютно пустая, дутая величина, он казался столь значительным, что с ним переписывались монархи! Он — словно крошка Цахес, заколдованный феей...

Потом приходит похмелье, и сыновья не могут понять, что находили их отцы в белиберде вчерашнего «властителя дум»… Значимость испарились, остался странный призрак да толстые тома никем не читаемой пустопорожней болтовни.

Есть и ещё одно странное сходство — внешняя непривлекательность и чудовищная раздражительность. Вот свидетельства о Белинском. «Вообще малейшая, самая ничтожная вещь могла приводить его иногда в бешенство; затронутый, он вдруг вырастал, слова его лились потоком, вся фигура дышала внутренней энергией и силой, голос по временам задыхался, все мускулы лица приходили в напряжение... » «Он точно горел в постоянном раздражении нерв: часто, в спорах, от пустого противоречия у него раздражалась вся нервная система, так что иногда жалко, а иногда и страшно было смотреть на него. То же самое говорили и о Вольтере.

Есть и ещё два любопытных свидетельства. Тургенев говорил, что Белинский не умел петь и «только хор чертей в «Роберте-дьяволе» был единственной мелодией, затверженной им: в минуты отличного расположения духа он подвывал басом этот дьявольский напев». И наконец — свидетельство сестры его жены. «За несколько минут до смерти он велел позвать жену. Та увидела, что он уже не лежит, а сидит на постели, волосы подняты дыбом, глаза испуганные. «Ты, верно, чего-нибудь испугался?» — «Как не испугаться! — живого человека жарить хотят...», в ужасе пробормотал он. Жена успокоила его, говоря, что это ему приснилось; уложила его покойнее и бегом побежала сказать мне, что агония началась...» Что ему померещилось?

Кстати, Белинский в своём знаменитом письме обвиняет Гоголя, что он в «Переписке с друзьями» поддался влиянию страха смерти, чёрта и ада. Эти обвинения правильные. Гоголь боялся чёрта и ада. Но служит ли безбоязненность доказательством высокой степени развития души? Ведь когда был проверен на эту боязнь «смерти, чёрта и ада» Белинский — он оказался, в отличие от Гоголя, хлипок...

Достоевский всё же прав: озлобленный на свою бездарность, этот человек начал уничтожать авторитеты. Неумеющий творить начал пожирать творцов. Ад дал ему голос, влияние и невероятную плодовитость. Подлинно пустой, он, как мясорубка, работал только на идейках извне, и в один прекрасный день в него не то Бакуниным, не то Станкевичем, не то Герценом была вложена идейка социализма, пошлая, безбожная, суетная, — обыкновенная ересь, — и этого было достаточно: он, не умеющий различать добра и зла, начал ретранслировать её, поражая и заражая мозги современников.

Интересно, он сам это понимал? О внутренней озлобленности на отсутствие творческого дара? Зло в человеке осознает себя, он должен был понимать и свою бездарность, и зависть к умеющим творить. Павел Анненков говорит, что «Белинский хотел сделать для Достоевского то, что он делал уже для многих других, как, например, для Кольцова и Некрасова, — то есть высвободить его талант от резонерских наклонностей и сообщить ему сильные, так сказать, нервы и мускулы, которые помогли бы овладевать предметами прямо, сразу, не надрываясь в попытках, но тут критик встретил уже решительный отпор».

Что стоит за этими словами? Подчинить себе, расширить сферу своего влияния, вот что он хотел. Ведь тому же юному Достоевскому он здорово запудрил мозги. Но едва тот написал «Двойника», сиречь, попытался выйти из-под влияния, сразу стал чужим. А вот Некрасов так и писал по его проповедям, Тургенева он тоже исказил, заставляя «прислушиваться к молодёжи и веяниям времени»... Понимал ли он сам это в себе? Если и да, то с такой душой он мог только упиваться своей властью над ними. Одной его рецензии хватало, чтобы убить любую репутацию. Он и Достоевского добил бы, да не дожил до его возвращения из Семипалатинска. Гоголя ударил под дых, а вина Николая Васильевича была лишь в том, что умел думать своим умом. На Пушкина и Жуковского Виссарион сильно не замахивался: не по нему величины были, а дай ему волю... И кто знает, сколько подлинных дарований, чьё творчество не соответствовало его дурным установкам, этот неуч задушил в зародыше, убил единой дьявольской насмешкой?