Броня и тяжёлые наркотики. Первая мировая, Россия

Автор: Андрей ОреховРешил запилить свою подборку самых странных боевых машин. В первую очередь, конечно, речь пойдёт про танки, но не только. Да, вряд ли знатоки военной истории найдут тут для себя что-то новое. Это, скорее, для "неискушённого зрителя". В один пост уложиться будет сложно, поэтому начну со времён ПМВ.

И да, вещества в заглавии упомянуты сугубо ради юмора, об их употреблении теми или иными конструкторами мне ничего не известно. Впрочем, если брать как раз времена ПМВ, то кокаин и опиоидные препараты были относительно доступны, так что... )

Итак, начнём с отечественного производителя.

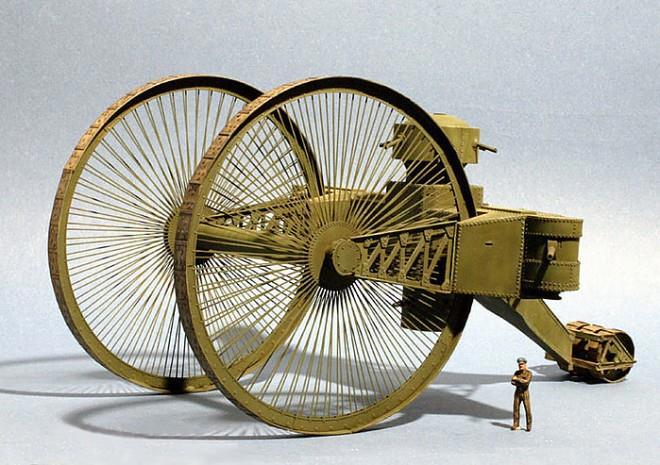

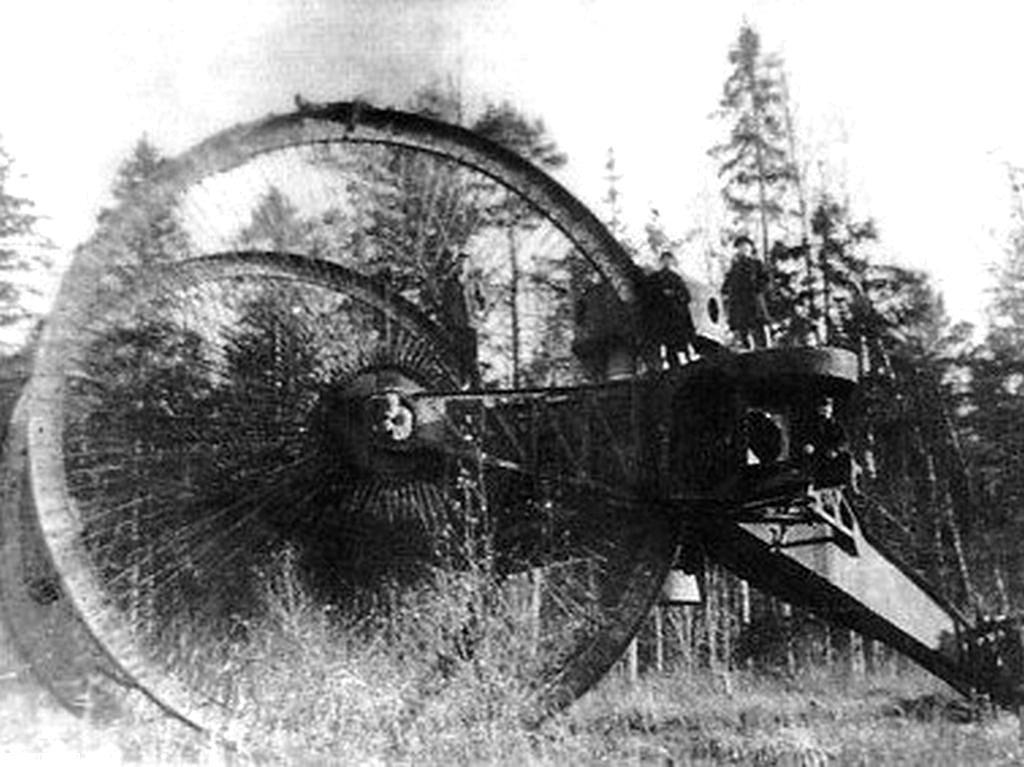

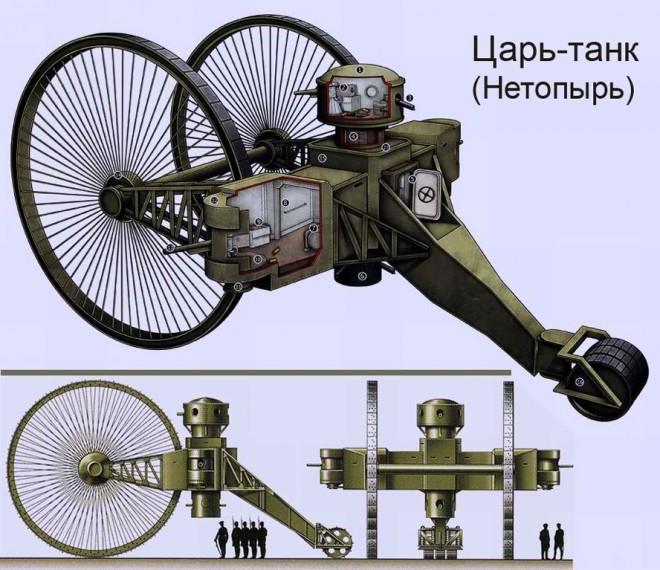

И первым, конечно же, стоит вспомнить Царь-танк, он же - колёсная боевая машина Лебеденко.

Да, это не совсем танк в общепринятом смысле, так как гусеничного движителя у него нет. Но появился он в начале Первой Мировой, когда сама концепция танка и его классический вид только зарождались, и, в общем-то, нащупывались вслепую, так как это было нечто абсолютно новое. Поэтому и британские ромбовидные Mark I-IV, напоминающие танк из "Железного капута"...

... и немецкий A7V, похожий на утюг на гусеницах, по нынешним временам смотрятся довольно нелепо.

Но проект Лебеденко, пожалуй, перещеголял всех. Сделать танк в виде гигантского пушечного лафета, кажется, пришло в голову только ему. И тут занятна история его создания - вполне возможно, что не попади Лебеденко на личную аудиенцию к Николаю, военные чины завернули бы проект, очевидно попахивающий безумием. Но...

Когда проект был готов, Лебеденко представил его главе Союза Земств и городов князю Г. Е. Львову и через него добился высочайшей аудиенции. Решающая аудиенция состоялась 8 января (21 января) 1915 года; в ходе её Лебеденко подарил Николаю II заводную деревянную модель своей машины с двигателем на базе граммофонной пружины. По воспоминаниям придворных, император и инженер играли с моделью, которая резво бегала по ковру, легко преодолевая стопки из двух-трёх томов «Свода законов Российской Империи». Аудиенция кончилась тем, что впечатлённый машиной Николай II распорядился выделить на проект 210 тыс. рублей из собственных средств.

Ну что, поняли как стартапы нужно мутить? )

Почему-то ни самому конструктору, ну Николаю, ни тем, кто в дальнейшем курировал проект, не пришла в голову очень простая мысль - достаточно залпа шрапнели по колесу или просто близкого разрыва фугаса, чтобы повредить спицы и обездвижить машину. Так что в 1915-м был построен опытный экземпляр, отправленный на испытания. По результатам которых был сделан вывод об "общей непригодности объекта к использованию в условиях боя". Проект был закрыт. Какая неожиданность. )

И слава богам. Российская империя так и не смогла наладить серийное производство танков, даже гораздо более простых и технологичных. Поэтому дальнейшие эксперименты с этой вундервафлей стали бы пустой тратой денег. Что, при элементарной нехватке винтовок и патронов, смотрелось бы, мягко говоря, очень странно.

И немного ТТХ: длина корпуса - 17,8 метров, ширина - 12 метров, высота - 9 метров (это как раз диаметр передник колёс, задний каток был диаметром 1,5 метра), броня - 8-10 мм (противопульная, вполне нормально для тех времён), масса - 60 тонн (по проекту должно было быть 40), экипаж - около 15 человек. Вооружение составляли два пулемёта Максима в спонсонах по торцам корпуса (по проекту - заменяемы на пушки), и ещё несколько, расположенных в верхней рубке и в нижней турели.

Если подытожить, то Царь-танк отлично дополняет Царь-пушку и Царь-колокол.

Впрочем, наркоманских прожектов в то время хватало и без Лебеденко.

Например, машина для уничтожения крепостей «Обой», она же - Аппарат Семчишина или «Катающаяся крепость» - проект боевой машины колоссальных размеров, разработанный инженером И. Ф. Семчишиным в 1915 году. Явно утопический проект был отклонён техническим отделом ГВТУ в том же году.

Кстати, занятный факт - Семчишин в то время жил во Львове и являлся подданным Автро-Венгрии. То есть, фактически, стал коллаборационистом. Хотя здесь нельзя исключать и попытки саботажа работы ГВТУ со стороны австрийской разведки. )

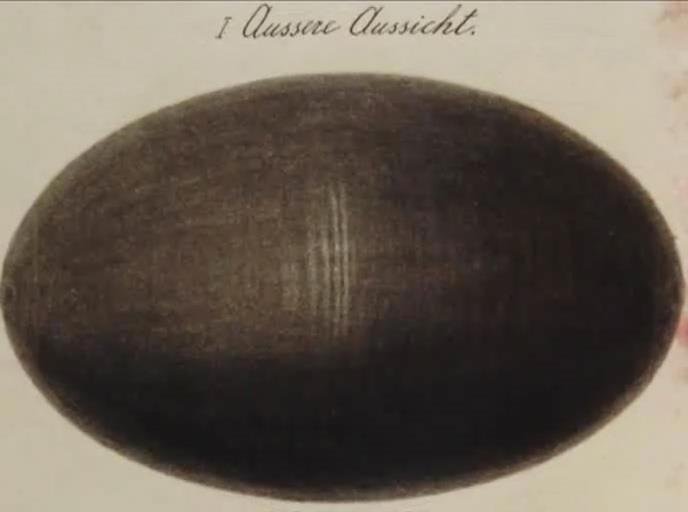

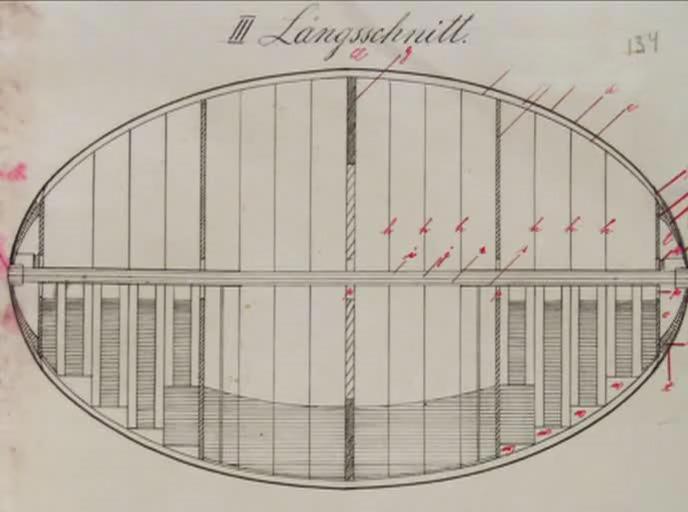

Вид спереди, иллюстрация Семчишина из проекта устройства.

"Предлагаемый Семчишиным аппарат предназначался, по мысли создателя, для уничтожения крепостей и представлял собой «бронированный эпициклоид высотой в несколько сот метров», а уничтожение стен и построек осуществлялось путём наезда конструкции колоссальной массы на выбранную цель. Поэтому на аппарате не было предусмотрено никакого оружия. Хотя по другой информации предполагалось установить в вершинах эллипсоида тяжелую артиллерию."

"Предлагаемый Семчишиным аппарат предназначался, по мысли создателя, для уничтожения крепостей и представлял собой «бронированный эпициклоид высотой в несколько сот метров», а уничтожение стен и построек осуществлялось путём наезда конструкции колоссальной массы на выбранную цель. Поэтому на аппарате не было предусмотрено никакого оружия. Хотя по другой информации предполагалось установить в вершинах эллипсоида тяжелую артиллерию."

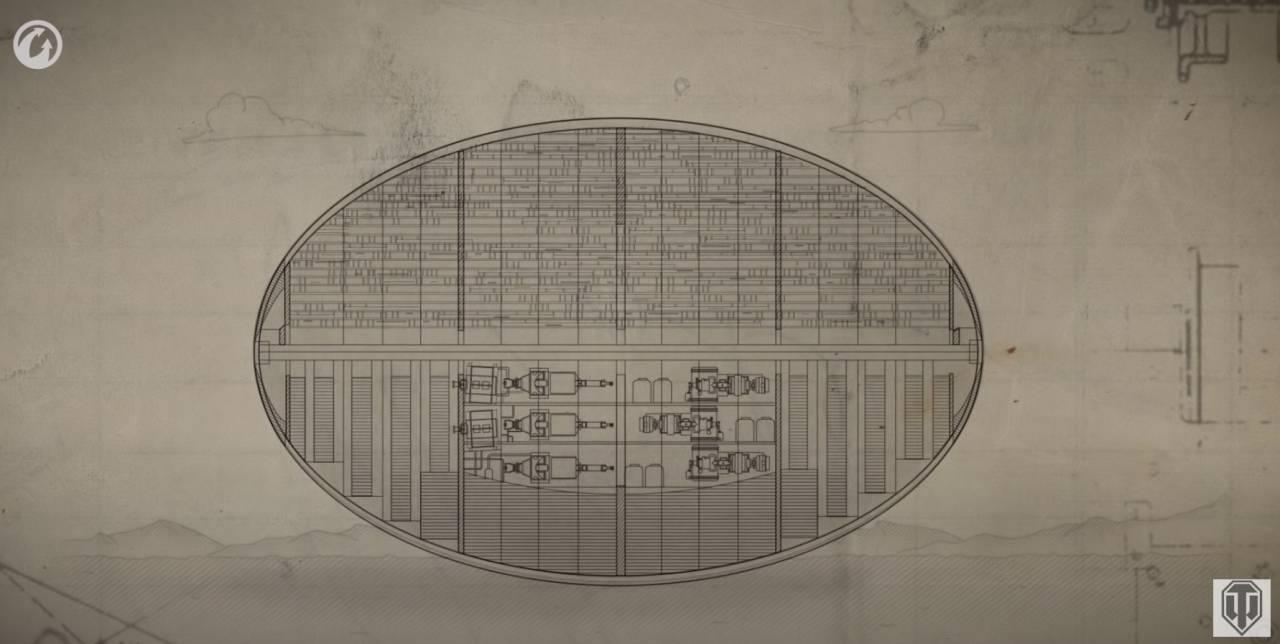

Поперечный разрез корпуса машины, иллюстрация Семчишина из проекта устройства.

"Корпус огромной яйцевидной конструкции предполагалось делать из закалённой стали толщиной 100 мм. Машина должна была приводиться в движение за счет паровой тяги, сложнейшей системы маятников, и различных динамо-машин, которые еще предстояло сконструировать. В записке с предполагаемыми характеристиками Семчишин указывал максимальную скорость аппарата - 300 вёрст в час. При движении на подъём изобретатель предлагал также задействовать реактивные пороховые ускорители.

Внутри Семчишин поделил машину на 2 уровня. В нижнем находился моторный отсек, а верхний походил на настоящий город с разветвленной канализацией, газопроводами, вентиляцией, электричеством, и даже жилыми помещениями и складами. Бронированный ковчег был рассчитан на несколько сотен человек."

Вот это действительно раздолье инженерной мысли, Жюль Верн плакал бы от зависти. )

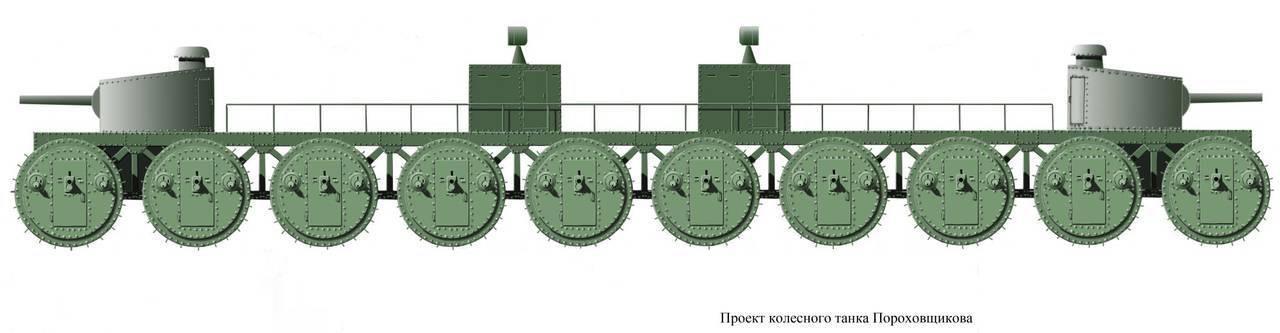

Или вот другой пример гигантомании, хотя и поскромнее - проект "Земной броненосец" конструктора А.А. Пороховщикова, представленный в ГВТУ в 1915 году.

"В докладной записке Пороховщиков предлагал два варианта "броненосца" — полевой и крепостной. Соответственно, бронирование первого рассчитывалось на защиту от огня полевой артиллерии, второго — от огня крепостной. Машина по эскизному проекту выглядела, мягко говоря, необычно.

Это чудо конструкторской мысли поражало своими размерами. Так в своём полевом варианте она представляла собой мостовую ферму из стали длиной 35 метров (!) и шириной 3 метра, которая опиралась на десять барабанов, каждый из которых был ведущим и бронированным. Диаметр каждого барабана составлял 2300 мм.

В передней и задней частях фермы на специальных платформах ставились бронебашни — каждая несла тяжелое орудие, с которым спаривалось орудие меньшего калибра. В центральной части возвышалась бронированная рубка с рабочими местами для командира броненосца, артиллерийского офицера и его помощника, старшего механика, телеграфиста, сверху рубки монтировался прожектор. Весь экипаж "Полевого броненосца" составлял бы 72 человека. Толщина брони — 101,6 мм.

"Крепостной броненосец" отличался от "полевого", кроме бронирования, наличием вместо двух бронебашен палубы, на которой под защитой брони размещался бы десант до 500 человек.

В передней и задней частях фермы на специальных платформах ставились бронебашни - каждая несла тяжелое орудие калибра 101,6 или 152,4 мм, с которым спаривалось орудие меньшего калибра.

На торцевых сторонах барабанов размещались амбразуры для ведения огня из двух пулемётом и бомбомёта. Совокупная огневая мощь "Земного броненосца" в этом варианте: 20 бомбомётов и 40 7,62-мм пулемётов Максима."

Правда, не очень понятно, что именно имелось в виду под бомбомётам - миномёты (что скорее всего) или некий вариант гранатомёта (которые тогда были ещё большей диковинкой, чем миномёты)? Но звучит внушительно, да.

Ещё несколько проектов не представляют того же масштаба, но довольно забавны с точки зрения современной научно-технической мысли.

Танк Менделеева, он же - бронированный автомобиль Менделеева - первый проект танка в России, и один из первых в мире. Разработан в 1911-1915 годах инженером-кораблестроителем В. Д. Менделеевым.

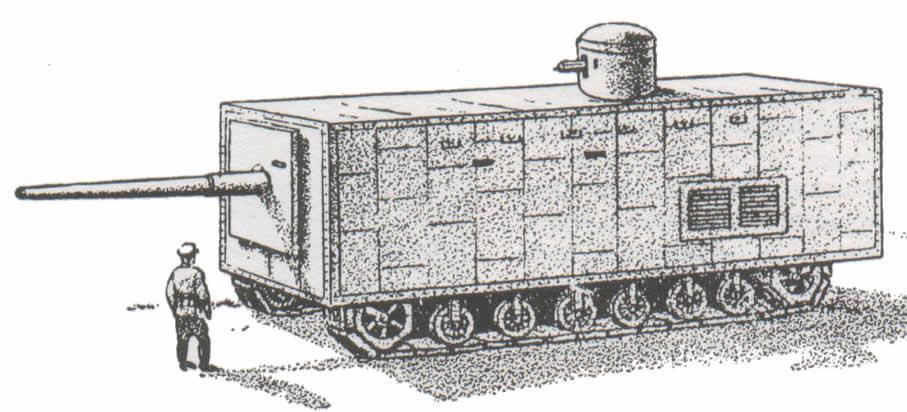

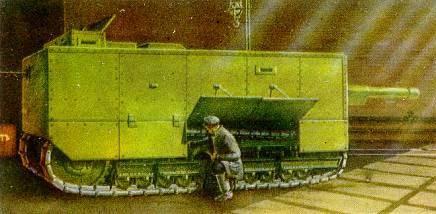

Предполагаемый внешний вид, рисунок по чертежам изобретателя.

В отличие от большинства коллег, Менделеев начал разрабатывать свой проект ещё до войны. И, несмотря на то, что он работал в инициативном порядке и единолично, к 1915-му ему удалось довести проект до стадии рабочих чертежей опытного образца. Что выгодно выделяло его на фоне десятков сырых эскизов "перспективных прожектов", которыми начали закидывать ГВТУ с Первой Мировой.

В отличие от большинства коллег, Менделеев начал разрабатывать свой проект ещё до войны. И, несмотря на то, что он работал в инициативном порядке и единолично, к 1915-му ему удалось довести проект до стадии рабочих чертежей опытного образца. Что выгодно выделяло его на фоне десятков сырых эскизов "перспективных прожектов", которыми начали закидывать ГВТУ с Первой Мировой.

Также это был если не первый, то один из первых проектов сверхтяжёлого танка вообще. Длина корпуса без пушки - 11 метров, ширина - 4,4, высота - 4,45 (с башней), и 173 тонны - нехило даже по меркам сумеречного немецкого гения времён ВМВ. Для сравнения, "Тигр" весил 57, E100 - 130, "Маус" - 189. Такой вес был обусловлен мощнейшим на то время время бронированием и вооружением. Ну, когда за дело берётся корабельный инженер, то сложно ожидать другого. )

Шутка ли - 150 мм в лобовой части, 100 мм по бортам и корме, 76 мм на крыше. Такая броня могла бы легко остановить и хилые калибры танковых пушек тех времён, и большинство калибров полевой артиллерии, за исключением разве что осадной. На большинстве танков времён ПМВ броня редко превышала 20 мм, т.е. могла остановить максимум крупнокалиберный пулемёт.

Ну и морская пушка системы Канэ калибром 120 мм тогда тоже стала бы "имбой". С таким калибром можно было ковырять и ДОТы с блиндажами, не говоря уже про любой тогдашний танк, который пробивался бы как картонка.

Кроме того, была запланирована башенка с пулемётом Максима.

Сам внешний вид танка - коробочка с торчащей спереди пушкой, по нынешним временам, конечно, комичен. Но не более, чем у того же немецкого A7V. С такой бронёй, в общем-то, можно было особо не думать о дизайне и рациональных углах наклона. Кстати, по нынешним меркам я бы отнёс такую машину скорее к САУ, чем к танкам. Но тогда классификация была затруднительной, ибо, как я говорил выше, всё только зарождалось. Если не ошибаюсь, первым серийным танком с классической компоновкой и поворотной орудийной башней стал французский Renault FT, появившийся только в 1917-м.

Что забавно, такой внешний вид в виде бронированного железнодорожного вагона вполне соответствовал части задуманного Менделеевым функционала:

"Для переброски на большие расстояния машина, имевшая, по расчетам, максимальную скорость на дорогах 24,8 км/ч и запас хода около 50 км, должна была устанавливаться на «железнодорожные скаты» (специальные тележки с железнодорожными колесами), на которых ее передвижение могло осуществляться своим ходом или при помощи тягового паровоза.

Причем на такой форме транспортирования изобретатель настаивал особо, написав в пояснительной записке: «Приспособленность машины перемещаться вдоль железнодорожного пути существенно необходима для нее потому, что если имеющиеся понтонные и шоссейные мосты не выдерживают ее веса, то остаются железнодорожные, которые ее вес вполне выдерживают и габарит которых больше габаритов машины»."

Да и вообще, начинка внушала. И бо по сложности была где-то на уровне танком Третьего Рейха.

"Рядом с двигателем располагался воздушный компрессор с баллонами сжатого воздуха, предназначенными для механизации и автоматизации практически всех работ в танке. В частности, приводы переключения скоростей в главных постах управления, а также приводы заряжания пушки были пневматическими."

Также пневматический привод был предусмотрен для поворотного механизма и главного фрикциона коробки передач, и для регулировки натяжения гусеничного механизма. Пневматической была и подвеска.

"Наличие пневматической подвески позволяло изобретателю регулировать клиренс машины, в случае необходимости даже опуская корпус на грунт. Это предполагалось производить в случае сильного огня противника для защиты ходовой части, а также при производстве выстрела, чтобы разгрузить ходовую часть от сильной отдачи."

И даже та пулемётная башенка на крыше могла втягиваться внутрь. Разумеется, с помощью того же пневмопривода.

"К большому сожалению, эти самые «инновации» (как и громадный вес и размеры машины), фактически подписали ей смертный приговор — стоимость одного «танка» такого типа немногим уступала стоимости той же подводной лодки.

Кроме того, в расчетах изобретателя были обнаружены ошибки с определением тяговых характеристик и скорости движения, которая, как написал автомобильный инженер Дорофеев, «при такой значительной тяжести и небольшой мощности мотора… не может превышать 3 верст в час».

Осенью 1916 г., В. Менделеев с учетом поправок и ознакомления с английским опытом танкостроения, предложил военному ведомству проект новой боевой машины, отличавшейся от предыдущей значительно меньшей массой (не свыше 100 т), меньшей толщиной брони (2-3 дюйма — 50-76 мм), но усиленным вооружением из 127-мм английской пушки и двух пулеметов «максим» во вращающихся башенках. Несмотря на попытку удешевления конструкции, сложность ее все-таки оставалась «весьма и весьма значительной», и потому к изготовлению и этот вариант принят не был."

Нельзя не вспомнить и другой легендарный проект, танк Рыбинского завода, который разрабатывался в 1915-1917 годах.

"Информация о нём весьма ограничена и носит отрывочный характер. По наиболее распространённой версии, танк создавался с использованием агрегатов сельскохозяйственного трактора и во многом опирался на французский опыт создания танков. Есть также основания полагать, что при проектировании за основу был взят не принятый во Франции проект полковника Этьена 1915 года. Однако, в любом случае, создание танка не вышло из стадии проектирования — первоначальный проект, предложенный Военному ведомству в конце 1916 года, не имел детального описания и был представлен лишь в общем виде, а события 1917 года поставили крест на дальнейших работах в этом направлении."

Оригинальные чертежи танка были утрачены, так что все его изображения являются художественной реконструкцией на основе той информации, что осталась в архивах.

Художественная реконструкция возможного внешнего вида танка Рыбинского завода (на основе чертежей из книги В.Д. Мостовенко «Танки», 1956 г.)

Да, внешний вид удивительно напоминает танк Менделеева. )

Но по ТТХ он был гораздо скромнее, приближаясь к среднему танку (в понимании того времени):

Экипаж - 4 человека, масса - 20 тонн, габариты - 4,9х2х2 метра, броня - 10-12 мм (противопульная), вооружение - 107-мм или 75 мм пушка, а также тяжёлый пулемёт или 20-мм пушка Беккера.

Ну и закончу проектами "Вездеход" и "Вездеход 2" конструктора А.А. Пороховщикова. Да, того самого, который позже отметился "Земным броненосцем".

Первое предложение о проекте быстроходной боевой гусеничной машины для движения по бездорожью мастер Русско-Балтийского машиностроительного завода в Риге Александр Пороховщиков отправил в ставку Верховного главнокомандования русской армии ещё в самом начале войны, в августе 1914-го. Но никаких существенных документов тогда не предоставил. Готовые чертежи и смету он смог показать только в январе 1915 года.

"Вездеход" Пороховщикова на испытаниях, 1915 год. За рулём машины, в фуражке с очками — лично А.А. Пороховщиков.

Деньги для постройки опытного образца в итоге дали - 9660 рублей 72 копейки, а так же выделили мощности в Рижских авторемонтных мастерских завода «Руссо-Балт», и 25 солдат-мастеровых и столько же наемных квалифицированных рабочих.

"Конструкция «Вездехода» была необычна - сварной каркас опирался на одну широкую гусеницу из прорезиненной ткани. Пятый барабан прижимал гусеницу сверху. По бокам от гусеницы помещались две колонки с небольшими колесами, которыми водитель управлял с помощью штурвала — таким образом осуществлялся разворот всего корпуса."

"В конструкции этого танка уже были предусмотрены все основные элементы современных боевых машин — броневой корпус, вооружение во вращающейся башне, двигатель внутреннего сгорания, гусеничный движитель. Машина снабжалась обтекаемым корпусом с нишей воздухозаборника впереди. По хорошей дороге «Вездеход» должен был двигаться на заднем (ведущем) барабане и колесах, а на рыхлом грунте ложиться на гусеничную ленту. Такая схема, при относительной простоте, обладала одним глобальным недостатком — фактически «Вездеход» мог двигаться только по прямой, поскольку поворот направляющих колес влево-вправо мог привести к их полной поломке."

Что и показали первые полевые испытания:

"Вопреки расчетам Пороховщикова, возможности его машины были очень далеки от боевых. Хуже того, механизм поворота на ходу оказался крайне ненадежным и при испытаниях водителю зачастую приходилось пользоваться шестом. Конструкция ходовой части была признана несовершенной, так как гусеница нередко соскакивала с барабанов. Уже в процессе испытаний Пороховщиков попытался устранить этот недостаток, сделав по три кольцевых направляющих желоба, а на внутренней поверхности гусеницы — соответственно три центрирующих выступа.

Позже Пороховщиков усовершенствовал свою машину, сделав её колёсно-гусеничной: по дорогам машина двигалась на колесах и заднем барабане гусеницы, когда на её пути встречалось препятствие — «вездеход» ложился на гусеницу и «переползал» через него. "

"Тогда же (весной 1915 года) Пороховщиков предложил броню собственной разработки: «Броня представляет собою комбинацию из упругих и жестких слоев металла и особых вязких и упругих прокладок». Котельное железо отжигалось «по способу, составляющему секрет изобретателя», а в качестве прокладки «после громадного числа опытов» он выбрал сушеную и прессованную морскую траву. Особо подчеркивал автор дешевизну «железной брони», возможность гнуть и варить её."

"20.07.15 состоялась официальная демонстрация «Вездехода» , которая с треском провалилась. Гусеница постоянно слетала с барабанов (не помогли и кольцевые желоба с направляющими) или проскальзывала на них. Размещение водителя и командира «в ряд» мешали последнему вести круговой огонь из пулемёта. Очень маленький заброневой объём башни не позволял разместить там боезапас и пулемёт «Максим» вместе с членами экипажа."

"Самым интересным в разработке Пороховщикова были форма корпуса и многослойная конструкция брони. Тем не менее зимой 1916 года военные прекратили финансирование работ.

Опытная машина, с перерывами, продолжала испытываться до декабря 1915 года, после чего генерал-лейтенанту Коваленко было послано соответствующее донесение. В частности указывалось, что «построенный экземпляр „Вездехода“ не выказал всех тех качеств, которые обусловлены докладом № 8101, например, не мог ходить по рыхлому снегу глубиной около 1 фута (30 см), а испытания хода по воде сделано не было…»

"Между тем, машина Пороховщикова не считалась боевой, в виду отсутствия на ней бронирования и вооружения, и в документах она фигурировала как «самоход» — то есть автомобиль. По признанию самого конструктора, первый образец созданного им «русского танка» действительно обладал рядом недостатков, но все они являлись причинами отхода от проекта. По его мнению, можно было добиться намного лучших результатов, если бы «Вездеход» имел большее расстояние между барабанами, более мощный двигатель и рифленую гусеничную ленту."

От дальнейших работ по «Вездеходу» решили отказаться, тем более, что за это время было истрачено 18 090 рублей. Военное ведомство обязало Пороховщикова вернуть в казну деньги, выделенные на постройку машины, а сам «Вездеход» отправить в Главное военно-техническое управление Русской Императорской Армии, преемник ГИУ (Главное инженерное управление) . Однако Пороховщиков не спешил выполнить эти требования. Он даже задержал на некоторое время у себя 15 мастеровых и выделенный ему на время разработки филиалом фирмы «Форд». На неоднократные напоминания из ГВТУ он отвечал 13 июня, что «себестоимость „Вездехода“ выразилась в сумме около 18 000 рублей, причем весь перерасход… покрыт… из личных средств». Впрочем, представленные им документы свидетельствовали, что расходы составили 10 118 рублей 85 копеек, причем сюда Пороховщиков включил деньги на покупку двух пистолетов, семи папах и т. п. вплоть до «чаевых курьерам в Петрограде». Скорее всего, он просто остыл к своему изобретению, хотя в заявлении от 7 сентября туманно намекал, что ведет постройку нового образца «на средства одного частного общества».

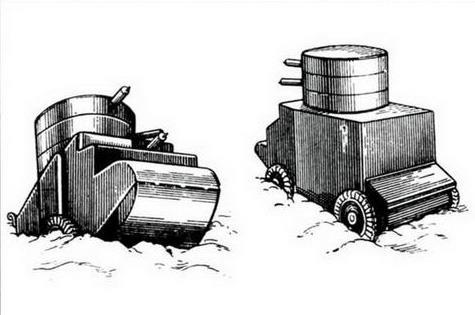

Стоит также заметить, что опытный образец был построен без орудийной башни. Хотя она и планировалась, насколько я понимаю. В общем, не берусь судить насколько современные изображения и масштабные модели (вроде той, что ниже) соответствуют оригинальному проекту.

И на том дело, скорее всего, и кончилось бы. Но в сентябре 1916-го на Западном фронте сверкнули британские танки, так что расейские генералы снова призадумались. А тут подоспел и Пороховщиков со своим доработанным проектом - "Вездеход 2".

Машина представляла собой доработанный и улучшенный вариант изначального проекта. В основе остался всё тот же колёсно-гусеничный двигатель с небольшими изменениями, зато, помимо водителя, в увеличенной трёхуровневой башне должны были размещаться три пулемётчика.

"В Броневое отделение авточасти ВТУ 17.01.1917 года Пороховщиков подаёт свой новый проект, с приложением к нему масштабной модели будущей боевой машины. В отличии от «Вездехода» первой модели это был действительно танк, имеющий все соответствующие «видовые признаки», с колёсно-гусеничным ходом. Его ходовая часть была проработана более детально. На ось ведущего барабана (заднего) жёстко были посажены автомобильные колёса, диаметр которых превышал диаметр барабанов. Передняя пара колёс (управляемые, поворотные), была посажена ось барабана с порядковым номером 2."

"По твёрдым поверхностям «Вездеход – 2» двигался на колёсах, как автомобиль. При этом гусеницы проматывались в холостую. На рыхлых грунтах колёса увязали в грунте и «Вездеход 2» садился на гусеницу и начинал двигаться на ней. Повороты планировалось осуществлять, используя для этих целей первую пару колёс (переднюю).

Кроме этого в новом проекте появилась «броневая рубка», которая состояла из трёх поясов, независимо вращающихся. В каждом планировалась установка пулемёта «Максим». Четвёртый «Максим» устанавливался рядом с местом водителя в лобовом листе корпуса. Бронирование осталось без изменений – 8 мм."

Итого:

"В течение 1916 года русским изобретателем А. А. Пороховщиковым на основе опыта, полученного при разработке «Вездехода», был разработан проект более совершенной машины. В первой половине января 1917 года проект «Вездеход № 2 — 1916» и макет машины поступили в Броневой отдел ГВТУ Русской императорской армии. Экспертиза и обсуждение проекта продолжались более десяти месяцев, по его результатам машина была признана неудачной и средства на её создание выделены не были. Дальнейшие работы по «Вездеходу № 2» не проводились."

Ну а в следующий раз я расскажу о зарубежной технической мысли тех времён.