Учитель музыкальной правды

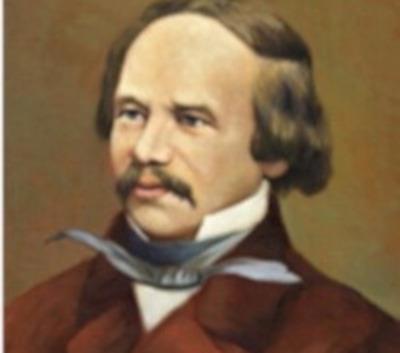

Автор: Игорь РезниковЗавтра российская культурная общественность празднует 210-летнюю годовщину Александра Сергеевича Даргомыжского.

Имя Даргомыжского всегда произносят с благоговением. Он общепризнанный, непререкаемый авторитет, классик русской музыки - наряду с Глинкой. Это имя было свято для кучкистов: Даргомыжский был для них главным, даже главнее, чем боготворимый ими Глинка, знаменем в их непримиримой и нескончаемой борьбе против засилья итальянской оперы, за содержательность и народность искусства. «Великий учитель музыкальной правды» - такое хрестоматийное определение дал Даргомыжскому Мусоргский.

Но так ли счастлив, как Даргомыжский - музыкальный деятель и Даргомыжский- композитор? Что исполняется из многих сочинений, созданных Даргомыжским? Периодически ставится опера «Русалка». Не обходят вниманием главного в его творчестве – романсов и песен. Но на концертной эстраде постоянно звучит привычный набор из 10 -15 сочинений из почти ста, созданных Даргомыжским. Редко, главным образом по торжественным датам, играют его симфонические сочинения. При этом Даргомыжский совершенно не известен за рубежом: большая часть его наследия связана с труднопереводимым русским словом. Не ставится даже его лучшая опера, ведь на западе есть своя «Русалка», А. Дворжака, включающая популярные арии. «Каменный гость» труден для восприятия даже для русского слушателя, кроме того, при переводе во многом теряется связь музыки и пушкинского стиха, а значит, и сама идея необычной оперы. Ежегодно во всем мире оперы Даргомыжского исполняются только около 30 раз. И вообще, о Даргомыжском, особенно в среде специалистов, укоренилось мнение, что главная его заслуга – точно намеченная и упорно и последовательно воплощаемая цель:

«Я не намерен снизводить ...музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды.

Словом, за бронзой памятника мы едва различаем живые черты великого композитора.

Между тем, биография А.С.Даргомыжского убеждает, что он был натурой очень интересной и незаурядной, а знакомство с его произведениями показывает его как композитора действительно недюжинного дарования.

Он появился на свет в сельце Воскресенское Тульской губернии в семье Сергея Николаевича, незаконнорожденного сына богатого помещика А.П. Ладыженского и Марии Борисовны, представительницы аристократического рода князей Козловских. Разумеется, они венчались тайно – брак в глазах родителей невесты выглядел явным мезальянсом. Даргомыжским отец композитора стал по названию имения своего воспитателя полковника Н. И. Боучарова.

Когда мальчику исполнилось четыре года, семья переселилась в Петербург, где Даргомыжский начал получать музыкальное образование. Дело продвигалось быстро и успешно: Александр стал хорошо играть на фортепиано, занимался теорией музыки, пробовал сочинять. Тем не менее в этой области Даргомыжский еще оставался дилетантом. Не хватало теоретических познаний, к тому же юноша с головой окунулся в водоворот светской жизни, «был в пылу молодости и в когтях наслаждений». Правда, уже тогда имели место не только развлечения. Даргомыжский посещает музыкально-литературные вечера в салонах В. Одоевского и С. Карамзиной, бывает в кругу поэтов, художников, артистов, музыкантов. Он часто выступает как пианист, участвует в квартетных вечерах. В начале 1835 г. молодой человек появился в доме М. Глинки. Его странный вид тогда поразил присутствовавших: он был мал ростом и тщедушен, говорил писклявым хриплым голосом (следствие перенесенной в детстве болезни горла, из-за которой до пяти лет мальчик не говорил). Его даже окрестили «заспанным котенком». Но через короткое время все подпадали под обаяние личности Даргомыжского, приходили в восторг от его милой манеры общения, от того, как он совершенно преображался за фортепиано, поражая присутствоваших чутким аккомпанементом и совершенной техникой читки с листа (говорили, «хоть вверх ногами ноты ставь»). В это время композитор создает ряд обративших на себя внимание сочинений - в основном фортепианные миниатюры в салонном жанре, приятные по фактуре и тематизму, и красиво инструментованные симфонические пьесы. Скоро станет ясно, что не эти жанры составят основу творчества Даргомыжского.

В начале 1835 г. молодой человек появился в доме М. Глинки. Его странный вид тогда поразил присутствовавших: он был мал ростом и тщедушен, говорил писклявым хриплым голосом (следствие перенесенной в детстве болезни горла, из-за которой до пяти лет мальчик не говорил). Его даже окрестили «заспанным котенком». Но через короткое время все подпадали под обаяние личности Даргомыжского, приходили в восторг от его милой манеры общения, от того, как он совершенно преображался за фортепиано, поражая присутствоваших чутким аккомпанементом и совершенной техникой читки с листа (говорили, «хоть вверх ногами ноты ставь»). В это время композитор создает ряд обративших на себя внимание сочинений - в основном фортепианные миниатюры в салонном жанре, приятные по фактуре и тематизму, и красиво инструментованные симфонические пьесы. Скоро станет ясно, что не эти жанры составят основу творчества Даргомыжского.

Несмотря на невзрачную наружность, своей безупречно обходительной манерой, чувством юмора и обаянием Александр Сергеевич производил впечатление и на дам. Ходили слухи о его романтических отношениях с Любовью Миллер, которую он обучал пению. Много лет его связывала нежная дружба со своей ученицей Любовью Беленицыной (в замужестве Кармалиной): об этом свидетельствует сохранившаяся обширная переписка и то, что композитор посвятил ей несколько романсов.

Л. И. Кармалина

Тем не менее, всю свою жизнь он жил вместе с родителями. После кончины отца несколько лет прожил в семье своей сестры Софьи Сергеевны, а затем – снял квартиру в том же доме. И никогда не был женат.

Знакомство с Глинкой совершило в судьбе молодого музыканта настоящий переворот. «Одинаковое образование, одинаковая любовь к искусству тотчас сблизили нас... Мы скоро сошлись и искренно подружились. ...Мы в течение 22 лет сряду были с ним постоянно в самых коротких, самых дружеских отношениях», — писал Даргомыжский в автобиографической записке. Даргомыжский бросает успешно продвигавшуюся – благодаря его усердию и способностям – карьеру чиновника и решает целиком посвятить себя музыке. Перед ним по-настоящему встает вопрос о смысле композиторского творчества. Он присутствует при рождении первой классической русской оперы «Иван Сусанин», принимает участие в ее сценических репетициях и воочию убеждается в том, что музыка призвана не только услаждать и развлекать. Музицирование в салонах было заброшено, и Даргомыжский начал восполнять пробелы в своих музыкально-теоретических познаниях. Для этой цели Глинка передал ему 5 тетрадей, содержавших записи лекций знаменитого немецкого теоретика З. Дена, у которого в свое время сам учился.

Легко и естественно Даргомыжский достиг вершины именно там, где его музыка была тесно связана со словом. Он любил вокальное музицирование, до конца жизни занимался педагогикой. «...Обращаясь постоянно в обществе певцов и певиц, мне практически удалось изучить как свойства и изгибы человеческих голосов, так и искусство драматического пения», — писал Даргомыжский. В ранней молодости композитор нередко и в вокальном творчестве отдавал дань салонной лирике, вскоре увлекся поэзией Алексея Тимофеева. На его слова композитор создал, например, балладу «Свадьба», перед исполнением которой в СССР неизменно провозглашался почетный титул «одно из любимых произведений В. И. Ленина», и бойкие водевильные куплеты «Каюсь, дядя».

Однако уже здесь он соприкасается с главными темами своего творчества: сатирой, острозлободневной темой свободы человеческого чувства. В начале 40-х гг. Даргомыжский обратился к поэзии Пушкина, создав такие шедевры, как романсы «Я вас любил», «Юноша и дева», «Ночной зефир», «Вертоград», «К друзьям».

Несколько особняком здесь стоит театрализованная бытовая сценка «Мельник», также положившая начало одному из направлений вокального творчества Даргомыжского. Пушкинская поэзия способствовала преодолению влияния салонного чувствительного стиля, стимулировала поиск более тонкой музыкальной выразительности. Все теснее становилась взаимосвязь слова и музыки, обновлялись все средства выразительности, и в первую очередь — мелодия. Музыкальная интонация, фиксирующая изгибы человеческой речи, помогала вылепить реальный, живой образ, а это вело к формированию в камерном вокальном творчестве Даргомыжского новых разновидностей романса. Так, обращение к поэзии Лермонтова вызвало к жизни лирико-психологические монологи («Мне грустно», «И скучно, и грустно»). Все это не только имело высокое самостоятельное значение, но и подготавливало появление главного творения Даргомыжского – оперы «Русалка».

При всех несовершенствах и первые, пусть и не вполне удачные, опыты композитора в оперном жанре: явившаяся первой попыткой воплотить психологическую драму «маленьких людей» «Эсмеральда», поставленная в 1848 году на либретто В. Гюго по роману «Собор Парижской богоматери», и переработанная в оперу кантата «Торжество Вакха», где впервые в рамках масштабного сочинения состоялась встреча с гениальной пушкинской поэзией, тоже были ступенями к «Русалке».

Немаловажную роль в творческой биографии Даргомыжского сыграло заграничное путешествие в конце 1844 г. (Берлин, Брюссель, Вена, Париж). Главный его результат — неодолимая потребность «писать по-русски», причем с годами это стремление все более перекликается с идеями и художественными исканиями эпохи. Такой вояж он повторяет в 1859 году. Варшава, Париж, Лондон, Лейпциг и Брюссель с восторгом принимают сочинения русского композитора, о них одобрительно отзывается Лист.

Продолжение завтра.