Святые писатели

Автор: Михайлова ОльгаМного и часто говорится, что писатель имеет право быть последним поросёнком, лишь бы писал хорошо. И некоторые действительно ведут себя так, словно нет ничего почётней подобного звания. Но возникает вопрос, а были ли в России святые писатели? Не те, кто официально канонизирован Церковью, но просто праведные и чистые люди? Те, глядя на труды и портреты которых, невольно понимаешь, что они спасены?

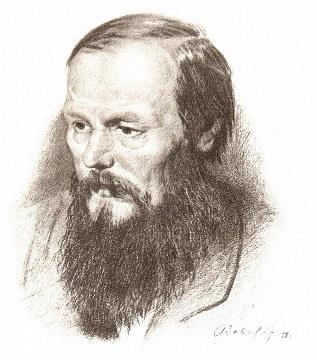

Были. Как ни быть? Их двое. Первый - Николай Гоголь, второй - Фёдор Достоевский. При этом для людей, далеких от веры, сразу поясню, что такое святость. Это не нимб вокруг головы и не абсолютная безгрешность, как думают некоторые. Такого не существует. Святость – это стремление человека жить по-божески, стремление – осознанное и осмысленное - быть угодным Богу. Святой может грешить и заблуждаться, но всегда будет стремиться преодолеть грехи и заблуждения.

И чтобы понять праведность (святость) человека, нужно проанализировать личность классика «с грехами его и добродетелями», просто как человека.

Итак, оценим Достоевского. Сначала - по грехам его. С чего бы начать? С алчности? Греха алчности он не обнаруживал никогда. Александр Ризенкампф, лекарь в Медико-хирургической академии, уверял, что Достоевский «принадлежал к тем, около кого живётся всем хорошо, но кто сам постоянно нуждается. Его обкрадывали немилосердно, но при своей доверчивости и доброте он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и её приживалок, пользовавшихся его беспечностью». Уже цитировавшийся Степан Яновский упоминает, что «он все почти свои деньги раздавал тем, кто был хоть сколько-нибудь беднее его, иногда же и просто таким, которые были хотя и не беднее его, но умели выманить у него деньги как у добряка безграничного». Об этом есть и иные свидетельства.

Греха гнева и злопамятности в нём не замечено. Кажется, Суворин писал «Жалоб я от петрашевцев не слышал. У Достоевского же было ещё как будто чувство благодарности к судьбе, которая дала ему возможность в ссылке не только хорошо узнать русского человека, но и понять самого себя. О долгих лишениях в остроге говорил он неохотно и только с горечью вспоминал о своем отчуждении от литературы, но и тут прибавлял, что, читая по необходимости одну Библию, он яснее и глубже мог понять смысл христианства». Барон Александр Врангель говорил, что «несмотря на все тяжкие испытания судьбы: каторгу, ссылку, ужасную болезнь и непрестанную материальную нужду, в душе Фёдора Михайловича неугасимо теплились самые светлые чувства. И эта удивительная, несмотря ни на что, незлобивость всегда особенно поражала меня в Достоевском. Снисходительность Фёдора Михайловича к людям была не от мира сего. Он находил извинение самым худым сторонам человека, — все объяснял недостатком воспитания человека, влиянием среды, в которой росли и живут, а часто даже их натурою и темпераментом».

О том же пишет и Николай Страхов. «Никогда не было заметно в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесённых им страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. Он был, безусловно, чист от всякого дурного чувства по отношению к власти; авторитет, который он старался поддержать и увеличить, был только литературный; авторитет же пострадавшего человека никогда не выступал, кроме тех случаев, когда во имя его нужно было требовать свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о правительстве никто не имеет права считать потворством или угодливостью. Фёдор Михайлович вёл себя так, как будто в прошлом у него ничего особенного не было, не выставлял себя ни разочарованным, ни сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда позволяло здоровье».

Всеволод Соловьёв передаёт слова самого Достоевского: «Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... Все мои муки и кончились ещё во время следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что трёх дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом чем дальше, тем было лучше. О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа».

Чревоугодие. Тот же Страхов утверждал: «Фёдор Михайлович был чрезвычайно умерен. Я не помню во все двадцать лет случая, когда бы в нём заметен был малейший след действия выпитого вина. Скорее он обнаруживал маленькое пристрастие к сластям; но ел вообще очень умеренно». Вс. Соловьёв вторит ему: «Он подходил к своему маленькому шкафчику, отворял его и вынимал различные сласти: жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил все это на стол и усиленно приглашал хорошенько заняться этими вещами. Он был большой лакомка, я не уступал ему в этом. И во время дальнейшего разговора мы не забывали жестянку и корзиночки».

Яновский свидетельствует, что Достоевский вообще был умерен: «В карты Фёдор Михайлович не только не играл, но не имел понятия ни об одной карточной игре и ненавидел карты. Вина и кутежа он был решительный враг, притом же, будучи от природы чрезвычайно мнительным, что у него было несомненным признаком известных страданий мозга и впоследствии обнаружилось чистою формой падучей болезни, и, состоя под страхом кондрашки, он всячески воздерживался от всего возбуждающего…»

А как насчёт рулетки? — спросите вы. Ну… непродолжительная мания Достоевского подарила миру роман «Игрок» и русскую литературу отнюдь не обокрала и не опошлила. Этот грех был им преодолён.

Зависть? Это было, но в весьма оригинальной форме. Страхов рассказывает: «Только он вошёл, я уже по лицу его увидел, что он до крайности раздражён и в самом мрачном настроении духа. Он сейчас же и высказал причину этого раздражения.

— Скажите мне, скажите прямо — как вы думаете: завидую ли я Льву Толстому? — проговорил он, поздоровавшись со мною и пристально глядя мне в глаза.

Я, конечно, очень бы удивился такому странному вопросу, спросил, разве его кто-нибудь обвиняет в зависти?

— Да, именно, обвиняют в зависти... И кто же? старые друзья, которые знают меня лет двадцать...

Он раздражительно заходил по комнате. Потом вдруг остановился, взял меня за руку и тихо заговорил, почти зашептал:

— И знаете ли, ведь я действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! Я завидую его обстоятельствам, и именно вот теперь... Мне тяжело так работать, как я работаю, тяжело спешить... Господи, и всю-то жизнь! Вот я недавно прочитывал своего «Идиота», совсем его позабыл, читал как чужое, как в первый раз... Там есть отличные главы... хорошие сцены... у, какие! Ну вот... помните... свидание Аглаи с князем, на скамейке? Но я увидел, как много недоделанного там, спешного... И всегда ведь так, вот и теперь: «Отечественные записки» торопят, поспевать надо... Вперёд заберёшь — отрабатывай, и опять вперёд... и так всегда! Я не говорю об этом никогда, не признаюсь, но это меня очень мучит. Ну, а он обеспечен, ему нечего о завтрашнем дне думать, он может отделывать каждую свою вещь, а это большая штука — когда вещь полежит уже готовая, а потом перечтёшь её и исправишь. Вот и завидую... завидую, голубчик!..»

Один раз он поддался греху уныния, — после смерти первой дочери. Это рассказ жены. «Под влиянием прощания с могилкой Сонечки Фёдор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясён, и тут, в первый раз в жизни я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Он сказал про свою печальную одинокую юность после смерти нежно им любимой матери, вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел, а её «странный, мнительный и болезненно-фантастический характер» был причиною того, что он был с нею очень несчастлив. И вот теперь, когда это «великое и единственное человеческое счастье — иметь родное дитя» посетило его и он имел возможность сознать и оценить это счастье, злая судьба не пощадила его и отняла столь дорогое ему существо».

Далее — гордыня. Николай Страхов говорит, что Достоевский очень дорожил всяким успехом, всякою похвалою и очень огорчался нападками и бранью. Товарищ по училищу уверяет, что «Достоевский не был ни разночинцем, ни пролетарием. Он чувствовал себя дворянином даже на каторге, и не с действительной нуждою он боролся, а с несоответствием своих средств, даже не с действительными потребностями, а нередко с психопатическими запросами его болезненной воли. Я жил в одном с ним лагере, в такой же полотняной палатке всего только в двадцати саженях расстояния, и обходился без своего чая, без сундука для книг. Стало быть, все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отстать от других…»

Всеволод Соловьёв же цитирует откровенность Достоевского: «Ваша болезнь мне хорошо понятна, я сам страдал от неё немало... Самолюбие, ужасное самолюбие — отсюда и конфузливость... Вы боитесь впечатления, производимого вами на незнакомого человека, вы разбираете ваши слова, движения, упрекаете себя в бестактности некоторых слов, воображаете себе то впечатление, которое произведено вами — и непременно ошибаетесь: впечатление произведено непременно другое; а все это потому, что вы себе представляете людей гораздо крупнее, чем они есть»

Можно выслушать и Врангеля — «Никогда Фёдор Михайлович не проявлял ни малейшего заискивания, лести, желания проникнуть в общество и в то же время был в высшей степени сдержан и скромен, как бы не сознавая всех выдающихся своих достоинств…» Есть и свидетельство Александра Милюкова: «В последние годы мне случалось слышать, что Достоевского обвиняли в гордости и пренебрежительном обращении не только с людьми, мало ему известными, но даже и с теми, кого он давно и хорошо знал. Говорили, будто, проходя по улице, он умышленно не узнавал знакомых и даже, встречаясь с ними где-нибудь в доме, не отвечал на поклоны и иногда про человека, давно ему известного, спрашивал: кто это такой? Может быть, подобные случаи и действительно были, но это происходило не от надменности или самомнения, а только вследствие несчастной болезни и большею частью вскоре после припадков. Кто был свидетелем жестокости этих часто повторявшихся припадков и видел, какие следы оставляли они на несколько дней, тот поймёт, отчего он не узнавал иногда людей…»

Елена Штакеншнейдер, дочь известного петербургского архитектора, вообще придерживается особого мнения на этот счёт: «Говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену, ценил себя не довольно высоко. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно.. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от болезни, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным, то был бы, вероятно, также капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы. Иногда он был даже более чем капризен, он был зол и умел оборвать и уязвить, но быть высокомерным и выказывать высокомерие не умел. Меня всегда поражало в нём, что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы её не мог. Дерзости, природной или благоприобретённой вследствие громких успехов и популярности, в нём тоже не было… И в сущности, всё это было пустяками; и все выходки его, про которые кричали, были сущими невинными пустяками. Их считали нахальными, потому что смотрели на него с каким-то подобострастием, не как на равного, не как на обыкновенного человека, а как на высшего и необыкновенного...»

Но были в нём и человеческие слабости: он следил за своей наружностью и очень огорчался, например, тем, что его бородка была очень жидка.

Выскажусь и о его светских достоинствах и добродетелях. Начну с того, что Фёдор Михайлович был хорошо образован. Это редкость для русской литературы, если вспомнить слова Вяземского. Пётр Семенов-Тян-Шанский свидетельствует, что «Достоевский был не только начитанным, но и образованным человеком. В детские годы он имел прекрасную подготовку от своего научно образованного отца, московского военного медика. Ф. М. Достоевский знал французский и немецкий языки достаточно для того, чтобы понимать до точности все прочитанное на этих языках. Отец обучал его даже латинскому языку. Вообще воспитание Ф. М. велось правильно и систематично до поступления его в шестнадцатилетнем возрасте в высшее учебное заведение — Инженерное училище, в котором он также систематически изучал с полным успехом, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику и технические предметы, относящиеся до инженерного искусства. Он окончил курс в 1843 году, двадцати двух лет от роду. Таким образом, это было хотя и специальное, но высшее и систематическое образование, которому широким дополнением служила его начитанность. Если принять в соображение, что он с детских лет читал и много раз перечитывал всех русских поэтов и беллетристов, а историю Карамзина знал почти наизусть, что, изучая с большим интересом французских и немецких писателей, он увлекался в особенности Шиллером, Гёте, Виктором Гюго, Ламартином, Беранже, Жорж Сандом, перечитал много французских исторических сочинений, в том числе и историю французской революции Тьера, Минье и Луи Блана и «Cours de philosophies positive» Огюста Конта, что читал и социалистические сочинения Сен-Симона и Фурье, то нельзя было не признать Достоевского человеком образованным. Во всяком случае, он был образованнее многих русских литераторов своего времени, как, например, Некрасова, Панаева, Григоровича, Плещеева и даже самого Гоголя...»

Страхов говорил о его большом уме: «Но меня пленял и даже поражал в нём его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намёку. В этой лёгкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие даётся на то, на что его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей». Тимофеева говорит то же самое: «Я ощутила тогда всем моим существом, что это был человек необычайной духовной силы, неизмеримой глубины и величия, действительно гений, которому не надо слов, чтобы видеть и знать. Он всё угадывал и всё понимал каким-то особым чутьём». Страхов же свидетельствует о самопожертвовании Достоевского: «Дорого обходился ему литературный труд. Впоследствии мне случалось слышать от него, что для излечения от падучей доктора одним из главных условий ставили — прекратить вовсе писание. Сделать этого, разумеется, не было возможности, даже если бы он сам мог решиться на такую жизнь, на жизнь без исполнения того, что он считал своим призванием…»

Александр Милюков говорил об отсутствии заблуждений и иллюзий у Достоевского: «Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однако ж, считал их только фантазёрами. Настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Говорил, что жизнь в икарийской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги…»

Суворин вторит Милюкову: «В революционные пути он не верил, как не верил и в пути канцелярские; у него был свой путь, спокойный, быть может, медленный, но зато в прочность его он глубоко верил, как глубоко верил в бессмертную душу, как глубоко был проникнут учением Христа в его настоящей, первобытной чистоте. Во время политических преступлений наших он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. «Вы не видели того, что я видел, говорил он, вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».

Варвара Тимофеева пишет о его взглядах, актуальных и поныне: «Достоевский возмущался: «Они там пишут о нашем народе: «дик и невежественен... не чета европейскому...» Да наш народ — святой в сравнении с тамошним! Наш народ ещё никогда не доходил до такого цинизма, как в Италии, например. В Риме, в Неаполе, мне самому на улицах делали гнуснейшие предложения — юноши, почти дети. Отвратительные, противоестественные пороки — и открыто для всех, и это никого не возмущает. А попробовали бы сделать то же у нас! Весь народ осудил бы, потому что для нашего народа тут смертный грех, а там это — в нравах, простая привычка, — и больше ничего. И эту-то «цивилизацию» хотят теперь прививать народу! Да никогда я с этим не соглашусь! До конца моих дней воевать буду с ними, — не уступлю.

— Но ведь не эту именно цивилизацию хотят перенести к нам, Фёдор Михайлович! — не вытерпев, помню, вставила я.

— Да непременно всё ту же самую! — с ожесточением подхватил он. — Потому что другой никакой и нет. Так было всегда и везде. И так будет и у нас, если начнут искусственно пересаживать к нам Европу. И Рим погиб оттого, что начал пересаживать к себе Грецию... Начинается эта пересадка всегда с рабского подражания, с роскоши, с моды, с разных там наук и искусств, а кончается содомским грехом и всеобщим растлением...»

Когда это написано, а? В конце 70-годов ХIX века, когда Достоевский был редактором «Гражданина».

Что ещё добавить? Он был одинок, что, конечно, неудивительно — с такими-то мозгами! Всеволод Соловьёв цитирует Достоевского. «Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй, были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано! Слушайте, когда я вернулся в Петербург, после стольких-то лет, меня многие из прежних приятелей и узнать не захотели, и потом всегда, всю жизнь друзья появлялись вместе с успехом. Уходил успех — и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем всякий раз больно, мучительно... Я узнавал о степени успеха новой моей работы по количеству навещавших меня друзей, по степени их внимания, по числу их визитов. Расчёт никогда не обманывал. О, у людей чутье, тонкое чутье! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха «Преступления и наказания»! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые... а потом и опять все схлынули, два-три человека осталось. Да, два-три человека!..»

Плещеев на первом же литературном собрании в память Достоевского сказал: «Я не знал несчастнее этого человека... Больной, слабый и оттого во сто раз тяжелее всех переносивший каторгу, вечно нуждавшийся в деньгах и как-то особенно остро воспринимавший нужду, а главное — вечно страдавший от критики... Вы и представить себе не можете, как он болезненно переживал каждую недружелюбную строку... И как он страдал! Как он страдал от этого не год, не два, а десятилетия... И до последнего дня...»

При этом многие уверены, что Достоевского изменила каторга. Это не так. Странность и неотмирность в нём были изначально. Александр Савельев, командир роты юнкеров Инженерного училища, свидетельствует, что «он был непохожим на других его товарищей, во всех поступках, наклонностях и привычках, настолько оригинальным и своеобычным, что сначала это казалось странным, ненатуральным и загадочным, возбуждало любопытство и недоумение, но потом начальство и товарищи перестали обращать внимание на эти странности. Фёдор Михайлович вёл себя скромно, строевые обязанности и учебные занятия исполнял безукоризненно, но был очень религиозен, исполняя усердно обязанности православного христианина. После лекций из закона Божия о. Полуэктова Фёдор Михайлович ещё долго беседовал со своим законоучителем. Всё это настолько бросалось в глаза товарищам, что они его прозвали монахом Фотием». Он же характеризует Достоевского как «невозмутимого и спокойного по природе». Григорович говорит то же самое: «Юноша лет семнадцати, среднего роста, плотного сложения, белокурый, с лицом, отличавшимся болезненною бледностью, он уже тогда выказывал черты необщительности, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, искал уединённого места».

Константин Трутовский подтверждает, что «во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Достоевский. Движения его были угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — на нём казалось какими-то веригами. Нравственно он также резко отличался от всех своих более или менее легкомысленных товарищей. Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперёд где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него. Добр и мягок он был всегда, но мало с кем сходился из товарищей».

Также сложен вопрос, когда проявила себя эпилепсия: в детстве, в юности, на каторге или в ссылке. Андрей, младший брат Достоевского, в своих воспоминаниях ничего не говорит о болезни брата, но друг по училищу вспоминает, что «Фёдор Михайлович прожил у меня на квартире несколько дней и в эти дни всякий раз просил меня, что если с ним случится летаргия, чтобы не хоронили его ранее трёх суток. Мысль о летаргии всегда его беспокоила и страшила». Заметим, как и Гоголя. Тогда же началась, по собственному выражению Достоевского, «кондрашка», в которой по симптомам угадывается эпилептическая аура. Авдотья Панаева тоже отметила, что «с первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передёргивались».

Врач Степан Яновский описывает его перед арестом: «Легкие при самом тщательном осмотре и выслушивании оказались совершенно здоровыми, но удары сердца были неравномерны, а пульс был неровный и сжатый, как бывает у женщин и у людей нервного темперамента».

А вот свидетельство самого Достоевского. «Мои нервы расстроены с юности, — говорил он. — Ещё за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений, но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот право — настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся и летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла, ни в пути, ни на каторге в Сибири, и никогда потом я её не испытывал — я вдруг стал бодр, крепок, свеж, спокоен... Но во время каторги со мной случился первый припадок падучей, и с тех пор она меня не покидает. Всё, что было со мною до первого припадка, каждый малейший случай из моей жизни, каждое лицо, мною встреченное, все, что я читал, слышал — я помню до мельчайших подробностей. Всё, что началось после припадка, очень часто забываю, иногда забываю совсем людей, которых знал хорошо, забываю лица. Забываю все, что написал после каторги, когда дописывал «Бесы», должен был перечитать все сначала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц...»

Но Софья Ковалевская, кстати, девчонкой влюбившаяся в Достоевского, рассказывает иначе: «Он говорил, что болезнь началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг совсем неожиданно приехал к нему один его старый товарищ. Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели её всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов. Говорили они о том, что обоим всего было дороже, — о литературе, об искусстве и философии; коснулись и религии. Товарищ был атеист, Достоевский — верующий, оба горячо убеждённые, каждый в своем. «Есть Бог, есть!» — закричал наконец Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался. «И я почувствовал, — рассказывал Фёдор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. И больше ничего не помню...»

Таким образом, можно подытожить, что в лице Достоевского России подлинно был дан пророк и святой.