Крейсер "Ивате" - немного истории

Автор: Алекс НикмарЗдравствуйте! Недавно я писал о бронепалубном крейсере «Варяге»-«Сое». Вроде как вам понравилось, чему я был рад И вот, в продолжение темы РЯВ, сегодня будет немного о его ровеснике - «Ивате» - втором, после российской «Авроры», крейсере-долгожителе, участнике боя с Владивостокским отрядом крейсеров и знаменитого Цусимского сражения. Именно этим – своим боевым долгожитием, крейсер «Ивате» мне оказался и интересен. Очень надеюсь на то, что он также окажется интересен и вам, мои друзья и читатели.

"Ивате", 1905 год (почтовая открытка)

Итак, камараден, знакомьтесь: «Ивате» — японский броненосный крейсер I класса типа «Идзумо», активно участвовавший в русско-японской войне. Был назван в честь вулкана Иватэ, что находится в северо-восточной части острова Хонсю. Четвёртый по счету броненосный крейсер, построенный по кораблестроительной программе 1896 года - так называемой «Программе шесть+шесть» (6 эскадренных броненосцев + шесть броненосных крейсеров).

Но будем всё излагать по порядку.

Во второй половине 1895 года правительство и парламент Японии приняли новую программу кораблестроения, рассчитанную на 10 лет. План включал строительство четырёх броненосных крейсеров и четырёх эскадренных броненосцев, которые нужно было заказать у иностранных фирм, в основном, на британских верфях, поскольку сама Япония не имела на тот момент возможности самостоятельно их построить.

Однако последовавшее сравнение с российской кораблестроительной программой вскоре убедило японцев в том, что кораблей, заказанных по первоначальному плану, им будет недостаточно для противостояния российскому императорскому флоту. Ограниченный бюджет не позволял заказать больше броненосцев, и потому японцы решили заказать больше броненосных крейсеров - шесть вместо первоначальных четырёх. Эти корабли, кстати, были заказаны, за счёт £30 000 000 денежной контрибуции, выплаченной Китаем после его поражения в первой китайско-японской войне. Эти деньги в первую очередь пошли на заказ трёх эскадренных броненосцев и пяти броненосных крейсеров.

В рамках вышесказанного, 16 сентября 1897 года, британская фирма Армстронга получила заказ на очередной крейсер 1-го класса.

Проект нового корабля (а это был головной броненосный крейсер «Изумо», систершип «Ивате») был разработан британским кораблестроителем сэром Филипом Уоттсом.

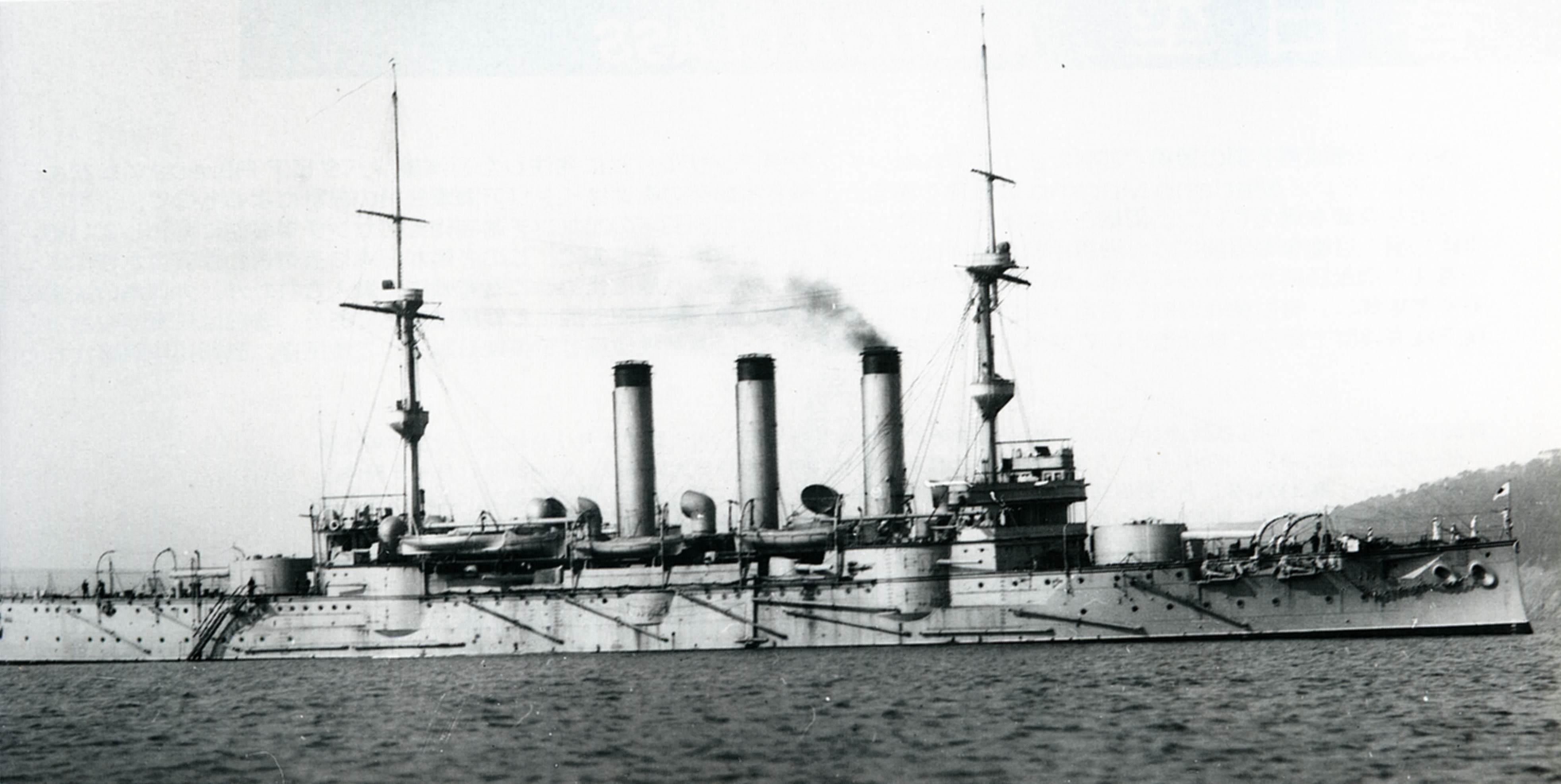

Броненосный крейсер "Идзумо" в 1898 году (головной корабль типа "Идзумо", систершип "Ивате")

Он представлял собой усовершенствованный тип «Асама», с водотрубными котлами вместо огнетрубных и крупповской броней вместо гарвеированной. Самым заметным внешним отличием нового крейсера стало появление третьей дымовой трубы, обусловленное вышеуказанным применением водотрубных котлов Бельвиля. Также, по согласованию с заказчиком, кораблестроители решили убрать носовой торпедный аппарат вместе с его защитой, а весь, сэкономленный на этом и на облегчении главной энергетической установки вес был направлен на увеличение толщины броневой палубы.

Изготовителем «Ивате» стала кораблестроительная фирма Armstrong Whitworth (Эльсвик, Великобритания), именно на её верфи в ноябре 1898 года «Ивате» был заложен, затем, 29 марта 1900 года, он был спущен на воду и 18 марта 1901 года введён в эксплуатацию.

"Ивате" в Плимуте, 1900 год

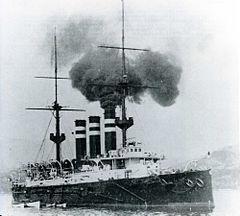

"Ивате", у берегов Японии, 1902 год

"Ивате", 1905 год

Гладкопалубный корпус «Ивате», с небольшой седловатостью верхней палубы и незначительным завалом борта в районе миделя, строился из мягкой судостроительной (сименс-мартеновской) стали, по смешанной системе набора.

Водоизмещение крейсера вышло в 9503 дл. т (нормальное) и 10 305 дл. т (полное).

Размерения корпуса крейсера вышли следующие:

длина: между перпендикулярами - 121,92 м, наибольшая - 132,78 м.

ширина: наибольшая по конструктивной ватерлинии - 20,94 м.

осадка по конструктивной ватерлинии - 7,24 м.

На крейсерах был установлен один полубалансирный руль. Характерной особенностью крейсеров «Идзумо» и «Ивате» стало то, что благодаря срезанному дейдвуду и увеличенной площади пера руля, они имели небольшой радиус циркуляции и отличную управляемость.

Силовая установка «Идзумо» и «Ивате» оснащалась двухвальной энергетической установкой с вертикальными четырёхцилиндровыми паровыми машинами тройного расширения, которые изготовила фирма «Хамфриз, Теннант энд Дайке». Двадцать четыре котла Бельвиля с экономайзерами имели общую нагревательную поверхность 35 350 кв. футов (3284,12 м²) и площадь колосниковых решеток — 1071 кв. футов (99,5 м²). Силовая установка оказалась на 300 т легче, чем на броненосных крейсерах типа «Асама». Проектная мощность ЭУ крейсеров «Идзумо» и «Ивате» при натуральной тяге составила 14 500 л. с. Нормальный запас топлива хранился в угольных ямах, расположенных вдоль бортов на протяжении машинно-котельных отделений. Он равнялся 600 дл. т. И именно с ним рассчитывалась осадка и, соответственно, возвышение главного броневого пояса над ватерлинией. Максимальное количество угля, которое корабль мог принять на борт составляло: для «Идзумо» — 1402 т, для «Иватэ» — 1412 т. При максимальном запасе дальность составляла обоих крейсеров 4900 морских миль на ходу 10 узлов. На крейсерах стояло по три пародинамо суммарной мощностью 144 кВт; скорость вращения валов составляла 500 об/мин.

Главный броневой пояс "Ивате", шириной 2,13 м, простирался по ватерлинии от минус второго шпангоута до форштевня (Для судов шпангоуты нумеруют от носового перпендикуляра к корме. При этом нулевой шпангоут совпадает с носовым перпендикуляром. Шпангоуты, находящиеся перед носовым перпендикуляром, нумеруют числами со знаком минус.). При нормальном водоизмещении, над водой пояс возвышается на 0,8 м. Толщина плит в пределах цитадели составляла 178 мм, в оконечностях 89 мм. В шести футах за кормовым перпендикуляром главный пояс замыкался броневым траверзом такой же толщины (89 мм). Второй 127-мм пояс (шириной 2,13 м) имел длину 53,34 м и замыкалась броневыми траверзами из 127-мм стали, идущими под углом к диаметральной плоскости.

Башни главного калибра: стены 152 мм, крыша 25 мм.

Носовая боевая рубка: стены 356 мм, крыша 25 мм, кормовая соответственно 76 и 25 мм.

Горизонтальная броня: защитная палуба, крыши казематов, башен и боевых рубок изготовлялись из «экстрамягкой» никелевой стали. Вся же броня толщиной менее 5 дюймов (127 мм) осталась, как и прежде, гомогенной сталеникелевой.

На «Идзумо» и «Ивате» немного увеличили (в сравнении с «Асамой») и толщину броневой палубы. Теперь на всём своём протяжение она была 2,5-дюймовой (63,5 мм), как на скосах, так и в горизонтальной части.

Что касается вооружения крейсеров, то в качестве артиллерии главного калибра на них установили по четыре 8-дюймовки длиной в 45 калибров. Они имели принятую в то время в Англии проволочную конструкцию и поршневой затвор. Все крейсера, сошедшие с британских стапелей, имели одинаковые двухорудийные барбетно-башенные артустановки. По вертикали станки обеспечивали орудиям предельные углы наведения от −5 до +15 °. Масса снаряда составляла 113,5 кг, начальная скорость - 782 м\с, дальность стрельбы — 65 кбт.

Остальное вооружение крейсеров первоначально состояло из следующих скорострельных орудий:

14-ти - 152-мм орудий системы Армстронга с длиной ствола в 40 калибров: десять 152-мм орудий размещались в бронированных казематах (6 - на батарейной палубе и 4 - на верхней), остальные были размещены в палубных установках;

12 - 12-фунтовых (76-мм) пушек с длиной ствола в 40 калибров. Они устанавливались так: четыре орудия стояло на батарейной палубе в оконечностях; четыре пушки стояли на крышах двухъярусных казематов, и оставшиеся четыре стояло попарно на крыльях носового и кормового верхних мостиков;

8 - 47-мм пушек Гочкиса (2,5- и 3-фунтовые). Они имели одинаковый калибр, но разную длину ствола (33 или 43 клб). Их них четыре пушки, за коробчатыми щитами, стояли на боевых марсах, остальные - на мостиках.

Конечно же, 152-мм орудия системы Армстронга, как относительно скорострельные, являлись важнейшей составляющей вооружения крейсеров типа «Идзумо». Они монтировались на станках с центральным штырём, обеспечивающих максимальный угол возвышения +20° и снижения -7°. На каждое такое орудие полагалось 150 выстрелов. Теоретическая скорострельность 152-мм орудий системы Армстронга составляла 5-7 выстрелов в минуту, практическая - 4. При угле возвышения 15° дальность стрельбы составляла 10 000 ярдов (9140 м, 49,4 кбт.). При угле возвышения 20° дальность была уже 10 186 м (55 кбт.). Для сравнения: 152-мм патронные пушки французской системы Кане (были приняты в русском флоте на вооружение в 1892 году) при угле возвышения 15° могли стрелять (при массе снаряда 41,5 кг) на расстояние 53 каб.

По теориям, господствующим в то время в военно-морских кругах, для отражения атак миноносцев 12-фунтовые (76-мм) пушки снабдили только бронебойными снарядами. При этом бронебойный снаряд мог считаться таковым только формально, он просто имел более прочный корпус, чем у фугасного снаряда и, из-за этого, меньший по весу разрывной заряд.

На крейсерах насчитывалось четыре 18" (457-мм) подводных бортовых торпедных аппаратов. Боезапас составлял 16 торпед, соответственно - по четыре на аппарат[. 18" торпеда «образца 30» (1897 г.) при длине 5,18 м несла заряд в 220 фунтов (100 кг) шимозы и имела максимальную скорость 28 узлов, на которой могла пройти 6 кбт.

История службы «Ивате» была богата историческими событиями, прежде всего – времён РЯВ 1904-1905 гг., в которой он принимал в качестве флагманского корабля младшего флагмана 2-го боевого отряда 2-й эскадры контр-адмирала Хайяо Симамуры.

Вот наиболее значимые эпизоды этой войны, в которых «Ивате» принимал непосредственное участие:

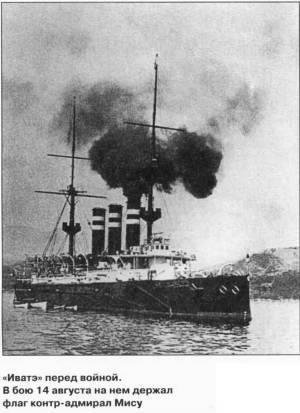

1. участие в крейсерском бою 1 (14) августа 1904 года с Владивостокским отрядом крейсеров ("Россия", "Громобой и "Рюрик", последний в этом бою героически погиб, окружённый и расстрелянный превосходящим противником). В ходе этого боя "Ивате" получил более 10 попаданий (40 убитых, 47 раненых), сильные повреждения и находился в ремонте до 6 (19) августа.

2. участие в Цусимском сражении, в ходе которого он получил 17 попаданий (из них 2x305-мм, 3х203-мм, 2х152-мм, 1х120-мм, 5х75-мм) (15 раненых).

В Первой мировой войне «Ивате» участвовал в качестве флагманского корабля 4-го боевого отряда 2-й эскадры. Дислоцировался в Циндао, затем сопровождал караваны в Индийском океане между Сингапуром и Суэцким каналом.

После ПМВ «Ивате» использовался в качестве учебного, базировался в Йокосуке, совершил несколько походов в Индийский океан и Южную Америку.

Для начала, почти сразу после русско-японской войны углы возвышения орудий главного калибра "Ивате" были изменены на +30°/−5°, что позволило получить максимальную дальность их стрельбы до 18 000 м (97,2 кбт., 19 700 ярдов).

1 сентября 1921 года «Ивате» был переквалифицирован в корабль береговой обороны I класса.

В ноябре 1924 года «Ивате» был включен в состав отряда кораблей, отправленного в Бразилию для участия в празднествах по случаю 100-летия независимости этой страны.

30 мая 1931 года «Ивате» был в очередной раз переквалифицирован в корабль береговой обороны и 1 февраля 1940 года он был зачислен в 12-й отряд 3-й вспомогательной эскадры, в составе которой он и вступил во ВМВ.

Тут надо отметить, что к этому времени корабль уже был основательно стар, что уж тут было говорить об его вооружении. Несомненно, нон требовало скорейшей замены, и вот, 1 июля 1942 года в рамках модернизации «Ивате» был вооружен современными зенитными орудиями и переквалифицирован в крейсер I класса.

С 1943 года крейсер уже использовался в качестве учебного корабля.

Естественно, хоть «Ивате» и прошёл ряд модернизаций, и снова стал крейсером I класса, но с современными американскими и британскими крейсерами, понятное дело, тягаться он уже не мог, поэтому всё, что ему оставалось, так это надеяться на то, что к гавани Куре, где он почти неотлучно находился, подойдёт враг и вот тогда уже… но враг, как известно, так и не подошёл. Вместо этого прилетели бомбардировщики и как на учениях атаковали бомбами всю, стоявшую в Куре эскадру. Досталось и «Ивате». В первый раз (19 марта 1944 года) тремя американскими бомбами, разорвавшимися вблизи его борта, он был основательно повреждён, но остался на плаву. А во второй раз (24 июля 1945 года) он был уже добит окончательно ещё пятью бомбами, также разорвавшимися вблизи борта, в результате чего разошлись швы корпуса и крейсер притонул на мелководье в точке с координатами 34°14′ с. ш. 132°30′ в. д.

"Ивате", район ВМБ Куре

Какое-то время «Ивате» ещё использовался ИЯФ в качестве неподвижной батареи ПВО, и на нём сохранялась какая-то видимость боеспособности, но поднимать его уже никто не собирался - японцам было уже не до этого. 2 сентября 1945 года, как известно, Япония подписала капитуляцию. В результате этого, 30 ноября 1945 года, крейсер «Ивате» был исключён из списков флота, а в 1947 голу поднят и разобран на металлолом в Хариме.

"Изумо", район ВМБ Куре

Что же касается систершипа "Ивате" - японского броненосного крейсера I класса «Идзумо», то вкратце о нём можно сказать следующее: он был спущен на воду в 1899 году. Участвовал в Русско-японской войне. В ходе ВМВ, 8 декабря 1941 года, в Шанхае он принудил к сдаче американскую канонерскую лодку «Уэйк» и потопил британскую канонерскую лодку «Петерел». 1 июля 1942 года он был довооружен зенитной артиллерией, переквалифицирован в крейсер I класса и, так же как и "Ивате", использовался как учебный корабль. 28 июля 1945 года американская авиация совершила авианалет на базу Куре. При этом корабль подвергся ударам двадцати самолетов (два из них были им сбиты). Прямых попаданий он не получил, но близкие подводные разрывы вызвали повреждения швов и затопление, в результате чего корабль потерял остойчивость и лег на левый борт. 20 ноября 1945 «Идзумо» был исключён из списков флота. В 1947 году поднят и разобран на металлолом.

Понятное дело, что мнения японцев никто в то время не спрашивал, и даже если они захотели бы сохранить «Ивате» или "Изумо" (что вообще маловероятно, поскольку он был значительно в большей степени повреждён, чем "Ивате") в качестве корабля-музея, американцы просто-напросто не дали бы им этого сделать. А жаль. «Ивате» и «Аврора» на тот момент были последними крейсерами, участниками первого великого морского сражения эпохи пара, теперь из этих крейсеров остался только «Аврора»…

Ну и напоследок, немного об общей оценке проекта броненосных крейсеров типа «Идзумо».

В океанских рейдерах японские адмиралы не нуждались, а вот быстроходные ударные корабли им были очень полезны, также, как и охотники за русскими броненосными крейсерами — своего рода «истребители истребителей торговли».

Все это и определило концепцию новых японских броненосных крейсеров. Большая дальность плавания — самых важный тактический элемент тогдашних крейсеров — им была не нужна. Поэтому уже «Асама» по сути представляла собой не броненосный крейсер, а скорее быстроходный эскадренный броненосец с облегчённой артиллерией главного калибра и меньшей толщиной брони. Причём на «Идзумо» благодаря внедрению крупповской брони защита приблизилась к защите эскадренных броненосцев конца XIX века. 178-мм пояс из плит, закаленных по способу Крупа, по сопротивляемости снарядам незначительно уступал 229-мм гарвеевской броне японских броненосцев «Сикисимы», «Асахи» и «Хацусэ». Для сравнения: толщина главного пояса из крупповской брони у русских броненосцев типа «Бородино» составляла 194 мм, а у английских типа «Канопус» — всего 152 мм. Доля брони японских броненосных крейсеров тоже была на уровне броненосцев. Она составляла 26,5 — 28% от нормального водоизмещения.

По оценкам современников, японские броненосные крейсера программы «6+6» обладали посредственной мореходностью. Отсутствие полубака вместе с перегруженной броней и вооружением носовой частью делало их чрезвычайно «мокрыми» и затрудняло ведение огня в свежую погоду из носовой башни главного калибра, не говоря уже о казематах нижнего яруса, но при этом лучшими ходовыми качествами на волнении из всей шестерки японских броненосных крейсеров обладали именно крейсера типа «Идзумо».

Японские броненосные крейсера программы 1895—1896 годов, можно назвать этапными кораблями в военно-морской истории. Вместе с остальными крейсерами они являлись быстроходным крылом своих главных сил, что дает некоторый (весьма спорный) повод считать их родоначальниками нового класса боевых кораблей — класса линейных крейсеров, но, естественно, только в отношении ИЯФ (и то – только частично), поскольку первыми крейсерами, которые предназначались прежде всего для эскадренного боя с основными силами неприятеля, а не для океанского рейдерства, были всё же броненосные крейсера типа «Джузеппе Гарибальди».

Надо ещё сказать о том, что некоторые предвоенные прогнозы, взятые во внимание при проектировании и строительстве японских броненосных крейсеров по программе «6+6» не подтвердились. Увеличившиеся дистанции боя повысили значение именно тяжёлых орудий, а 6-дюймовки отошли на второй план. А для состязания с броненосцами 8-дюймовый главной калибр оказался недостаточно эффективным. Уже дальнейшее развитие крейсеров типа «Идзумо» - броненосный крейсер «Цукуба» (по сути представлял собой увеличенный «Идзумо») был построен с четырьмя 12-дюймовыми орудиями ГК вместо 8-дюймовых, но из-за низкой скорости (для своего времени) он уже был аналогом не эскадренного крейсера, а облегчённого эскадренного броненосца, такого как британские «Дунканы» или итальянские броненосцы типа «Реджина Маргерита». Таким образом можно говорить о том, что броненосные крейсера типа «Идзумо» явились предшественниками не столько линейный крейсеров, сколько эскадренных броненосцев 2-го класса - мощных, быстроходных, но всё же второклассных броненосцев

Весьма интересным также представляется и то, что принятая ИЯФ концепция двух самостоятельных ударных соединений из равного числа линкоров и линейных крейсеров, заложенная программой 1895—1896 гг., стала для японского флота основной на последующие десятилетия, даже несмотря на появление нового поколения сверхмощных артиллерийских кораблей — дредноутов.

Все шесть крейсеров были построены очень быстро: пять из них вступили в строй в 1899—1900 гг., последний — «Иватэ» — в марте 1901-го. Лучшими из всей серии оказались «Идзумо» и «Иватэ», наименее удачным — «Адзума». Только последний, который имел определённые нарекания к его проекту и качеству постройки, на момент ввода в строй был слабее наиболее мощного броненосного крейсера другой страны мира («Варезе» типа «Джузеппе Гарибальди»).

После вступления в строй четырёх кораблей типов «Цукуба» и «Ибуки», вооруженных 12-дюймовой артиллерией, боевая ценность броненосных крейсеров типа «Идзумо» резко уменьшилась. С появлением в 1912 году линейного корабля «Кавати» и со спуском на воду 18 мая 1912 года линейного крейсера «Конго» стало ясно, что все шесть броненосных крейсеров программы 1896 года окончательно устарели.

Про недостатки проекта можно сказать следующее. Большая относительная площадь бронирования броненосных крейсеров типа «Идзумо» была достигнута за счёт короткого и низкого корпуса, что, в свою очередь, препятствовало развитию присущей крейсерам того времени скорости (22 — 23 узла) и снижало их мореходность, как океанских кораблей. Как результат этого, не слишком высокая скорость (к тому же с трудом достигавшаяся даже на испытаниях), малый запас угля и невысокий борт крейсеров типа «Идзумо» существенно ограничивали их боевые возможности. Примером проявления этой ограниченности является то, что адмирал Камимура так и не смог догнать формально гораздо более тихоходные российские броненосные крейсера «Россию» и «Громобой»…

На этом об «Идзумо» и «Ивате» у меня всё. Спасибо вам за внимание. Всем мира и добра.