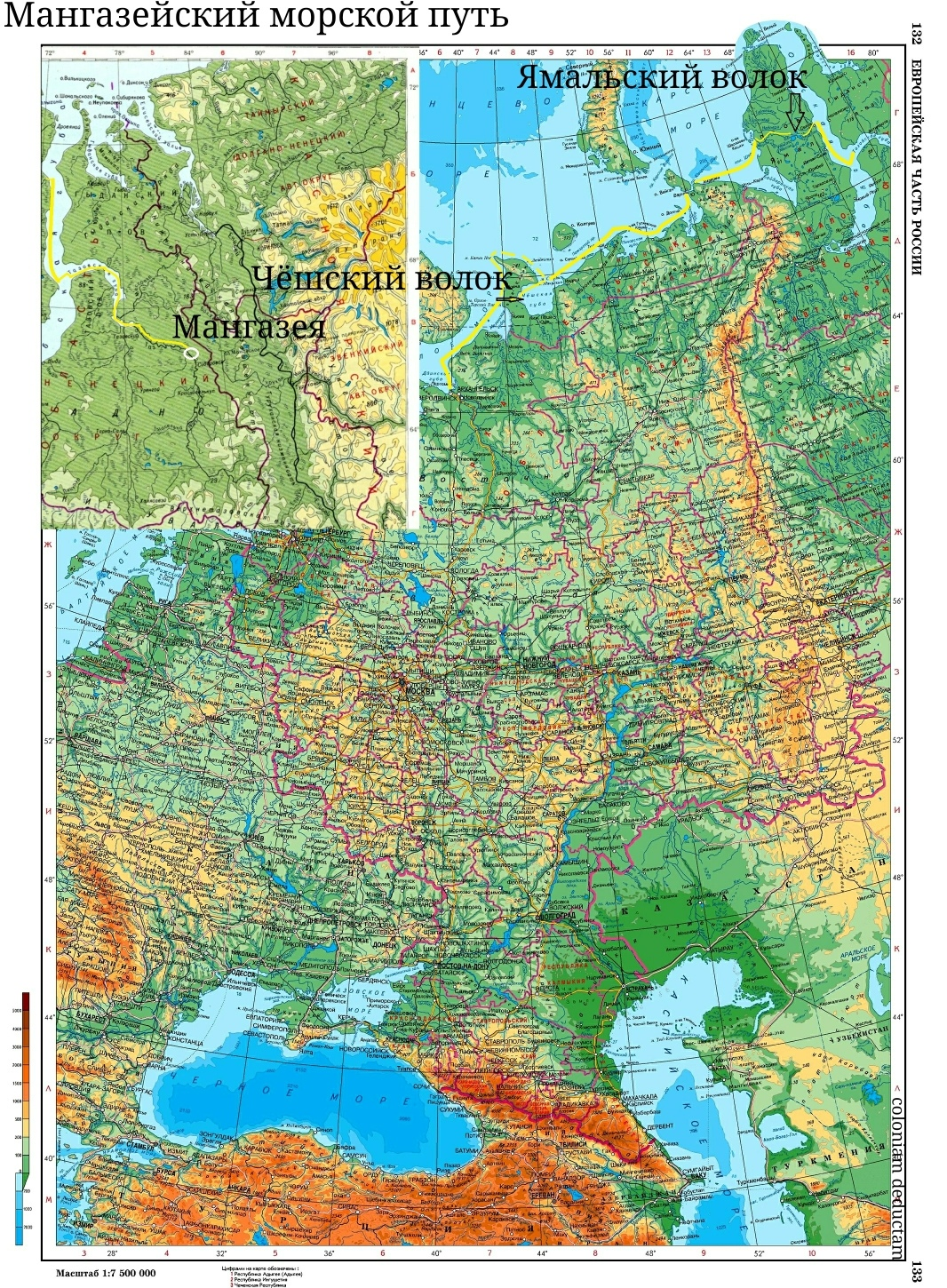

Мангазейский морской путь

Автор: Коруд Ал

В непосредственной связи с Печорским путем находился морской путь, "морем- окияном мимо Пустозерский острог", которым поморские промышленники несомненно уже пользовались в первой половине XVI в. и продолжали ходить до 1620 г., когда он был закрыт для них вследствие запрещения, последовавшего от властей.

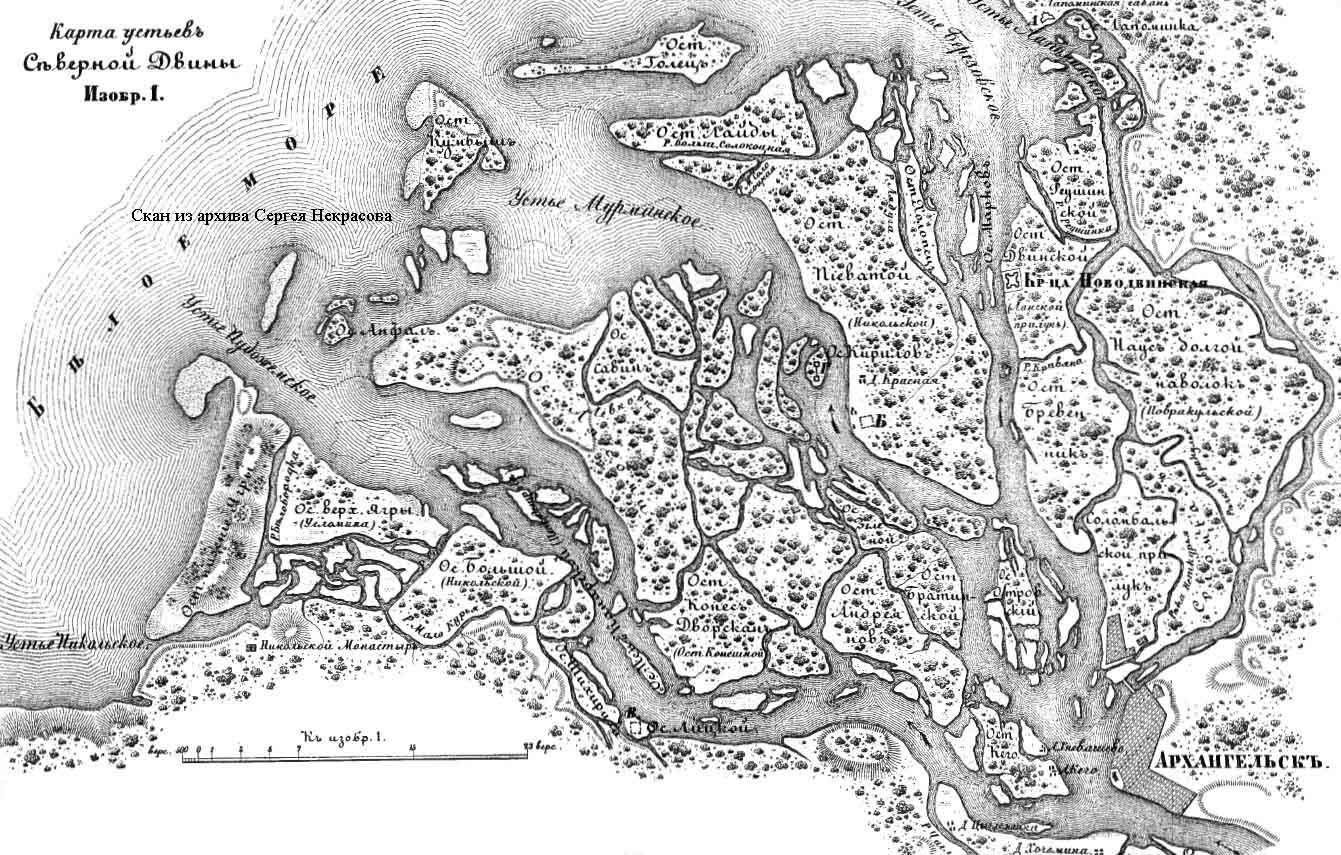

Морской путь шел вдоль побережья Ледовитого океана. Выйдя из устья Двины, плыли "подле берег и через губу ветром с запада на восток...влево море, а вправо земля", объезжали Канин полуостров, и мимо Колгуева шли через Чёсскую губу на Кулуйское устье.

Чёшский волок

Чтоб избегнуть длительного пути вокруг Канина п-ва, пользовались иногда "Чёсским волоком", образуемым реками Чижою, впадающею в Белое море, и Чёшою, впадающею в Мезенскую губу, верховья которых настолько близко подходят друг к другу, что "в большую воду тот волок поимает водою". Даже в позднее время года сухое пространство составляло всего сажен 20 (около 45 метров), через которые кочи промышленников перевозили, "паймуючись" кочевавшие по окрестным тундрам самоеды(ненцы).

Пересекши Чешскую губу, кочи шли до Русского разворота, где он делает резкий поворот к югу , образуя Печорскую губу или "Сухое море", как ее называли в XVII в.

Обогнув Медянский заворот, ограничивающий Печорскую губу с востока, шли "большим же морем-окияном на урочище Югорский шар". В 1594 году голландцы видели на Медянском завороте множество крестов, свидетельствующих о несчастиях с кораблями на этом месте.

Оставляя вправо Варандеевы мели (о-в Варандей), пересекали Королеву (Хайпудырскую губу) и въезжали в Югорский шар (пролив, проезд) : "а тот проезд промеж Вайгача, да промеж берегов, а по берегу лежит грядою камень...а проезд местами глубоко, а местами мелко".

Ямальский волок

Во избежание длительного и опасного объезда Ямала морем, русские мореходы срезали его посредством волока между Мутной рекою, впадающею в Карскую губу, и Зеленой, впадающей в Обскую губу.

Мутная река (Сё-яха), настолько мелкая, что "в грузу кочи не проходят, а дожидаются с моря прибылые воды (прилива)", проплывала по пустынной тундре, поросшей мелким лесом - "ярником", по которой кочевала лишь карачейская самоядь. По ней шли "прибылою водою", "тянулись бечевой" в течении 20 дней "до озер, из коих вышла Мутная река"(оз.Мальто и Нельто). Запасы волокли меж озерцами в "павозках", т.е. в небольших лодках, "а кочи тянут канаты после запасов порозжие". Далее шли сухим волоком (1,5 версты) до оз.Ямбуто. "А носили через волок запасы и павозки волочили и кочи тянули ден с 5". Достигнув оз.Ямбуто пересекали его и входили в вытекавшую из него Зеленую реку. Последняя была "еще меньше Мутныя и мельче".

Из Зеленой реки попадали в Обскую губу и "бежали парусным погодьем" до Заворота день (ныне мыс Каменный). Здесь сворачивали на восток в Тазовскую губу, все время имея в глазах "по обе стороны берег",и въезжали в устье реки Таза, берега которого были известны под именем Мангазеи. Мангазея и была конечным пунктом морских путешествий в XVI и XVII вв.

Морской переезд совершался на "малых кочах", примитивного устройства плоскодонных барках с палубами, вмещавших приблизительно 10 человек и 400 пудов груза (около 6,5 тонн) и ходивших на парусах. Путь был долгий, отправляясь с Двины с Петрова заговения (в конце весны), приходили к устью Мутной реки только на Успеньев день или на Семень день (1 сентября). Следовательно, на одну эту часть пути требовалось до 3 месяцев. Продолжительность пути от Карской губы до Мангазейского города самими промышленниками определялся в 5-6 недель. Всего, таким образом, требовалось в среднем 3-4 месяца времени. В одном случае, например, из печорского устья вышли " о Петрове дни", а в Мангазею пришли перед Покровом.

Продолжительность пути зависела всецело от случайностей погоды : "а коли бог не даст пособных ветров, и тогда все кочи ворочатся в Пустоозеро; а коли захватит на Мутной или на Зеленой реке поздое время, и на тех реках замерзают и животишка свои и запасы мечут на пусте, а сами ходят на лыжах в Березовский уезд"..."ино обходят около льдов парусом и гребью недель шесть".

Морские плавания в Мангазею имели место уже в XVI в. В 1556 году путь "морем вдоль печорского побережья на восток" сделался известнен Стефану Бёрро от русских промышленников, ездившим на моржовые промыслы к устью Печоры и Оби. Несколько позднее Джекинсон из своих странствований по России вывез сведения о Мангазее, почерпнутые из "Сказания о человецех незнаемых".

"Морем и Обью" ходили в конце столетия в Мангазею пинежане и мезенцы, как явствует из их челобитной, поданной в 1600 г.

В 1610 году русские промышленники, которые были на промыслах в Мангазее, сделали очень важное открытие. Двинянин Кондрашка Курочкин устроил экспедицию на кочах с Турухана к устью Енисея. Подождав пока лед не вынесет из устья, они выехали из Енисея в море. Так выяснилось, что Енисей впадает в морскую губу того же Студеного моря, «которым ходят немцы из своих земель к Архангельскому городу, и проезд с моря к енисейскому устью есть..., и большими кораблями из моря в Енисей пройти мочно». Это известие достигло в 1616 году Тобольска, тогдашнего административного центра Сибири, и вызвало здесь переполох. Важность вновь открытого пути не ускользнула от тобольских воевод князя Ивана Семеновича Куракина и Ивана Булыгина. «И мы, холопы твои, — писали они царю, — в Мангазею и в Енисею приходу чаем немецких торговых людей, потому что река Енисея угодна, рыбы в ней много, а живут по ней пашенные татаровя, и зверь по ней дорогой, а им ходить с немецкими товары податно».

Тобольским администраторам новый путь представлялся опасным в двух отношениях: «Мочно... немцам пройти в Мангазею из своих земель, не займуя Архангельского города» «и приехав — бы воинские многие люди сибирским городом какой порухи не учинили». Другое опасение было вызвано страхом убытков для государевой казны: «только поедут (русские люди) большим морем и учнут торговать с немцы и с русскими людьми, утаясь на Югорском Шару, на Тресковой..., на Колгуеве, на Моржевике, на Канина носу, и... государеве казне в пошлине истеря будет». Наконец, морской путь был и в том отношении невыгоден, что, благодаря ему промышленники избегали многочисленных внутренних таможен.

Все эти соображения заставили И.С. Куракина ходатайствовать о полном запрещении русским людям ездить в Мангазею морем. Куракин воспользовался предоставленным правительством полномочием и в 1619 году своею властью запретил ездить из Сибири к Руси и обратно морем, о чем уведомил поморские города. В следующем году это распоряженте было официально утверждено правительством. Жестокое наказание грозило ослушникам: "и тем людем за то их воровство и измену быть кажненным злыми смертьми, и домы их велим разорити до основанья". Из Москвы было предписано поставить на волоке между Мутной и Зеленой рекой "для береженья проходу немецких и торговых людей" острожек, куда посылать из Березова ежегодно служилых людей. Исполненье этого указа встречалось на практике с непреодолимыми препятствиями, так как "для великого дальнего расстояния и свирепости моря"служилые люди не только не могли поставить острог, но не редко не могли дойти даже до волока. Московское правительство не переставало, однако, из года в год посылать о том указы в Тоблольск с требованием посылки служилых людей.

Так великий морской путь был закрыт для предприимчивых поморских мореходов.

С.В.Бахрушин.

С.В.Бахрушин.

Очерки по истории колонизации Сибири XVI и XVII вв. Пути в Сибирь