О способах межзвездных перелетов в научной и не очень фантастике. Часть 2.

Автор: Игорь ВолковПерво-наперво, поздравляю всех с всемирным днем авиации и космонавтики! Думаю, писатели-фантасты, пишущие про космос, так же сопричастны к этому празднику, как и непосредственно работники авиационно-космической отрасли.

В комментариях к прошлому посту Dmikis привел развернутую классификацию подавляющего большинства систем перемещения в пространстве, в которую входят и сверхсветовые способы. Классификация настолько обширна, что интересна сама по себе. Всем, кто глубоко интересуется темой, рекомендую обязательно с ней ознакомиться.

У меня подборка будет чуть скромнее, но надеюсь не менее интересная.

Итак, переходим к FTL (от англ. Faster Than Light). И здесь уже нас ждут сложности с физикой. А именно - со все той же теорией относительности. Строго говоря, движение, а точнее, передачу информации, быстрее скорости света она запрещает. Почему? Тому виной принцип причинности.

Сам по себе он говорит о том, что событие А, являющееся следствием события Б, не может этому событию Б предшествовать. Звучит вполне логично, но вроде как совершенно не про нашу экспедицию. Однако тут вопрос в том, как эту “причинность” определять.

В рамках классической механики и “здравого смысла”, все просто. Событие А предшествует событию Б - значит, событие А произошло в момент времени tА, событие Б - в момент tБ, и tА < tБ или tБ - tА > 0. В рамках теории относительности же время - да, вы угадали, - относительно. Это значит, что оно зависит от выбранной системы отсчета. И на практике этот факт дает нам второе уравнение: c2(tБ - tА)2 - (rБ - rА)2 > 0, где tА, rА - координаты события А в пространстве-времени, tБ, rБ - то же самое для Б, а с - предельная скорость распространения взаимодействий, в нашем случае - скорость света в вакууме. Что оно означает? Что событие А предшествует событию Б, в какой бы системе отсчета мы не сидели и с какой бы скоростью не двигались. Однако если мы движемся быстрее скорости света, этот принцип нарушается. Получается, если мы стоим, то для нас А предшествует Б, а если движемся, то Б предшествует А, что классифицировать можно не иначе как “фигня какая-то”. Отсюда и возникают все проблемы со сверхсветовым движением. Что ж, посмотрим, как с ними справляются авторы НФ?

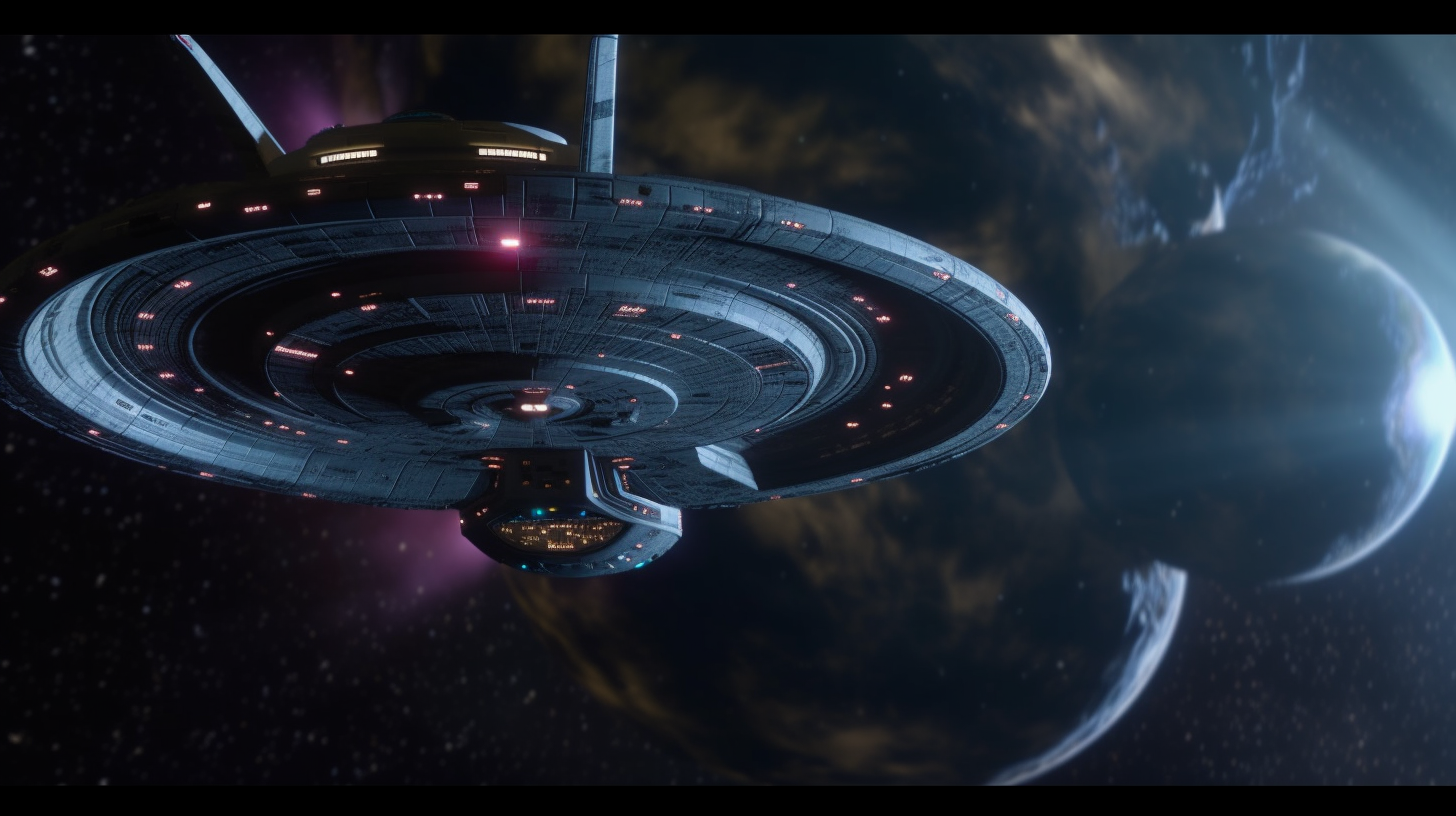

1. Варп-двигатель.

Или лучшее решение проблемы - это ее игнорирование. Как варп-двигатель решает проблему с ОТО? А никак. В целом, это все та же концепция пузыря Алькубьерре (и именно в виде варпа она изначально появилась), но допускающая движение быстрее скорости света.

Самый известный пример - сериал “Звездный путь”. Однако, пожалуй, эта концепция двигателя самая распространенная, и встречается довольно часто. Одним из первых ее использовал еще Айзек Азимов. Также warp-двигатель создает дуальная цивилизация Невара в "Пороге" Лукьяненко, по схожему принципу - аннигилируя пространство перед кораблем и создавая за ним - перемещаются корабли в трилогии "Люди как боги" С. Снегова, можно найти что-то похожее и у других авторов. Хотя, стоит отметить, что на момент своего появления концепция выглядела достаточно интересно и правдоподобно. И это сейчас мы говорим о том, что это, вообще-то, так не работает.

Правдоподобность: весьма посредственная (для современного уровня развития науки).

Удобство: высокое. Можно летать куда угодно сколь угодно быстро - это ли не радость?

Эстетичность: в стартреке было красиво… Но в целом, используется так часто, что уже не удивляет.

2. Гиперпространство.

Концепция заключается в том, что наше трехмерное пространство на самом деле вложено в более многомерное. Тогда, выйдя, например, в четвертое (пространственное, не временное!) измерение, мы можем двигаться там, по четвертой координате. А затем, выйдя снова в наше, родное, окажемся в совсем другом месте. Таким образом, мы вроде как и переместились быстрее скорости света, и в то же время вроде как быстрее нее не двигались.

В среде НФ эта концепция тоже достаточно популярна. Так, например, ее использует Дэн Симмонс в романе “Гиперион”. Ну и снова не обошлось без Айзека Азимова - роман “Звезды как пыль”.

Правдоподобность: спросите у эксперта по теории струн.

Удобство: пожалуй, самый удобный из способов. Для него даже особо разгоняться не надо - к соседней звезде можно буквально пешком сходить. Главное, уметь правильно ходить.

Эстетичность: довольно красиво, хоть и не ново.

3. Эффект Шарнхорста

Весьма интересный способ “обмануть” ОТО. Да, теория утверждает, что движение быстрее скорости света невозможно. Однако же теоретического значения этой скорости - нет. Она измеряется исключительно экспериментально. При этом, она не просто так “скорость света в вакууме” - в разных средах скорость света разная. И тут встает вопрос - а что такое на самом деле вакуум? Нельзя ли вакуумнее? И в целом, можно. Например, существует вакуум Казимира. Он связан с квантовыми эффектами, и если вкратце, то он - вакуумнее, и в теории в нем свет движется быстрее, чем с известной нам “скоростью света”. Хотя на практике еще никто и не проверял.

Использование подобной идеи можно снова найти все в той же книге Лю Цысиня. Хотя это и не совсем “то”, похожая манипуляция со скоростью света имеет место быть.

Правдоподобность: вполне правдоподобно (для современного уровня развития науки).

Удобство: среднее. С одной стороны, можно двигаться быстрее скорости света. С другой стороны - только в определенной среде. То есть, нужно что-то вроде “коридоров”. Либо же корабль сам прокладывает такой коридор, но тогда он не может распространяться быстрее - да, снова, - скорости света.

Эстетичность: весьма элегантный способ обойти теоретические ограничения, поэтому лично я нахожу красивым.

4. Труба Красникова

Продолжаем парад обмана. Труба Красникова - это, в сущности, кротовая нора, только послабее. Вкратце - это такая область искривленного пространства, через которую и двигаться быстрее скорости света можно, и при этом все точки траектории являются времениподобными интервалами (то есть, принцип причинности в ОТО выполняется). Из одного конца трубы наш корабль может почти мгновенно попасть в другой, и при этом если вернется обратно, то попадет в ту же точку во времени, из которой вылетел. Работает это, правда, только если не строить больше одной трубы… Иначе вполне успешно получается машина времени.

Правдоподобность: средняя. Вопрос в количестве.

Удобство: так себе. Надо уникальных материалов подобрать, трубу проложить, еще и всем запретить повторять этот подвиг.

Эстетичность: если понимать, как это устроено, то это снова вполне красивый обход теоретических ограничений.

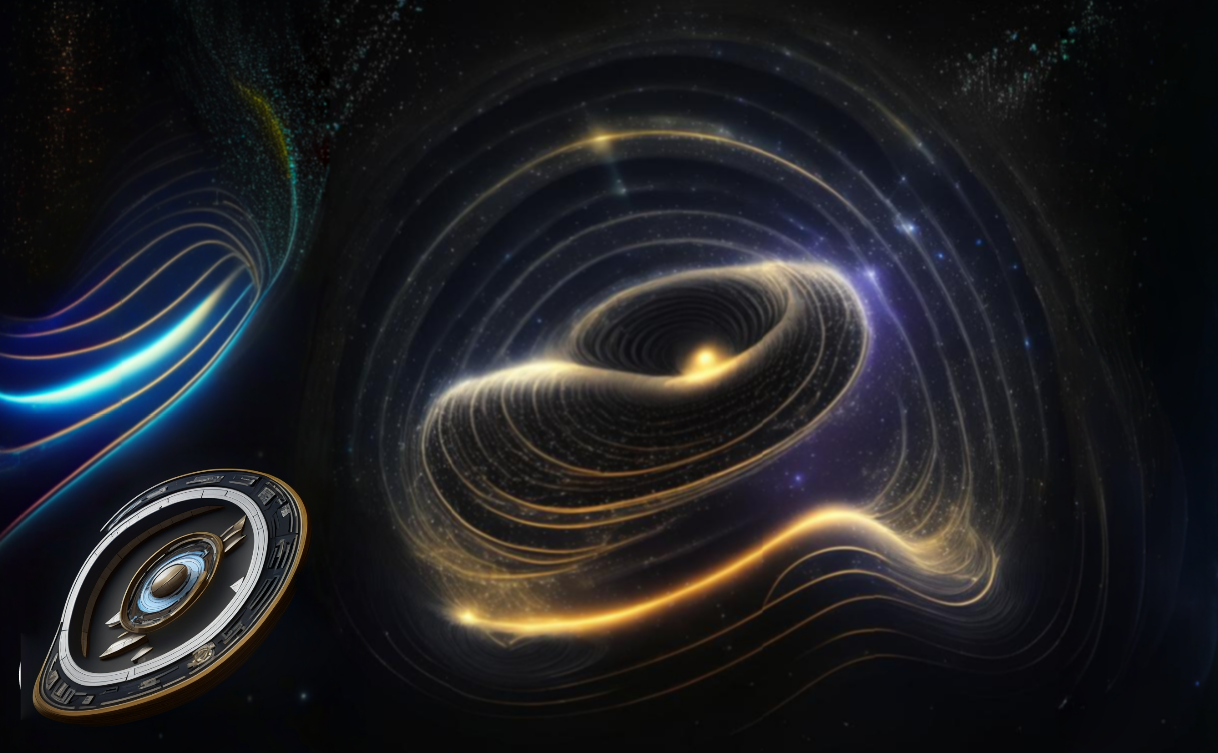

5. Кротовые норы

Собственно, во плоти. В чем суть? Если вы возьмете лист бумаги, отметите на нем две произвольные точки, а затем согнете и склеите лист, соединив эти точки (для надежности можно еще дырку сделать) - то теперь это, вроде как, одна точка. И нарисованный на этом же листе двумерный корабль теперь может путешествовать через нее на другую часть листа.

С нашим трехмерным пространством можно так же. По крайней мере, в теории. Соответственно, хорошо постаравшись и “изогнув” пространство, можно получить в нем область, которая будет напрямую соединять нашу солнечную систему с системой Центавра. Эта область и называется “кротовой норой”, и представляет собой сферу. Остается только толкнуть туда корабль - и готово.

Из недостатков - ну, во-первых, чтобы “гнуть” пространство, надо, чтобы его было где гнуть. Так двумерный лист мы согнуть можем только в трехмерном пространстве - следовательно, трехмерное надо гнуть в четырехмерном. Что отсылает нас к тому же допущению, что и гиперпространственный способ. Хотя в целом, о гравитации мы тоже говорим как об искривлении пространства, поэтому по существу это не такая уж проблема.

Во-вторых, возникает вопрос, а как его гнуть. Как минимум, для этого потребуется ну очень большое количество энергии. Как максимум - еще может понадобиться некая экзотическая материя для заполнения “норы”, чтобы она сама по себе не схлопнулась.

Однако, если все-таки умудриться ее построить - способ вполне рабочий.

Наиболее достоверно кротовая нора показана в фильме “Интерстеллар” Нолана. Не зря Кип Торн им так гордится! В том или ином виде они часто используются в фантастике, причем не только для скачков между звездами, но и для более коротких перемещений, а иногда и для путешествия во времени (Тед Чан “Купец и волшебные врата” - кстати, никаких временных парадоксов). В цикле “Соглашение” Сергея Лукьяненко корабли людей перемещаются через гиперпространство, в которое попадают через кротовую нору. “Звездные врата” - по сути тоже кротовая нора, но менее реалистичная, чем в “Интерселларе”. К этому же типу можно отнести транспортную систему из “Контакта” Сагана.

Итог:

Правдоподобность: зависит от условий эксплуатации. Без специальных технологий такую штуку не построить.

Удобство: почти так же удобно, как и с гиперпространством.

Эстетичность: шарик, болтающийся посреди космоса, через который видно другие звезды - что может быть лучше?

На этом сей небольшой обзор подходит к концу. Ну и напоследок - как и обещал, расскажу о способе, который в своей книге решил использовать лично я.

Он базируется на концепции, немного напоминающей теорию струн тем, кто в ней совершенно не разбирается (мне). Те, кто иногда слышит о событиях из мира физики, наверняка в курсе, что недавно научным сообществом было принято решение объединить электромагнитное и слабое взаимодействие в одно - электрослабое взаимодействие (весьма оригинальный подход к названию, да). Это значит, что в большой науке у нас теперь не четыре вида взаимодействий - гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое - а только три.

Так почему бы не пойти дальше? Представим, что взаимодействие у нас только одно. Каждому уважающему себя взаимодействию просто необходимо собственное поле - дадим поле и нашему. Назовем его g-поле - от англ. generic ("общее"), ну и потому что буква красивая. Это поле охватывает не только три пространственных измерения, но и временное. Проекция g-поля на три пространственных измерения - это и есть электромагнитное поле. И с этого момента на его основе мы можем рисовать собственную физику.

В рамках этой концепции примем, что материя, в своем обычном состоянии, - это комбинация стоячих волн этого самого g-поля. Как из этого сделать двигатель? Очень просто - помимо стоячих волн у нас есть еще и бегущие. Если научимся переводить волну в бегущую и обратно, то сможем свободно перемещаться в пространстве-времени, таким образом “разбираясь” и “собираясь” в любом месте в любое время. То есть, можем собраться в другой точке пространства в тот же момент времени, в который сделали “разборку”. Причем, поскольку перенос энергии делается самой волной, затраты энергии на перемещение могут быть совсем небольшие - только на фазирование волны в начальной и конечной точке. И нам понадобится метрика этого поля в нужной месте, чтобы не ошибиться со сборкой. Управлять процессом поручим мощному компьютеру, лет тридцать для поднятия производительности еще есть. Что там творится в пространстве-времени за четыре световых года, конечно, сказать сложно. Поэтому перемещаться будем на сравнительно небольшие расстояния - порядка миллиона километров. Но делать эти короткие прыжки будем очень быстро - ими же управляет компьютер. Для перемещения на 4 световых года нам нужно прыгнуть на миллион километров примерно 400 миллионов раз. И чтобы долететь за два с половиной месяца, в секунду нужно делать шесть таких прыжков.

Волны g-поля можно использовать и для сверхсветовой связи - здесь волна будет бегущей, чтобы переносить информацию, а фазирование по времени аналогично используемому при перемещении.

Помимо межзвездного, корабль в "Касании пустоты" оснащен термоядерными планетарными двигателями для движения внутри системы и несколькими блоками маневровых, для изменения положения корабля в пространстве и раскрутки. Подробнее про его устройство расскажу в отдельном посте, когда выкладка дойдет до полета. Термоядерные двигатели используются и на межпланетных кораблях для перемещения с постоянным ускорением внутри Солнечной системы.