История торпеды. Часть 1. Предшественники.

Автор: любой господиВ ночь с 27 октября на 28 октября 1864 года паровой баркас под командованием лейтенанта Кушинга, вооруженный шестовой миной, атаковал броненосец южан «Албемарл», который стоял на рейде Плимута в устье реки Роанок. Команде баркаса удалось преодолеть защитный бон из брёвен (просто рассоединив их) и ударить шестовой миной в подводную часть броненосца. Корабль затонул в течение нескольких минут. Баркас тоже погиб — либо от слишком близкого взрыва, либо из-за того, что был затянут водоворотом, образованным тонущим броненосцем.

I. Шестовые мины.

Прообразом шестовой мины являлась «плавучая петарда» Ван Дреббеля. В 1813 г. концепцию боевого применения шестовых мин изложил Роберт Фултон. Но реально шестовые мины впервые создали и начали применять сотрудники «торпедного бюро» коммандера Маури в ходе гражданской войны в США (1861-65 гг).

Разработанная ими шестовая мина представляла собой медный резервуар, содержавший 50 (22,7 кг) либо 150 (68 кг) фунтов пороха, укреплённый на длинном шесте в носовой части гребного или парового катера. При подходе к вражескому кораблю в подводную часть его борта ударяли миной. Удар взрывателя о корпус (или замыкание тока по проводам) вызывал её взрыв.

Эта тактика получила распространение в первую очередь в странах имеющих выход к морю, но не имеющих средств на строительство большого военного флота. Паровые судовые баркасы и даже гребные шлюпки стали вооружать шестовыми минами. На каждом борту укреплялся в вилке деревянный шест длиной 40 футов (12 метров), на конец которого насаживалась шестовая мина, прикрепленная при помощи системы бугелей.

Мина состояла из медного цилиндрического корпуса с зарядом в 40 фунтов пироксилина (16-18 кг), автоматического замыкателя и запального стакана с запальным патроном. Для взрыва мин необходим был удар о поражаемый объект, или же взрыв производился коммутатором.

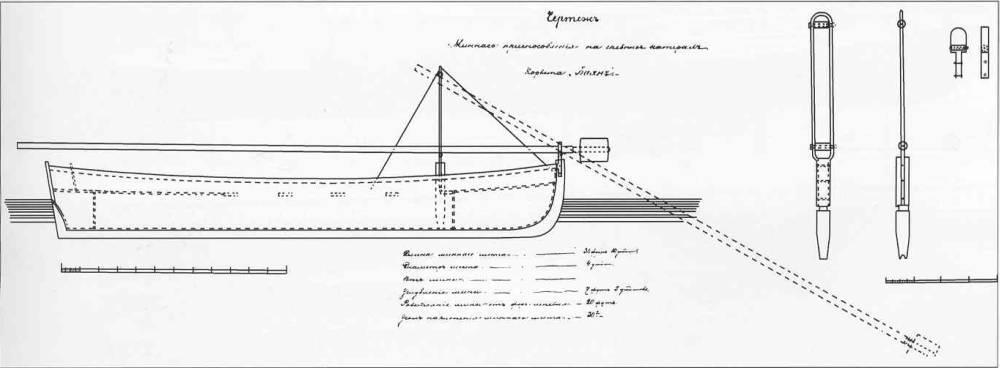

Катеры, выходящие в атаку, должны были заблаговременно выдвинуть при помощи дюймового троса вперед шест и затем спустить мину на глубину. Таким образом, шестовая мина в боевом положении находилась в 18 футах (5,4 метра) от форштевня по горизонту и на глубине 6–8 футов (1,8-2,4 метра). Экипаж подобного парового минного катера состоял из одного офицера, одного старшины (он же рулевой), двух матросов, двух минеров, кочегара и машиниста.

В России к опытам с шестовыми минами приступили в 1862 году, то есть за год до первой минной атаки, на Практической эскадре Балтийского моря Г.И.Бутакова. Кроме того, российские моряки одними из первых оборудовали минные катера, использовав для этой цели снятые с крупных кораблей флота паровые и гребные вельботы, катера и барказы.

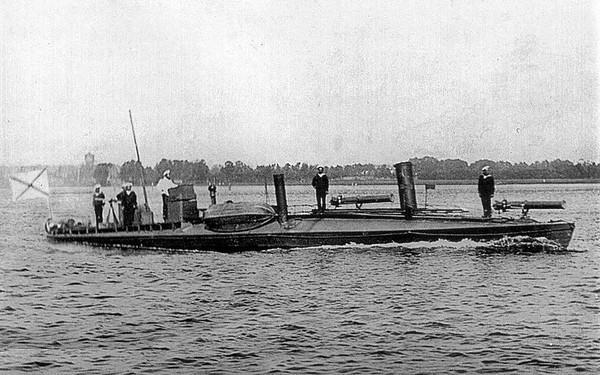

Шестовое минное вооружение гребного катера корвета "Баян".

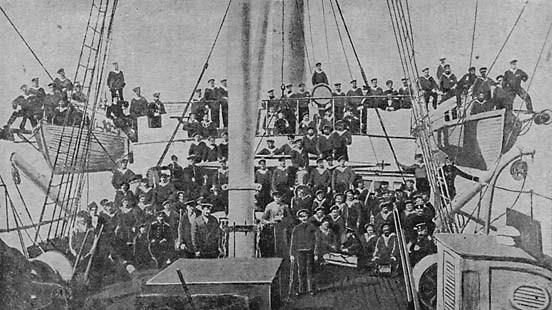

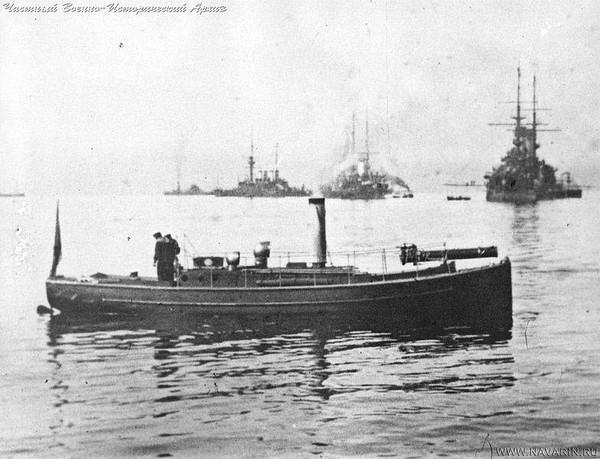

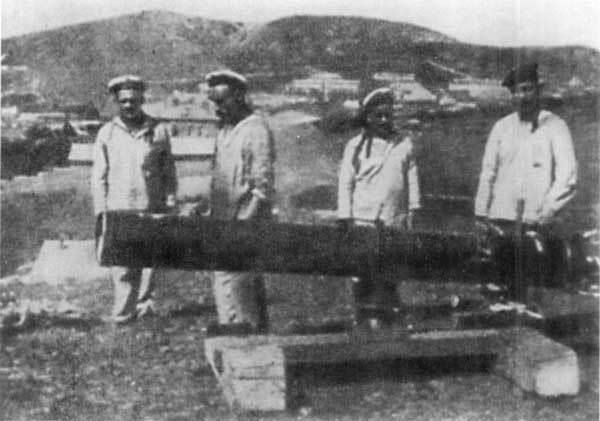

На фото команда парохода "Константин".

Непосредственными предшественникам германских миноносцев были 14 маленьких портовых катеров и буксиров, а также 7 гребных лодок Добровольного морского ополчения (Freiwillige Seewehr), формирование которого король Пруссии одобрил 23 июля 1970 г., после начала войны с Францией.

Кораблики снабдили шестовыми минами в Гамбурге и Бремене для охраны устья Эльбы и Везера.

На вооружении русского флота состояли :

1. МИНА ПОЛКОВНИКА ПЕТРУШЕВСКОГО.

Шестовая. Корабельная. Гальваническая.

Применялась с паровых минных катеров и миноносок. Взрывалась замыкателем электрической цепи от гальванической батареи судна в момент соприкосновения передаточной решетки с корпусом атакуемого корабля. Предназначалась для поражения подводной части надводного корабля противника.

Вес заряда – 57,5 кг. артиллерийского пороха. Вес мины (без шеста) – 182 кг.

Длинна – 2200 мм. Наибольший диаметр – 787 мм. Наименьший диаметр – 343 мм. Наружный диаметр решетки – 1140 мм.

Корпус мины медный. Внутренняя часть вылужена. Состоит из двух частей – сферической и конусообразной.

Вершина конуса срезана. К срезу приклепаны дно мины и медная труба служащая для соединения мины с минным шестом к которой припаяна тонкая медная трубка для проводников, идущих от мины на судно. В конической части мины впаяна горловина, предназначенная для заряжания мины и для вывода проводников, идущих от запалов на судно носитель, для взрыва мины.

В передней сферической части находятся два отверстия – большое для установки автоматического замыкателя с передаточной решеткой и малое – для проверки целостности минного корпуса сжатым воздухом. Решетка предназначена для приема толчка, вызывающего взрыв.

2. ШЕСТОВАЯ МИНА С БУГЕЛЯМИ.

Шестовая. Корабельная. Гальваническая.

Применялась с паровых минных катеров, шлюпок и миноносок. Взрывалась замыкателем электрической цепи от гальванической батареи судна в момент соприкосновения передаточной решетки с корпусом атакуемого корабля или по желанию командира минного катера.

Вес заряда – 24,6 кг. пироксилина. Вес корпуса мины без шеста – 50 кг.

Длина – 1020 мм. Диаметр – 280 мм. Наружный диаметр передаточной решетки – 500 мм.

Корпус мины цилиндрический, медный.

К передней части корпуса на резьбовой штырь навернут латунный бугель с крестовиной, заключенной в кольцо. На задней части корпуса в резьбовую горловину ввернут латунный фланец с выступающим на 30 мм. резьбовым латунным кольцом, образующим горловину. К корпусу приклепаны два медных обруча, заканчивающиеся обоймами (бугелями), в которые с помощью болтов закреплялся деревянный шест диаметром 95 мм., окрашенный в черный цвет.

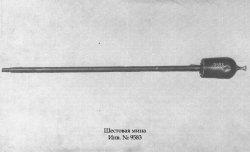

3. ШЕСТОВАЯ МИНА.

Шестовая. Корабельная. Ударно-Накольная.

Применялась с паровых минных катеров, шлюпок и миноносок. Взрывалась контактным способом от ударно-накольного действия. Предназначалась для поражения подводной части корабля противника.

Вес корпуса мины без шеста – 4,5 кг.

Длина шеста – 2000 мм. Длина мины с взрывателем – 500 мм. Наибольший диаметр – 200 мм.

Корпус мины железный, каплеобразной формы. В головной части имеется бронзовый держатель с чекой для взрывателя. В хвостовой части – держатель для крепления шеста, который с помощью 12-ти болтов крепился к корпусу мины. Сосновый шест имел отверстие для чеки.

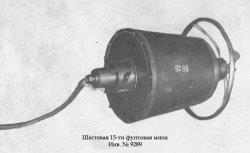

4. 15-ТИ ФУНТОВАЯ ШЕСТОВАЯ МИНА.

Шестовая. Корабельная. Гальваническая.

Применялась с паровых минных катеров, шлюпок и миноносок. Взрывалась замыкателем электрической цепи от гальванической батареи судна в момент соприкосновения корабля противника с передаточной решеткой. Предназначалась для поражения подводной части корабля противника.

Вес корпуса мины без шеста – 4,8 кг. Вес заряда – 6 кг. (15 фунтов) пироксилина.

Наибольшая длинна – 410 мм. Диаметр передней части – 230 мм. Диаметр задней части – 160 мм. Диаметр передаточной решетки – 260 мм.

Корпус мины красно-медный, имеет форму двустороннего усеченного конуса высотой 205 мм. и служит зарядной камерой. На передней части мины смонтирована передаточная решетка. По центру к задней части мины припаян фланец, в который входит запальный стакан (запальное устройство с розеткой, вилкой и бронированной двужильной частью кабеля). К заднему фланцу мины с помощью барашков мог крепится шест.

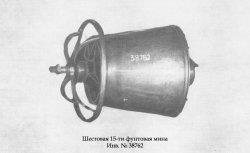

5. 15-ТИ ФУНТОВАЯ ШЕСТОВАЯ МИНА.

Шестовая. Корабельная. Гальваническая.

Применялась с паровых минных катеров, шлюпок и миноносок. Взрывалась замыкателем электрической цепи от гальванической батареи судна в момент соприкосновения корабля противника с передаточной решеткой. Предназначалась для поражения подводной части корабля противника.

Вес корпуса мины без шеста – 6,2 кг. Вес заряда – 6 кг. (15 фунтов) пироксилина.

Наибольшая длинна – 380 мм. Диаметр передней части – 240 мм. Диаметр задней части – 165 мм. Диаметр передаточной решетки – 260 мм.

Корпус мины красно-медный, имеет форму двустороннего усеченного конуса высотой 210 мм. и служит зарядной камерой. На передней части мины смонтирована передаточная решетка. По центру к задней части мины припаян фланец, в который входит запальный стакан. Запальное устройство с розеткой, вилкой и бронированным двужильным кабелем отсутствует. К заднему фланцу мины с помощью барашков мог крепится шест.

6. ШЕСТОВАЯ МИНА.

Шестовая. Корабельная. Гальваническая.

Применялась с паровых минных катеров, шлюпок и миноносок. Взрывалась замыкателем электрической цепи от гальванической батареи судна в момент соприкосновения корабля противника с передаточной решеткой. Предназначалась для поражения подводной части корабля противника. Предназначалась для поражения подводной части корабля противника.

Вес корпуса мины без шеста – 5,6 кг. Вес заряда – 6 кг. (15 фунтов) пироксилина.

Наибольшая длинна – 520 мм. Диаметр цилиндрической части – 112 мм. Диаметр передаточной решетки – 260 мм.

Корпус мины красно-медный, цилиндрический. В головной части корпуса смонтирована передаточная решетка.

На другом конце цилиндра закреплено двумя барашками переходное приспособление для крепления мины к шесту диаметром 70 мм.

7. 8-МИ ФУНТОВАЯ МИНА С БУГЕЛЯМИ.

Шестовая. Корабельная.

Применялась с малых кораблей и катеров. Взрыв происходил при соприкосновении мины с кораблем.

Предназначалась для поражения подводной части корабля противника.

Вес корпуса мины без шеста – 4,2 кг.

Вес заряда – 3,2 кг. (8 фунтов) пироксилина. Наибольшая длинна – 295 мм. Диаметр цилиндрической части – 112 мм.

Корпус мины красно-медный, цилиндрический, оканчивающийся с одной стороны полусферой, а с другой стороны – горловиной для присоединения взрывающего приспособления. К цилиндрической части мины приварены два бугеля для шеста диаметром 90 мм.

Однако серьезная опасность применения шестовой мины для самого атакующего судна наглядно показала необходимость создания подводного оружия, позволяющего поражать противника с рубежа, достаточно удаленного от цели.

II. Буксируемая мина.

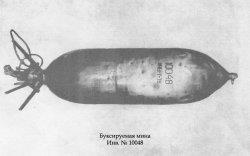

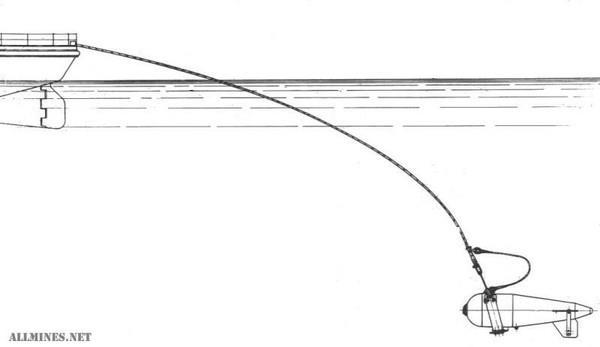

1. БУКСИРУЕМАЯ МИНА

Корабельная. Буксируемая.

Применялась с малых кораблей и катеров. Взрыв происходил при соприкосновении мины с кораблем. Взрывалась при ударе о борт корабля с помощью ударного замыкателя. Предназначалась для поражения подводной части корабля противника. При боевом использовании мины травился буксир и она на ходу буксирующего ее корабля (катера) отводилась от его борта и углублялась от поверхности воды в зависимости от длинны вытравленного буксира.

Наибольшая длинна – 970 мм. Диаметр – 245 мм.

Корпус мины красно-медный цилиндрический с конусообразными окончаниями.

В головной части размещены ударный замыкатель и соединительное крепление для буксирного троса.

2. МИНА-КРЫЛАТКА.

Корабельная. Буксируемая. Гальваническая.

Применялась с минных катеров и миноносок. Взрывалась при ударе о борт корабля или в нужный момент при замыкании электрической гальванической батареи с минного катера. Предназначалась для поражения подводной части корабля противника.

Вес мины с зарядом – 56 кг. Длина – 1000 мм. Ширина – 530 мм. Высота – 500 мм.

Мина-крылатка представляла собой начиненный порохом корпус, к которому прикреплялись специальные крылья-рули, помогавшие удерживать мину в воде на определенной глубине и в стороне от катера. Катер, потравливая буксир до 75 м., подводил мину к борту вражеского корабля стоящего на якоре.

Мина-крылатка состоит из медного корпуса, цилиндрическая часть которого имеет срез под углом 30 градусов.

Сверху она имеет буксировочный рым и деревянные крылья.

Такие мины были разработаны С.О.Макаровым и использовались в Русско-Турецкую войну 1877-1878 гг.

Первое боевое применение состоялось в ночь на 12 августа 1877 года при атаке Турецкого броненосца «Ассари-Шевкет».

Мины-«крылатки» несколько раз применялись в боевых операциях, однако показали себя неудобными в практическом обращении и были в итоге заменены шестовыми минами.

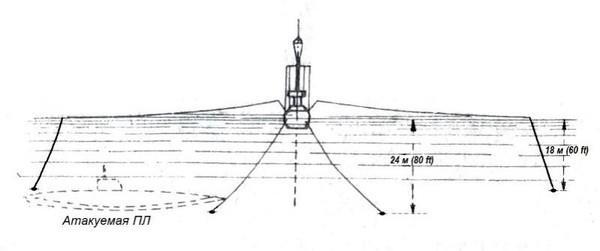

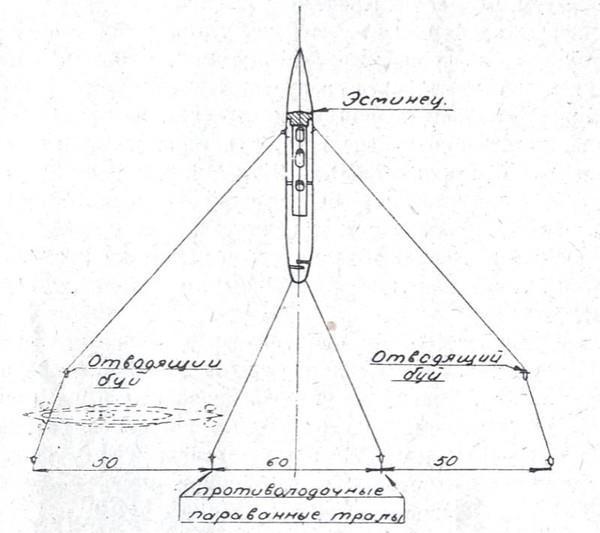

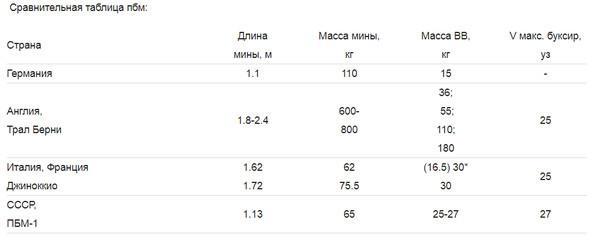

Однако идею не забыли. Первая противолодочная буксируемая мина (пбм) была изобретена в России в 1914 г. – мина Сахновского и Угрюмова. В ходе Пмв и после ее окончания устройство пбм совершенствовалось. В 1939 г. в ЦКБ-36 была разработана противолодочная буксируемая мина ПБМ-1. Мина буксировалась за кормой корабля или катера на стальном тросе. Заданное углубление мины определялось длиной стравленного буксира и могла доходить до 23 м при средней скорости буксировки 16 уз. ПБМ-1 была оснащена контактным взрывателем ИУ, который должен был срабатывать при ударе о встречное препятствие - корпус подводной лодки противника.

Кроме того на основе мины-крылатки был сконструирован противоминный трал.

III. Метательные мины.

Еще в 1854 г. американский изобретатель шведского происхождения Джон Эриксон (John Ericsson; 1803–1889) предложил французскому правительству проект «продолговатой бомбы с разрывным зарядом, воспламеняющимся при ударе в подводную часть неприятельского судна».

Способ ее применения «состоял в устройстве в подводной части судна длинного и узкого цилиндра, снабженного запирающими клапанами в обоих концах. Для заряжания этого цилиндра следовало закрыть внутренний клапан и открыть наружный. Движение снаряду сообщалось с помощью штока и парового цилиндра».

Комиссия морского министерства рассмотрела проект и пришла к выводу, что «употребление этого оружия оказалось бы без сомнения крайне полезным, но только на весьма близких расстояниях». Она также рекомендовала заменить пар сжатым воздухом.

Вообще говоря, идея артиллерийского орудия, в котором для выбрасывания снарядов из ствола вместо пороховых газов используется энергия сжатого воздуха, в XIX веке казалась очень заманчивой. Ведь замена пороха воздухом значительно повышала безопасность корабля от пожаров и взрывов. Кроме того, она устраняла необходимость специальных помещений для хранения пороховых зарядов.

Эта идея обрела материальную основу благодаря двум изобретениям.

Во-первых, в 1859 г. французский инженер Соммелье создал воздушный компрессор высокого давления. Во-вторых, в 1867 г. швед Альфред Нобель изобрел динамит, превосходящий по своей разрушительной силе все известные до того взрывчатые вещества. Однако динамит отличался большой чувствительностью к внешнему воздействию, что не позволяло использовать его в обычных артиллерийских снарядах, так как перегрузки, возникающие в момент залпа, вели к детонации взрывчатки.

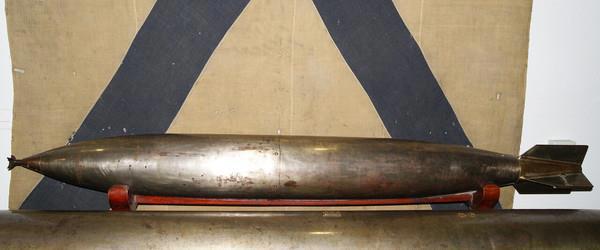

В 70-е годы Эриксон создал несколько модификаций метательных мин. Внешне такая мина походила на торпеду, но внутри ее отсутствовала силовая установка. Мину выстреливали из тонкостенной пушки сжатым воздухом, либо небольшим пороховым зарядом. Пушка существовала в двух вариантах: для надводного применения и подводного.

В 70-90-е гг. XIX века метательные мины Эриксона считали сравнимыми по их боевым возможностям с торпедами Уайтхеда, Хоуэлла и другими. Такими минами вооружали минные катера и миноноски многих флотов мира (например, их получили 105 миноносок русского флота, построенные в 1877-79 гг.).

В русском флоте метательная мина применялась с паровых минных катеров, миноносок. Взрывалась при ударе о цель.

Предназначалась для поражения подводной части корабля противника.

Вес мины в сборе – 67 кг. Вес заряда – 29 кг. пироксилина.

Дальность стрельбы – 46/60 м. Длина – 2340 мм. Наибольший диаметр – 252 мм.

Мина имеет сигарообразную форму.

Состоит из четырех основных частей – ударника, зарядного отделения, кормового отделения и хвостовой части. Зарядное и кормовое отделения изготовлены из стали. Хвостовая часть отлита из меди. К ней припаяны вертикальные и горизонтальные перья, на которые установлены рули глубины, предназначенные для регулирования движения мины в воде. В носовую часть зарядного отделения вставляется зарядный стакан и ввинчивается ударник.

Мина принадлежала к типу инертных, не имеющих собственного двигателя. При выстреле из специального аппарата, под большим давлением, возникающим при сгорании заряда, двигалась к цели, вначале в воздухе, затем в воде, заглублялась на 2,4 – 4,5 м. Имея положительную плавучесть, мина всплывала, приближаясь к подводной части корабля противника, и при ударе о корпус взрывалась.

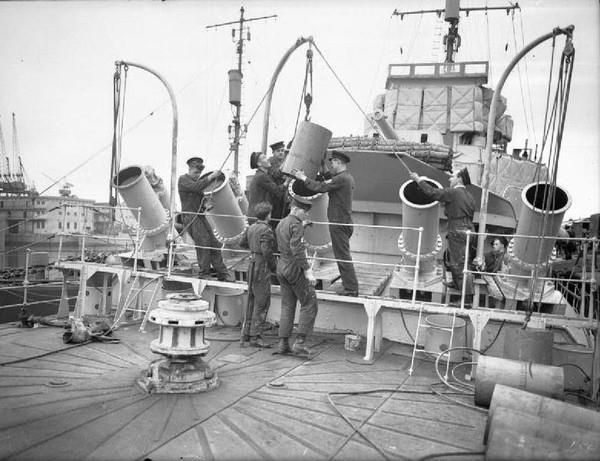

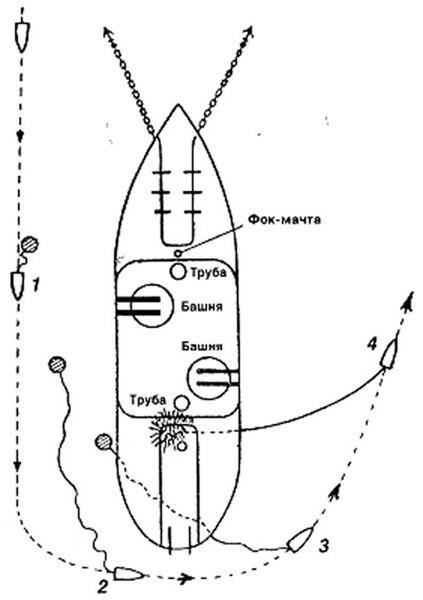

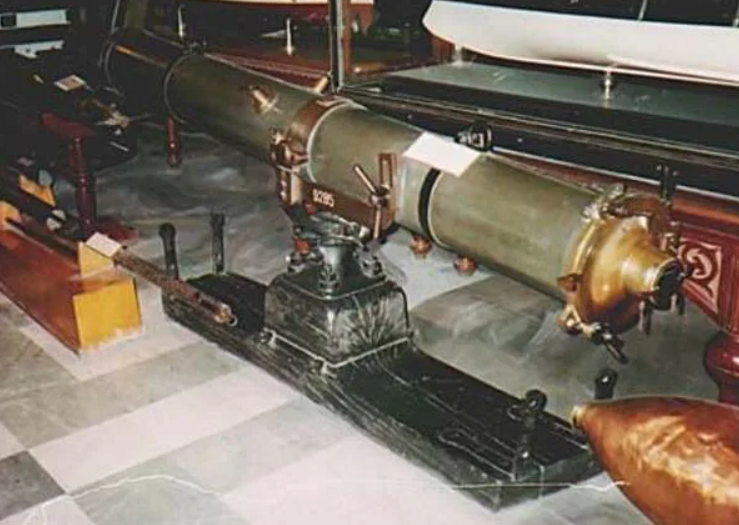

Для стрельбы метательной миной применялся метательный минный аппарат.

Устанавливался на малых надводных кораблях и судах.

Предназначался для стрельбы метательными минами по вражеским кораблям на дальность около 40 м (при этом мина двигалась по инерции в воде)

Вес заряда для выстреливания метательной мины – 315 гр. пороха.

Вес аппарата с платформой – 250 кг. Без платформы – 148 кг. Длинна трубы аппарата – 2655 мм.

Труба аппарата закрывается задней крышкой.

Аппарат имеет механизм горизонтального наведения. Заряд для выстреливания метательной мины состоял из семи пороховых шашек весом около 45 гр. каждая, которые связывались между собой по три в два ряда, седьмая шашка привязывалась сверху в центре и к ней крепился запал.

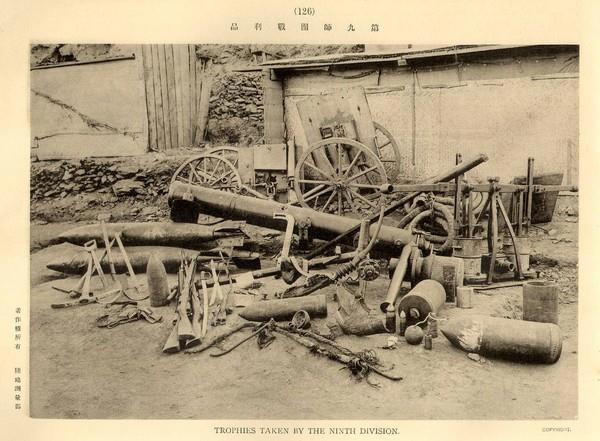

Подобные аппараты применялись в период Русско-Японской войны 1904-1905 гг. во время обороны Порт-Артура для стрельбы по наземным целям. Дальность стрельбы достигала 100 м (по другим источникам до 200 м).

В годы второй мировой метательные мины применили против подводных лодок. Правда противолодочные бомбометы и противолодочные мины к ним внешне отличались от старинных метательных мин, но принцип устройства остался прежним.