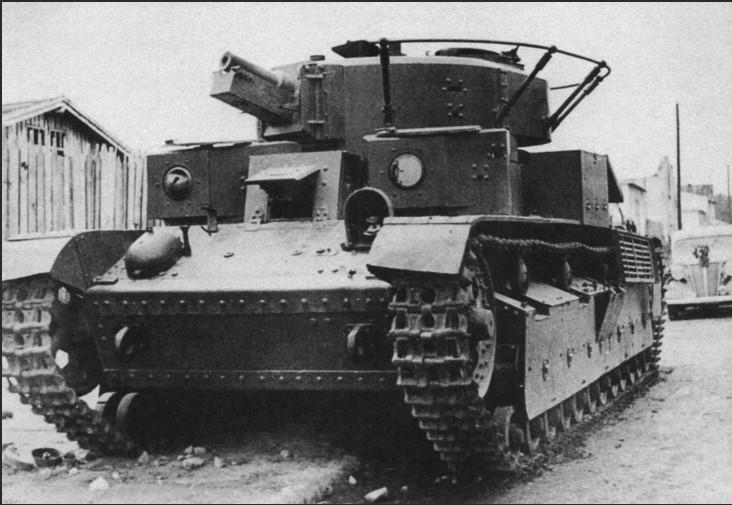

Средний танк Т-28.

Автор: Алексей ДягилевНесмотря на то, что танк Т-34 был принят на вооружение в декабре 1939 года, первые серийные тридцатьчетвёрки поступили в танковые соединения РККА поздней осенью 1940 года, когда танковые дивизии так называемой первой волны формирования мехкорпусов уже во всю создавались, а некоторые были практически сформированы. Какими же танками тогда оснащали танковые полки этих дивизий? Всё зависело от военного округа и существующих танковых бригад и других частей и соединений, на базе которых и создавали танковые дивизии нового типа. Вопрос, - нахрена это делали вместо того, чтобы просто объединить две танковые бригады в одно соединение и добавить туда другие подразделения? Оставлю за скобками и вернусь к средним танкам.

На вооружении тяжёлых танковых бригад РККА находился средний трёхбашенный танк Т-28, который выпускали с 1933 года, о нём я и расскажу в этой статье.

В августе-сентябре 1932 года конструкторы ОКМО под руководством О. Иванова, учитывая результаты испытаний опытного образца и требования военных, коренным образом переработали чертежи танка Т-28. В результате получилась фактически другая машина: была изменена подвеска, конструкция башен и корпуса, переработана трансмиссия, усилено вооружение. Не дожидаясь изготовления опытного образца, в конце октября 1932 года Совет труда и обороны СССР принял решение об организации серийного производства танков Т-28 на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде.

За успешно законченное конструирование танка Т-28 решением Комитета обороны СССР от 14 ноября 1932 года высшая награда СССР — орден Ленина — была вручена начальнику ОКМО Баранову Н. В., техническому руководителю конструкторского бюро ОКМО Иванову О. М., начальнику конструкторского бюро ОКМО Гинзбургу С. А. и бригадиру сборочного цеха ОКМО, руководившему сборкой опытного образца Т-28, Иванову И. И. Кроме того, пять рабочих и мастеров наградили орденами Трудового Красного знамени и восемь человек почётными грамотами ВЦИКа.

Завод «Красный Путиловец» (бывший Путиловский) был выбран для организации серийного производства танков Т-28 — очень сложной по тому времени машины — не случайно. Это было одно из наиболее мощных машиностроительных предприятий Советского Союза, имевшее неплохую производственную базу и богатый опыт изготовления таких изделий, как артиллерийские орудия, тракторы, паровозы, турбины, подъёмные краны и т. п. Кроме того, с осени 1931 года завод серийно производил детали для танков Т-26 — каретку нижней подвески, ведущее колесо, бортовые редукторы, элементы коробки передач. Так что кое-какой опыт у путиловцев имелся.

Серийный выпуск Т-28 по-настоящему разворачивается только в 1934 году, когда программа по танкам составляла 50 штук плюс запасные части к Т-28 на сумму 500 000 рублей.

В первые годы серийного производства — 1933–1935 — Т-28 имели большое количество недостатков, иногда весьма серьёзных. Поэтому вновь выпушенные машины долгое время задерживались военной приёмкой, а в уже сданных танках приходилось устранять дефекты непосредственно в войсках, куда направлялись специальные заводские бригады.

Одновременно с этим предпринимались попытки по модернизации Т-28. Осенью 1935 года в СКБ-2 начались работы по созданию «скоростной машины Т-28». Планировалось улучшить скоростные и манёвренные качества танка за счёт переконструирования бортового редуктора и коробки передач. Ведущим инженером новой машины, получившей индекс Т-28А, был заместитель начальника СКБ-2 А. Ефимов. Первое опробование Т-28А прошло 11 сентября 1935 года. Танк без труда разогнался до скорости 55,8 км/ч! После необходимых доработок в мае 1936 года комиссия под председательством командира 6-й тяжёлой танковой бригады полковника Лизюкова провела испытания «скоростной машины Т-28 «Сталин», заводской № С-910». В своём заключении по результатам испытаний комиссия отмечала: «Скоростная машина Т-28А по своим тактико-техническим и конструктивным свойствам является боевой и для эксплуатации в войсках вполне пригодной. Для прохождения среднепересечённой местности третья передача (46 км/ч при оборотах двигателя 1450 об/мин) должна быть нормальной эксплуатационной, а четвёртая (55,8 км/ч при оборотах двигателя 1450 об/мин) должна быть резервной при движении по фунтовым дорогам и шоссе».

С июня 1936 года скоростные танки Т-28А стали выпускаться серийно и до конца года их изготовили 52 штуки. В ноябре 1936 года на Т-28А с заводским № 1551 установили трансмиссию изменённой конструкции. На испытаниях этот танк показал рекордную скорость — 65 км/ч! Но в связи с готовившимся в 1937 году переходом Кировского завода на производство колёсно-гусеничного танка Т-29, программа по Т-28 была резко сокращена (по сравнению с 1936 годом уменьшена в 2,5 раза). В рамках этого выпуск Т-28А в 1937 году прекратили.

В течение 1937 года были обновлены комплекты чертежей Т-28, заново проведены расчёты ряда агрегатов и узлов. Всё это позволило в 1938 году довести выпуск танков до уровня 1936 года, а также значительно улучшить их качество. Однако к тому времени уже стало ясно, что броня Т-28 не защищает от снарядов орудий противотанковой артиллерии. Поэтому СКБ-2 начало активные работы по проектированию новых толстобронных танков, завершившихся постройкой в 1939 году двух опытных образцов — СМК и КВ.

Выпущенные машины разделяются на несколько серий, которые обличаются вооружением и элементами внешнего вида. Различают машины образца 1933, 1934, 1938 и 1940 гг. Наиболее отличным является последний вариант, получивший коническую основную башню, но таких машин было построено всего 13. После установки экранов на броню обозначение машин менялось на Т-28Э.

Средний танк Т-28.

Технические характеристики среднего танка Т-28.

Боевая масса, т: 25,4;

Экипаж, чел: 6;

Количество выпущенных, шт: 503.

Размеры:

Длина корпуса, мм: 7370;

Ширина, мм: 2870;

Высота, мм: 2625;

Клиренс, мм: 500.

Бронирование:

Тип брони: стальная катаная гомогенная;

Лоб корпуса (верх), мм: 30;

Лоб корпуса (середина), мм: 15;

Лоб корпуса (низ), мм: 30;

Борт корпуса, мм: 20+10 (экран);

Корма корпуса, мм: 18-20;

Днище, мм: 15-18;

Лоб башни, мм: 20;

Маска орудия, мм: 20.

Вооружение:

Пушки: 76,2-мм КТ-28 обр. 1927/32 годов / 76,2-мм Л-10 (с 1939 года);

Боекомплект пушки: 69;

Пулемёты: 4-5 × 7,62-мм ДТ;

Боекомплект: 1200 патронов.

Подвижность:

Двигатель: V-образный 12-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения М-17Т;

Мощность двигателя, л. с: 450;

Скорость по шоссе, км/ч: 42;

Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20-25;

Запас хода по шоссе, км: 180-190;

Запас хода по пересечённой местности, км: 120-140;

Преодолеваемый подъём, град: 37;

Преодолеваемая стенка, м: 1,0;

Преодолеваемый ров, м: 3,5;

Преодолеваемый брод, м: 1,0.

Модификации танка и машин на его базе.

1. Т-28 — опытный образец (1932 г.). Вооружение: 45-мм танковая пушка обр. 1932 г. (установлена 37-мм из-за отсутствия в наявности необходимой) и три пулемета ДТ.

2. Т-28 — первый серийный образец (1933-1934 гг.). Вооружение: 76,2-мм танковая пушка КТ-28 и 4 пулемета ДТ.

3. Т-28 — основной серийный образец (1934-1938 гг.). Вооружение: 76,2-мм танковая пушка и 5 пулеметов ДТ.

4. Т-28 — основной серийный образец (1938-1940 гг.). Вооружение: 76,2-мм танковая пушка Л-10 и 5 пулеметов ДТ.

5. Т-28 — с конической башней (1940 г.). Вооружение: 76,2-мм танковая пушка КТ-28 и 4 пулемета ДТ. Выпущено 13 машин.

6. Т-28 Э — экранированный танк (1939-1940 гг.). Усилена броневая защита лобовой части корпуса и башен за счет установки дополнительных броневых листов.

7. Т-28 — с гидромеханической трансмиссией (1937-1938 гг.). На серийном танке была установлена опытная гидромеханическая трансмиссия. Выпущен опытный образец.

8. Т-28 — с торсионной подвеской (1938 г.). На серийном танке была установлена торсионная подвеска с опорными катками от СМК. Изготовлен опытный образец.

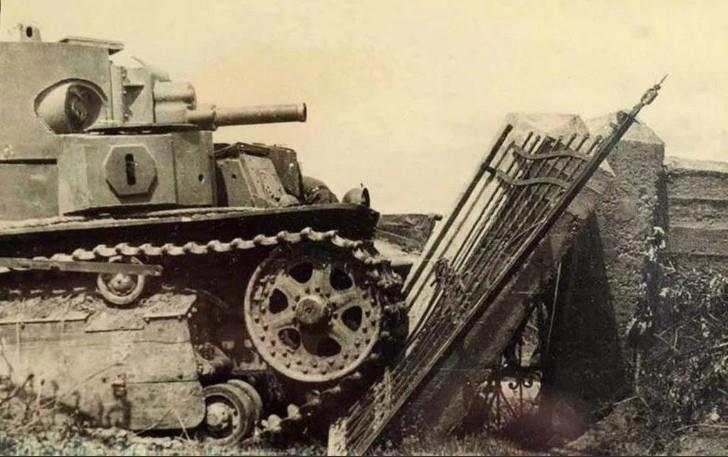

9. Т-28 — танк-тральщик (1939 г.). Серийный танк, оснащенный колейным катковым тралом.

10. ИТ-28 — мостовой танк (1940 г.). Вооружение: два пулемета ДТ. Выпущена небольшая партия машин.

11. Электротральщик — на базе Т-28 (1940 г.). Осуществлял дистанционный подрыв мин при помощи электромагнитного излучения ультравысокочастотного генератора, установленного в танке. Изготовлена опытная установка генератора.

12. 152,4-мм самоходная мортира — на базе шасси танка Т-28 (1932 г.). Опытная самоходная установка. Вооружение: 152,4-мм мортира обр. 1931 г. и два пулемета ДТ.

13. 152,4-мм самоходная береговая пушка — на базе шасси танка Т-28 (1933 г.). Опытная самоходная установка. Вооружение: 152,4-мм морская пушка Б-10.

14. Т-29-4, Т-29-5, Т-29 — опытные колесно-гусеничные танки (1934 г.). Созданы на основе использования узлов и агрегатов танка Т-28 по аналогичной компоновочной схеме. Вооружение: 76,2-мм танковая пушка КТ-28 (ПС-3 или Л-10) и 4 пулемета ДТ. Выпущено несколько опытных образцов.

15. СУ-8 — опытная самоходная установка на базе шасси танка Т-28 (1935 г.). Вооружение: 76,2-мм зенитная пушка обр. 1931 г. и пулемет.

16. СУ-14, СУ-14-1 — самоходные артиллерийские установки (1935, 1936 гг.). Созданы на основе использования узлов и агрегатов танков Т-28 и Т-35. Вооружение: 203-мм гаубица Б-4 обр. 1931 г. или 152,4-мм морская пушка Б-10.

17. МБВ — моторный броневой вагон (1936-1937 гг.). Создан на основе использования узлов, агрегатов и орудийных башен танка Т-28 и Т-35. Вооружение: три 76,2-мм танковые пушки КТ-28 (или Л-11, которые в период войны были заменены на Ф-34), 8 пулеметов ДТ и 4 пулемета «максим». Выпущено 2 образца.

18. СУ-14Бр2, СУ-14-2 — самоходные артиллерийские установки с бронированным боевым отделением (1939 г.). Созданы на базе СУ-14 и СУ-14-1. Вооружение: 152,4-мм пушка обр. 1935 г. Забронировано 2 машины.

А теперь немного об устройстве танка, компоновка у него отличается от классической, так что это может быть интересно.

Корпус танка.

За всё время серийного производства танки Т-28 имели корпуса двух типов: сварные (из гомогенной брони) и клёпано-сварные (из цементованной брони). С начала серийного производства и до конца 1936 года корпуса были сварными, с конца 1936-го до начала 1938 года в производство пошли клёпано-сварные корпуса. В течение 1938 года выпускались танки с корпусами обоих типов, а все машины изготовления 1939–1940 годов имели клёпано-сварные корпуса.

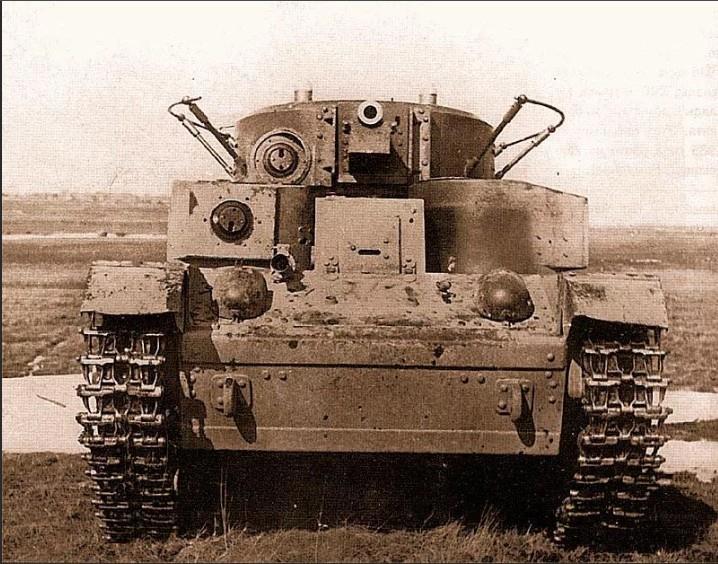

Корпус представлял собой коробку, собранную из катаных броневых листов. Для увеличения жёсткости стыки верхнего переднего наклонного, лобового вертикального и переднего листа днища прикрывались дополнительными угольниками. Сверху к переднему наклонному листу приваривались стенки верхней части кабины механики-водителя. Спереди кабина закрывалась дверкой с откидным щитком. Щиток имел смотровую щель, прикрытую триплексом. Сверху кабина закрывалась люком, служащим для посадки механика-водителя. Следует отметить, что в ходе советско-финляндской войны на части танков Т-28 дверка кабины механика-водителя усиливалась броневым листом толщиной 20 мм, а также устанавливалось ограждение, предохраняющее дверку от заклинивания осколками при обстреле.

Снаружи корпуса по обоим бортам напротив боевого отделения крепились ящики для приборов дымопуска. Эти ящики также были различными на танках разных годов выпуска.

В днище корпуса имелось восемь лючков для доступа к различным агрегатам, слива бензина и масла, а в выступающих по бортам частям днища — 12 отверстий для прохода и крепления амортизаторов подвески.

На крыше моторного отделения имелся люк с колпаком воздухозаборника посередине. Справа и слева от люка расположены жалюзи для доступа охлаждающего воздуха к радиаторам. За моторным отделением на крыше корпуса устанавливался глушитель.

Над отделением трансмиссии в съёмном наклонном броневом листе имелось круглое отверстие диффузора вентилятора. Сверху вентилятор закрывался броневым колпаком с жалюзи.

Боевое отделение отгорожено от моторного перегородкой с люком для доступа к двигателю. В бортах корпуса имелось два круглых отверстия для доступа к приборам дымопуска.

Исторических фотографий Т-28 катастрофически мало, поэтому приходится пользоваться картинками.

Башни танка.

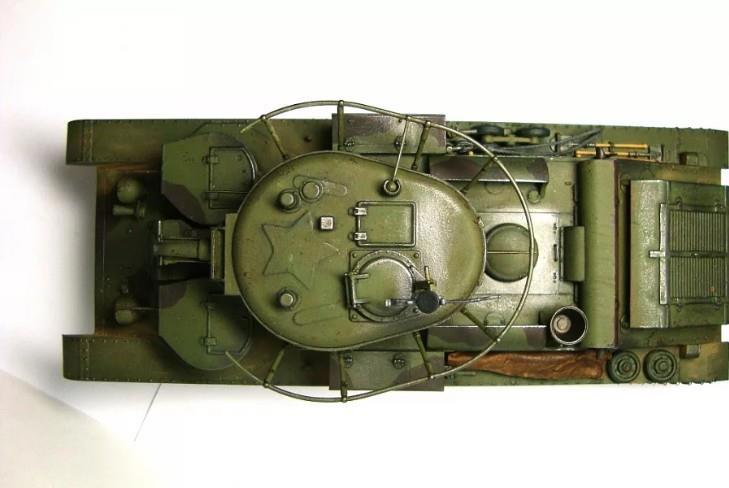

Главные башни, как и корпус танка, выпускались двух типов — сварные и клёпано-сварные. В задней стенке кормовой ниши имелась вертикальная щель для бугельной установки пулемёта. С 1936 года вместо неё ввели стандартную шаровую пулемётную установку. Кроме того, внутри башни на стенке кормовой ниши размещалась радиостанция. Первоначально в крыше башни имелся один большой прямоугольный люк, заменённый в 1936 году двумя круглым, с установкой под зенитную пулемётную турель, и прямоугольным. В передней части крыши башни имелись два отверстия для установки закрытых броневыми колпаками перископических приборов, в середине — рёбра жёсткости в виде выштамповок в форме звезды и двух полос с закруглёнными краями, а в задней части справа — отверстие для вывода провода к антенне. На правой и левой стенках башни располагались отверстия для стрельбы из личного оружия и смотровые щели с триплексами.

Главная башня оснащалась подвесным полом, приподнятым над днищем корпуса и закреплённым четырьмя кронштейнами к погону башни. Стойки сидений командира и наводчика имели снизу барабанные укладки для 12 снарядов (по 6 штук каждая). Между сиденьями находилась стойка для 8 снарядов. Откидное сиденье радиста (он же заряжающий) крепилось шарнирно на задней стойке пола.

Обе малые башни одинаковы по своему устройству и различались между собой только расположением смотровых щелей.

Небезынтересно привести «Расчёт боевого экипажа танка Т-28» по состоянию на январь 1936 года:

«Командир танка (лейтенант) — помешается в главной башне № 1 справа от орудия у перископа. Ведёт огонь из ДТ, заряжает при помощи радиста орудие, командует танком.

Техник танковый младший (воентехник 2 ранга) — помещается в передней части танка в отделении управления. Непосредственно управляет движением танка, отвечает за его техническое состояние. Вне боя руководит подготовкой механиков-водителей и моториста.

Механик-водитель (старшина) — помешается в башне № 2, ведёт огонь из пулемёта, обеспечивает уход за мотором.

Командир артиллерийской башни (младший командир взвода) — помешается в башне № 1 слева, ведёт огонь из 76-мм орудия. Отвечает за состояние вооружения танка. Вне боя руководит подготовкой пулемётчиков.

Командир пулемётной башни № 3 (отделенный командир) — помешается в башне № 3, ведёт огонь из пулемёта. Обеспечивает уход за ходовой частью танка.

Радиотелеграфист (отделенный командир) — помещается в башне № 1, обслуживает радиостанцию, в бою помогает заряжать орудие.

Механик-водитель младший (младший командир вывода) — находится вне танка. Обеспечивает постоянный уход, чистку и смазку трансмиссии и ходовой части в предбоевой обстановке и после боя.

Моторист (младший технический состав) — находится вне танка. Обеспечивает постоянный уход за мотором, его чистку и смазку».

Вооружение.

Первоначально танки Т-28 вооружались 76,2-мм танковой пушкой КТ-28 («Кировская танковая») образца 1927/1932 годов с длиной ствола в 16,5 калибров. В ней использовалась качающаяся часть 76,2-мм полковой пушки образца 1927 с укороченной с 1000 до 500 мм длиной отката, увеличенным с 3,6 до 4,8 л количеством жидкости в накатнике и утолщёнными стенками салазок с 5 до 8 мм. Кроме того, был введён новый подъёмный механизм, ножной спуск и новые прицельные приспособления. В боекомплекте пушки КТ-28 имелись осколочно-фугасные снаряды и шрапнель.

Пушка устанавливалась в маске и имела телескопический и перископический прицелы — ТОП образца 1930 года и ПТ-1 образца 1932 года. ТОП располагался слева от пушки, а ПТ-1 — на крыше башни с левой стороны и соединялся с пушкой специальным приводом. Кроме того, с правой стороны в крыше башни, симметрично с перископическим прицелом, размещалась командирская панорама ПТК. Справа от пушки в шаровом яблоке устанавливался пулемёт ДТ, ещё один такой же пулемёт располагался в нише башни.

Малые башни вооружались одним пулемётом ДТ и имели угол обстрела по горизонту 165 градусов.

Боекомплект танка Т-28 составлял 69 снарядов для орудия и 126 пулемётных магазинов (7958 патронов).

Следует отметить, что пушка КТ рассматривалась «как временная мера для вооружения танков Т-28, вплоть до отработки специальной 76-мм танковой пушки ПС-3». Последняя разрабатывалась в артиллерийском КБ завода «Большевик» под руководством П. Сячентова. Однако к концу 1936 года ПС-3 так и не была доведена «до ума», а после ареста «врага народа» Сячентова работы по этой артсистеме свернули.

Параллельно с разработкой ПС-3 артиллерийское КБ Кировского завода под руководством Маханова спроектировало танковую пушку Л-10 с длиной ствола в 26 калибров. При испытании в конце 1936 — начале 1937 года опытный образец Л-10 показал неплохие результаты: бронебойный снаряд на дистанции 1000 м пробил 50 мм броневую плиту, стоящую под углом в 30 градусов. Однако в ходе дальнейших испытаний в конструкции артсистемы выявился целый ряд недостатков, потребовавших доработки конструкции, продлившейся целый год. Тем не менее, все недостатки устранить не удалось, хотя в апреле 1938 года пушка Л-10 принимается на вооружение, а с конца того же года её стали устанавливать в танки Т-28. Всего с 1937-го по 1940-й год изготовили 330 орудий Л-10, и ещё 17 — в начале 1940-го «для восполнения потерь в ходе боевых действии на финском фронте».

Двигатель и трансмиссия.

На всех танках Т-28 устанавливался 12-цилиндровый карбюраторный авиационный двигатель М-17 с эксплуатационной мощностью 450 л.с. при 1400 об/мин. Два бензобака ёмкостью 330 л каждый располагались вдоль бортов в трансмиссионном отделении. Подача топлива осуществлялась при помощи бензопомпы. Карбюраторов — два, типа КД-1 (по одному на каждую группу цилиндров). Охлаждение двигателя водяное, ёмкость радиаторов 100 л.

На машинах выпуска 1933–1935 годов бензин, вытекающий из карбюраторов, скапливался на днище танка, вследствие чего часто возникали пожары. Для предотвращения этого сконструировали специальные карманы, установленные на нижней части картера двигателя. Бензин стекал в эти карманы, скапливался в них и по специальной трубке отводился наружу за борт танка.

Трансмиссия состояла из главного фрикциона сухого трения, пятискоростной коробки перемены передач с блокировочным устройством, предотвращающим переключение передач при невыключенном главном фрикционе, многодисковых сухих бортовых фрикционов, двухрядных бортовых передач и ленточных тормозов.

Ходовая часть.

Нижняя подвеска (применительно к одному борту) состояла из двух тележек, подвешенных к корпусу танка в двух точках. Каждая тележка состояла трёх кареток, связанных между собой рычагами, а каждая каретка — из двух пар катков, соединённых попарно балансирами. Все каретки подвески подрессоривались цилиндрическими спиральными пружинами. Такой тип подвески — применение рычагов, пружин и балансиров — обеспечивал танку мягкое подрессоривание, хорошую устойчивость от продольных колебаний и исключал тряску при движении на больших скоростях. На Т-28 встречались опорные катки трёх типов: с резиновыми бандажами двух типов (ранние и поздние, введённые в 1936 году), а также цельнометаллические, без резиновых бандажей; последние устанавливались на наиболее нагруженных четвёртой и пятой каретках с 1936 года.

Поддерживающие катки — по четыре с каждого борта, двойные, с резиновыми бандажами.

Ведущие колёса цевочного зацепления встречались двух типов: обычные и усиленные, с дополнительными рёбрами жёсткости.

Направляющие колёса литые, со стальным штампованным ободом и резиновым бандажом. Натяжное приспособление — винтовое.

В ходе производства многие детали подвески — направляющие шпонки свечей, крепление проушин, упоры стаканов свечей, опоры коромысел, материал стаканов свечей, пружины подвески, кронштейны («скворечницы»), коромысла — претерпели ряд существенных изменений, направленных на увеличение прочности и надёжности механизмов ходовой части.

Первоначально танки Т-28 оснащались литыми траками из хромоникелевой стали, которые поставлял ленинградский завод «Большевик». Однако эти траки оказались непрочными и часто лопались, главным образом в двух местах — у основания клыка и на крайней перемычке. Несмотря на постоянно вносимые в конструкцию траков изменения, их надёжность оставалась довольно низкой, срок службы составлял не более 1000 километров. В 1936 году, во время работ по созданию скоростного танка, окончательно стало ясно, что литые траки совершенно для этого не годятся. Поэтому конструкторы СКБ-2 разработали штампованный трак, введённый в серийное производство в 1937 году. Этот трак обеспечил пробег машины от 1500 до 2000 километров.

Электрооборудование.

На машинах первой партии устанавливалось импортное электрооборудование напряжением 12 В, но к концу 1934 года перешли на отечественное напряжением 24 В.

В 1933–1935 годах монтаж электрооборудования на Т-28 производила бригада электриков военно-морского флота (около 80 человек), состоящая из квалифицированных электромонтёров-монтажников. Впоследствии под руководством инженера М. Дроздова на Кировском заводе создали свою бригаду электромонтажников, которая благодаря ряду нововведений вела установку электрооборудования в танки в три раза быстрее.

Фары прикрыты броневыми колпаками.

Средства связи.

С конца 1933 года на Т-28 монтировались радиостанции 71-ТК-1 с дальностью действия 18–20 км, с 1935 года перешли на радиостанцию 71-ТК-2 с дальностью 40–60 км.

Однако эта радиостанция была плохо рассчитана, её детали были перегружены и вследствие этого станция сильно перегревалась. Поэтому с 1936 года перешли на установку радиостанций 71-ТК-3 с дальностью действия до 25 км.

На машинах выпуска 1933–1935 годов из-за плохой экранировки электрооборудования возникало множество радиопомех. Для устранения этого дефекта инженеры НИИ связи РККА Ветров и Петухов разработали рациональную блокировку электросхемы с помощью конденсаторов, что позволило значительно снизить уровень радиопомех.

Сначала танки оборудовались поручневой антенной, размещённой на главной башне. В 1939 году на Т-28 стали устанавливать штыревую антенну.

Для внутренней связи танки оборудовались танковым переговорным устройством ТПУ-6 на шесть человек.

Поручневая антенна на башне командирского танка.

Специальное оборудование.

Оно включало в себя противопожарное оборудование, состоящее из огнетушителя, установленного под правым радиатором и приводимого в действие специальной кнопкой с места водителя, и двух ручных огнетушителей.

Кроме того, танк оборудовался двумя приборами дымопуска ТДП-3, установленными на бортах в специальных броневых ящиках.

Размещение ЗИП.

Снаружи к корпусу танка крепился возимый ЗИП, состоящий из двух домкратов (встречались двух типов — раннего и позднего), двух ломов, топора, двуручной пилы, двух лопат, стального бруска для снятия катков, буксирных тросов, брезента, запасной каретки нижней подвески и запасных опорных катков. На танках разных годов выпуска ЗИП размещался по-разному.