История спички. Спичка на военной службе.

Автор: любой господиИстория спички.

Некое подобие спичек было изобретено в средневековом Китае. Это были тонкие щепочки с кончиками, пропитанными обыкновенной чистой серой. Зажигались они не путём чирканья, а путём соприкосновения с тлеющим трутом, и служили для облегчения процесса разжигания огня с помощью трута и огнива. Эти «прото-спички» упоминаются в китайских текстах XIII—XIV веков. К XV веку эта новинка дошла до Европы, но повсеместного распространения не получила. Подобные серные палочки стали использоваться в Европе только к XVII—XVIII векам, до тех пор, пока развитие химии не позволило их усовершенствовать.

История изобретений и открытий в химии в конце 18 — начале 19 века приведшая к изобретению различного типа спичек, достаточно запутана. Международного патентного права тогда ещё не существовало, страны Европы часто оспаривали первенство друг друга во многих проектах, и различные изобретения и открытия появлялись практически одновременно в разных странах. Поэтому имеет смысл говорить только о промышленном (мануфактурном) производстве спичек.

История спичек, как средство добывания огня, началась с открытия фосфора в 1669 году химиком Брандтом.

А уже в 1680 году ирландский физик Роберт Бойль (тот самый, чьим именем назван закон Бойля-Мариотта) покрыл фосфором полоску бумаги и, чиркая по ней деревянной спичкой с серной головкой, получил огонь… но не придал этому никакого значения.

В результате изобретение спичек запоздало более чем на век — до 1805 года, когда французский химик Жан Шансель предложил свою версию спички с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. В комплекте прилагалась бутылочка с серной кислотой, куда надо было окунать спички, чтобы зажечь их. Неудобство такого вида спичек очевидно: под рукой всегда должна быть серная кислота - небезопасный химикат.

Ну или зажигали спичку при помощи увеличительного стекла от Солнца (вспомните как в детстве выжигаали рисунки, или поджигали копирку), правда это можно было сделать только днем и при хорошей погоде.

Немногим позже него, в 1827 году английский химик и аптекарь Джон Уокер (1781-1859) обнаружил, что если покрыть конец деревянной палочки определенными химическими веществами, то чиркая ей по сухой поверхности, головка загорается и поджигает палочку. Химикаты, которые он использовал были следующими: сульфид сурьмы, бертолетова соль, камедь и крахмал. Уокер не запатентовал свои «Congreves», как он назвал изобретенные им первые в мире спички, которые зажигались от трения.

Важную роль в рождении спички сыграло открытие белого фосфора, сделанное отставным солдатом из Гамбурга Хеннингом Брандом в 1669 году. Изучив труды известных алхимиков того времени, он решил получить золото. В результате опытов, случайно получился некий светлый порошок. Это вещество имело удивительное свойство светиться, и Бранд назвал его «фосфор», что в переводе с греческого означает «светоносный».

Что касается Уокера, то, как это часто бывает, аптекарь изобрел спички случайно. В 1826 году он смешивал химикаты с помощью палки. На конце этой палки образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу. Вспыхнул огонь! Как и все тугодумы, он не удосужился запатентовать свое изобретение, а демонстрировал его всем желающим. Парень по имени Сэмьюэл Джонс присутствовал при такой демонстрации и осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «люциферчики» и стал продавать их тоннами, несмотря на то, что с «люциферчиками» были связаны некоторые проблемы — они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр.

Вскоре он выпустил их на рынок. Первая продажа спичек состоялась 7 апреля 1827 года в городе Хиксо. Уокер заработал немного денег благодаря своему изобретению. Его спички н «Congreves», впрочем часто взрывались и были непредсказуемо опасны в обращении. Он умер в 1859 году в возрасте 78 лет и был похоронен на кладбище приходской церкви Нортон в Стоктоне.

Однако вскоре спички Уолкера «Congreves» увидел Сэмюэл Джонс и решил также начать продавать их, назвав их «Lucifers». Возможно благодаря своему названию спички «Lucifers» стали популярными, особенно среди курильщиков, но у них также был неприятный запах при горении.

Была еще одна проблема — у первых спичек головка состояла из одного фосфора, который отлично воспламенялся, но выгорал слишком быстро и деревянная палочка не всегда успевала загораться. Пришлось вернуться к старому рецепту — серной головке и уже на нее стали наносить фосфор, чтобы легче поджечь серу, которая в свою очередт поджигала древесину. Вскоре придумали еще одно усовершенствование спичечной головки — к фосфору стали подмешивать выделяющие при нагревании кислород химикаты.

В 1832 году в Вене появились сухие спички. Их изобрёл Л. Тревани, он покрыл головку деревянной соломки смесью бертоллетовой соли с серой и клеем. Если такой спичкой провести по наждачной бумаге, то головка воспламеняется, но иногда это происходило со взрывом, и это приводило к серьёзным ожогам.

Пути дальнейшего усовершенствования спичек были предельно ясны: надо сделать такой состав смеси для спичечной головки. чтобы она загоралась спокойно. Вскоре проблема была решена. В новый состав входили бертолетова соль, белый фосфор и клей. Спички с таким покрытием легко воспламенялись о любую твёрдую поверхность, о стекло, о подошву обуви, о кусок дерева.

Изобретателем первых фосфорных спичек оказался Девятнадцатилетний француз Шарль Сориа. В 1831 году юный экспериментатор к смеси бертолетовой соли с серой для ослабления его взрывчатых свойств добавил белый фосфор. Эта идея оказалась удачной, поскольку лучинки смазанные полученным составом легко загорались при трении.Температура воспламенения таких спичек сравнительно небольшая — 30 градусов.Учёный хотел запатентовать своё изобретение, но за это надо было заплатить большие деньги, которых он не имел. Спустя год спички были вновь созданы немецким химиком Я.Каммерером.

Эти спички спички легко воспламенялись, поэтому послужили возникновению пожаров, да к тому же белый фосфор очень ядовитые вещество. Рабочие спичечных фабрик страдали серьёзными заболеваниями, вызванные парами фосфора.

Первый удачный рецепт зажигательной массы для изготовления фосфорных спичек по-всей видимости придумал австриец Ирини в 1833 году. Ирини предложил его предпринимателю Ремеру, который открыл спичечную фабрику. Но носить спички россыпью было неудобно и тогда на свет появился спичечный коробок с наклеенной на него шершавой бумагой. Теперь уже не нужно было чиркать фосфорной спичкой о что попало. Проблема лишь оставалась в том, что иногда от трения в коробке загорались спички.

В связи с опасностью самовоспламенения фосфорных спичек начались поиски более удобного и безопасного легковоспламеняющегося вещества. Открытый в 1669 году немецким алхимиком Брандом белый фосфор было проще поджечь чем серу, но его недостатком было то, что он являлся сильнейшим ядом и при горении давал очень неприятный и вредный запах. Рабочие спичечных фабрик, надышавшись парами белого фосфора, буквально за несколько месяцев превращались в инвалидов. Кроме этого, растворяя его в воде, получали сильнейший яд, которым легко можно было убить человека.

В 1847 году Шретер открыл красный фосфор, который уже не был ядовит. Так постепенно началась замена ядовитого белого фосфора в спичках на красный. Первым горючую смесь на его основе создал немецкий химик Бетхер. Он сделал головку спички на основе клея из смеси серы и бертолетовой соли, а саму спичку пропитал парафином. Спичка горела великолепно, но единственный ее недостатком был в том, что она как раньше не зажигалась от трения о шершавую поверхность. Тогда Бетхер смазал эту поверхность составом содержащим красный фосфор. При трении головки спички, содержащиеся в ней частички красного фосфора воспламенялись, поджигали головку и спичка загоралась ровным желтым пламенем. Эти спички не давали ни дыма, ни неприятного запаха фосфорных спичек.

Изобретение Бетхера вначале не привлекло внимание промышленников. Впервые его спички стали выпускать в 1851 году шведы братья Лундстремы. В 1855 году Йохан Эдвард Лундстрем запатентовал в Швеции свои спички. Поэтому «безопасные спички» и начали называть «шведскими».

Швед нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги снаружи небольшой коробочки и добавил тот же самый фосфор в состав головки спички. Таким образом, они уже не приносили вреда здоровью и легко зажигались о заранее приготовленную поверхность. Безопасные спички в этом же году были представлены на Международной выставке в Париже и получили золотую медаль. С этого момента спичка начала триумфальное шествие по всему миру. Их главная особенность состояла в том, что они не воспламенялись при трении о любую твёрдую поверхность. Шведская спичка зажигалась только в том случае, если её потереть о боковую поверхность коробки, покрытую специальной массой.

Вскоре после этого шведские спички начали распространяться по миру и вскоре во многих странах было запрещено производство и продажа опасных для здоровья фосфорных спичек. Через несколько десятилетий выпуск фосфорных спичек полностью прекратился.

В Америке история производства собственного спичечного коробка началась в 1889 году. Джошуа Пуси (Joshua Pusey) из Филадельфии изобрел свой спичечный коробок и назвал его «Flexibles». До наших дней не дошло никакой информации о количестве помещавшихся в этот коробок спичек. Есть две версии — их было 20 или 50. Первый американский спичечный коробок он сделал из картона с помощью ножниц. На небольшой дровяной плите он сварил смесь для головок спичек и покрыл поверхность коробка другой яркой смесью для их поджигания. Начиная с 1892 года, Пуси провел следующие 36 месяцев, защищая в судах приоритет своего открытия. Как часто случалось с великими изобретениями, идея уже витала в воздухе и в то же самое время другие люди также работали над изобретением спичечного коробка. Патент Пуси безуспешно оспаривала Diamond Match Company, в который изобрели аналогичный спичечный коробок. Будучи изобретателем, а не борцом, в 1896 году он согласился на предложение Diamond Match Company продать ей свой патент за 4,000 $ совместно с предложением о работе в этой компании. Судиться было из-за чего, ведь уже в 1895 году объемы производства спичек превышали 150 000 спичечных коробков в день.

Пуси поступил работать в Diamond Match Company и проработал в ней до своей смерти в 1916 году. Не смотря на то, что и до 1896 года другие компании изготавливали похожие спичечные коробки, изобретение Пуси получило мировое признание.

В 1910 году в США та же Diamond Match Company запатентовала абсолютно неядовитые спички, в которых использовалось безопасное химическое вещество под названием sesquisulfide phophoroues .

Президент США Уильям Тафт публично попросил Diamond Match Company передать свой патент на благо человечества. 28 января 1911 года Конгресс США установил очень высокий налог на спички, изготовленные на основе белого фосфора. На этом в Америке закончилась эпоха фосфорных спичек.

Самая ранняя из известных коммерческих реклам на спичечных коробках в Америке была создана в 1895 году и рекламировала компанию Mendelson Opera Company. «A cyclone of fun — powerful caste — pretty girls — handsome ward-robe — get seats early.» Сверху спичечного коробка была фотография звезды этой комической труппы, тромбониста Томаса Лоудена с подписью » Молодой оперный комик Америки». Оперная труппа приобрела у Diamond Match Company 1 ящик спичечных коробков (около 100 штук) и актеры, сидя по ночам, наклеивали на них фотографии и свою примитивную рекламу. Недавно, единственный оставшийся из 100 изготовленных в ту ночь коробков спичек был продан за 25 000 $.

Эта идея была быстро подхвачена и ориентация пошла уже на более крупный бизнес. Им оказалась пивоварня Пабст в Милуоки, заказавшая десять миллионов спичечных коробков.

Следующей стала реклама изделий табачного короля Дюка (Duke). Он закупил для своей рекламы уже тридцать миллионов коробков. Через мгновение Уильям Ригли — король жевательной резинки Wrigley’s Chewing Gum заказал один миллиард спичечных коробков с рекламой своей жевательной резинки.

Идея размещать рекламу на спичечном коробке принадлежала молодому продавцу Diamond Match Company Генри Трауте (Henry C. Traute). Идею Трауте подхватили в США другие выпускавшие спички компании и она приносила огромные доходы в течение первых двадцати лет 20 века. В конце 1920-х годов десятки тысяч рекламодателей использовали спичечные коробки, ставшими самым популярным видом рекламы в Америке.

Но наступила Великая депрессия и денег на рекламу своих товаров у компаний уже не стало. Тогда Diamond Match Company придумала следующий ход и в начале 1932 года она разместила на своих коробках свою собственную рекламу в виде фотографий голливудских кинозвезд. На «самом маленьком рекламном щите в мире,» красовались фотографии американских кинозвезд: Кэтрин Хепберн, Слима Соммервиля, Ричарда Ардена, Энн Хардинг, Зазу Питтс, Глории Стюарт, Констанс Беннет, Айрин Данн, Фрэнсис Ди и Джорджа Рафта.

Остальное уже было делом техники. После успеха первой продававшейся за копейки серии, Diamond выпустила спичечные коробки с несколькими сотнями национальных знаменитостей. Фотографии звезд кино и радио были дополнены на задней стороне спичечного коробка их краткой личной биографией .

Далее пошли спортсмены, патриотическая и военная реклама, популярные американские герои, футбольные, бейсбольные и хоккейные команды … Идею подхватили по всему миру и спичечная коробка во всех странах стала окном рекламы и агитации.

Но только, пожалуй США стали единственной страной. где в 40-е годы к пачке сигарет придавался бесплатный коробок спичек. Они были неотъемлемой частью каждой покупки сигарет. Цена на спичечный коробок, не увеличилась в Америке за пятьдесят лет. Так взлет и падение спичечного коробка в Америке отслеживал количество продаваемых пачек сигарет.

В Россию спички пришли в 30-х годах 19 века и продавались по рублю серебром за сотню.. Позже появились и первые спичечные коробки, сначала деревянные, а затем жестяные. Причем, уже тогда на них клеили этикетки, что привело к появлению целой ветви коллекционирования – филумении. Этикетка несла в себе не только информацию, но украшала и дополняла спички.

Количество выпускавших их фабрик к выходу в 1848 году закона разрешающего их производство лишь в Москве и в Санкт-Петербурге достигало 30. В следующем году работала только одна спичечная фабрика. В 1859 году монопольный закон отменили и в 1913 году в России работала 251 фабрика по производству спичек.

Спичка на военной службе.

Как только спичка стала популярной, её призвали в армию в качестве фрикционного (тёрочного) воспламенителя боевых зарядов. Трубки этого типа были представлены в Королевском арсенале лейтенантом Сименсом из армии Ганновера в 1841 году, но, в связи с их дефектами, они были отклонены.

21 мая 1841 года некоторые виды фрикционных трубок, спроектированных полковником королевской артиллерии Данси (Dansey), были запрошены для экспериментов, но и они были отклонены. И лишь в 1851 году Тозеру (Tozer) из Королевской лаборатории удалось усовершенствовать медные фрикционные трубки-воспламенители. 24 июня 1853 года их одобрили для применения во всех видах наземной артиллерии. В ВМФ посчитали медные трубки на кораблях слишком опасными, поэтому здесь применялись фрикционные трубки птичьего пера, разработанные полковником королевской артиллерии Боксером (Boxer), с 16 июля 1856 года.

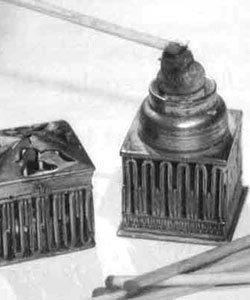

Вот, что о них пишет Военная энциклопедия Сытина (1911-1915 г) :ВЫТЯЖНАЯ СКОРОСТРЕЛЬНАЯ ТРУБКА, служит для воспламенения заряда в орудиях с затвором без стреляющего приспособления. Разнясь в деталях устройства, В. тр. состоят из датун. трубки, наполненной порохом, и вставленного в нее терочного (фрикционного) приспособления с ушком. Для производства выстрела В. тр. вставляют в запал орудия, захватывают концом вытяж. шнура за петлю терки и порывистым дерганьем шнура воспламеняют фрикц. состав. В. тр. появились в сер. XIX в., сначала в прус. и франц. арт-риях, и вскоре б. введены повсюду. У нас в 60-х гг. XIX ст. б. введены В. скоростр. тр. перовые и медные. Перовые В. тр. состояли из двух трубочек гусин. пера: наружной, наполненной порохом, и внутренней, набитой гремуч. составом, воспламеняемым теркой из медн. проволоки, на к-рую надето это внутреннее перо, и деревян. пробки, служащей для прочн. удержания внутр. пера в наружном, для чего наружное перо перетягивалось особою ниткой над желобком пробки; из этой же нитки сделана петля для удержания трубки в запале при выдергивании терки. Медные В. тр. (фиг. 1) состояли из тянутой латун. гильзы с отогнутыми на верхн. конце 4 лапками и надетым на нее конич. бумаж. хомутиком, латун. гильзочки с ударн. составом и терки. В гильзу снизу насыпался порох и замазывался мастикой, а сверху вставлялась дерев. пробка на замазке и удерживалась двумя накрест наложенными тесемками, приклеенными к хомугику. Выходящий наружу конец проволоки от терки свертывался в петлю и прижимался к трубке. Хомутик назначался для прочного удержания В. тр. в запале орудия при дергании шнуром. При стрельбе из мортир хомутик не мог удерживать трубки в запале, т. к. шнур трубку тянул прямо кверху; поэтому у этих трубок вместо хомутика на перетяжку гильзы навязывался шнурок с петлей, одеваемый на крючок возле запала. Для нарезной арт-рии обр. 77 г. у нас б. приняты коленчатые В. тр. (фиг. 2). Изогнутая под прямым углом латун. трубка а с одного конца наполнена руж. порохом б и закрыта мастичн. пробкой в; а с другого конца в нее вставляется тероч. приспособление г, состоящее из латун. внутр. гильзы д с впрессованным в нее фрикц. составов е, и терки ж, для воспл-ния его. Терка, сделанная из расплющенного конца латун. проволоки, имеет два острия з, в виде наконечника стрелы, и на конце крестовину и, упирающуюся в срез внутр. гильзы; другой конец проволоки, пройдя сквозь канал фрикц. состава и гуттаперч. кружок к, образует петлю л. Внутр. гильза туго вставляется в наружную, и дульце наруж. гильзы обжимается Для выстрела В. тр. вставляется в запал, крючком вытяж. шнура зацепляют за петлю терки и дергают шнур; крестовина обламывается, терка остриями врезается в фрикц. состав и воспламеняет его. Для пол. орудий обр. 95 г. с поршн. затвором, у к-рых запал проходит через поршень по оси канала, чтобы В. тр., вылетая назад, не могла ранить прислугу, принята б. неск. измененная В. тр. (фиг. 3), отличающаяся меньшей длиною, скреплением тероч. петли с наруж. гильзой, т. ч. гильза после выстрела остается на крючке шнура, и устройством тероч. приспособления м. Терка образована зазубринами н на проволоке, с цилиндрич. утолщением о на конце для удержания терки во внутр. гильзе, что достигается обжимом краев её вовнутрь у этого утолщения; фрикц. состав покрыт медным кружком и для предохранения от случайного воспл-ния теркою, т. к. в этом случае требуется значит. усилие для прорезания терки сквозь кружок. Прочное соединение с наруж. гильзой достигается помощью дерев. пробки р и обжима с колпачка на трубке впереди пробки. К орудиям осад., креп. и берег. арт-рии с западом по оси канала принята прямая двухпетельная В. тр. г.-л. Мина (фиг. 4). Она сходна по внутр. устройству с В. тр. к пол. орудиям обр. 77 г., отличаясь лишь тем, что она прямая и имеет две петли: малую — для надевания на крючок запал. втулки, чем трубка удерживается на месте при выдергивании терки шнуром, и большую — для соединения тероч. петли с наруж. гильзой трубки, почему трубка остается на шнуре после выстрела, хотя тероч. петля и вырывается из гильзы. Для орудий круп. калибров, стреляющих большими зарядами, газы к-рых, вырываясь через запал. канал, производили бы сильные выгорания в его стенках, употребляются обтюрирующие В. тр. (фиг. 5). Толстостен. латун. гильза трубки состоит из головки, нарезной сред. части и гладк. стебля; нарезной частью трубка ввинчивается в гнездо запала, чем и устраняется прорыв газов. В случае затруднения при вывинчивании трубки после выстрела, на срезан. головку её надевается особый ключ. Проволока терки снабжена конусом, при выстреле плотно прижимается газами к конусу канала трубки, чем и устраняется прорыв газов через канал терки. Ввинчивание и вывинчивание этих В. тр. сопряжено с потерею времени, и потому они приняты только к орудиям, не производящим скорой стрельбы. В. скоростр. тр. изготовляются у нас в капсюльном отделе Охтенского завода взрывч. веществ. Вытяжные трубки в иностр. гос-твах сходны с нашими: австрийские Б. тр. обр. 59 г. (фиг. 6) — для орудий с запалом сверху, обр. 80 г. (фиг. 7) — для 12-см. пушки обр. 96 г. и 15-см. гаубицы и обр. 93 г. (фиг. 8) — для 9-см. пуш.; германские — обр. 79 г. (фиг. 9) и полевые — обр. 89 г. (фиг. 10); в последней пять лепешек черн. спрессов. пороха заменяют воспл-тель для заряда из бездым. пороха; французские (фиг. 11) — к 80 и 90-см. пол. пушкам и к осад. и креп. орудиям; английские (фиг. 12) — к 12 и 15-фн. пол. пушкам, состоят из наполненной порохом трубки с обтюрирующим медн. шариком, ввинченной под прям. углом в головку квадрат. сечения с каналом по оси; в канале головки помещена терка, петля к-рой утоплена в головке и удерживается чекой; фрикц. состав запрессован в этот же канал, т. ч. терка проходит сквозь этот состав. При выстреле давлением порох. газов шарик, подымаясь, прижимается к суживающимся стенкам канала трубки и устраняет прорыв газов." А вот и сами вытяжные (фрикционные) трубки -

А вот и сами вытяжные (фрикционные) трубки - Ручная граната обр. 1847 г.Сражение при Мадженте произошло в ходе краткой франко-итало-австрийской войны, длившейся с 29 апреля по 11 июля 1859 года. В нем французская армия, состоявшая из двух корпусов, одним из которых командовал сам Наполеон III, а другим — маршал Мак-Магон, решительно атаковала австрийскую армию под командованием фельдмаршал-лейтенанта Ференца Дьюлаи.Австрийцы занимали сильные позиции на берегу реки Тичино и в самой Мадженте, превратив ее крепкие каменные дома в опорные пункты. Однако французам удалось форсировать реку по полуразрушенным мостам и за несколько часов упорных уличных боев — полностью зачистить город. Этот успех говорит о весьма высоких боевых качествах французских солдат, поскольку армия Наполеона и Мак-Магона не имела решающего численного превосходства. У них было примерно 59 тысяч французов и чуть больше тысячи сардинцев, а у Дьюлаи — 58 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, австрийцы имели 152 пушки, а французы — 91.Тем не менее, исход битвы не вызывал сомнений. Австрийцы, выбитые из города, потеряли 1368 человек убитыми, 4358 — ранеными и 3987 — пленными. Французы — 657 убитыми, 3229 — ранеными и 546 — пленными. Главную роль во взятии Мадженты сыграли пять тысяч французских гренадеров, которые ловко забрасывали ручные гранаты в окна домов, обороняемых австрийцами.

Ручная граната обр. 1847 г.Сражение при Мадженте произошло в ходе краткой франко-итало-австрийской войны, длившейся с 29 апреля по 11 июля 1859 года. В нем французская армия, состоявшая из двух корпусов, одним из которых командовал сам Наполеон III, а другим — маршал Мак-Магон, решительно атаковала австрийскую армию под командованием фельдмаршал-лейтенанта Ференца Дьюлаи.Австрийцы занимали сильные позиции на берегу реки Тичино и в самой Мадженте, превратив ее крепкие каменные дома в опорные пункты. Однако французам удалось форсировать реку по полуразрушенным мостам и за несколько часов упорных уличных боев — полностью зачистить город. Этот успех говорит о весьма высоких боевых качествах французских солдат, поскольку армия Наполеона и Мак-Магона не имела решающего численного превосходства. У них было примерно 59 тысяч французов и чуть больше тысячи сардинцев, а у Дьюлаи — 58 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, австрийцы имели 152 пушки, а французы — 91.Тем не менее, исход битвы не вызывал сомнений. Австрийцы, выбитые из города, потеряли 1368 человек убитыми, 4358 — ранеными и 3987 — пленными. Французы — 657 убитыми, 3229 — ранеными и 546 — пленными. Главную роль во взятии Мадженты сыграли пять тысяч французских гренадеров, которые ловко забрасывали ручные гранаты в окна домов, обороняемых австрийцами. Французская ручная осколочная граната обр. 1847 года в фрикционным (терочным) запалом представляла собой чугунный шар диаметром в 81 мм и со стенками толщиной в 9 мм набивали 110 грамм черного артиллерийского пороха. Масса снаряженной гранаты 1,2 кг, время горения запала 4-5 секунд. Сам запал гранаты довольно прост - представляет собой терку-воспламенитель и замедлитель с детонатором (при использовании черного пороха в качестве заряда детонатор не применяется). На головке вытяжной терки находится кольцо, за которое крепится ременная петля. Перед броском боец одевает эту петлю на запястье правой руки. При метании петля остается надетой на руке, а терка энергично вытягивается во время броска.

Французская ручная осколочная граната обр. 1847 года в фрикционным (терочным) запалом представляла собой чугунный шар диаметром в 81 мм и со стенками толщиной в 9 мм набивали 110 грамм черного артиллерийского пороха. Масса снаряженной гранаты 1,2 кг, время горения запала 4-5 секунд. Сам запал гранаты довольно прост - представляет собой терку-воспламенитель и замедлитель с детонатором (при использовании черного пороха в качестве заряда детонатор не применяется). На головке вытяжной терки находится кольцо, за которое крепится ременная петля. Перед броском боец одевает эту петлю на запястье правой руки. При метании петля остается надетой на руке, а терка энергично вытягивается во время броска.

В 1882 г запал стал ввинчивающимся

В 1882 г запал стал ввинчивающимся

У модели 1914 г внутренняя форма литья должна была давать готовые осколки. Эдакая Ф-1 наизнанку. Оказывается не только у нас делают через ж...

У модели 1914 г внутренняя форма литья должна была давать готовые осколки. Эдакая Ф-1 наизнанку. Оказывается не только у нас делают через ж...

Немцы в первую мировую так же выпускали ручные гранаты с фрикционным запалом.

Немцы в первую мировую так же выпускали ручные гранаты с фрикционным запалом. В России, намучавшись с гранатой Рдултовского, запустили в ходе первой мировой в массовое производство аналог немецкой Kugelgranade Mod. 1913.

В России, намучавшись с гранатой Рдултовского, запустили в ходе первой мировой в массовое производство аналог немецкой Kugelgranade Mod. 1913.

Руководство по применению Kugelhandgranate 13:

1. Шаровая граната является оружием пехоты и саперов, в особенности применима для отражения атак. Она действует в основном за счет осколков корпуса, разлет которых достигает 100 метров во все стороны.

По указанной причине гранатометчик занимает закрытую позицию за бруствером или в ином укрытии. Если граната в виде исключения метается открыто, к примеру при нападении на окопы неприятеля, то в радиусе разлета осколков требуется координация с собственными товарищами (то есть обеспечить одновременный бросок гранат подразделением и вовремя залечь, укрывшись от осколков) Единичные солдаты, не могущие спрятаться из опасной зоны, ложатся на землю.

Шаровую гранату можно метать на расстояние до 30 метров, но на ровном и твердом грунте она, как правило, катится дальше. Ее осколки пробивают сосновые доски в 2 см. толщиной на расстоянии до 10 метров.

2. Шаровая граната весит в снаряженном виде порядка 700 г. и состоит из:

- Оболочки

- Заряда

- Запала

- Винта-заглушки

- Вытяжного приспособления

3. Оболочка из чугуна имеет наружный диаметр около 8 см. и толщину стенок в 8 мм. Отверстие с резьбой служит для ввинчивания запала. Насечки в стенках помогают при взрыве образованию порядка 70-80 осколков. Оболочка лакирована внутри и снаружи.

4. Заряд состоит из порядка 50 г. винтовочного пороха для холостых патронов, также могут применяться иные сорта порохов. Sprengmunition 88 (мелинит) и "безопасные" взрывчатые вещества не используются, так как они не взрываются от пламени запала.

5. Запал - является латунной трубочкой с емкостью для пороха, с примерно 7 сек. продолжительностью горения. При вытягивании терки из запала воспламеняется замедлитель, после того, как газы выходят через отверстия из корпуса запала на его нижнем конце, воспламеняется основной заряд.

приспособление для переноски

Kugelhandgranate 13

Запал малочувствителен к ударам и сотрясениям, но должен оберегаться от влаги.

6. Снаряжение и подготовка гранат к использованию проводится согласно предписанию номер 2762/13 в артиллерийских депо.

Снаряженные гранаты должны до момента непосредственно перед использованием быть с винтом-заглушкой. Запал не вставлять до того момента, пока это не является необходимым. Если боеготовая граната не использована, то нужно осторожно вывинтить запал и поставить заглушку на место.

Не рекомендуется ронять снаряженные гранаты, в особенности на сталь или бетон (тут опасность иного рода – не от возможного взрыва гранаты, а опасность повреждения ее чугунного корпуса – он может расколоться).

7. Вырывание терки происходит при помощи вытяжного приспособления. Оно изготовлено из кожи и имеет на одном конце петлю, а на другом карабин.

Вместо этого приспособления в случае необходимости может также использоваться гвоздь или палочка, которые продеваются через петельку на конце терки или же петля из крепких ниток.

8. Для метания гранат петля вытяжного приспособления одевается на левое запястье, граната берется в правую руку и карабин застегивается за вытяжную петельку на терке.

Коротким сильным рывком выдергивается терка и граната немедленно кидается в цель.

При взятии гранаты в руку следить, что брать ее надо за корпус, а не за запал, чтобы избежать ожога истекающими из запала горячими газами.

9. Учебные гранаты - в учебных целях - заполняются 50 гр. сухого песка или опилок и воспламеняются от боевого запала. Обращение аналогично таковому у боевых гранат.

https://weaponland.ru/board/ruchnaja_granata_kugelhandgranate_13/14-1-0-81

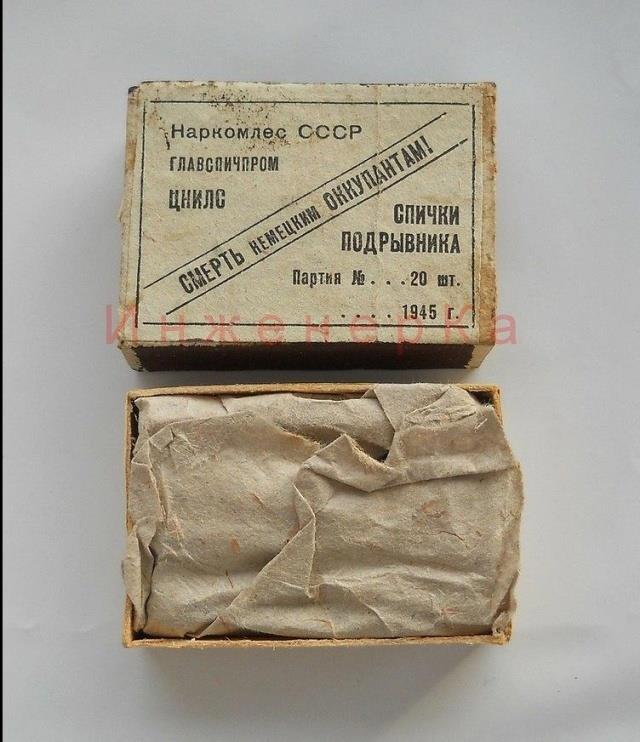

Спички подрывника.

Также называются "ветроустойчивые спички", "спички саперные". Их полный аналог "спички туриста" и т.п.

Предназначены для воспламенения огнепроводного шнура в условиях ветренной и дождливой погоды. Не гаснут на ветру и под дождем.

Характеристика спички:

Диаметр - 3.5-4.5 мм.

Длина 42-45 мм.

Время горения - 40-50 сек.

Цвет - серый.

Маркировка. Маркировка коробка со спичками не регламентируется. Обычно на широкой стороне наклейка с указанием наименования изделия , количеством спичек в коробке, датой изготовления и наименованием производителя..

Укупорка. Каждая спичка обернута парафинированной бумагой. 20 спичек уложены в картонный коробок. 36 коробков уложены в герметичную металлическую коробку. 2 коробки уложены в деревянный ящик размерами 42.5 на 34.0 и на 15.5 см.

Вес брутто 12 кг.

Спичка подрывника привязана к коктейлю Молотова.