Художник, опередивший время

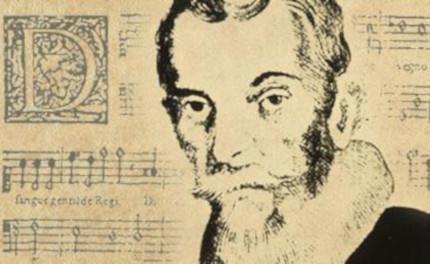

Автор: Игорь РезниковНебольшой город Кремона на севере Италии при всей перенасыщености этой страны мировым культурным наследием имеет репутацию одного из самых музыкальных. Здесь жили и работали великие скрипичные мастера, составившие его славу - Амати, Страдивари, Гварнери, Сториони. Кремона прославлена и именем Клаудио Монтеверди – уникального композитора XVI -XVII веков, истинного художника Ренессанса.  Никто из современников не проявил в своем творчестве такого гуманизма, никто не проявил такого интереса к человеку, к его чувствам и страстям, не смог так выразить в музыке ощущение жизни, постичь человеческие характеры. «Единственный его закон — сама жизнь», — писал о Монтеверди Р. Роллан.

Никто из современников не проявил в своем творчестве такого гуманизма, никто не проявил такого интереса к человеку, к его чувствам и страстям, не смог так выразить в музыке ощущение жизни, постичь человеческие характеры. «Единственный его закон — сама жизнь», — писал о Монтеверди Р. Роллан.

Монтеверди был смелым новатором, намного опередившим свое время. Он был провидцем очень отдаленного будущего музыкального театра: реализма сценической драматургии Моцарта, Бизе, Верди, Мусоргского. Вероятно, поэтому судьба его наследия столь удивительна: долгие годы оно оставалось в забвении и вновь вернулось к жизни только в наше время.

Клаудио Монтеверди родился 9 мая 1567 года в семье врача. Музыкально одаренный мальчик становится учеником капельмейстера Кремонского кафедрального собора Маркантонио Индженьери. Мастер развил полифоническую технику будущего композитора, познакомил с лучшими произведениями Дж. Палестрины и О. Лассо. Сочинять Монтеверди начал рано. В пятнадцать лет он публикует книгу мадригалов, которую посвящает своему учителю. Следом за этим выходят сборники мадригалов, мотетов, кантат, которые делают Клаудио известным во всей Италии – к концу десятилетия он уже член академии (тогда еще Конгрегации) Санта Чечилия в Риме.

В 1590 Монтеверди приглашается ко двору Мантуанского герцога Винченцо Гонзага в качестве певца и альтиста, а вскоре становится главным капельмейстером. Он сопровождает герцога в его поездках в Австрию, Венгрию, Чехию (во время турецкой кампании) и Фландрию, знакомится с музыкальной культурой ряда европейских стран. В 1595 году Монтеверди женится на певице Клаудии Каттанео, которая подарит ему троих сыновей. Она умрет в 1607 году вскоре после триумфа оперы Монтеверди «Орфей».

В это же время двор Гонзаго начал испытывать финансовые сложности. Монтеверди едет в родную Кремону, но герцог, очень высоко ценивший своего капельмейстера, пытается его вернуть, предлагая щедрое жалование. Хотя композитор и понимал, что необходимо искать другую дорогу, выбора пока не было: он продолжил работу в Мантуе вплоть до смерти герцога в 1612 году.

Предшествующий опыт сочинения светской и духовной вокальной музыки, исполненной высочайших художественных достоинств, дал Монтеверди прочную основу его оперного творчества.

Основными этапами его театральной деятельности — во всяком случае, исходя из того, что до нас дошло,— представляются два четко выделяющихся периода: мантуанский начала XVII века и венецианский, который приходится на его середину.

В феврале 1607 г. в Мантуе с невероятным успехом прошла премьера первой оперы Монтеверди — «Орфей» по либретто А. Стриджо. Пасторальную пьесу, предназначенную для дворцовых празднеств, Монтеверди превратил в настоящую драму о страданиях и трагической судьбе Орфея, о бессмертной красоте его искусства. Монтеверди и Стриджо сохранили трагический вариант развязки мифа — Орфей, покидая царство мертвых, нарушает запрет, оглядывается на Эвридику и теряет ее навсегда. «Орфей» отличается удивительным для раннего произведения богатством средств. Напевная декламация с экспрессивными взлетами и широкая кантилена, хоры и ансамбли, балет, развитая оркестровая партия служат воплощению глубоко лирического замысла.

До нашего времени сохранилась всего одна сцена из второй оперы Монтеверди — «Ариадна» (1608). Это знаменитый «Плач Ариадны» («Дайте мне умереть...»), послуживший прообразом множества арий lamento (арий жалобы) в итальянской опере.

В 1613 Монтеверди едет в Венецию и после прослушивания, на котором он исполнил написанную по случаю музыку для мессы, получает пост маэстро главного храма Светлейшей базилики Сан-Марко - первый по значимости музыкальный пост в католическом мире за пределами Ватикана. Но он накладывал на композитора и большие обязанности. Административные заботы – поиск и обучение музыкантов и хористов, поддержание дисциплины в храме, где служили 30 певцов и 6 инструменталистов, он должен был совмещать с созданием музыки для всех главных церковных праздников. Богатая музыкальная жизнь Венеции открыла перед композитором новые возможности. А вскоре у него начали заказывать и другие венецианские церкви, и аристократы, и светская власть города-государства. Более того, Монтеверди все еще писал и для двора Мантуи – формально он оставался ее подданным, хотя и пенял на то, что герцогство задолжало его пенсию. Монтеверди пишет оперы, балеты, интермедии, мадригалы, музыку к церковным и придворным празднествам.

Вечерня Пресвятой деве

Одно из оригинальнейших произведений этих лет — драматическая сцена «Поединок Танкреда и Клоринды» на текст из поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». Эта миниатюрная опера была поставлена в доме графа Джироламо Мочениго во время карнавала 1624 года и взволновала публику до такой степени, что «почти исторгнула у нее слезы». Она соединяет чтение (партия Рассказчика), актерскую игру (речитативные партии Танкреда и Клоринды), пантомиму и оркестр, который живописует ход поединка, раскрывает эмоциональный характер сцены. В этой вещи сам композитор отметил у себя появление нового стиля concitato (возбужденного, взволнованного), противопоставляя его господствовавшему в то время «мягкому, умеренному» стилю.

Около 1632 года Монтеверди был рукоположен в священники.

Остроэкспрессивным, драматическим характером отличаются и многие мадригалы Монтеверди (в Венеции в 1638 году был создан последний, восьмой сборник мадригалов). Гармонический язык этих мадригалов не по времени смел и нов. Здесь смелые тональные сопоставления, диссонирующие аккорды. В конце 1630-х — начале 40-х гг. в операх «Возвращение Улисса на родину», «Адонис», «Свадьба Энея и Лавинии» оперное творчество Монтеверди достигает наивысшего расцвета.  Последняя опера 75-летнего композитора «Коронация Поппеи» (либретто Ф. Бузинелло по «Анналам» Тацита) явилась вершиной творчества Монтеверди. К сожалению, никаких сведений о составе исполнителей, воспоминаний очевидцев или критических статей не сохранилось (известно лишь, что партию Октавии исполняла Анна Ренци, которую назвали позднее первой оперной примадонной).

Последняя опера 75-летнего композитора «Коронация Поппеи» (либретто Ф. Бузинелло по «Анналам» Тацита) явилась вершиной творчества Монтеверди. К сожалению, никаких сведений о составе исполнителей, воспоминаний очевидцев или критических статей не сохранилось (известно лишь, что партию Октавии исполняла Анна Ренци, которую назвали позднее первой оперной примадонной).

Но высочайшие художественные достоинства оперы заставляют предположить, что она была встречена с восторгом. В опере действуют конкретные, реально существовавшие исторические лица — римский император Нерон, известный своим коварством и жестокостью, его учитель — философ Сенека, злодейски умерщвленный Нероном. Для оперы характерны открытость и накал страстей, резкие, подлинно «шекспировские» контрасты сцен возвышенных и жанрово-бытовых, комедийных. Так, прощание Сенеки с учениками — трагическая кульминация оперы — сменяется веселой интермедией пажа. Через 9 лет после венецианской премьеры, уже после смерти композитора, «Коронация Поппеи» в новой редакции была поставлена в Неаполе.

Но высочайшие художественные достоинства оперы заставляют предположить, что она была встречена с восторгом. В опере действуют конкретные, реально существовавшие исторические лица — римский император Нерон, известный своим коварством и жестокостью, его учитель — философ Сенека, злодейски умерщвленный Нероном. Для оперы характерны открытость и накал страстей, резкие, подлинно «шекспировские» контрасты сцен возвышенных и жанрово-бытовых, комедийных. Так, прощание Сенеки с учениками — трагическая кульминация оперы — сменяется веселой интермедией пажа. Через 9 лет после венецианской премьеры, уже после смерти композитора, «Коронация Поппеи» в новой редакции была поставлена в Неаполе.

В партитуре нет обозначений инструментов, только цифрованный бас - создание оркестрового сопровождения в то время было работой интерпретаторов музыки, а не композитора. Не было и разделения солистов по голосам. Все женские партии исполняли сопрано, мужские – кастраты (сейчас их поют тенора или контртенора).

Более четырех с половиной веков отделяет нас от творчества Клаудио Монтеверди. Большую часть этого срока его работы были преданы забвению. Отсутствие полноценных авторизованных рукописей породило множество сомнений в подлинности произведений, которые было принято считать монтевердиевскими. Лишь в середине 20 века благодаря разысканным историческим свидетельствам, найденным манускриптам, а также трудам музыковедов, доказывающих очевидность неповторимого стиля композитора, сомнения рассеялись, а оперы Монтеверди стали появляться на лучших сценах мира.

За несколько лет до первых опер Монтеверди появились первые оперы Якопо Пери, который по праву считается отцом и первооткрывателем оперного жанра. Но сравнение творений Пери, без сомнений, высокоталантливых - и гениального творчества Монтеверди, который из скромных романтических мадригалов вырастил страстное и полное эмоций сценическое искусство, позволяют считать Клаудио Монтеверди по меньшей мере «сородителем оперы».

Санта Мария Глориоза деи Фрари – одна из величайших венецианских базилик. Здесь упокоены аристократы и деятели искусства: дожи Джованни Пезаро и Франческо Дандоло, художник Тициан и скульптор Антонио Канова. Слева от алтаря, украшенного «Вознесением Девы Марии» Тициана, расположена капелла миланцев, в полу которой неожиданно скромная небольшая плита с нанесенным именем: Клаудио Монтеверди. Со стен капеллы взирают на мир глаза святых работы Тинторетто и Вазари, а серый камень, на котором всегда лежат живые цветы, венчает земной путь композитора.