Музыкальный ювелир

Автор: Игорь РезниковКомпозитор, о котором я сегодня, в день 168-летия со дня его рождения, рассказываю, не создал ни опер, ни симфоний, ни инструментальных концертов – почти всё его небольшое наследие посвящено инструментальной и вокальной миниатюре. Тем не менее, Анатолий Константинович Лядов сумел не затеряться среди блистательных имен своих современников, русских композиторов второй половины XIX – начала ХХ веков,занять прочное и значительное место в русской культуре, когда отечественная музыка была просто «перенасыщена» гениями, У наследия Лядова счастливая судьба – его сочинения постоянно звучат на концертных сценах мира и служат примером современным композиторам своей простотой и лаконичностью, богатством красок, ювелирной отточенностью.

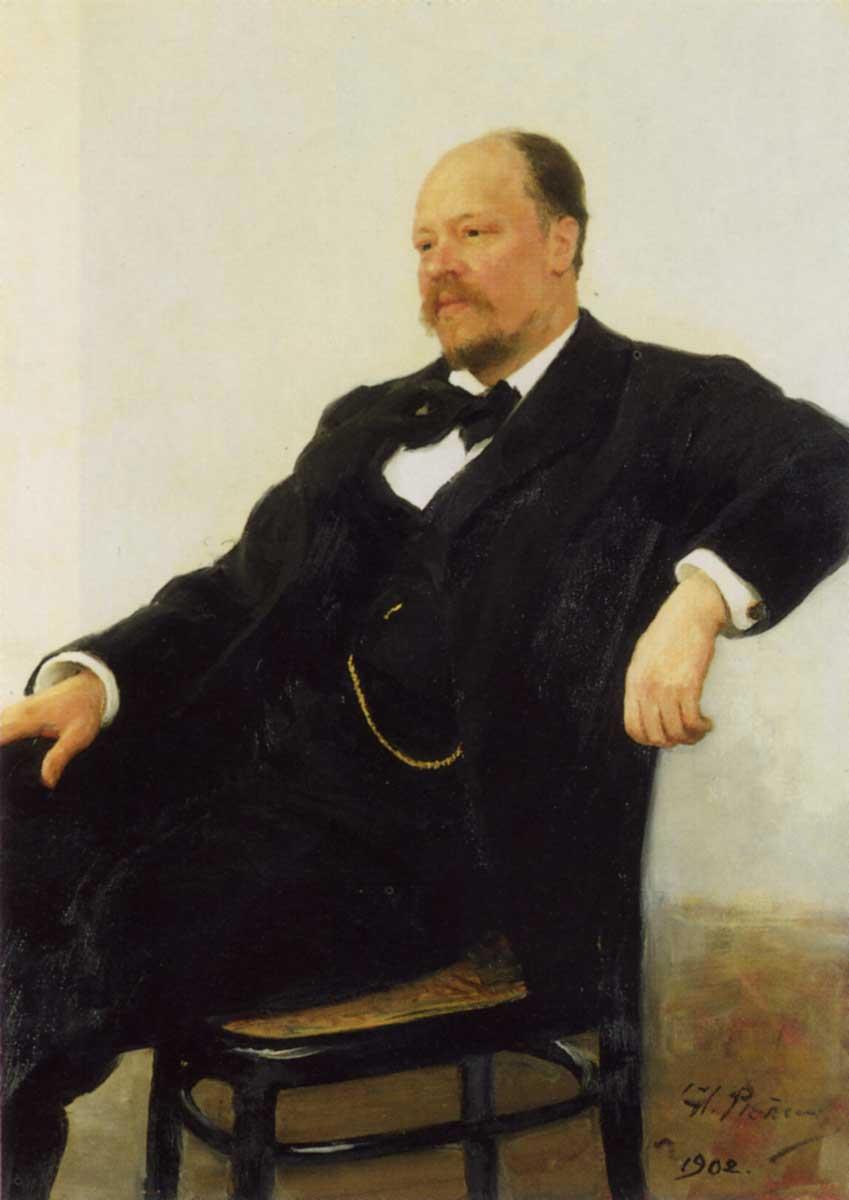

И.Е.Репин. Портрет Лядова

Музыке Лядова свойственны светлое уравновешенное настроение, сдержанность в выражении чувства, лишь иногда прерываемые страстным, непосредственным переживанием. Большое внимание Лядов уделял совершенствованию художественной формы: непринужденность, изящество, стройная соразмерность — вот его высшее критерии художественности. Идеалом ему служило творчество М. Глинки и А. Пушкина. Он подолгу обдумывал во всех подробностях создаваемые им произведения и потом записывал сочиненное начисто, почти без помарок.

Лядов родился в музыкальной семье. Его отец был дирижером Мариинского театра. Мальчик имел возможность слушать в концертах симфоническую музыку, часто бывать в оперном театре на всех репетициях и спектаклях. «Глинку он любил и знал наизусть. „Рогнедою“ и „Юдифью“ Серова восхищался. На сцене он участвовал в шествиях и толпе, а приходя домой, изображал перед зеркалом Руслана или Фарлафа. Певцов, хора и оркестра он наслушался вдосталь», — вспоминал Н. Римский-Корсаков. Мать Лядова, талантливая пианистка, умерла рано, когда Толе шел шестой год, а его сестре Вале – восьмой. Отец очень любил своих детей, но чтобы обеспечивать семью, ему приходилось много работать, поэтому брат и сестра, росшие без материнского внимания, заботы и любви, фактически были предоставлены сами себе. В доме царила беспорядочная богемная атмосфера, которая негативно отразилась на формировании личности будущего композитора. Пассивность, внутренняя несобранность и безволие – такие приобретённые с детства психологические черты впоследствии неблагоприятно сказывались на его творческой работе. При этом Лядов в своём искусстве хотел отразить то, чего не хватало ему в обыденной жизни - сказку.

Музыкальная одаренность проявилась рано, и в 1867 г. одиннадцатилетний Лядов поступил на младшее отделение Петербургской консерватории. Лядов проявлял заинтересованность к теоретическим дисциплинам и углублённо изучал контрапункт. Практическим сочинением он занимался у Римского-Корсакова, который сразу высоко оценил его дарование. Однако учёба не доставляла молодому человеку особого удовольствия, он не отличался прилежанием и часто пропускал занятия. И даже авторитет великого композитора не мог повлиять на нерадивого ученика: весной 1875 года он не явился на экзамен, а через полгода был исключён из числа учащихся.

Вне стен консерватории Лядов провёл два года, но это время не прошло для него даром, так как молодой человек очень тесно общался с композиторами «Могучей кучки». Членам сообщества: Стасову, Мусоргскому и Бородину его представил Римский-Корсаков ещё в ту пору, когда выдающийся профессор восторгался талантами своего ученика и не обижался на него за нерадивое отношение к учёбе. Лядова приняли в кружке как своего, дали ему ласковое прозвище «Лядинька», а Мусоргский тогда писал: «...Появился новый, несомненный, оригинальный и русский юный талант...». Позднее здесь Анатолий познакомился с десятью годами младшим его Александром Глазуновым, с которым завязалась крепкая дружба, продолжавшаяся на протяжении всей жизни. Кучкисты относились к молодому дарованию очень тепло, ведь, несмотря на юношеский возраст, он сумел зарекомендовать себя как профессиональный музыкант. Например, зимой 1876 года Балакирев попросил Лядова помочь подготовить к повторному изданию партитуры оперных произведений М.И. Глинки. Эта работа была проделана настолько тщательно, что Римский-Корсаков изменил своё отношение к непослушному ученику, и вскоре они даже стали хорошими друзьями. Общение с крупнейшими музыкантами оказало большое влияние на творческое формирование Лядова, расширился круг его интересов: философия и социология, эстетика и естествознание, классическая и современная литература.  В 1878 году Лядов обращается в дирекцию консерватории с прошением о его восстановлении. Ходатайство было удовлетворено, и уже весной он с отличием заканчивает учебное заведение, предоставив на суд экзаменационной комиссии написанную с большим профессионализмом кантату для заключительной сцены драмы Шиллера «Мессинская невеста». Художественный совет консерватории присудил Лядову малую серебряную медаль, однако с оговоркой: выпускник получит её, когда сдаст задолженность по научным предметам. Более того, руководство консерватории предложило Анатолию Константиновичу занять в «альма - матер» должность преподавателя по теоретическим предметам и инструментовке. С этого момента он вел педагогическую деятельность на протяжении всей жизни, воспитав много выдающихся музыкантов. Среди них Б.В. Асафьев, Н.Я.Мясковский, С.С. Прокофьев, М.Ф.Гнесин, С.М.Майкапар, В.А.Золотарёв.

В 1878 году Лядов обращается в дирекцию консерватории с прошением о его восстановлении. Ходатайство было удовлетворено, и уже весной он с отличием заканчивает учебное заведение, предоставив на суд экзаменационной комиссии написанную с большим профессионализмом кантату для заключительной сцены драмы Шиллера «Мессинская невеста». Художественный совет консерватории присудил Лядову малую серебряную медаль, однако с оговоркой: выпускник получит её, когда сдаст задолженность по научным предметам. Более того, руководство консерватории предложило Анатолию Константиновичу занять в «альма - матер» должность преподавателя по теоретическим предметам и инструментовке. С этого момента он вел педагогическую деятельность на протяжении всей жизни, воспитав много выдающихся музыкантов. Среди них Б.В. Асафьев, Н.Я.Мясковский, С.С. Прокофьев, М.Ф.Гнесин, С.М.Майкапар, В.А.Золотарёв.

1879 год принёс Лядову много новых впечатлений. В Петербургском кружке любителей музыки он впервые дебютировал как дирижёр, и здесь повстречался с меценатом и альтистом-любителем Митрофаном Петровичем Беляевым. Это знакомство плавно перетекло в дружбу. С 1884 года меценат стал устраивать каждую неделю в своём доме музыкальные вечера камерной музыки, положившие начало содружеству выдающихся музыкантов, и которое впоследствии получило название «Беляевский кружок». А со следующего года, когда Беляев основал в Германии нотоиздательскую фирму, Лядову было поручено заниматься отбором и редактированием новых произведений русских композиторов. 1884 год тоже ознаменовался очень важным для Лядова событием: он женился на выпускнице Высших женских курсов Надежде Ивановне Толкачевой, с которой счастливо дожил до конца своих дней. У супругов Лядовых родились два сына, к сожалению, умерших от истощения в 1942 году во время ленинградской блокады. В том же 1884 году композитор по приглашению управлявшего Придворной певческой капеллой Балакирева начал работать там преподавателем теоретических дисциплин, а в 1886 году стал профессором консерватории.

В этот период в музыкальных кругах Петербурга Лядов становится известным не только как композитор, но и как дирижёр, в этом амплуа он успешно выступал в основанных Митрофаном Беляевым «Русских симфонических концертах». С 1874 г. выходят в свет первые произведения Лядова: 4 романса ор. 1 и «Бирюльки» ор. 2 (1876). Романсы оказались единственным опытом Лядова в этом жанре, они были созданы под влиянием «кучкистов». «Бирюльки» — первое фортепианное сочинение Лядова, представляющее собой серию мелких разнохарактерных пьес, объединенных в законченный цикл. Уже здесь определяется лядовская манера изложения — камерность, легкость, изящность.

1887 год для Анатолия Константиновича был отмечен знакомством с Чайковским и Рубинштейном. Он впоследствии дирижировал в организованных Антоном Григорьевичем «Общедоступных симфонических концертах». В 1889 году Лядов по приглашению Беляева побывал в Париже на Всемирной художественной выставке. Там меценат устраивал концерты, на которых звучали произведения русских композиторов, в том числе и самого Анатолия Константиновича. В это же время он приобретает известность и как композитор. В конце 80-х годов Лядов обратился к вокальной музыке и создал 3 сборника детских песен на тексты народных прибауток, сказочек, припевок. Ц. Кюи назвал эти песни «крошечными жемчужинами в самой тонкой, законченной отделке».

К середине девяностых годов авторитет Лядова как композитора, дирижёра и педагога достиг своей вершины. В 1894 году он знакомится с Александром Скрябиным и сближается с Сергеем Танеевым, который приехал в Петербург ради постановки оперы «Орестея». До начала 1900-х годов Лядовым было написано и издано 50 опусов. Большинство из них — небольшие фортепианные пьесы: интермеццо, арабески, прелюдии, экспромты, этюды, мазурки, вальсы. Широкую популярность завоевала «Музыкальная табакерка», в которой с особой тонкостью и изысканностью воспроизводятся образы кукольно-игрушечного мирка. Из числа прелюдий особенно выделяется Прелюдия си минор ор. 11, мелодия которой очень близка народному напеву «И что на свете прежестоком» из сборника М. Балакирева «40 русских народных песен». К наиболее крупным произведениям для фортепиано относятся 2 вариационных цикла (на тему романса Глинки «Венецианская ночь» и на польскую тему). С конца 90-х годов Лядов с увлечением занимается обработкой народных песен, собранных экспедициями Русского Географического общества. Одной из известнейших пьес стала баллада «Про старину». Это фортепианное, а впоследствии превращенное композиторои в симфоническое, сочинение близко эпическим страницам оперы Глинки «Руслан и Людмила» и «Богатырской» симфонии А. Бородина.

Первые годы двадцатого века принесли Лядову большие огорчения: в 1904 ушёл из жизни его большой друг Митрофан Беляев. Согласно завещанию мецената, Анатолий Константинович вошёл в состав попечительского совета, организованного для вознаграждения отечественных музыкантов и композиторов. Смелым и благородным можно назвать поведение Лядова в 1905 году в период студенческих волнений. Далекий от политики, он безоговорочно примкнул к передовой группе преподавателей, протестовавших против увольнения из консерватории Римского-Корсакова. Лядов вместе с Глазуновым заявил о своем выходе из состава ее профессоров и вернулся туда лишь после того, когда должность ректора занял Глазунов.

В 1900-х гг. Лядов обращается преимущественно к симфонической музыке и создает ряд произведений, продолжающих традиции русской классики XIX в. Это оркестровые миниатюры, которые композитор называл «сказочными картинками»: их сюжеты и образы подсказаны народными источниками («Баба-Яга», «Кикимора») и созерцанием красоты природы («Волшебное озеро»).

В них композитор широко использует колористические и живописные возможности оркестра, следуя по пути Глинки и композиторов «Могучей кучки». Особое место занимают «Восемь русских народных песен для оркестра», в которых Лядов мастерски использовал подлинные народные напевы — эпические, лирические, плясовые, обрядовые, хороводные, выразив разные стороны духовного мира русского человека. Последнее десятилетие в жизни композитора постоянно омрачалось потерей близких для него людей: в 1906 году умер Стасов, а в 1908 году не стало Римского-Корсакова. Осенью 1913 года умерла любимая старшая сестра Лядова Валентина, актриса Александринского театра, а летом следующего композитор проводил на военную службу старшего сына. Горестные переживания сильно сказались на здоровье Анатолия Константиновича, и в 1911 году его самого сразила тяжёлая болезнь, от которой он уже не смог оправиться. Врачи прописали ему бережное к себе отношение. Лядов почти никуда не выходил, только лишь иногда посещал консерваторию. Тем не менее, заслуги композитора были ярко отмечены в 1913 году. В Петербургской консерватории пышно отпраздновали 35-летие его творческой деятельности. В числе последних замыслов композитора — балет «Лейла и Алалей» и симфоническая картина «Купальская ночь» по мотивам произведений А. Ремизова. Находясь в тяжёлом состоянии и предчувствуя свою кончину, перед смертью он сжёг наброски всех начатых им произведений. Переживания сломили Анатолия Константиновича. Композитор скончался 28 августа 1914 года в имении жены Полыновка недалеко от города Боровичи, менее года не дожив до своего шестидесятилетия. Сразу после кончины Анатолия Лядова похоронили в Петербурге на Новодевичьем кладбище, но в 1936 году его останки были перенесены в Некрополь Александро-Невской лавры.

Последнее десятилетие в жизни композитора постоянно омрачалось потерей близких для него людей: в 1906 году умер Стасов, а в 1908 году не стало Римского-Корсакова. Осенью 1913 года умерла любимая старшая сестра Лядова Валентина, актриса Александринского театра, а летом следующего композитор проводил на военную службу старшего сына. Горестные переживания сильно сказались на здоровье Анатолия Константиновича, и в 1911 году его самого сразила тяжёлая болезнь, от которой он уже не смог оправиться. Врачи прописали ему бережное к себе отношение. Лядов почти никуда не выходил, только лишь иногда посещал консерваторию. Тем не менее, заслуги композитора были ярко отмечены в 1913 году. В Петербургской консерватории пышно отпраздновали 35-летие его творческой деятельности. В числе последних замыслов композитора — балет «Лейла и Алалей» и симфоническая картина «Купальская ночь» по мотивам произведений А. Ремизова. Находясь в тяжёлом состоянии и предчувствуя свою кончину, перед смертью он сжёг наброски всех начатых им произведений. Переживания сломили Анатолия Константиновича. Композитор скончался 28 августа 1914 года в имении жены Полыновка недалеко от города Боровичи, менее года не дожив до своего шестидесятилетия. Сразу после кончины Анатолия Лядова похоронили в Петербурге на Новодевичьем кладбище, но в 1936 году его останки были перенесены в Некрополь Александро-Невской лавры.

Современники композитора вспоминали, что Анатолий Константинович был добрейшим человеком. С ним всегда было приятно общаться, он умел легко поддержать разговор и быть интересным собеседником. Анатолий Константинович очень любил читать и живо интересовался новинками, которые появлялись в литературе. Он на всё имел собственное мнение, которое не боялся высказывать. Например, всем было известно, что он превозносил Достоевского и Чехова и терпеть не мог Горького и Толстого. Помимо этого Лядова ещё характеризовали как беспечнейшего человека, который очень любил покутить и повеселиться, что возможно и сказалось на подрыве здоровья и раннем уходе из жизни. При этом характер Лядова был далеко не открытым: даже близкие друзья мало знали о его личной жизни.

Анатолий Константинович был наделён многими талантами. Помимо композиторского дара он имел прекрасные способности к изобразительному искусству и поэтическому творчеству. Дошедшие до нас остроумные картинки и стихотворения могут предостаточно рассказать о характере их автора. Например, Лядов очень много рисовал для сыновей, а затем устраивал целые вернисажи из своих творений, развешивая их по всей квартире. На этой выставке можно было увидеть полные юмора карикатуры на известных людей, а также изображения различных мифологических существ: кривых чёртиков или странного вида человечков.

Многие утверждают, что Лядов был самым ленивым русским музыкальным классиком. Он сам шутил, что не может выдержать более пяти минут музыки. Наследие его невелико: кантата, 12 сочинений для симфонического оркестра, 18 детских песен на народные слова для голоса с фортепиано, 4 романса, обработки народных песен, несколько хоров, чуть более 50 фортепианных пьес, 6 камерно-инструментальных сочинений.Он писал почти исключительно минитиатюры, но все они на вес золота. Его произведения покоряют своей выразительностью, совершенством формы и отшлифованностью деталей, мелодической напевностью, нежной лиричностью и ясностью музыкального мышления, а некоторые творения просто очаровывают жизнерадостностью и юмором.

Многие утверждают, что Лядов был самым ленивым русским музыкальным классиком. Он сам шутил, что не может выдержать более пяти минут музыки. Наследие его невелико: кантата, 12 сочинений для симфонического оркестра, 18 детских песен на народные слова для голоса с фортепиано, 4 романса, обработки народных песен, несколько хоров, чуть более 50 фортепианных пьес, 6 камерно-инструментальных сочинений.Он писал почти исключительно минитиатюры, но все они на вес золота. Его произведения покоряют своей выразительностью, совершенством формы и отшлифованностью деталей, мелодической напевностью, нежной лиричностью и ясностью музыкального мышления, а некоторые творения просто очаровывают жизнерадостностью и юмором.