И при чём тут воробьи?

Автор: Д. В. АмурскийВ этом месте правый берег в излучине Москвы-реки поднимается над водой довольно круто. Перепад высот между верхней точкой Воробьёвых гор и уровнем реки достигает 80 метров. Ныне плоскую вершину этих "гор" украшает Главное здание МГУ, самая впечатляющая из семи построенных в Москве сталинских высоток. Но и раньше это место не пустовало.

Уже в I тысячелетии до нашей эры на Воробьёвых горах селились представители дьяковской культуры. Они жили сначала в круглых землянках, потом в длинных деревянных домах (до 15 метров в длину и до 3.5 метров в ширину) с земляными полами, устланными травяными циновками. Каждый дом был рассчитан на несколько семей и делился на комнаты. Очаги в таких домах были открытыми и ограждались глиняным бортиком. Обычно в каждом подобном поселении обитало от пятидесяти до двухсот человек. На территории современной Москвы известно 10 городищ дьяковской культуры, жители одного поселения использовали близлежащие леса и поля в радиусе 3 километров. У них там имелись охотничьи угодья, пастбища, огороды и поля. За пределы речных долин представители этой культуры старались не выходить. На Воробьёвых горах остатки дьяковских городищ были обнаружены, как минимум, в двух места.

Одна из реконструкций поселения дьяковского типа.

Приблизительно в V веке нашей эры сюда пришли вятичи и кривичи, согнанные со своих прежних территорий Великим переселением народов. Так что к моменту основания Москвы на теперешних Воробьёвых горах обитало смешанное население, имевшее и славянские, и финно-угорские корни. Предположительно во второй половине XIII века в Москву перебрались новгородские бояре Воробьёвы. Вскоре им была пожалована вотчина на высоком правом берегу в излучине Москвы-реки. По фамилии владельцев село, которое там имелось, получило название Воробьёво. А по его имени стали называть и возвышенность на правом берегу реки.

В XV веке Воробьёво купила Софья Витовтовна, единственная дочь великого князя литовского Витовта, вдова великого князя московского Василия Дмитриевича и мать великого князя московского Василия Васильевича. Став в 1425 году регентшей при малолетнем сыне, Софья Витовтовна располагала значительными доходами от волостей в пожизненном владении, доставшихся ей по завещанию мужа. На эти деньги она покупала новые деревни и сёла. В числе последних оказалось и Воробьёво.

Софья оценила расположение села и повелела выстроить возле него деревянный дворец. В усадьбу, огороженную высокими заборами, вели большие пёстро расписанные ворота. Сами хоромы представляли собой обширную постройку, крытую тёсом, с многочисленными башенками; переходы окружали перила из точёных балясин, многочисленные окна имели стеклянные и слюдяные оконницы, вставленные в резные косяки.

Василий Дмитриевич и Софья Витовтовна (вышивка на саккосе митрополита Фотия). 1414 — 1417 годы.

Перед смертью Софья Витовтовна завещала село Воробьёво любимому внуку, Юрию Васильевичу. Но тот был слишком увлечён делами государственными, да военными походами, и по этой причине не успел жениться. Так что после внезапной кончины Юрия в 1473 году все его владения достались родным братьям. Воробьёво перешло великому князю московскому Ивану Васильевичу. Его сын Василий Иванович расширил Воробьёвский дворец, который стал его любимой резиденцией.

Говорят, что именно в Воробьёво летом 1521 года произошёл трагикомичный случай, когда при внезапном нападении на Москву крымского хана Мехмеда I Герая один из передовых татарских отрядов достиг Москвы-реки и захватил Воробьёвский дворец, в котором в этот момент находился Василий III. Ничего не подозревающие татары разграбили великокняжескую резиденцию и все дворцовые погреба, но самого великого князя, укрывшегося тогда в стоге сена, они не нашли. После этого Василий Иванович срочно отправился в Волоколамск, собрать армию, чтобы прогнать крымцев и казанцев.

В Воробьёвском дворце тяжелобольной Василий III останавливался незадолго до смерти, в последних числах ноября 1533 года. В Лицевом летописном своде по этому поводу даже сделали иллюстрацию, на которой великокняжеский дворец изображён предельно условно, без какой-либо привязки к реальности.

Чтобы поскорее переправить умирающего великого князя в Москву, его слуги построили мост на столбах напротив Новодевичьего монастыря, но из этой затеи ничего не вышло. Мост обломился под каптаном Василия III, сам экипаж дети боярские успели поймать и вытащить на безопасное место, а вот четверо коней, тянувших каптан, рухнули в ледяную воду. Пришлось везти великого князя более длинной дорогой к Боровицким воротам Кремля. На третий день после возвращения в Москву Василий III умер.

Иван Васильевич, именуемый Грозным, тоже часто бывал в Воробьёвском дворце. Известно, что когда в двадцатых числах июня 1547 года в Москве случился "Великий пожар", Государь, Царь и Великий Князь всея Руси находился в селе Воробьёво вместе с женой и братом Юрием. Говорят, что на Воробьёвых горах между Иваном Васильевичем и протопопом Сильвестром происходила беседа, в ходе которой священник указал царю, что Всевышний явил ему свой гнев, спалив Москву. На фоне пылающей столицы это выглядело так убедительно, что Иван сделал Сильвестра одним из главнейших своих приближённых.

Есть также легендарная история о том, что однажды Иван Васильевич во время литургии в церкви размышлял о чём-то, явно не связанным с благочестием. Блаженный Василий присутствовал при той службе, стоя в углу и наблюдая за царём. После литургии он якобы сказал Ивану: "Я видел, где ты истинно был: не в святом храме, а в ином месте".

Царь попытался оправдываться: "Я нигде не был, только в святом храме".

Но блаженный ответил ему так: "Твои слова не истинны, царь. Я видел, как ты ходил мыслью по Воробьёвым горам и строил дворец". Это показывает, какое значение имела тогда царская резиденция в Воробьёво.

Набеги татар и крымчаков на Русь, доходившие до Москвы, продолжались до 1591 года (Крымский поход на Русь), а вскоре после этого началось Смутное время. В течение этого периода Воробьёвский дворец неоднократно грабили и сжигали. Но место на возвышенности так нравилось русским царям, что эту загородную резиленцию отстраивали заново. Благочестивый Алексей Михайлович, также как и его предшественники, любил бывать на Воробьёвых горах. Особенно этому царю нравилось, что из села Воробьёво можно было дойти пешком до села Троицкое-Голенищево, где находился загородный дом патриарха всея Руси, и поприсутствовать на богослужении, которое проводил в храме Троицы Живоначальной сам глава русской церкви.

Фрагмент карты Царствующего града Москвы 1763 — 1766 годов.

При царевне Софье Алексеевне в октябре 1684 года было "велено под деревянные хоромы сделать каменные подклеты в длину на 80 сажень без аршина, поперег на 6 саженей с полусаженью, пятьдесят житей, да под те хоромы проезд". Работы производила артель каменщика Архипки Данилова. Было построено здание в стилистике "московского барокко" высотой около 15 метров и более 160 метров длиной, стоявшее почти на бровке обрывистого холма. На каменном подклете находились два деревянных этажа, завершавшихся крутой крышей. Во дворце было 57 комнат.

К моменту окончания работ в 1690 году власть в стране уже находилась в руках Петра Алексеевича. Он останавливался в Воробьёвском дворце и даже проводил поблизости учения потешных полков со стрельбой из орудий. Но через некоторое время он подарил эту резиденцию своей любимой сестре Наталье Алексеевне, а сам возвращался на Воробьёвы горы только в декабре 1707 года, когда приезжал в Москву посмотреть зеркальный завод У. Г. Брокгаузена.

Предположительно, вид Воробьёвского дворца, построенного в 1684 — 1690 годах, с планом нижнего каменного этажа.

При Анне Иоанновне Воробьёвский дворец сильно обветшал и его даже собирались снести. Но в казне на это не нашли денег. Потому архитектору Ивану Фёдоровичу Мичурину поручили обмерить здание и предложить, как его можно реконструировать.

Дальнейшие сведения середины XVIII века об этой царской резиденции весьма противоречивы. Точно известно лишь, что 25 апреля 1775 года Воробьёвы горы посетила Екатерина II. Ей пришла в голову идея использовать каменный этаж Воробьёвского дворца в качестве основания для временного деревянного Пречистенского дворца, выстроенного Матвеем Фёдоровичем Казаковым на улице Волхонке за Колымажным двором, рядом с усадьбой Голицыных, в честь Кючук-Кайнарджийского мира. Творение Казакова разобрали и смонтировали на Воробьёвых горах уже в 1776 году.

Это здание использовалось мало и постепенно ветшало. Примерно таким его увидел Франческо Кампорези в конце XVIII века:

Английский священник Уильям Кокс, совершивший в 1776 — 1777 годах путешествие по Европе как учитель и наставник Джорджа Огастеса Герберта, писал: "Великолепнейший вид на Москву открывается с так называемых Воробьёвых гор, где находятся развалины большого дворца, построенного Алексеем Михайловичем".

Во время московского пожара 1812 года деревянная часть Воробьёвского дворца полностью сгорела, а каменный первый этаж постепенно разобрали для других построек.

25 декабря 1812 года, после изгнания войск Наполеона из России, император Александр I подписал Высочайший манифест о строительстве в Москве храма во имя Христа Спасителя. Местом для этой монументальной церкви сначала выбрали Воробьёвы горы. В 1813 году объявили публичный конкурс на лучший проект. За два года было принято два десятка работ от разных архитекторов. Победил проект Карла Магнуса Витберга, который оказался самым масштабным и грандиозным. Радо того, чтобы руководить строительством этого храма, Витберг даже перешёл в православие, став Александром Лаврентьевичем (имя было выбрано в честь императора Александра I).

12 октября 1817 года, в пятилетнюю годовщину освобождения Москвы от французских войск, на Воробьёвых горах состоялась торжественная церемония на месте будущего строительства. Закладную доску в основание фундамента храма возложил сам император Александр I.

Раскрашенная гравюра А. Афанасьева (крепостной Платона Петровича Бекетова) "Историческое изображение торжества, происходившего при заложении храма Христа Спасителя на Воробьевых горах 12 октября 1817 года".

Но Витберг по причине молодости и отсутствия опыта в подобных делах мало подходил для руководства масштабным строительством. А грунт на том месте, где начал возводить огромный храм, оказался крайне неустойчивым. По этим двум причинам через десять лет стройку остановили. На реализацию проекта Витберга было потрачено более четырёх миллионов рублей из казны, громадная сумма по тем временам. Достаточно вспомнить, что сооружение Мытищенского водопровода обошлось в миллион. После остановки стройки на Воробьёвых горах потом ещё 8 лет разбирались, на что же были израсходованы деньги и кого наказать за хищения. Несчастного Витберга сослали в Вятку, хотя казначей комиссии сооружения храма Христа Спасителя В. В. Берг указывал, что архитектор "оказался виноватым, будучи человеком редкой, высокой честности, который, конечно, не посягнул бы ни на одну казённую (да и никакую) копейку".

Так мог бы выглядеть Храм Христа Спасителя на Воробьёвых горах, если бы его построили.

В 1896 году к коронации императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны на месте бывшего Воробьёвского дворца построили "царский павильон" со смотровой площадкой. Оттуда открывался великолепный вид на Москву. К сожалению, это сооружение не сохранилось.

Недалеко от современной смотровой площадки находился ресторан Крынкина, излюбленное место отдыха состоятельных москвичей. Из этого ресторана тоже открывался замечателный вид на город.

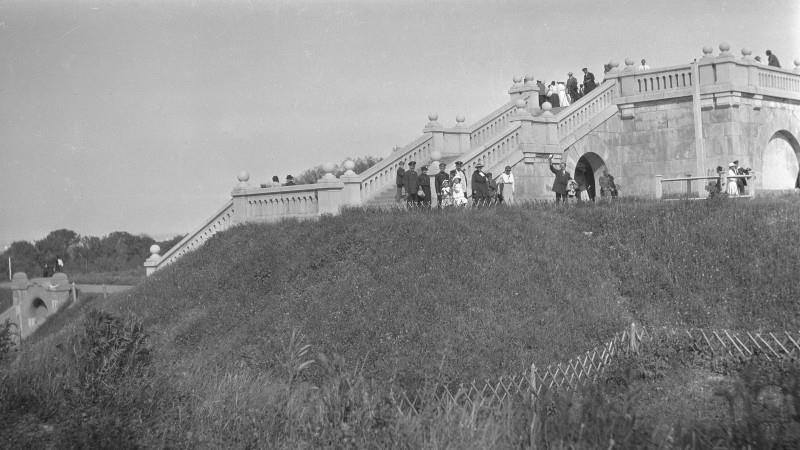

А в начале XX века в Москве начали строить новый водопровод, Москворецкий. Воду для него брали из Москвы-реки в 50 верстах выше по течению, в районе села Рублёво, где была построена водопроводная станция. Оттуда насосами по трубам вода должна была закачиваться в огромный резервуар на возвышенном месте. Для строительства этого резервуара выбрали Воробьёвы горы. Именно там в 1902 — 1903 годах построили сооружение, способное принять 170 тыс. м³ воды. А поверх этого резервуара поставили смотровую площадку, облицованную мрамором и серым гранитом.

Народу очень нравилась эта смотровая площадка.

Это сооружение сохранилось до наших дней. Правда, попасть на неё сейчас невозможно, поскольку сооружения Мосводоканала являются режимными объёктами.

Ну а в декабре 1948 года на строительном участке на Воробьёвых горах начались земляные работы, которые стали первым этапом строительства Главного здания МГУ. Открывшись 1 сентября 1953 года, эта высотка стала одной из главных архитектурных доминант российской столицы.