Передвижные атомные электростанции

Автор: Д. В. АмурскийПосле того, как люди научились использовать атомную энергию в мирных целях, в СССР возник интерес к миниатюрным атомным электростанциям, которые могли бы работать в отдалённых уголках страны, питая электричеством геологические партии, метеостанции, аэродромы или военные городки. Но строить такие объекты на месте было бы крайне невыгодно, так что почти сразу появилась идея транспортировать их после сборки на предприятии в нужную точку на карте своим ходом. В 1955 году заместитель министра среднего машиностроения СССР Ефим Павлович Славский обсуждал этот вопрос с главным конструктором ОКБ Кировского завода Николаем Михайловичем Синёвым. Результатом той беседы двух специалистов стал эскизный проект атомного энергопоезда.

В следующем году вышло постановление Совета министров СССР о разработке транспортабельной АЭС. Этот проект получил название ТЭС-3.

В Физико-энергетическом институте имени А. И. Лейпунского (тогда он ещё назывался Лабораторией "В") сначала рассматривали железнодорожные варианты электростанции, но в конце концов, после анализа всех плюсов и минусов привязки к существующим рельсовым путям, решили использовать для этих целей шасси тяжёлого танка Т-10, способное пройти по любому бездорожью. Специально для транспортабельной АЭС в ОКБ Кировского завода танковое шасси удлинили, увеличив число опорных катков с семи до десяти, а гусеницы сделали шире, тем самым добившись приемлемого давления на грунт. Двигатель форсировали, доведя его мощность с 700 до 750 лошадиных сил.

Модуль ТЭС-3 на гусеничном шасси.

Тем не менее, одно такое шасси (Объект 27), не смогло бы нести на себе атомный реактор, электрогенератор и прочее оборудование. Поэтому передвижную АЭС разделили на четыре модуля. В первом разместили двухконтурный гетерогенный водо-водяной реактор с 74 тепловыделяющими сборками с высокообогащенным ураном и систему его охлаждения. Во втором модуле помещались парогенераторы, циркуляционные насосы первого контура, теплообменник и компенсатор объема. В третьем находился турбогенератор мощностью 1.5 МВт, а в четвёртом — пункт управления системой, аккумуляторные батареи и резервный дизель-генератор. На точке, где АЭС должна была вырабатывать электричество, все четыре модуля соединялись между собой кабелями и трубопроводами.

Макет модулей ТЭС-3.

Суммарная масса всех четырёх модулей достигала 310 тонн, из которых собственно на оборудование и биологическую защиту приходилось 210 тонн. Масса этой самой защиты составляла 28 тонн. Передвижной АЭС управляла смена из трёх операторов.

ТЭС-3 в Обнинске.

Собранную ТЭС-3 установили на площадке Физико-энергетического института в Обнинске возле местной АЭС в 1961 году. Первый выход реактора на режим критических значений произошёл 7 июня 1961 года, а энергопуск состоялся 13 октября 1961 года. ТЭС-3 безупречно отработала в энергетическом режиме около 13 тысяч часов, а 18 июля 1965 года её остановили. Можно было бы произвести новую загрузку реактора, но основной заказчик, Министерство обороны СССР, отказалось от использования данной электростанции. Все четыре модуля были отправлены на площадку длительного хранения и законсервированы.

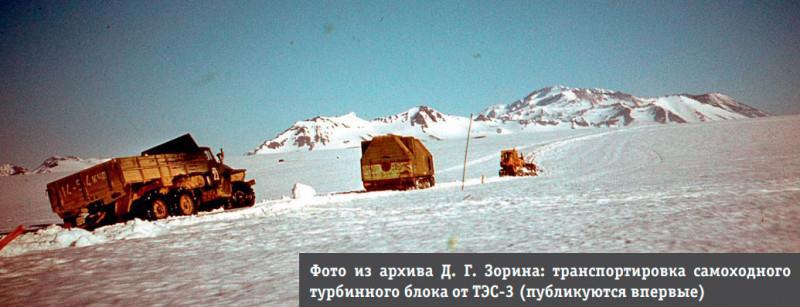

В восьмидесятых годах советское руководство решило использовать часть оборудования ТЭС-3 на Камчатке в составе Мутновской геотермальной электростанции. Модуль с турбогенератором добрался до Камчатки своим ходом. Вели его посменно два работника Кировского завода.

К сожалению, использовать это оборудование на новом месте не получилось. Для работы турбины требовалась вода, с которой на Мутновской сопке были проблемы. Теоретически можно было поставить сепаратор и градирню, но это означало, что расходы значительно увеличатся, и что проще построить с нуля электростанцию, чем приспособить модуль ТЭС-3 к местному источнику пара. Так что его оставили на окраине базового посёлка геологов возле сопки, и теперь этот агрегат на гусеницах изрядно заржавел и лишился части остекления. Сам же реактор ТЭС-3 был демонтирован и отправлен на хранилище радиоактивных отходов.

На заднем плане — модуль с турбогенератором на Камчатке. Зима 2022 года.

В принципе, проект ТЭС-3 оказался довольно удачным, но использовать водо-водяной реактор в пустынях, степях и даже в тундре было сложно из-за отсутствия необходимых объёмов воды. Поэтому уже в 1963 году Министерство обороны СССР провело закрытый конкурс эскизных проектов передвижной АЭС мощностью 500 — 800 кВт, которой бы не требовалась вода в качестве теплоносителя и которую можно было бы перевозить грузовыми самолётами. Заказчикам больше всего понравился проект Института тепло- и массообмена АН БССР, но смена власти в руководстве СССР, а потом и смерть министра обороны Родиона Яковлевича Малиновского 31 марта 1967 года отодвинули начало работ по этой тематике на десятилетие. Только в 1971 году на заседании военно-промышленной комиссии при Совете министров СССР было принято решение начать реализацию данного проекта. В 1973 году при Институте ядерной энергетики АН БССР было создано специальное конструкторское бюро с опытным производством, предназначенное для создания передвижной АЭС.

В этом СКБ разработали реактор "Памир-630Д" с теплоносителем на основе тетраоксида диазота (90 % тетраоксида диазота и 10 % моноокиси азота). Это позволило реализовать замкнутый газожидкостный цикл, что давало реактору преимущества в эффективности и компактности. Электрическая мощность реактора составляла 630 кВт. Его смонтировали в полуприцепе такой формы, которая позволяла погрузку в грузовую кабину самолёта Ан-22. Масса полуприцепа с реактором, биозащитой, системой аварийного расхолаживания, шкафом распределительного устройства собственных нужд и двумя автономными дизель-генераторами по 16 кВт каждый, составила 65 тонн, что позволяло и его перевозку по воздуху самолётом Ан-22, и его транспортацию тягачом МАЗ-7960 (особая модификация МАЗ-537).

Во втором полуприцепе примерно такой же формы смонтировали турбогенераторный блок.

Модель реакторного и тербогенераторного модулей передвижной АЭС "Памир".

Ещё оставались система управления реактором, включавшая в себя три ЭВМ (две для регулировки в режиме реального времени систем защиты и контроля и одна — в резерве, для замены) и два аварийных дизель-генератора по 100 кВт каждый. Для их перевозки были приспособлены то ли два, то ли три специальных автомобиля на базе седельных тягачей КрАЗ-258.

Когда АЭС "Памир" прибывала на точку запуска, полуприцепы устанавливались на домкраты и соединялись между собой кабелями и трубопроводами. Остальные машины парковались на расстоянии не менее 150 метров от реакторного модуля. Для обслуживания этой электростанции требовалось 28 человек.

Схема реакторного и тербогенераторного модулей передвижной АЭС "Памир".

Запуск первого опытного образца АЭС "Памир" начался 24 ноября 1985 года. Реактор успел проработать около 3 000 часов без каких-либо нештатных ситуаций. Но 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. После неё многих ведущих специалистов Института ядерной энергетики АН БССР командировали на ликвидацию последствий катстрофы. А в Минске местные партийные и хозяйственные руководители подняли панику и раздули настоящий скандал, поскольку опытный образец АЭС "Памир" располагался в 6 или 7 км от городских границ. В феврале 1988 года было принято совместное решение Совета министров СССР и президиума Академии наук БССР об окончании работ по проекту "Памир-630Д".

Единственный рабочий прототип реактора был заглушен и утилизирован в конце 1986 года; все модули с оборудованием демонтировали.

Демонтаж передвижной АЭС "Памир".

Возможно, такие компактные электростанции, как АЭС "Памир" или ТЭС-3 были бы полезны министерству обороны РФ для обеспечения электричеством военных баз и городков вдоль Северного морского пути. Но пока что никаких фактов или хотя бы слухов о возобновлении подобных проектов нет. Зато Росатом построил плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов" и заказал в Китае корпус второй подобной. Всего эта госкорпорация собиралась запустить семь плавучих атомных электростанций. С инженерной точки зрения они не сильно отличаются атомных ледоколов, технологии строительства которых РФ не теряла.

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" в Певеке.