Устройство танка КВ-1.

Автор: Алексей ДягилевШпаргалку эту написал в основном для себя, чтобы лишний раз не лазить по интернетам и не искать. А также для тех читателей, которые интересуются боевой техникой. Ссылка на справочный материал будет ниже.

Корпус танка КВ-1 разделялся на четыре отделения: управления, боевое, моторное и трансмиссионное. В центре боевого отделения, находившегося в передней части, размещался механик-водитель, а слева от него — стрелок-радист (радиотелеграфист). В лобовом листе корпуса, перед водителем, имелся люк-пробка, закрываемый броневой крышкой со смотровой щелью и прибором «Триплекс». Справа от водителя в крыше корпуса имелся зеркальный смотровой прибор. За сиденьем механика-водителя, в днище корпуса располагался аварийный люк для выхода экипажа.

Перед местом стрелка-радиста в лобовом листе корпуса имелось отверстие для стрельбы из пулемета ДТ, закрываемое броневой заглушкой. Специальной установки при стрельбе пулемет не имел, в результате чего ведение огня из него было малоэффективным. Со второй половины октября 1940 года (начиная с танка № 3706) отверстие заменили шаровой установкой ДТ. Всего без постоянной установки ДТ в лобовом листе изготовили 102 КВ-1 (включая первую машину У-0).

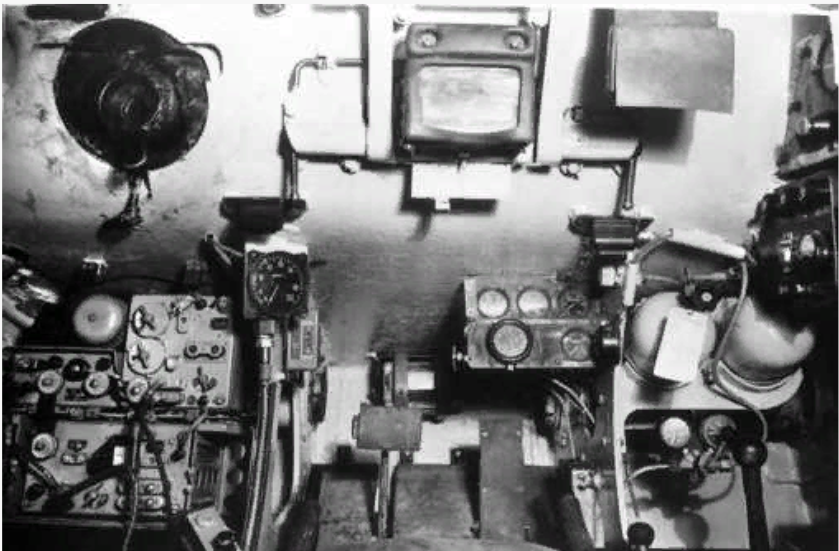

Внутренний вид отделения управления танка КВ-1: слева место стрелка-радиста, в центре место механика-водителя, видны панель с приборами, рычаги и педали управления танком, справа баллоны для запуска двигателя сжатым воздухом. Внизу — радиостанция 10-Р. Фото из американского отчета об испытании КВ-1 (РГАЭ).

Над местом стрелка-радиста имелся люк для посадки-высадки экипажа, закрываемый крышкой с рукояткой и тремя запорными планками. Вдоль левого борта отделения управления устанавливалась радиостанция, вдоль правого топливный бак и часть боеукладки, за сиденьем механика-водителя — аккумуляторные батареи. Также в отделении управления размещались баллоны со сжатым воздухом для аварийного запуска двигателя, панель контрольных приборов, рычаги и педали управления танком, топливный кран.

Боевое отделение находилось в центре корпуса. Над ним на шариковом погоне монтировалась башня с вооружением — спаренной установкой 76-мм пушки и пулемета ДТ, и еще одним ДТ в кормовом листе башни. В боевом отделении слева от пушки размещался наводчик (командир башни), справа — командир танка, а за ним — заряжающий (младший механик-водитель). Сиденья крепились специальными кронштейнами на захватах погона башни и вращались вместе с ней. В крыше башни, в средней части, имелся люк для посадки экипажа, на котором смонтирована турель для установки зенитного пулемета ДТ. Перед люком установлены броневые колпаки прицела, по бокам и в задней части крыши расположены броневые козырьки зеркальных смотровых приборов, а в передней части крыши — броневой колпак вентилятора. В правом и левом бортах башни имелись смотровые щели с приборами «Триплекс» и отверстия для стрельбы из личного оружия, закрываемые броневыми пробками.

В башне размещались распределительный щиток, прибор ТПУ, часть укладок артиллерийских выстрелов и пулеметных дисков. Вдоль бортов корпуса боевого отделения размещались масляный и топливные баки, на днище — вращающееся контактное устройство и часть боекомплекта.

За боевым отделением располагалось моторное. В нем к днищу танка крепилась подмоторная рама, на которой устанавливался двигатель, справа и слева от него вдоль бортов корпуса — водяные радиаторы системы охлаждения. Здесь же размещались масляный радиатор и воздушный фильтр.

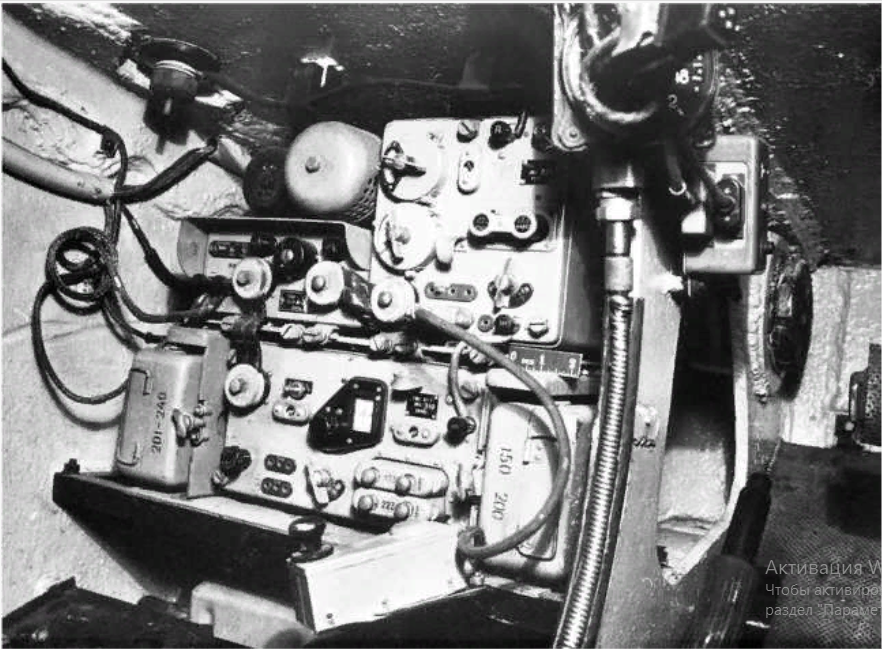

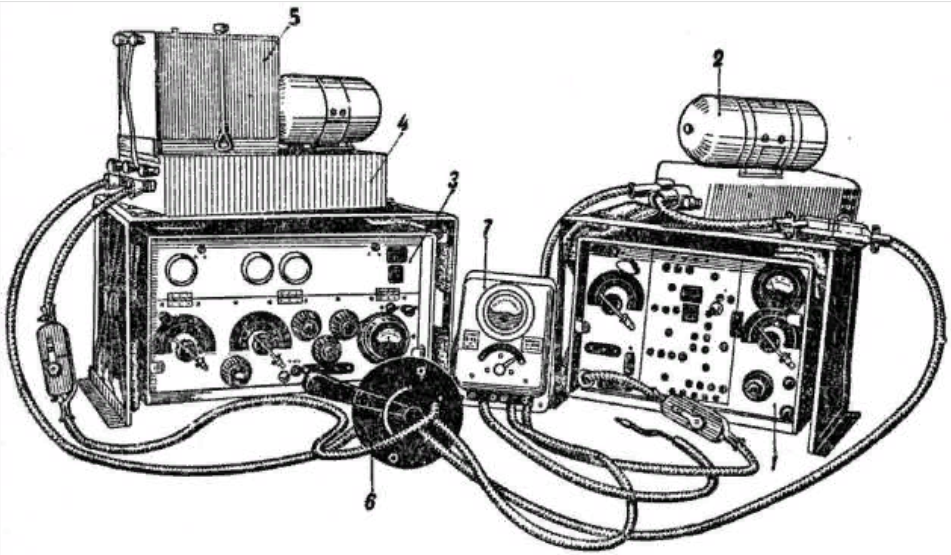

Радиостанция 71-ТК-З, стоявшая на КВ-1 выпуска 1940–1941 годов: 1 — передатчик, 2 — умформер РУН-75, 3 — приемник, 4 — умформер РУН-10, 5 — аккумуляторная батарея накала 4-НКН-10, 6 — главный переключатель, 7 — ручной регулятор напряжения РРН (руководство службы «Танк КВ»).

Моторное отделение отделялось от боевого специальной перегородкой с двумя открывающимися створками для доступа к двигателю из боевого отделения, в верхней створке имелись окошки для наблюдения за двигателем. В верхней части перегородки находились жалюзи для вентиляции боевого отделения, а вдоль бортов — дверцы для демонтажа топливных и масляных баков.

Трансмиссионное отделение располагалось в кормовой части корпуса, и отделялось от моторного перегородкой, к которой крепился кожух вентилятора. В перегородке имелось две дверцы с защелками. К днищу трансмиссионного отделения приваривалась рама, на которой монтировалась коробка перемены передач. Вдоль бортов крепились картеры бортовых передач.

Корпус танка собирался из броневых листов толщиной 75, 40 и 30 мм. Между собой листы соединялись при помощи сварки, в некоторых местах усиливались установкой гужонов и угольников.

В верхнем лобовом листе корпуса имелись вырезы для люка-пробки механика-водителя, а в верхнем переднем листе — для броневого стакана антенного ввода. На нижнем лобовом листе гужонами, с последующей обваркой, крепились два буксирных рыма. Стык нижнего лобового и верхнего переднего листов снаружи усиливался броневым угольником, установленным на гужонах. Сначала их было 34 (17 сверху и 17 снизу, в конце августа 1940 года их число сократилось до 22 (11 сверху и 11 снизу), а с середины июля 1941 года — до 16 (8 сверху и 8 снизу). Впоследствии, осенью 1941 года, количество гужонов сократили до шести, и устанавливались они только снизу — вверху их упразднили.

Борт корпуса изготавливался из одного 75-мм бронелиста, в котором прорезались отверстия для осей балансиров подвески, оси направляющего колеса и установки бортового редуктора.

Корма собиралась из двух гнутых 75-мм бронелистов, между которыми имелся карман для выброса охлаждающего воздуха от двигателя, закрытый сеткой. В нижней части кормового листа крепились два буксирных рыма.

Установка аппарата ТПУ в башне танка КВ-1. Фото из американского отчета об испытании КВ-1 (РГАЭ).

Крыша корпуса изготавливалась из брони толщиной 40 мм. Над отделениями управления и боевым она приваривалась к бортовым и лобовому листам корпуса. В ее передней части были прорезаны отверстия для люка стрелка-радиста и зеркального смотрового прибора, в середине был сделан вырез для установки нижнего погона башни, а за ним — отверстия для горловин топливных баков.

Крыша моторного отделения выполнялась съемной, и устанавливалась на болтах. В ней имелись отверстие для люка над двигателем, закрытое броневой крышкой с полукруглой выштамповкой, за ним — два отверстия для выхлопных патрубков, а вдоль бортов — два отверстия для входа охлаждающего воздуха, закрытые сетками. На КВ установочной партии эти сетки сверху защищались броневыми кожухами, но начиная с танка У-11, от кожухов отказались, что позволило увеличить на 2 градуса угол снижения орудия Л-11 при стрельбе на корму.

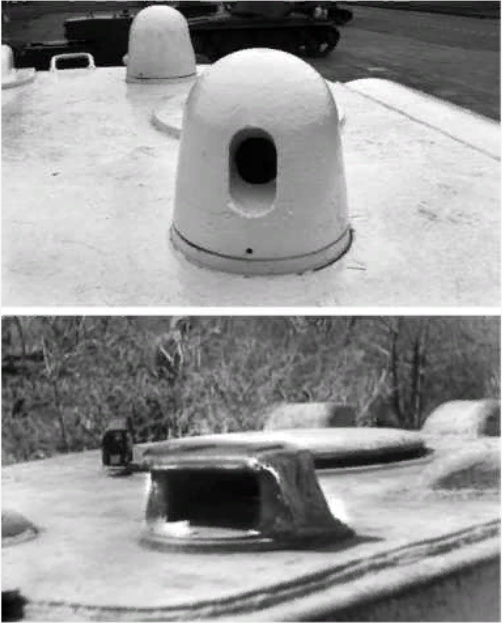

Крыша над трансмиссионным отделением также устанавливалась на болтах и была съемной. В ней имелись два круглых люка для доступа к трансмиссии, закрытых крышками. Конструкция последних была такой же, как у люка стрелка-радиста и на башне.

В ходе производства в 1940–1942 годах конструкция корпуса не претерпела каких-то серьезных изменений. Главным образом вносились доработки, связанные с упрощением его производства.

Так, в конце лета — начале осени 1940 года отказались от строжки верхнего гнутого кормового листа корпуса: до этого его верхнюю часть «срезали». В июле 1941 года люк механика-водителя вместо штамповки стал изготавливаться из плоского листа и монтироваться практически заподлицо с крышей. Это было связано с тем, что при обстреле часто происходило заклинивание люка штампованной конструкции. Кроме того, в конце июля — начале августа 1941 года изменилась форма крышки моторного отделения — вместо выпуклой она стала плоской — это было связано с отменой штамповки и упрощением конструкции.

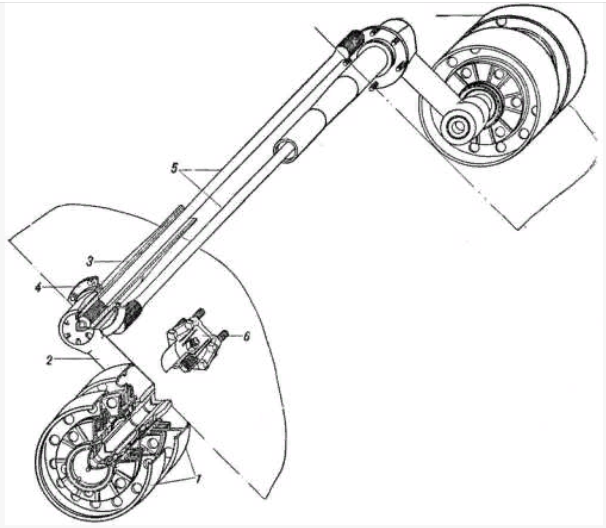

Подвеска танка КВ-1: 1 — опорные катки, 2 — балансир, 3 — ось балансира, 4 — фланец, 5 — торсионные валы, 6 — упор балансира (руководство службы «Танк КВ»).

Касались изменения и экранировки. Сначала в Челябинске ее производили так же, как и в Ленинграде: дополнительная 30 мм броня устанавливалась на верхнем и нижнем лобовых листах, на крыше перед башней приваривались V-образные планки, а по бортам — два небольших прямоугольных броневых листа для защиты погона. Примерно в конце ноября 1941 года на части машин высота экрана на верхнем лобовом листе была увеличена — это было сделано для защиты погона башни. При таком, более высоком, экране, V-образные планки на крыше отсутствовали.

В конце 1941 года было введено еще одно изменение в конструкцию корпуса — верхний кормовой лист, который до этого изготавливался гнутым, стали изготавливать из двух частей, сваренных между собой. Эта мера была принята из-за дефицита гибочного оборудования. Однако следует сказать, что до конца производства выпускались оба варианта.

Первоначально башня танка КВ-1 изготавливалась из катаной брони толщиной 75 мм. На танки установочной партии ставили так называемые круглые штампованные башни, собиравшиеся из нескольких штампованных деталей на гужонах и сварке. Они были достаточно сложными и трудоемкими, поэтому уже с 1 июля 1941 года в производство пошла башня упрощенной конструкции, называемая в документах граненой. Без существенных изменений внешнего вида она находилась в производстве больше года. Что касается круглых башен, то их получили 14 танков установочной партии (У-0, У-5, У-6, У-7, У-8, У-9, У-10, У-11, У-12, У-13, У-14, У-15, У-16, У-17). Начиная с машины У-18 в серию пошла граненая башня.

Но было одно исключение. Во время испытаний первого образца большой пониженной башни для КВ-2 в октябре 1940 года ее установили на машине У-7. При этом круглую башню У-7 (с пушкой Л-11) смонтировали на одном из серийных танков октябрьского выпуска, в лобовом листе корпуса которого уже была шаровая пулеметная установка. Пока не удалось установить номер этой машины, известно лишь то, что ее отправили в Киевский Особый военный округ. Впоследствии на У-7 поставили граненую башню с Л-11.

В начале февраля 1941 года была изменена бронировка пулеметной установки в кормовом листе башни — теперь она была такой же, как и в лобовом листе корпуса. В середине марта 1941 года изменили крепление бронезащиты смотровых приборов на крыше башни. Начиная с танка № М-4551 их стали устанавливать на болтах — из-за сварки в броне крыши часто появлялись трещины.

Одновременно с этим перенесли скобу для троса крышки моторного отделения (для ее удержания в поднятом положении). Теперь скоба находилась перед бронировкой бортового смотрового прибора на крыше.

В мае 1941 года, в связи с предстоящим введением экранировки, изменили технологию сборки башни. До этого лобовой и кормовой листы соединялись с бортовыми «в замок» с последующей обваркой. При такой технологии сварной шов находился на кромке стыка листов. По новой технологии лобовой и кормовой листы крепились к бортовым в стык, при помощи гужонов (6 спереди и 5 сзади) и сварки. Сварной шов при этом находился на бортах, на расстоянии 75 мм (толщина лобового и кормового листов) от края.

Во второй половине июля 1941 года вместо экранировки в серию пошла башня из 90 мм брони. Внешне от 75-миллиметровой ее можно отличить по бортовым смотровым приборам: в броне перед ними имелся вырез и приварена планка пулеотбойник.

В августе 1941 года завод № 371 начал выпуск упрощенных башен также из 90 мм брони. Для установки смотровых приборов на них также имелся вырез в броне и пулеотбойник.

Выпускаемые в Челябинске КВ-1 с осени 1941 года оснащались гранеными сварными башнями, конструктивно подобными башням выпуска Ижорского завода мая — июня 1941 года. Позже башню переделали по типу упрощенной башни завода № 371. А начиная с октября 1941 года танки КВ-1 стали оснащаться литыми башнями, причем их доля по сравнению со сварными постоянно возрастала. Следует отметить интересную конструктивную особенность части башен, изготовленных заводами № 200 и Уралмаш: вокруг пулеметной установки в корме имелось довольно массивное броневое кольцо. Этот элемент появился не ранее середины сентября, но просуществовал недолго.

Первоначально вооружение танка КВ-1 состояло из 76,2-мм пушки Л-11, спаренной с 7,62-мм пулеметом ДТ, еще одного ДТ в шаровой установке в нише башни, и двух запасных пулеметов. Один из них мог использоваться для ведения огня стрелком-радистом через отверстие в лобовом листе корпуса, и заряжающим — с зенитной турели на башенном люке.

Пушка Л-11 имела длину ствола в 30,5 калибра, вертикальный клиновой полуавтоматический затвор и противооткатное устройство, в котором жидкость в компрессоре сообщалась с воздухом накатника через специальный клапан (это решение было «визитной карточкой» большинства артсистем, разработанных в КБ Кировского завода под руководством И. Маханова).

Для стрельбы из пушки Л-11 выстрелы с бронебойно-трассирующим снарядом БР-350 со взрывателем МД-5, осколочно-фугасная дальнобойная стальная граната со взрывателем КТМ-1, осколочно-фугасные дальнобойные гранаты (стальная ОФ-350 и сталистого чугуна ЩФ-350А) со взрывателем КТМ-1, фугасная граната так называемого «старого русского образца» Ф-354 (выпуска времен Первой мировой войны) с взрывателями КТ-3, КТМ-3 и ЗГТ, а также шрапнель пулевая Ш-354 с 22-секундной трубкой Т-6. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 612 м/с, броне — пробиваемость — 52 мм гомогенной брони, установленной вертикально, на дальности 1000 м.

Спаренная установка пушки Л-11 и пулемета ДТ имела углы наведения по вертикали от -7 до +25 градусов. Стрельба из спаренной установки велась при помощи двух прицелов — перископического и телескопического: на машинах установочной партии устанавливались ПТ-3 и ТОД-3 соответственно, которые позже заменили на ПТ-6 и ТОД-6.

Наведение вооружения по горизонту осуществлялась с помощью механизма поворота башни, вращение которой велось электромотором. Существовал и дублирующий ручной привод. Максимальная скорость вращения башни составляла 12 градусов в секунду. Для производства выстрела из пушки имелись ножной и ручной и механизмы спуски.

В 1940 году существовало два варианта бронировки орудийной маски Л-11. На ранней отсутствовала планка под стволом орудия, имелся паз под средний болт крепления (с правой стороны по ходу) и болт сверху. Точно не удалось установить, до какого периода ставились такие маски. С большой долей вероятности можно сказать, что их отменили не позднее конца сентября 1940 года. На более позднем варианте маски Л-11 присутствовала планка-перемычка под стволом, но отсутствовали паз вместе со средним болтом и болт сверху. Со второй половине октября 1940 года (с танка № 3706) в лобовом листе корпуса появилась шаровая установка курсового пулемета. Она обеспечивала угол обстрела по горизонту до 30 градусов, и по вертикали от -5 до +15 градусов. Тогда же количество запасных пулеметов сократилось до одного. В январе 1941 года унифицировали конструкцию пулеметной установки в лобовом листе корпуса и кормовом листе башни. Теперь она имела угол обстрела по горизонту в 30 градусов, и столько же — по вертикали.

С начала января 1941 года заменили артиллерийское вооружение КВ-1 — вместо пушки Л-11 стали устанавливать 76,2-мм орудие Ф-32 конструкции завода № 92 в Горьком. Новая артсистема имела длину ствола 31,5 калибра и клиновой затвор с полуавтоматикой копирного типа. Для стрельбы из пушки и спаренного с ней пулемета ДТ сначала использовались перископический прицел ПТ-6 и телескопический ТОД-6, а с марта 1941 года — ПТ-8 и ТОД-8. Углы наведения орудия по вертикали составляли от -5 до +25 градусов. Для стрельбы из Ф-32 использовались те же боеприпасы, что и для Л-11. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 612 м/с, бронепробиваемость — 52 мм гомогенной брони, установленной вертикально, на дальности 1000 м.

На танках КВ-1 из числа машин установочной партии, прошедших модернизацию на Кировском заводе в мае — июле 1941 года, вместо пушки Л-11 монтировали Ф-32. Таким образом, получился некий гибрид: круглая башня и маска с орудием Ф-32. Таких танков было 11 штук.

В сентябре 1941 года, из-за отсутствия Ф-32, на танки КВ-1, выпускаемые в Челябинске, стали устанавливать 76,2-мм пушку ЗИС-5, разработанную конструкторским бюро завода № 92 в Горьком. Это орудие, разработанное на базе артсистемы Ф-34, отличалось от нее некоторым изменением люльки и рядом мелких деталей. ЗИС-5 имела длину ствола в 41,5 калибр и затвор с полуавтоматикой копирного типа. Благодаря установке нового гидравлического тормоза отката длина последнего при стрельбе составляла 320–370 мм. Для ведения огня из спаренной установки пушки и пулемета использовались телескопический прицел ТМФД-7 и перископический ПТ-4-7. Также использовались телескопические 9Т-7, 10Т-7, 10Т-13 и перископический ПТ4-13.

В конце 1941 года на части КВ-1 в крыше башни над местом наводчика устанавливалась измененная бронировка смотрового прибора. Она была не конической формы, а прямоугольной, а судя по широкому смотровому окну спереди, внутри находился обычный перископический смотровой прибор, а не ПТ-4-7. Этот прибор мог иметь такую же конструкцию, как и смотровые приборы в крыше башни, и не имел увеличения. Вероятнее всего, прибор с прямоугольной бронировкой над местом наводчика не вращался (в отличие от ПТ-4-7) и позволял вести наблюдение только вперед.

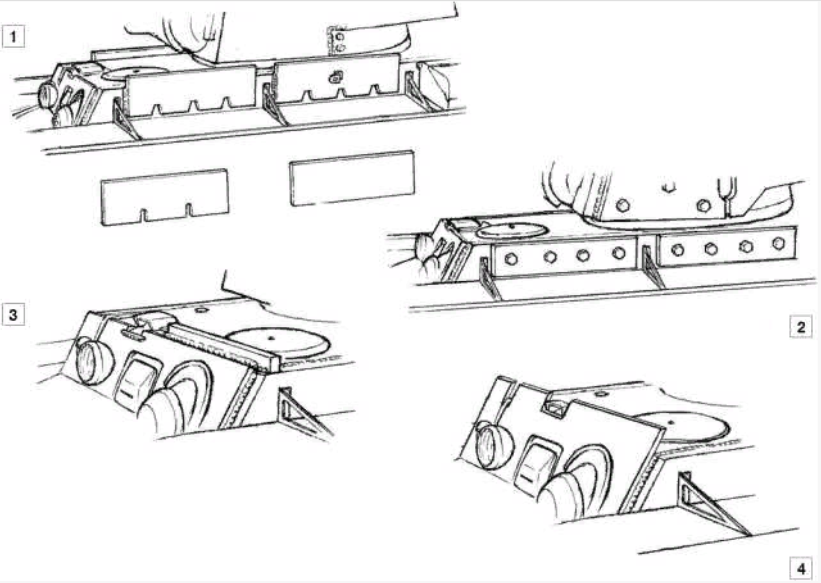

Варианты дополнительной бронировки КВ-1: 1 — крепление защиты погона на машинах ленинградского выпуска (с различными вариантами формы бронелистов); 2 — на экранированных машинах; 3 — с «низкой» экранировкой лобового листа корпуса и планкой для защиты люка на машинах ленинградского выпуска; 4 — «высокая» экранировка лобового лита корпуса, введенная на машинах челябинского выпуска.

Пушка ЗИС-5 использовала те же боеприпасы, что и Л-11 и Ф-32, а также могла применять выстрелы с бронебойно-трассирующими снарядами БР-350А, БР-350Б и БР-350 CП, оснащенные взрывателем МД-5, а также введенным в июне 1942 года кумулятивным снарядом БП-353А и взрывателем БМ. Начальная скорость бронебойно-трассирующего снаряда ЗИС-5 составляла 680 м/с, бронепробиваемость на 1000 м — 61 мм.

Возимый боекомплект танков с пушкой Л-11 выпусков составлял 103 выстрела, которые размещались следующим образом: 10 — вдоль бортов ниши башни, 21 — в вертикальной укладке в отделении управления вдоль переднего топливного бака, и 72 — в специальных ящиках-чемоданах (по три в каждом), уложенных на днище корпуса в боевом отделении. В конце 1941 года боекомплект увеличили до 111 штук за счет введения двух дополнительных чемоданов и добавления укладки на два выстрела.

Бронировка антенного ввода на КВ-1 выпуска августа 1942 года. Фото из американского отчета об испытании КВ-1 (РГАЭ).

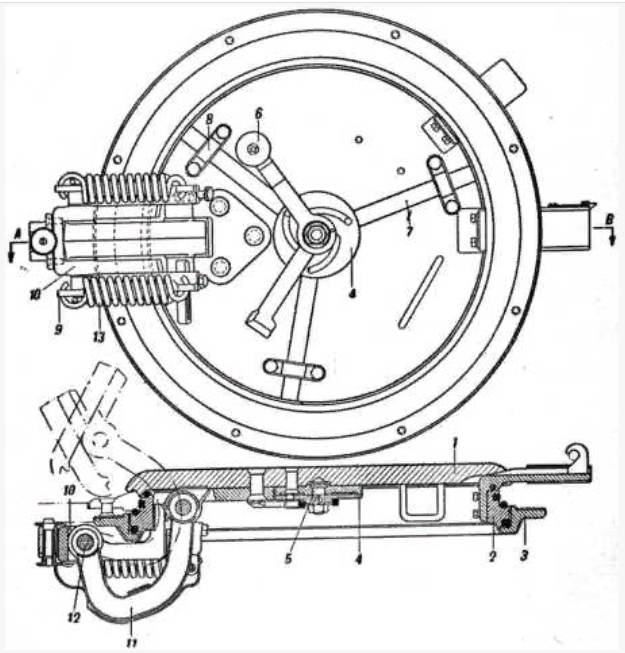

Башенный люк танка КВ-1. Конструкция всех люков машины (над водителем и над трансмиссионным отделением) была аналогичной. Башенный люк отличался лишь тем, что на нем монтировалась турельная установка для зенитного пулемета (руководство службы «Танк КВ»).

В июле 1941 года для упрощения производства и облегчения загрузки боекомплекта экипажем ввели «чемодан» на два выстрела вместо трех, и пересмотрели их укладку, что позволило увеличить боекомплект до 135 штук. Однако точных данных о том, был ли настолько увеличен боезапас за счет введения новых чемоданов, найти не удалось. Если это и было осуществлено, то только на КВ-1 ленинградского выпуска.

С введением 76-мм пушки ЗИС-5 была пересмотрена и укладка артиллерийских выстрелов: вертикальную укладку аннулировали, и большая часть боекомплекта (104 штуки) размещалась в чемоданах на полу боевого отделения (по два выстрела), и еще 10 — в нише башни. Что касается боезапаса к пулеметам ДТ, то их количество все время оставалось прежним: 3024 патрона (48 дисков), уложенных в башне и отделении управления. Кроме того, в танке КВ-1 имелась сумка на 25 гранат Ф-1.

Смотровой люк-пробка механика-водителя танка КВ: 1 — кронштейн, 2 — «триплекс», 3 — петля, 4 — задвижка, 5 — заслонка, 6 — защелка (руководство службы «Танк КВ»).

В качестве силовой установки на танках КВ-1 использовался 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель В-2К, эксплуатационная мощность которого составляла 500 л.с. при 1900 об/мин, а максимальная — 600 л.с. при 2000 об/мин. Он устанавливался в моторном отделении вдоль продольной оси корпуса машины. Для запуска двигателя применялись два электростартера СМТ-4628 мощностью 6 л.с. каждый. Кроме того, существовал вариант запуска при помощи сжатого воздуха, от двух 5-литровых баллонов, размещенных в отделении управления. Осенью 1941 года вместо двух стартеров стали устанавливать один — СТ-700 мощностью 14 л.с.

Система воздухоочистки двигателя состояла из центробежного воздухоочистителя с масляной ванной и проволочным фильтром (канителью).

Топливная система двигателя включала в себя топливоподкачивающий насос БНК-5Г-6, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, насос высокого давления НК-1, топливный фильтр, трубопроводы, топливный кран, манометр, топливомер и три внутренних топливных бака емкостью 600–615 л. Один из них (на 230–235 л) размещался у правого борта в отделении управления, за ним в боевом отделении — еще один (на 235–240 л) и третий также в боевом отделении у левого борта (на 140 л). Каждый бак оснащался гидростатическим топливомером, щиток которого находился справа от места механика-водителя. С осени 1941 года топливомеры на КВ-1 не устанавливались из-за их отсутствия. Также в отделении управления размещался ручной насос «Альвейер» для подкачки топлива из баков при запуске двигателя.

Ремонт танка КВ-1 на одном из московских предприятий. Зима 1941 года. На этом фото хорошо видно дополнительное броневое кольцо защиты пулеметной установки в кормовом листе башни. Такое кольцо встречается на некоторых челябинских КВ-1 со сварными башнями выпуска осени 1941 года (АСКМ).

Примерно с августа 1941 года на надгусеничных полках КВ-1 Ленинградского Кировского завода стали устанавливать дополнительные топливные баки прямоугольной формы (три — шесть) емкостью 60 л каждый. Примерно с того же времени появились дополнительные цилиндрические баки и на танках КВ-1 Челябинского завода — их было пять каждый емкостью 90 л. При этом один из баков использовался для масла. Допбаки были сняты с КВ-1 в конце февраля 1942 года на основании постановления ГКО об облегчении массы танка КВ-1. Запас хода на основных баках составлял 225 км по шоссе и 150 км по грунтовым дорогам.

Система смазки двигателя состояла из шестеренчатого насоса, маслофильтра, двух масляных радиаторов с кранами выключения, манометра, термометра, сливного крана, маслопроводов и масло бака емкостью 60 л, расположенного у левого борта в боевом отделении сразу за топливным баком.

Жидкостная система охлаждения двигателя емкостью 55–60 л включала в себя два водяных радиатора, водяной насос, заливной бачок, рубашки цилиндров двигателя, трубопроводы, вентилятор и два аэротермомтетра. Радиаторы устанавливались вдоль бортов корпуса на специальных кронштейнах, каждый из них стоял из двух штампованных стальных коллекторов (переднего и заднего) и пакета из 41 охлаждающей алюминиевой трубки. На трубки для увеличения поверхности охлаждения были надеты дополнительные алюминиевые пластины. Осенью 1941 года из-за дефицита алюминия перешли на изготовление радиаторов из стальных трубок. Эти радиаторы были спроектированы под руководством конструктора-турбиниста Н. Синева.

Из-за отсутствия дизелей В-2 осенью 1941 года на небольшом количестве танков КВ-1 установили карбюраторные двигатели М-17Т. Они оснащались двумя карбюраторами К-17Т, для запуска использовался электростартер СТ-61 мощностью 3,5 л.с. Кроме того, существовала резервная система запуска сжатым воздухом. В связи с установкой карбюраторного двигателя была несколько переработана система его охлаждения и смазки.

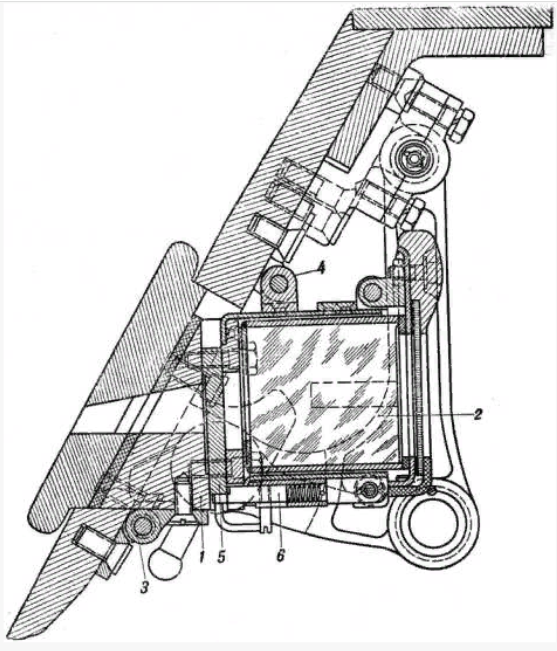

Трансмиссия танка КВ-1 состояла из главного фрикциона, коробки перемены передач, бортовых фрикционов с тормозами и бортовых передач.

Главный фрикцион — сухой, трехдисковый, с трением сталь по феродо. Он включал в себя ведущие и ведомые части, и механизм включения. Ведущие детали состояли из диска вентилятора, ведущего барабана, нажимного, опорного и двух ведущих дисков. В состав ведомых частей входили ведомый барабан и три ведомых диска. Механизм выключения состоял из выжимных рычагов, муфты, вилки, вала и рычага выключения.

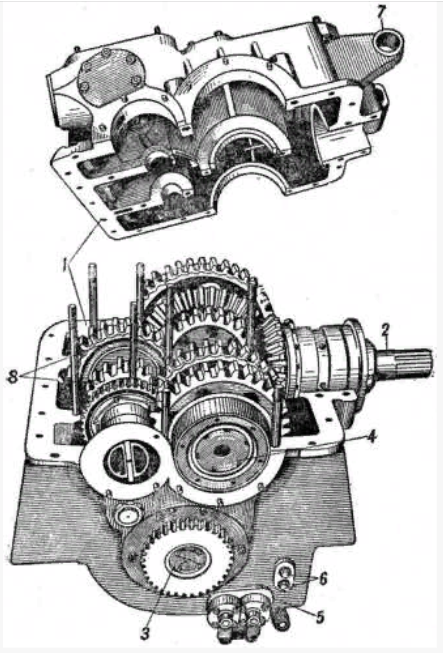

Коробка перемены передач танка КВ-1 имела пять передач для движения вперед и одну назад. Она состояла из картера, отлитого из алюминиевого сплава (силумин), в котором монтировались все валы и шестерни, ведущего, главного и промежуточного валов, блока шестерен заднего хода и приводов управления.

Бронировка башенных смотровых приборов КВ-1: вверху стандартная, для перископического прицела ПТ-4-7 и панорамы ПТК; внизу для перископического прибора, который ставился на части КВ-1 выпуска 1942 года у наводчика вместо перископического прицела. Это делалось из-за нехватки оптики, такой прибор не вращался и позволял вести наблюдение только вперед.

Осенью 1941 года перешли на упрощенный режим термообработки шестерен и изготовление картеров коробки передач из стали. В результате, надежность агрегата резко снизилась, что приводило к авариям танков. Весной 1942 года путем введения дополнительных ребер жесткости на картере, изменения материалов шестерен и более жесткого контроля за качеством изготовления эту проблему удалось решить, но лишь частично.

Многодисковый бортовой фрикцион сухого трения сталь по стали состоял из ведущих и ведомых частей и механизма выключения. Ведущие части — ведущий вал, внутренний барабан, 16 стальных, нажимной и отжимной диски — соединялись с главным валом коробки передач. Ведомые части соединялись с бортовой передачей и состояли из наружного барабана и 16 ведомых дисков. Для выключения бортовых фрикционов служили два рычага управления, которые находились в отделении управления справа и слева от сиденья механика-водителя.

Ленточные плавающие тормоза предназначались для остановки танка, его поворотов при движении и удержания на подъемах и спусках. Каждый тормоз состоял из тормозной ленты, рычага тормоза и кронштейнов. Лента изготавливалась из стали и состояла из двух частей, соединенных накладкой. На внутренней поверхности ленты для увеличения силы ее трения о наружный барабан бортового фрикциона приклепывались накладки из феродо.

Бортовые передачи представляли собой одноступенчатые понижающие планетарные редукторы, уменьшающие обороты ведущих колес по сравнению с оборотами главного вала коробки перемены передач. Каждая бортовая передача состояла из стального литого картера, в котором помещались ведущий вал, две цилиндрические шестерни постоянного зацепления и планетарный блок.

Ходовая часть танка КВ-1, применительно к одному борту, состояла из шести опорных и трех поддерживающих катков, ведущего и направляющего колес и гусеничной ленты.

Опорные катки имели внутреннюю амортизацию. Они состояли из стальной ступицы, на которой шпонками крепились диски, между которыми были зажаты резиновые амортизаторы.

Независимая торсионная подвеска КВ-1 состояла из двенадцати балансиров и двенадцати торсионных валов. Труба балансира вращалась в двух бронзовых втулках, смонтированных в кронштейнах корпуса танка. С конца ноября 1941 года бронзовые втулки были заменены чугунными. Максимальный угол закрутки торсионного вала составлял 26 градусов, они обеспечивали средний динамический ход катка 162 мм.

На машинах установочной партии, июльского и, возможно, части танков августовского выпуска 1940 года устанавливались опорные катки с штампованными дисками, в которых имелось восемь отверстий, служивших для вентиляции резиновых амортизаторов. В августе 1940 года число отверстий в диске сократилось до шести. В таком виде катки выпускались до июня 1941 года, когда потребовалось их усиление в связи с экранировкой КВ и возросшей массой машины. Для уменьшения деформации обода катка отказались от внешнего ряда отверстий (их было 12 штук). Однако широкого распространения данная конструкция не получила — КВ без отверстий в дисках опорных катков встречаются не очень часто.

С середины июля 1941 года в производство пошел опорный каток, обод и диск которого изготавливались из литых деталей. Это было связано, прежде всего, с разгрузкой дефицитного прессового оборудования и увеличением выпуска танков. Внешне каток из литых деталей отличался наличием на ободе 12 ребер, располагавшихся между отверстиями. Они служили для усиления конструкции, а также облегчения процесса литья. Существовал еще один вариант катка с ребрами — последних было всего шесть, и они имели значительно меньший размер. Вероятнее всего, что такие катки изготавливались на Челябинском тракторном заводе в июле-августе 1941 года, но выпуск был довольно быстро прекращен — фото танков КВ-1 с такими катками встречается немного.

Со второй половины ноября 1941 года ЧКЗ перешел на выпуск цельнолитых стальных катков без внутренней амортизации. Существовало несколько вариантов катков — сплошные и с отверстиями в диске, с ребрами жесткости различной длины и т. п.

Поддерживающие катки на ленинградских КВ-1 встречаются двух видов: литые, с шестью ребрами жесткости, и штампованные, без ребер. Последние устанавливались на танки с марта 1941 года. Причем на литых встречаются крышки двух типов: шестигранная, со скругленными углами (ориентировочно на машинах выпуска до октября 1940 года), и круглая.

Что касается машин, выпущенных в Челябинске, то они оснащались литыми поддерживающими катками с ребрами жесткости на диске, и вероятно на штампованный диск не переходили. Со второй половины ноября 1941 года ЧКЗ перешел на выпуск поддерживающих катков без наружной резиновой амортизации.

Ведущее колесо КВ-1 состояло из литой ступицы и двух литых венцов (по 16 зубьев), изготовленных из специальной стали. Сначала крепление наружного колпака ведущего колеса осуществлялось 16-ю болтами, а в августе 1941 года на машинах ленинградского выпуска их число уменьшилось до 12 (по три через один). В Челябинске ведущее колесо до конца 1941 года изготавливалось колпаком, крепящимся на 16 болтах, а затем их число сократили до восьми.

На КВ-1 выпуска 1940 года очиститель ведущего колеса (грязеочиститель) собирался на болтах из двух деталей, что приводило к его поломкам при движении танка по тяжелым грунтам. В начале 1941 года его конструкцию усилили, и теперь он отливался одной деталью.

Направляющее колесо устанавливалось на двух конических роликоподшипниках на оси кривошипа винтового механизма натяжения гусеницы. Его корпус для прочности усиливался ребрами жесткости.

Гусеничная лента состояла из 87–90 траков, соединенных между собой пальцами, вставленными в проушины траков. Палец фиксировался шайбой и пружинным кольцом. Ширина трака составляла 700 мм, первоначально их изготавливали штамповкой из стали 35ХГ2. Начиная с машины КВ-1 № У-10, ввели траки с усиленными, более высокими, перемычками. В июле 1941 года на КВ-1 производства ЛКЗ траки еще раз усилили, в частности, появились дополнительные ребра с наружной стороны у углубления под клык. В конце августа 1941 года часть машин получила гусеницу из комбинированных траков с гребнем — без гребня. Такое мероприятие было связано с упрощением конструкции и технологии изготовления танков КВ.

В Челябинске траки примерно до конца 1941 года изготавливали с более высокими перемычками. Затем, с целью разгрузки прессового оборудования, в производство пошел штампованный трак из двух половинок и небольшим гребнем. При установки на танки такие траки чередовались с обычными. До конца производства танки КВ-1 оснащались гусеничными лентами обеих типов.

Коробка перемены танка КВ-1 выпуска 1941 года со снятой верхней половиной картера: 1 — картер, 2 — ведущий вал, 3 — главный вал, 4 — промежуточный вал, 5 — приливы для валиков вилок и замка, 6 — контрольные пробки; 7 — приливы для вала рычага выключения главного фрикциона, 8 — блок шестерен заднего хода (руководство службы «Танк КВ»).

Электрооборудование КВ-1 выполнялось по однопроводной схеме, напряжение бортовой — 24 В. Основным источником электроэнергии служил генератор ГТ-4563А мощностью 1 кВт, вспомогательным — четыре аккумуляторных батареи 6-СТЭ-144. Основными потребителями электроэнергии являлись стартер, электромотор МБ-20 механизма поворота башни, средства связи, электросигнал, приборы внутреннего и наружного освещения. Основная часть электропроводки в корпусе танка была уложена в стальных трубках, что обеспечивало защиту проводов от механических повреждений.

Для внешней связи на танке устанавливалась коротковолновая, телефонно-телеграфная радиостанция 71-ТК-З, состоявшая из приемника и передатчика с умформером и аккумуляторами. С осени 1941 года из-за недостатка 71-ТК-З на КВ-1 стали ставить радиостанцию 10-Р, состоящую из передатчика, приемника, блока питания и ящика для ЗИП. Однако, с осени 1941 года из-за дефицита средств связи радиостанции получали далеко не все КВ-1.

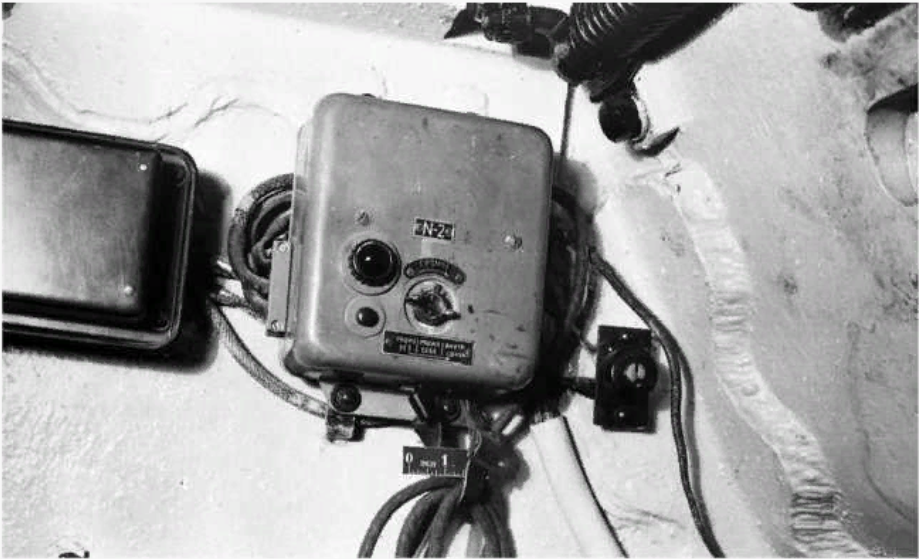

Для связи между собой члены экипажа КВ-1 имели танковое переговорное устройство ТПУ-4, а затем ТПУ-4БИС на четыре абонента.

На танках КВ-1 выпуска 1940 года ЗИП укладывался в три ящика на надгусеничных полках: один на правой и два на левой, при этом крышки ящиков не имели ручек. С начала нового, 1941 года размещение ящиков изменилось: теперь на левой полке крепился один, а на правой два. Кроме того, немного изменилась форма боковин крышек, а на последних появились ручки. Такое расположение и конструкция ящиков сохранилось до конца производства КВ-1 в Ленинграде.

На правой полке имелся пенал цилиндрической формы, в котором находился банник для чистки орудия и разрядник (для извлечения снаряда при его застревании в канале ствола) с чехлами для них, а также чехлы на дульную часть и казенник орудия и банка с пушечным салом. На правой полке спереди укладывался брезент для укрытия танка, который в походном положении удерживался двумя брезентовыми ремешками.

Несколько раз в ходе производства менялось размещение двуручной пилы. Сначала она находилась на левой надгусеничной полке и укладывалась в специальный деревянный пенал. В марте 1941 года пила перекочевала на внутреннюю часть крышки заднего ящика с правой стороны. При этом существовало два способа ее крепления: специальными металлическими зажимами и в деревянном пенале (аналогичном по конструкции тому, что раньше размещался на левой надгусеничной полке). В июле 1941 года пилу переместили на крышку ящика с левой стороны. Крепилась она металлическими зажимами.

Примерно с августа 1941 года КВ-1, выпускаемые в Челябинске танки, стали оснащаться только двумя ящиками ЗИП (на правой и левой надгусеничной полках). При этом были ликвидирована укладка пенала для банника разрядника.

С начала 1942 года убрали ящик на левом борту, а чуть позже — и на правом. Вместо них появился один маленький ящик ЗИП прямоугольной формы на правом борту. Кроме того, были введены укладки запасных траков на надгусеничных полках.

На танках КВ-1 имелось два типа буксирных тросов — с плетеными и литыми коушами. Литые ставились с мая 1941 года на машинах выпуска Ленинградского Кировского завода, и с сентября — на танках челябинского выпуска.

Ссылка на книгу: