Кто сжёг типографский станок, или Гипотенуза, как символ сретения правды

Автор: Д. В. АмурскийПомните у Михаила Евграфовича Салтыков-Щедрина рассказ "Медведь на воеводстве"? Там бравый майор и вновь назначенный воевода лесной трущобы Топтыгин 2-й собирался на подведомственной территории первым делом разорить типографию. Но когда он прибыл на место службы, то выяснил, что некто Магницкий уже давно публично сжёг казённый ручной типографский станок, университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло.

Кем же был упомянутый господин, если в 1884 году его имя пользовалось такой дурной славой в Российской империи?

Михаил Леонтьевич Магницкий приходился правнуком математика Леонтия Филипповича Магницкого, создателя первого в России учебного пособия по математике. Магницкий-правнук получил хорошее образование в Московском университетском благородном пансионе, и даже был удостоен по его окончании награды за блестящие успехи в науках из рук самого Михаила Матвеевича Хераскова, бывшего тогда куратором Московского университета. Вот только жизненные обстоятельства привели Михаила Леонтьевича в лагерь тех, кто считал, что просвещение — штука вредная и опасная.

Поступив на государственную службу в 1798 году, Магницкий через пять лет принялся делать карьеру в Министерстве внутренних дел. Там он попал под начальство Михаила Михайловича Сперанского и вскоре сделался одним из самых деятельных его сотрудников. Но Сперанского в марте 1812 года отправили в отставку и выслали из столицы. Аналогичная участь ждала и Магницкого.

Говорят, что именно жена Михаила Леонтьевича оказалась виновницей опалы и Сперанского, и своего мужа. По свидетельству одного из современников, подруга Магницкой по институту благородных девиц очень слёзно просила за своего мужа, вице-губернатора, отправленного в отставку. Магницкие уговорили Сперанского обратиться к самому императору, чтобы тот простил отставленного. Но Александр I отказался, поскольку слишком хорошо помнил о проступках того вице-губернатора.

Сперанский выказал упорство и через некоторое время снова замолвил словечко за проштрафившегося чиновника. И снова получил отказ. Сообщая в записке жене вице-губернатора об обстоятельствах дела, Михаил Михайлович позволил себе лишнее. Он написал так:

"Что мне делать с бестолковой, плешивой головой, которая никаких резонов слышать не хочет и, с свойственным ему упрямством, во второй раз отказала мне решительно!"

Жена Магницкого проявила невероятную беспечность, отдав эту записку жене опального вице-губернатора. Та же зачем-то показала записку министру полиции Александру Дмитриевичу Балашову, который тут же использовал её против Сперанского, своего политического противника. Император, которому консервативно настроенные вельможы давно уже сообщали о разных дерзких отзывах, исходящих от его государственного секретаря, очень разозлился. 17 марта 1812 года, после разговора с Александром I, Сперанский был отстранён от должности, а вечером того же дня министр полиции Балашов лично арестовал Сперанского и вручил ему предписание незамедлительно покинуть столицу.

Впрочем, есть ещё версия о том, что Магницкий слишком многое рассказывал французскому посланнику в России, Арману де Коленкуру. Говорят, что впоследствии сам Александр I говорил Михаилу Леонтьевичу:

"Как мне было вас не удалить; мне донесли о времени и о месте ваших свиданий с Коленкуром".

Магницким многое пришлось пережить в ссылке. На улицах Вологды на него указывали пальцем, называя изменником. Акушер отказывался приезжать к его беременной жене. В лавках ему продавали товары по ценам, завышенным в сравнении с обычными в несколько раз. За снимаемый семейством Магницких дом, вместо обычных трехсот рублей, пришлось платить тысячу рублей в год. Вологодский губернатор пытался заставить слуг Магницкого доносить на него; угрожал тем, кто готов был познакомиться с ним, ссылкой в Сибирь; рассказывал о нём всяческие небылицы, порочащие всю семью ссыльных.

Михаил Леонтьевич искал любой возможности вернуться из опалы. Для этого он ездил к Алексею Андреевичу Аракчееву в Грузино. Именно заступничество "притеснителя всея России" и помогло Магницкому и Сперанскому вернуться из ссылки. Но Михаил Леонтьевич сделал для себя определённые выводы и более никак не показывал, что явлется сторонником каких-либо реформ. Отныне он всячески выставлял себя вернейшим государевым слугой. Он провёл ревизию в Воронежской губернии, вскрыв там многочисленные злоупотребления, потом в Симбирской губернии, где, как писал сам Михаил Леонтьевич, "восемь помещиков за тиранство предал я суду, в том числе известного богача Наумова, который имея 30 тысяч рублей дохода, употреблял для истязания крестьян железную шапку в 16 фунтов веса".

Но помещик Наумов оказался крепким орешком. Он сам отправил жалобу на Магницкого в столицу. И если бы не вмешательство Александра Николаевича Голицына, которому требовались деятельные помощники в Министерстве духовных дел и народного просвещения Российской империи, Михаила Леонтьевича ждала бы новая опала. Как позднее писал он сам,

"Дворянство видело во мне, по его мнению, предателя собственного моего сословия, из преданности к правительству; весь многочисленный класс подьячих и лихоимцев — опасного и смелого обличителя; получестные их покровители — человека жестокого и злонамеренного".

В 1819 году Магницкий стал членом Главного правления училищ и был отправлен в Казань с ревизией. Чтобы выслужиться перед новым своим покровителем и перед императором, Михаил Леонтьевич развил бурную деятельность. Он прибыл из Симбирска в Казань, 8 марта созвал экстренное заседание университетского Совета, после чего предпринял личный осмотр университета и всех его учреждений. Уже 16 марта ревизия в Императорском Казанском университете была завершена, а 9 апреля, по возвращении в Санкт-Петербург, Магницкий представил своему начальству отчёт, в котором это учебное заведение, основанное лишь 5 ноября 1804 года, представало в самом чёрном свете. А в университете за 14 лет существования реально получили законченное высшее образование только 43 выпускника, каждый из которых обошёлся государству примерно в 40.000 рублей. Преподавателей не хватало, многие кафедры пустовали, хотя набор студентов в 1818 году увеличили в 4 раза, с 3 до 13. При этом штат преподавателей по бумагам составлял 40 человек, а ещё было 78 человек чиновников и младших служащих. По сути, наблюдались обычные проблемы роста, которые решались простым администрированием. К тому же в 1815 году в здании университета приключился пожар. Но Магницкий обвинил руководство заведения в растрате казённых денег и в безбожном направлении преподавания (отсутствует кафедра богословия!), и предложил закрыть этот университет, торжественно разрушив само его здание.

Такая ретивость ревизора не нашла понимания в столице. В Главном правлении училищ никто не поддержал Магницкого, а император, по чьей инициативе Казанский университет и был создан, рассудил так: раз Михаил Леонтьевич обнаружил злоупотребления и недостатки — то пусть сам их и исправляет.

Магницкого назначили попечителем Казанского учебного округа и дали ему карт-бланш на любые действия, которые он посчитает необходимыми. Михаил Леонтьевич, изучив учебный процесс, уволил 11 профессоров сразу (это при общей нехватке преподавателей!), а профессора отделения нравственно-политических наук и ректора Гавриила Ильича Солнцева в 1820 году предал университетскому суду, за преподавание естественного права "на разрушительных началах". Обвинительными документами должны были служить студенческие конспекты лекций Солнцева, где были сделаны собственноручные примечания Магницкого, доказывавшие, что ректор "опровергает совершенно все основания общества и церкви", оправдывает самоубийство, проповедует революционные идеи и т. п.

Здание Императорской гимназии в Казани, которое в 1819 году занимал ещё и Казанский университет.

Университетский суд подчинялся попечителю, но даже при таком состоянии вещей потребовалось почти два года, чтобы убедить его членов вынести приговор, позволивший уволить Солнцева из Казанского университета. Абсурдность этого увольнения хорошо иллюстрирует тот факт, что Гавриила Ильича местные власти тут же захотели видеть председателем казанской палаты уголовного суда, но чуть позже решили, что такому видному специалисту по всем отраслям права к лицу более ответственная должность казанского губернского прокурора, где он и проработал с лета 1824 года целых два десятилетия.

Особым доверием Магницкого пользовался Григорий Борисович Никольский, ординарный профессор по кафедре прикладной математики. 5 июня 1820 года Никольского избрали ректором Казанского университета, вместо Солнцева. Этот профессор буквально исполнял инструкции Магницкого, в которых требовалось "указывать на премудрость божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания непрестанно окружающих нас чудес". Так что на лекциях Никольского по математике можно было услышать такое:

"Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира правосудия и любви через ходатая бога и человека, соединение горнего с дольним, земного с божественным… Как без единицы не может быть числа, так и мир не может быть без единого творца".

По настоянию Магницкого, Никольский ввёл в Казанском университете строгие, почти монастырские порядки. Все студенты обязаны были иметь при себе Библию, Евангелие и псалтырь на русском языке. В столовой перед завтраком, ужином и во время обеда читались молитвы и тексты из священного писания. В коридорах каждого этажа университетского здания дежурили часовые. Виновных в нарушении правил, придуманных Магницким и утверждённых лично императором Александром I, сажали в карцер с железными решетками. А для пущей наглядности стены карцера разрисовали сценами из страшного суда.

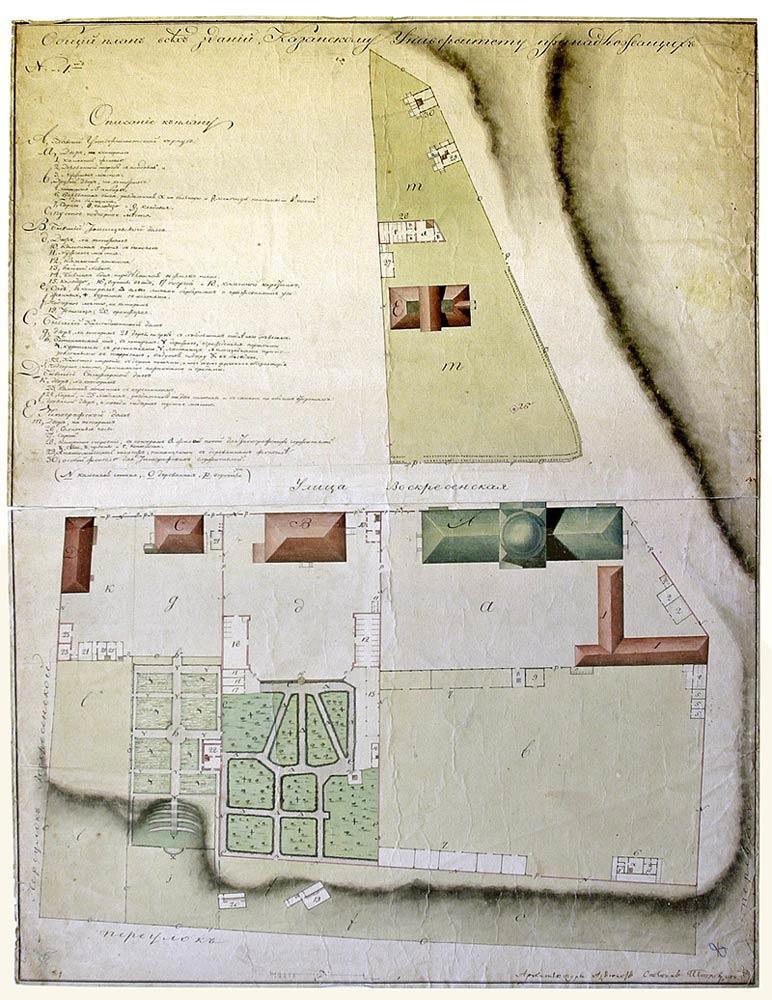

План зданий Казанского университета в 1820-х годах. A — гимназический корпус, B — "тенишевский" дом, C — комендантский дом, D — "спижарный" дом, E — "типографский" дом.

Сам же Магницкий, наведя шороху в Казани в 1819 году, вернулся в столицу, откуда руководил университетом посредством писем, инструкций, речей и распоряжений. Лишь в августе 1825 года, после того, как министром народного просвещения стал Александр Семёнович Шишков, Михаилу Леонтьевичу пришлось снова отправиться в Казань. Но это его не спасло. Шишков обвинил Магницкого в растрате 400 рублей государственных денег, выделяемых на ежегодную визитацию округа, тогда как сам попечитель в Казань не ездил. 1 декабря 1825 года Магницкого арестовали.

Николай I, придя ко власти после смерти старшего брата, отправил в Казань ревизию под руководством отставного генерал-майора Петра Фёдоровича Желтухина. Тот обнаружил полную дезорганизацию местного университета, а деятельность попечителя признал неудовлетворительной. Кроме того, ревизия обнаружила растрату казённых денег.

Магницкого отправили в отставку 6 мая 1826 года. Для покрытия растраты на его имения был наложен секвестр. Михаила Леонтьевича под конвоем жандармского фельдфебеля отправили в ссылку в Ревель. Но, поскольку он и там не мог угомониться и в 1831 году отправил императору два доноса на Сперанского, в 1834 году его отправили подальше от столицы, в Одессу. Там он и скончался 21 октября 1844 года.

Князь Пётр Андреевич Вяземский в августе 1821 года написал о Магницком следующие строки:

Подлец, вертлявый по природе,

Модницкий, глядя по погоде,

То ходит в красном колпаке,

То в рясах, в чёрном клобуке.

Когда безбожье было в моде,

Он был безбожья хвастуном,

Теперь в прихожей и в приходе

Он щеголяет ханжеством.