От скандала до шедевра

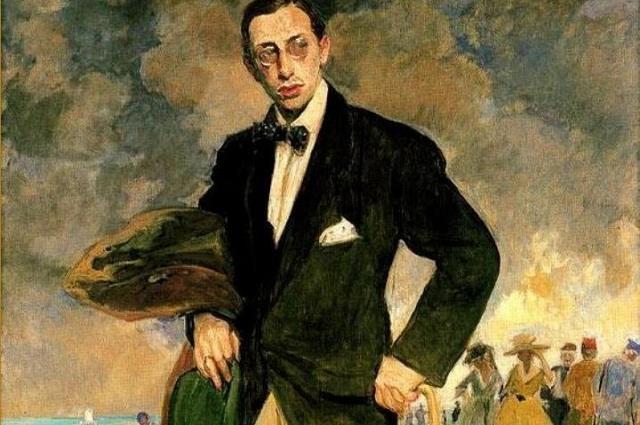

Автор: Игорь Резников 110 лет тому назад, 29 мая 1913 года, в Париже состоялась премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная». Это был третий балет, написанный композитором для Русских сезонов Сергея Дягилева. Но если «Петрушку» и «Жар-птицу» с самого начала встретил восторженный прием публики, то совсем не так было с «Весной священной». Балет ждал долгий и тернистый путь к признанию. Один из театральных критиков, освещавших премьеру, выразился так: «Композитор написал партитуру, до которой мы дорастем только в 1940 году». А пока что новаторский спектакль, рожденный в содружестве трех гениев – Стравинского, художника и автора либретто Николая Рериха и балетмейстера Вацлава Нижинского, постановку, таившую в себе мощную энергетику и такую силу воздействия на зрителей, что это до сих пор остается загадкой - заставил многое повидавшую парижскую публику испытать глубокий культурный шок.

110 лет тому назад, 29 мая 1913 года, в Париже состоялась премьера балета Игоря Стравинского «Весна священная». Это был третий балет, написанный композитором для Русских сезонов Сергея Дягилева. Но если «Петрушку» и «Жар-птицу» с самого начала встретил восторженный прием публики, то совсем не так было с «Весной священной». Балет ждал долгий и тернистый путь к признанию. Один из театральных критиков, освещавших премьеру, выразился так: «Композитор написал партитуру, до которой мы дорастем только в 1940 году». А пока что новаторский спектакль, рожденный в содружестве трех гениев – Стравинского, художника и автора либретто Николая Рериха и балетмейстера Вацлава Нижинского, постановку, таившую в себе мощную энергетику и такую силу воздействия на зрителей, что это до сих пор остается загадкой - заставил многое повидавшую парижскую публику испытать глубокий культурный шок.

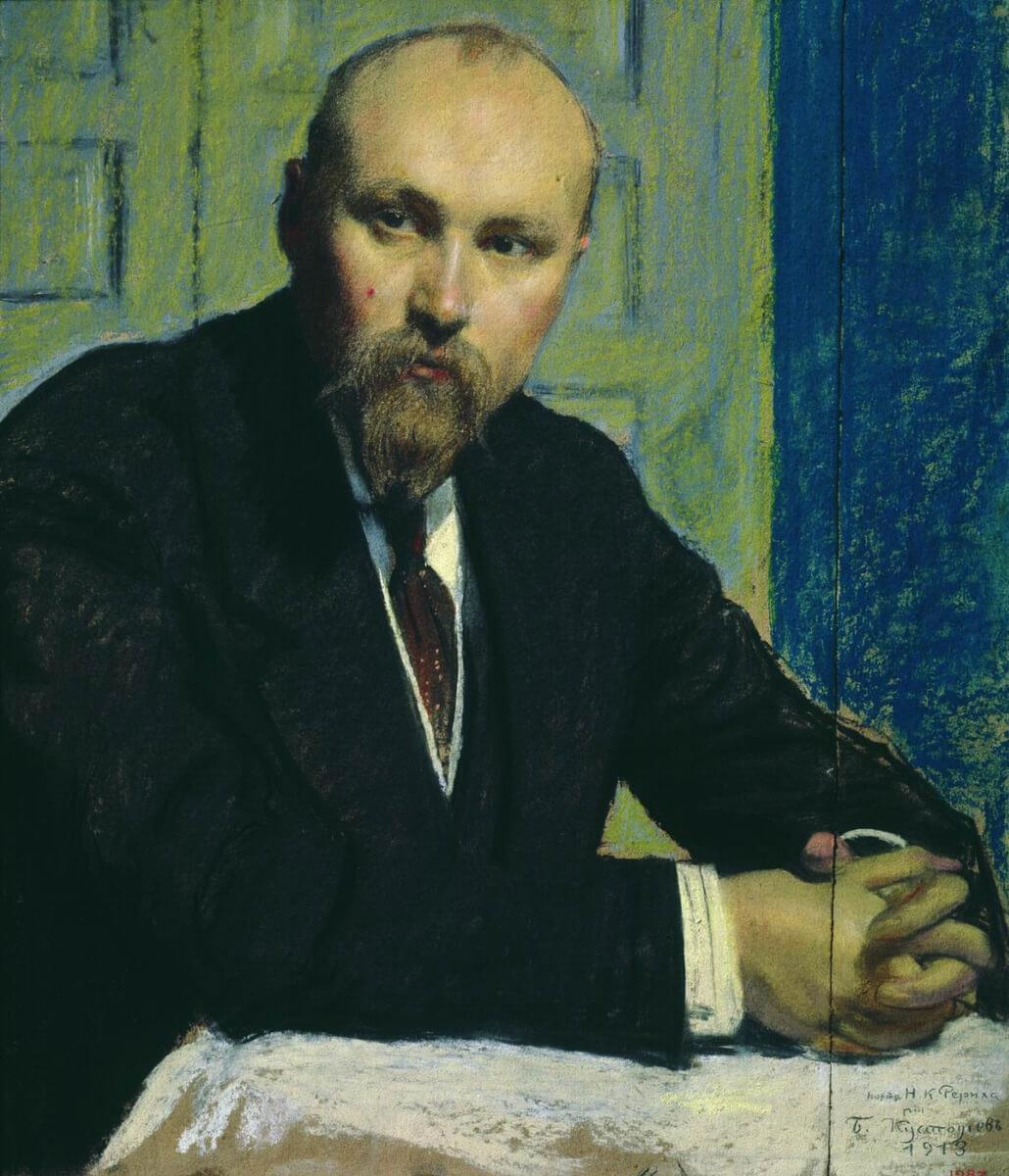

Игорь Стравинский вспоминал, что замысел балета, воскрешающго древний языческий ритуал, возник у него внезапно, как видение. «Я тотчас же рассказал о нем моему приятелю, художнику Николаю Рериху, картины которого воскрешали славянское язычество. Его это привело в восторг, и мы стали работать вместе. В Париже я рассказал о своем замысле Дягилеву, который сразу же им увлекся».

Игорь Стравинский вспоминал, что замысел балета, воскрешающго древний языческий ритуал, возник у него внезапно, как видение. «Я тотчас же рассказал о нем моему приятелю, художнику Николаю Рериху, картины которого воскрешали славянское язычество. Его это привело в восторг, и мы стали работать вместе. В Париже я рассказал о своем замысле Дягилеву, который сразу же им увлекся».

Замысел балета не случайно пришелся по душе Рериху – его художественному видению был свойствен пантеизм, излюбленной темой его творчества являлось единение древнего человека с природой.

Замысел балета не случайно пришелся по душе Рериху – его художественному видению был свойствен пантеизм, излюбленной темой его творчества являлось единение древнего человека с природой.

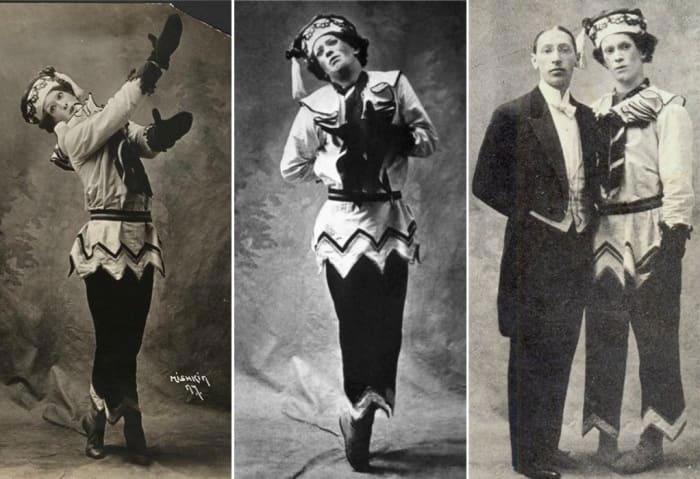

Хореография подробно обсуждалась с Вацлавом Нижинским, которого Дягилев рекомендовал Стравинскому в качестве постановщика. До этого композитор видел великого танцовщика на сцене Мариинского театра и в главной роли своего балета «Петрушка». «Весна священная» стала одной из первых постановок Нижинского, в которой он смело смёл все каноны, в том числе и сложившиеся балетах Фокина, бывшего главным хореографом Русских сезонов.

Сюжет как таковой в балете отсутствует. Содержание «Весны священной» композитор излагает следующим образом: «Светлое Воскресение природы, которая возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное воскрешение зачатия всемирного».

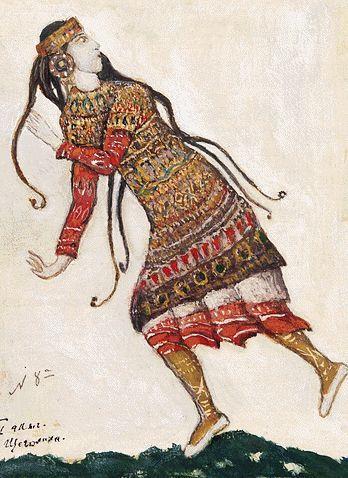

В канун праздника Священной весны, символизирующего пробуждение природы и новой жизни, племя собирается у священного кургана. Юноши и девушки водят хороводы, веселятся, танцуют. В их танцах воплощаются фрагменты повседневной жизни и труда, в движениях безошибочно угадывается, как юноши пашут землю, а девушки прядут. Постепенно танцы перерастают в исступленную пляску, а затем юноши, желая похвалиться силой и удалью, затевают Игру двух городов. Всеобщую вакханалию нарушает появление старцев и их главы - Старейшего-Мудрейшего. Старейший-Мудрейший взывает к благоразумию юношей, силясь их успокоить. Веселье стихает, и девушки собираются вокруг костра. Они знают, что в эту ночь, согласно обряду, одну из них должны принести в жертву богу Весны и силам природы, чтобы земля была щедра к людям и порадовала их плодородием и богатым урожаем.

После череды обрядов из круга девушек выходит Избранная — та, которой предначертано умереть ради блага своих соплеменников. Она начинает священную пляску, темп которой все время нарастает и, в конце концов, обессиленная девушка падает замертво. Жертва принесена, и земля вокруг расцветает, приходит весна, обещая людям тепло и благодать.

Решающее значение в музыке балета Стравинский придавал ритмической стороне. Она и составила основу новаторского сочинения, взломавшего старые стереотипы как в музыке, так и в хореографии. В пластике балета господствовал сложный и вместе с тем примитивный рисунок. Ноги, вывернутые носками внутрь, прижатые к телу локти, «деревянность» скачков, лишенных полетности романтического танца, — все передавало стихийно-первобытный пляс массы, желающей не оторваться от земли, а, напротив, слиться с ней. «В этом балете, — если только балетом его можно назвать, властвует не па, а жест, — отмечал один из критиков. — И жест — длительный, не меняющийся, и жест не одиночный, а массовый, умноженный». Благодарю стилизации архаичной пластики с ее напряженной скованностью нагнеталась мощная экспрессия. Нижинскому удалось создать хореографию, полностью соответствующую новаторской музыке, максимально выражающую чувство. Привычная симметрия балета была нарушена, в композиции господствовала асимметричность, притом удивительно искусная.

Решающее значение в музыке балета Стравинский придавал ритмической стороне. Она и составила основу новаторского сочинения, взломавшего старые стереотипы как в музыке, так и в хореографии. В пластике балета господствовал сложный и вместе с тем примитивный рисунок. Ноги, вывернутые носками внутрь, прижатые к телу локти, «деревянность» скачков, лишенных полетности романтического танца, — все передавало стихийно-первобытный пляс массы, желающей не оторваться от земли, а, напротив, слиться с ней. «В этом балете, — если только балетом его можно назвать, властвует не па, а жест, — отмечал один из критиков. — И жест — длительный, не меняющийся, и жест не одиночный, а массовый, умноженный». Благодарю стилизации архаичной пластики с ее напряженной скованностью нагнеталась мощная экспрессия. Нижинскому удалось создать хореографию, полностью соответствующую новаторской музыке, максимально выражающую чувство. Привычная симметрия балета была нарушена, в композиции господствовала асимметричность, притом удивительно искусная.

Исследовательница творчества Нижинского Вера Красовская писала: «Новации Нижинского в области хореографии стали подлинным открытием. Они определили начало новой эры в балете. В „Весне" завершился поворот балетного театра от изобразительного импрессионизма к экспрессионизму с его сильными, грубыми, намеренно примитивными средствами воздействия, во всем противоположными красивой описательности Фокина».

Но по-иному воспринимало этот экспрессивный примитивизм большинство современников. «Искривленные руки и ноги, трясение животами, обезьяньи ужимки и прыжки, не группы, а груды человеческих фигур» (Андрей Римский-Корсаков). «Над исполнителями всесильно царит какое-то принуждение, искривляющее их члены, отяготевшее над согнутыми шеями. Чувствуется, что иные движения для них запретны, потому что были бы кощунственны... Недаром тяжелая мистическая одурь, владеющая пляшущими группами, отзывается у зрителей болезненным и острым, я сказал бы, физиологическим недовольством» (Андрей Левинсон).

Имелся в виду, конечно, скандал, разразившийся на премьере «Весны священной».

Элитарная публика, после изысканной красоты «Сильфид», показанных до антракта, была поражена и оскорблена и резким «варварством» музыки, и угловатой тяжеловесностью хореографии. Часть присутствующих зрителей кричала, свистела, пытаясь сорвать спектакль.

Доходило до рукопашной: дама дала крикуну из соседней ложи пощечину, а тот вызвал ее спутника на дуэль. Шум стоял неописуемый, но дирижер продолжал спектакль. Дягилев пытался призвать публику дать закончить представление, но противники и сторонники разошлись не на шутку. В коротком антракте между двумя частями балета зажгли свет, полиция выводила наиболее буйных. Однако обстановка мало изменилась. Дягилеву пришлось несколько раз включать и гасить свет в зале. Мать Нижинского, сидевшая в первом ряду, на время потеряла сознание, композитор вместе с хореографом за кулисами пытались подбодрить артистов, воодушевить Марию Пильц (Избранница) на продолжительное соло. Исполнители мужественно дотанцевали балет до конца, но выйти на поклоны не рискнули.

Вот как описывал эту премьеру Жан Кокто:

«Весна священная» была показана в мае 1913 года в новом зале, лишенном аромата времени, слишком удобном и холодном для зрителей, привыкших сопереживать зрелищу сидя бок о бок в тепле красного бархата и позолоты. Я не думаю, что «Весна» встретила бы должный прием на менее претенциозной сцене, но этот роскошный зал самим своим видом свидетельствовал о том, какой ошибкой было сталкивать молодое, мощное произведение с декадентской публикой. Пресыщенной публикой, расположившейся среди гирлянд а-ля Людовик XVI, в венецианских гондолах, на мягких диванах и подушках в восточном стиле, и винить в этом приходится все тот же «Русский балет». В такой обстановке хочется отлеживаться после сытной трапезы в гамаке, дремать; все истинно новое отгоняешь, как надоедливую муху: оно мешает.

Позже я слышал «Весну» без танцев; мне хотелось бы увидеть эти танцы еще. Вернемся в зал на авеню Монтеня и дождемся, когда дирижер постучит палочкой по пюпитру и занавес взовьется над одним из самых возвышенных событий в анналах искусства.

Зал сыграл ту роль, какую ему надлежало сыграть: он мгновенно взбунтовался. Публика смеялась, вопила, свистела, хрюкала и блеяла и, возможно, со временем устала бы, но толпа эстетов и кое-какие музыканты в непомерном рвении принялись оскорблять и задевать публику в ложах. Шум перешел в рукопашную. Стоя в ложе, со съехавшей набок диадемой, престарелая графиня де Пурталес, красная как мак, потрясала веером и кричала: «Впервые за шестьдесят лет надо мной осмелились издеваться…» Милая дама не кривила душой: она верила, что это розыгрыш.

В сороковом - не в сороковом году, но далеко не сразу балет приобрел признание публики. В 1920 году в «Русском балете Сергея Дягилева» появилась новая «Весна священная» с хореографией Леонида Мясина. Ритмически разнообразную, более профессиональную постановку зрители приняли спокойно. Оригинально и с успехом поставил в 1932 году в Буэнос-Айресе «Весну священную» Борис Романов. Большими удачами были ознаменованы некоторые спектакли 1960-х – 70 годов: берлинский Мэри Вигман, лондонский Кеннета Макмиллана, франкфуртский Джона Ноймайера, мюнхенский Глена Тетли, вуппертальский Пины Бауш, нью-йоркский Марты Грэм.

В 1959 году «Весна священная» триумфально вернулась в Париж в выдающемся воплощении Мориса Бежара. В этой постановке весна человечества трактовалась как первый «брачный танец» двадцати мужчин и двадцати женщин. В мощном процессе мужчины демонстрировали свою нарастающую силу, доблесть и своеобразную красоту. От почти животных инстинктов — к природному, срежиссированному ритуалу завоевания женщины-избранницы мужчиной-избранником. Жизненная сила Весны толкала род человеческий к размножению.

На отечественной сцене первооткрывателями «Весны» стали хореографы Наталья Касаткина и Владимир Василёв (1965, Большой театр; 1969, ленинградский Малый оперный театр), пополнившие древнеславянский сюжет любовной историей Избранницы и Пастуха. В 1997 году в Мариинском театре Евгений Панфилов предложил чисто мужской вариант балета. Так же в Мариинке в 2003 году была показана реконструкция спектакля Нижинского 1913 года. Ее авторы — Миллисент Ходсон (хореография и постановка) и Кеннет Арчер (декорации и костюмы), проделав огромную исследовательскую работу, первоначально не без успеха продемонстрировали ее в труппе «Джоффри бэллей» в 1987 году. В 2012 г. в Калининграде в Домском кафедральном соборе Богоматери и Святого Адальберта музыка «Весны священной» прозвучала в органном исполнении и в сопровождении свето-цветовых эффектов. Сейчас музыку балета нередко исполняют и в симфонических концертах.

Постепенно к балету не просто приходило признание, но он стал восприниматься как легендарный шедевр. «Весна священная» заняла почетное место среди 27 музыкальных произведений, записанных на золотой пластинке, которая в 1977 году была заложена в космический корабль «Вояджер». После выполнения научно-исследовательской миссии кораблю предстояло бесконечное путешествие по межгалактическим просторам, и 27 специально отобранных музыкальных шедевров должны были выполнить функцию культурного послания землян на случай возможной встречи корабля с другими цивилизациями.

Многие оригинальные костюмы персонажей «Весны священной», как и их эскизы, были за огромные деньги распроданы на аукционе Сотсби, попали в частные коллекции, а некоторые даже носились в быту. Так, один из костюмов надевала на вечеринки британская актриса Ванесса Редгрейв.

Музыку из «Весны священной» Уолт Дисней выбрал для мультфильма «Фантазия», чтобы проиллюстрировать таким образом процесс возникновения жизни на земле. У кубинского писателя Алехо Карпентьера, большого поклонника музыки, есть роман, который называется «Весна священная». А в швейцарском городе Кларансе, где Стравинский писал музыку к балету, одна из улиц так и называется — улица Священной Весны.