Мои любимые Книги и Творенья. #11. Книга Александра Грина "Алые Паруса"

Автор: Xpath

******

******

*******

*******

Статья

*******

Мои любимые Книги и Творенья. #11. Книга Александра Грина "Алые Паруса"

N.B. Я "познакомился" с творчеством Александра Грина впервые в раннем детстве, увидев фильм "Алые Паруса". Книги его я начал читать значительно позже.

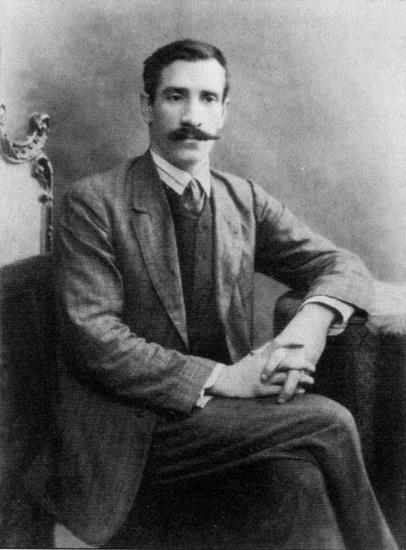

Алекса́ндр Степа́нович Грин (настоящая фамилия — Грине́вский; 11 августа 1880, Слободской, Вятская губерния, Российская империя — 8 июля 1932, Старый Крым, СССР) — русский писатель, прозаик и поэт, представитель неоромантизма, автор философско-психологических произведений с элементами символической фантастики.

******

Псевдонимы :

А. А. М.;

А. С. Г.;

А. Степанов;

Грин, А.;

Грин, А. С.;

Грин, Александр;

Клемм, Виктория;

М—в, А.;

М—въ А. А.;

Мальгинов А. С.;

Моравская, Эльза;

Один.

******

Создатель вымышленной страны, которая благодаря критику К. Л. Зелинскому получила название «Гринландия». В этой стране происходит действие многих его произведений, в том числе самых известных его романтических книг — романа «Бегущая по волнам» и феерии «Алые паруса».

В период 1903—1917 годов неоднократно арестовывался и отбывал тюремный срок за «речи противоправительственного содержания» и распространение революционных идей, «которые вели к подрыванию основ самодержавия и ниспровержению основ существующего строя».

******

Александр Гриневский родился 11 августа 1880 года в городе Слободском Вятской губернии. Отец — Стефан Евзибиевич (Степан Евсеевич) Гриневский (польск. Stefan Hryniewski, 1843—1914), польский шляхтич из Дисненского уезда Виленской губернии Российской империи. Не окончив Витебскую гимназию (учился в ней с 1858 года), за участие в январском восстании 1863 года Стефан Гриневский был в 20-летнем возрасте бессрочно сослан в Колывань Томской губернии. Позже ему было разрешено переехать в Вятскую губернию, куда он и прибыл в 1868 году. В России его называли «Степан Евсеевич». В 1873 году женился на 16-летней русской медсестре Анне Степановне Лепковой (1857—1895)[8]. Первые 7 лет детей у них не было, Александр стал первенцем, позднее у него появились брат Борис и две сестры — Антонина и Екатерина.

Саша научился читать в 6 лет, и первой его прочитанной книгой стала «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта. С детства Грин любил книги о мореплавателях и путешествиях. Мечтал уйти в море матросом и, движимый этой мечтой, делал попытки убежать из дома. Воспитание мальчика было непоследовательным — его то баловали, то строго наказывали, то бросали без присмотра.

В 1889 году девятилетнего Сашу отдали в подготовительный класс вятского реального училища. Там соученики впервые дали ему прозвище «Грин». В отчёте училища отмечалось, что поведение Александра Гриневского было хуже всех остальных, и в случае неисправления он может быть исключён из училища.

В 14 лет Саша остался без матери, умершей от туберкулёза. Спустя 4 месяца (май 1895 года) отец женился на вдове Лидии Авенировне Борецкой. Отношения Александра с мачехой были напряжёнными, и он поселился отдельно от новой семьи отца. Впоследствии атмосферу провинциальной Вятки Грин охарактеризовал как «болото предрассудков, лжи, ханжества и фальши».

Грин перепробовал много профессий — был рыбаком, чернорабочим, работал в железнодорожных мастерских. Летом вернулся к отцу, затем снова ушёл в странствия. Был лесорубом, золотоискателем на Урале, шахтёром на железном руднике, театральным переписчиком. «В течение нескольких лет он пытался войти в жизнь, как в штормовое море; и каждый раз его, избитого о камни, выбрасывало на берег — в ненавистную, обывательскую Вятку; унылый, чопорный, глухой город».

В армии Грин познакомился с эсеровскими пропагандистами, которые оценили молодого бунтаря и помогли ему скрыться в Симбирске.

С этого момента Грин, получив партийную кличку «Долговязый», искренне отдаёт все силы борьбе с ненавистным ему общественным строем, хотя участвовать в исполнении террористических актов он отказался, ограничившись пропагандой среди рабочих и солдат разных городов.

Приведём отрывок из воспоминаний члена ЦК партии эсеров Н. Я. Быховского :

«Долговязый» оказался неоценимым подпольным работником. Будучи сам когда-то матросом и совершив однажды дальнее плавание, он великолепно умел подходить к матросам. Он превосходно знал быт и психологию матросской массы и умел говорить с ней её языком. В работе среди матросов Черноморской эскадры он использовал всё это с большим успехом и сразу же приобрёл здесь значительную популярность. Для матросов он был ведь совсем свой человек, а это исключительно важно. В этом отношении конкурировать с ним никто из нас не мог.

Грин рассказывал позже, что Быховский как-то ему сказал: «Из тебя вышел бы писатель». За это Грин называл его «мой крёстный отец в литературе».

Уже испытанные: море, бродяжничество, странствия показали мне, что это всё-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал. Слова Быховского были не только толчком, они были светом, озарившим мой разум и тайные глубины моей души. Я понял, чего я жажду, душа моя нашла свой путь.

(Александр Грин )

1906—1908 годы стали переломными в жизни Грина. Прежде всего, он стал писателем. Начал печататься в 1906 году, всего опубликовал около четырёхсот произведений.

В начале 1908 года в Петербурге у Грина вышел первый авторский сборник «Шапка-невидимка» (с подзаголовком «Рассказы о революционерах»). Большинство рассказов в нём — об эсерах.

Другим событием стал окончательный разрыв с эсерами. Существующий строй Грин ненавидел по-прежнему, но он начал формировать свой позитивный идеал, который был совсем не похож на эсеровский.

Третьим важным событием стала женитьба — его мнимая «тюремная невеста» 24-летняя Вера Абрамова стала женой Грина. Нок и Гелли — главные герои рассказа «Сто вёрст по реке» (1912) — это сами Грин и Вера.

Как новый оригинальный и талантливый российский литератор он знакомится с Алексеем Толстым, Леонидом Андреевым, Валерием Брюсовым, Михаилом Кузминым и другими крупными литераторами. Особенно сблизился он с А. И. Куприным. Впервые в жизни Грин стал зарабатывать много денег, которые у него, впрочем, не задерживались, быстро исчезая после кутежей и карточных игр.

По воспоминаниям жены писателя, «Александр Степанович был всегда очень мнителен относительно здоровья, пугался малейшего заболевания. Боязнь же заболеть холерой обратилась у него почти в манию».

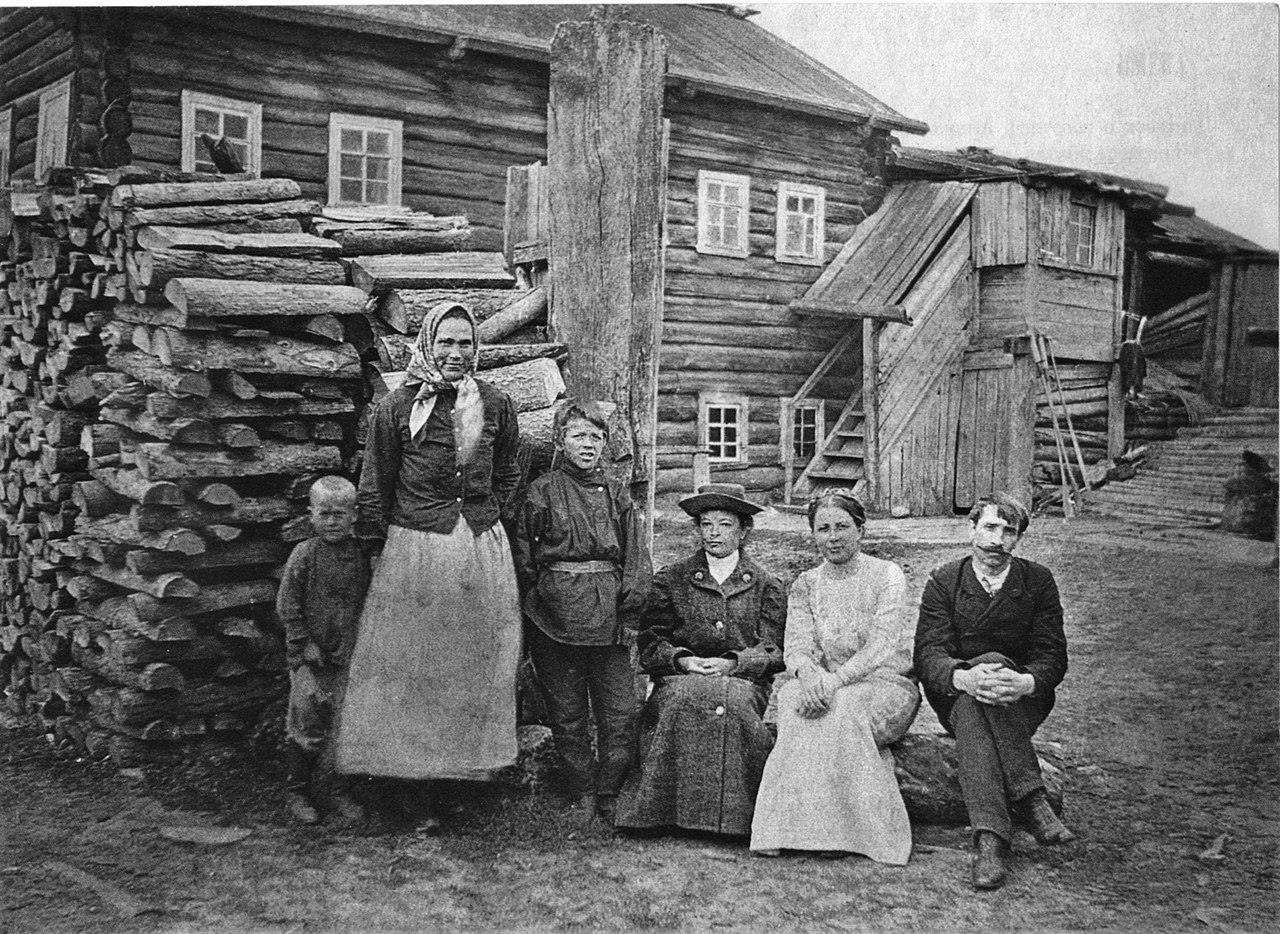

Александр Грин с первой женой Верой в деревне Великий Бор под Пинегой, 1911 год

Осенью 1913 года Вера решила разойтись с мужем. В своих воспоминаниях она жалуется на непредсказуемость и неуправляемость Грина, его постоянные кутежи, взаимное непонимание. Грин сделал несколько попыток примирения, но без успеха. На своём сборнике 1915 года, подаренном Вере, Грин написал: «Единственному моему другу». С портретом Веры он не расставался до конца жизни.

После Октябрьской революции в журнале «Новый сатирикон» и в небольшой малотиражной газете «Чёртова перечница» один за другим появляются заметки и фельетоны Грина, осуждающие жестокость и бесчинства. Он говорил: «В моей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием». Весной 1918 года журнал вместе со всеми другими оппозиционными изданиями был запрещён. Грина арестовали в четвёртый раз и чуть не расстреляли.

Весной 1919 года Грин, как не достигший сорокалетнего возраста, был мобилизован в Красную Армию связистом, но вскоре он заболел сыпным тифом.

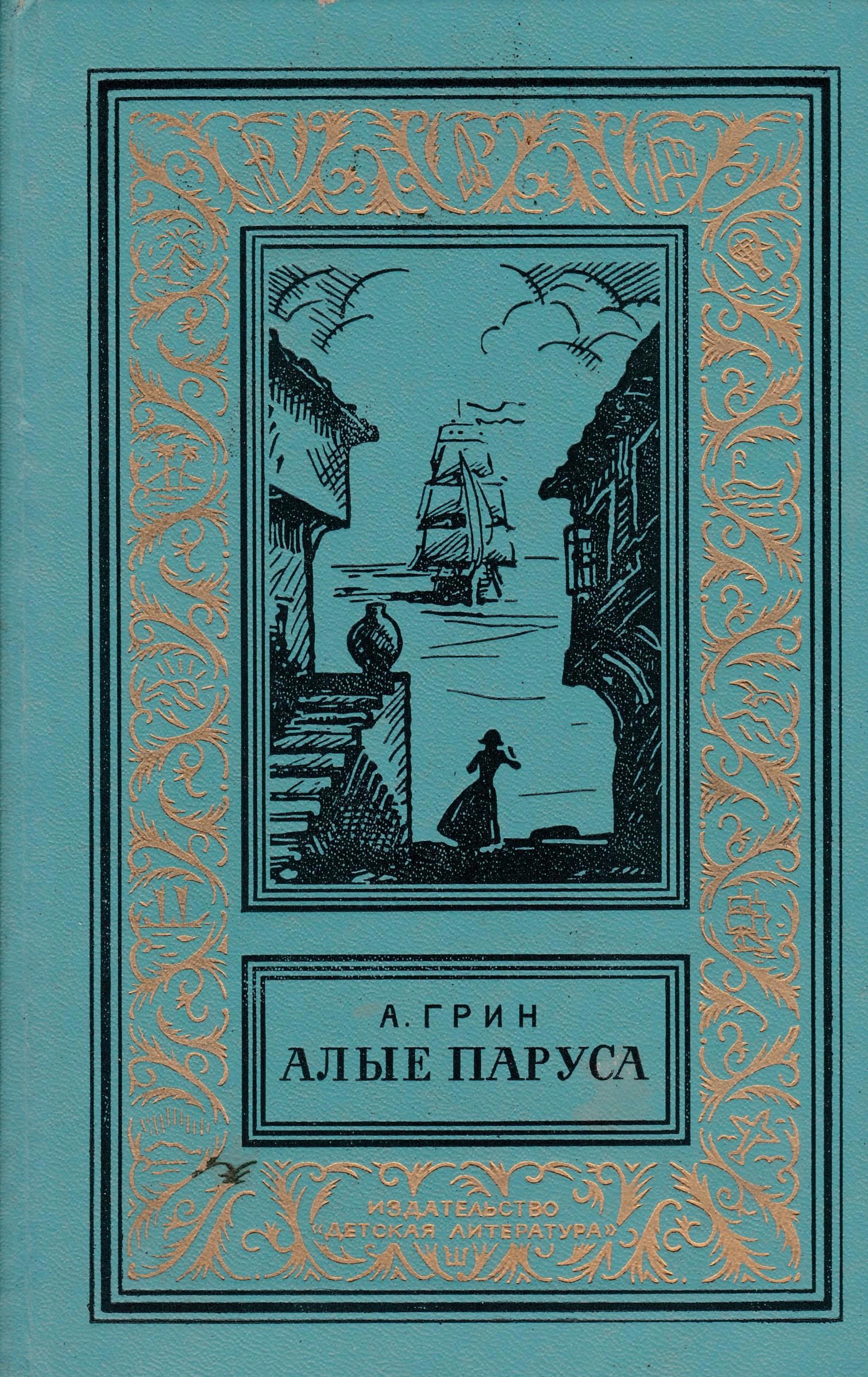

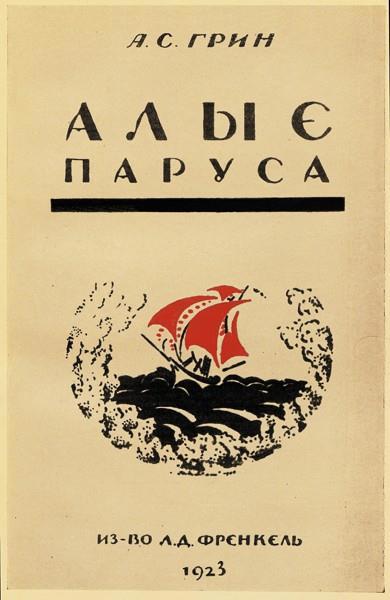

После выздоровления Грину при содействии Горького удалось получить академический паёк и жильё — комнату в «Доме искусств» на Невском проспекте, 15, где Грин жил рядом с Н. С. Гумилёвым, В. А. Рождественским, О. Э. Мандельштамом, В. Кавериным. Соседи вспоминали, что Грин жил отшельником, почти ни с кем не общался, но именно здесь он написал своё самое знаменитое, трогательно-поэтическое произведение — феерию «Алые паруса» (опубликована в 1923 году).

«Трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде, в зимних сумерках сурового 1920 года; и что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать», — вспоминал Вс. Рождественский.

В числе первых этот шедевр оценил Максим Горький, часто читавший гостям эпизод появления перед Ассоль — главной героиней феерии — сказочного корабля

Обложка первого издания (1923)

Весной 1921 года Грин в третий раз женился на 26-летней вдове, медсестре Нине Николаевне Мироновой.

Весной 1921 года Грин в третий раз женился на 26-летней вдове, медсестре Нине Николаевне Мироновой.

В Феодосии Грин написал роман «Золотая цепь» (1925, опубликован в журнале «Новый мир»), задуманный как «воспоминания о мечте мальчика, ищущего чудес и находящего их».

Старый Крым, Могила Грина. Бегущая по волнам

Осенью 1926 года Грин закончил главный свой шедевр — роман «Бегущая по волнам», над которым работал полтора года.

Осенью 1926 года Грин закончил главный свой шедевр — роман «Бегущая по волнам», над которым работал полтора года.

В этом романе соединились лучшие черты таланта писателя: глубокая мистическая идея о потребности в мечте и воплощении мечты, тонкий поэтический психологизм, увлекательный романтичный сюжет.

В этом романе соединились лучшие черты таланта писателя: глубокая мистическая идея о потребности в мечте и воплощении мечты, тонкий поэтический психологизм, увлекательный романтичный сюжет.

Два года автор пытался опубликовать роман в советских издательствах, и лишь в конце 1928 года книга увидела свет в издательстве «Земля и фабрика». С большим трудом в 1929 году удалось издать и последние романы Грина: «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда».

Гуль, любимый ястреб Грина

Гуль, любимый ястреб Грина

Одновременно советская идеологическая критика развернула кампанию против Грина.

Квартиру в Феодосии пришлось продать. В 1930 году Гриневские переехали в город Старый Крым, где жизнь была дешевле. С 1930 года советская цензура, с мотивировкой «вы не сливаетесь с эпохой».

Грин устало сказал Нине: «Амба нам. Печатать больше не будут». На просьбу о пенсии от Союза писателей ответа не было. Как оказалось.

На заседании правления Всероссийского союза писателей член правления Лидия Сейфуллина заявила: «Грин — наш идеологический враг. Союз не должен помогать таким писателям! Ни одной копейки принципиально!»

В мае 1932 года, после новых ходатайств, неожиданно пришёл перевод на 250 руб. от Союза писателей, посланный почему-то на имя «вдовы писателя Грина Надежды Грин», хотя Грин был ещё жив. Существует легенда, что причиной было последнее озорство Грина — он послал в Москву телеграмму «Грин умер вышлите двести похороны».

Александр Грин скончался 8 июля 1932 года, в 19:30, на 52-м году жизни, в Старом Крыму, от рака желудка. За два дня до смерти он попросил пригласить священника и исповедался.

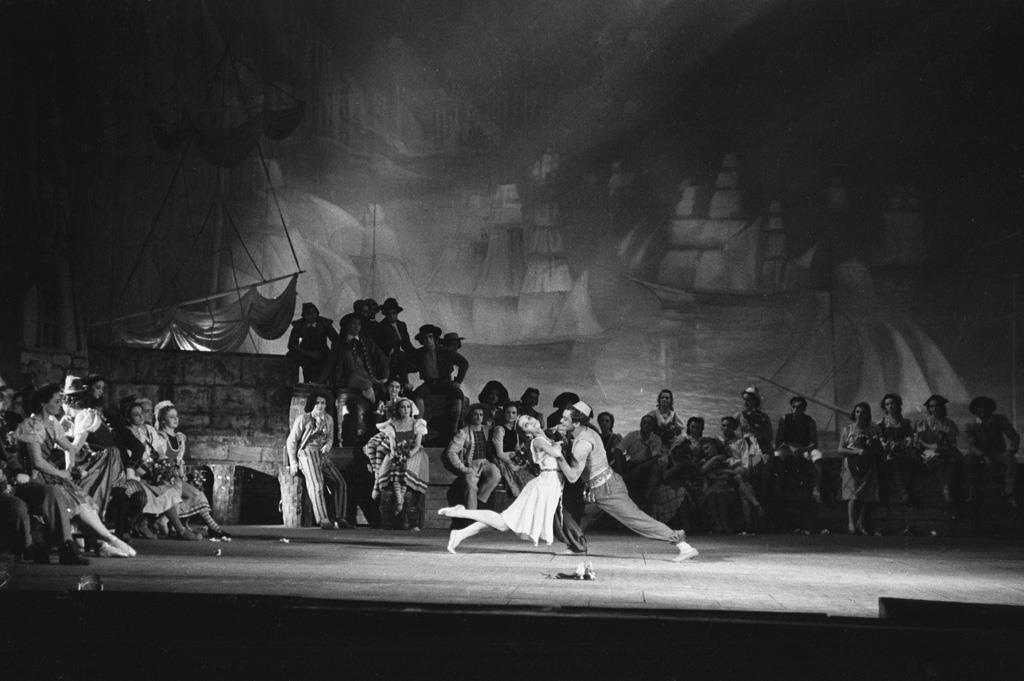

Сцена из балета Владимира Юровского "Алые Паруса" в 1943 году на сцене Большого Театра в Москве.

******

N.B. Фильм "Алые Паруса", 1961 год

* *

* *

* *

* *

* *

*

«А́лые паруса́» — советский художественный фильм 1961 года в постановке Александра Птушко, ставший первой полнометражной звуковой экранизацией одноимённой повести-феерии Александра Грина. Роль Ассоль стала кинодебютом шестнадцатилетней московской школьницы Анастасии Вертинской.

*****

N.B. Фильм "Бегущая по волнам", 1967 год

Почему-то этот фильм не отложился в моей памяти.

*

(Такая афиша, почти что в стиле неудачного "минимализма", скорее отпугнет, чем привлечёт внимание. ЛОЛ)

«Бегу́щая по волна́м» (болг. «Бягаща по вълните») — совместный советско-болгарский художественный фильм режиссёра Павла Любимова по мотивам одноимённого романа писателя Александра Грина. 1967 год.

*

* *

* *

*

N.B. К слову сказать было много и других экранизаций произведений Александра Грина, в том числе и телеспектаклей и даже зарубежом, например в Чехии.

******

N.B. Видео по теме :

******

******

N.B. Друзья прислали вдогонку:

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

N.B. Ссылки на другие похожие статьи и блоги:

******

******

N.B. Бонус публикация

******

P.S. В статье использованы материалы личного архива (>500 К фоток), с сайтов Wiki,

***

P.P.S. Ссылки на все книги серии находятся в каталоге "Прекрасное Далеко, Хронология, Тематики, Индекс" на сайте "Author Today":

Том: https://author.today/work/174567

***