Сколь верёвочке ни виться, или о японской науке пеленать злодеев

Автор: Росс ОлбакПишущая братия щедро делится портретами и описаниями преступников всех мастей — от благородных пиратов и прочих робин гудов до откровенного отребья: https://author.today/post/392638 Портретов разбойников хоть отбавляй, посему дополнять эту галерею ещё одним нет смысла. Поучаствовать же хочется. Дилемма...

Нет, преступников в моих книгах хватает. Более того, кого-то из них, случается, хватают. Не самый удачный каламбур, но именно на моменте, которым зачастую заканчивалась карьера разбойника в средневековой Японии, я решил остановиться подробнее.

...Четверо стражников, вооружённых короткими железными палками с крюком на боку, ворвались в корчму и уже через несколько мгновений выволокли душегубов наружу...

Пёс Сиба, до сих пор нетерпеливо повизгивавший, вдруг замолчал и, совершив стремительный прыжок, мёртвой хваткой вцепился в ногу разбойника с перевязанной рукой. Собачьи челюсти стражники ловко разжали с помощью той же железной палки — и всё повторилось сначала. Пса удерживали четыре руки, но он сумел изловчиться и укусил орущего от боли злодея ещё раз. Тогда на свет появилась прочная сеть с грузиками на концах. После недолгой борьбы Сибу спеленали, словно младенца, и вручили дёргающийся свёрток мне. Понемногу пёс успокоился, продолжая лишь тихо и жалобно скулить. Держать его, маленького и лёгкого, было нетрудно, поэтому я так и стоял с Сибой на руках, наблюдая за происходящим.

Разбирательство было коротким. Пояс-оби, обнаруженный у негодяев, благоухал так, что даже зрячие поняли: запах в точности совпадает с запахом от одежды жертвы. Затем с руки трижды помеченного Сибой сорвали повязку и сравнили укус с теми, что пёс оставил на ногах душегуба. Следы зубов оказались одинаковыми. На серебряном гребне тонкой работы обнаружилась пара длинных, явно женских волос. Объяснить, откуда у них эта вещица, злодеи не смогли. Да и изящные серебряные заколки буквально просились на женскую голову — настолько нелепо они выглядели в грубых мужских руках…

Словом, никаких сомнений в том, что пойманы виновные, ни у кого не осталось. Задержанных быстро связали и повели прочь. Раньше я никогда не видел столь ловкого способа: верёвка стягивала руки и ноги преступника так, что он мог лишь идти мелким шагом, да вдобавок ещё и захлёстывала горло. Сбежать в таком виде было попросту невозможно...

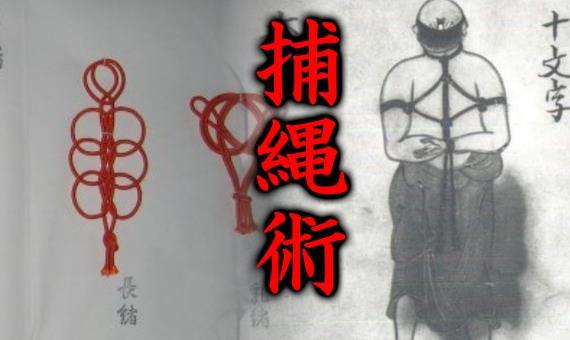

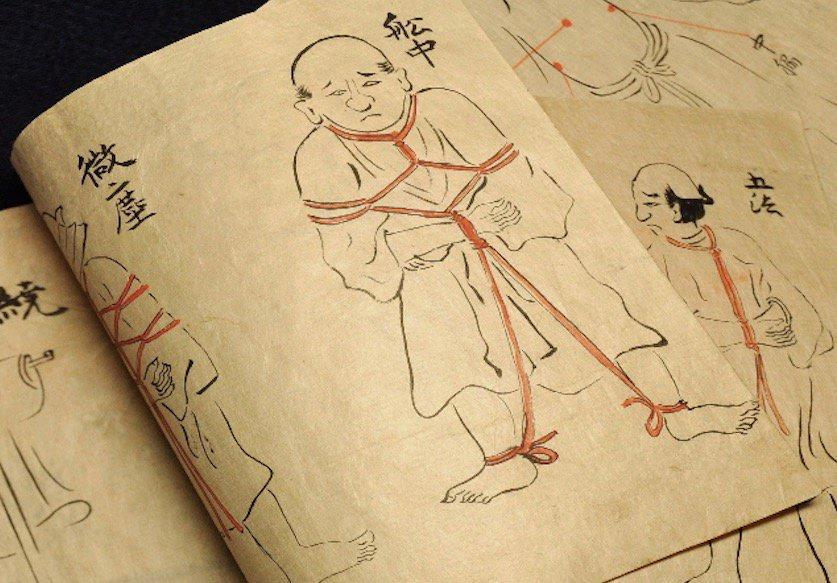

Герой, от лица которого ведётся рассказ, впервые видит применение на практике искусства "верёвочного захвата", по-японски "ходзё-дзуцу" (или "торинава-дзюцу"). Банальный процесс связывания человека японцы умудрились усовершенствовать настолько, что он превратился в отдельную науку. Уже в XV веке появляются признанные мастера, разрабатывающие десятки самых разнообразных приёмов на все случаи жизни. В качестве отдельной дисциплины "ходзё-дзуцу" включают в свои программы школы фехтования. И если в период междоусобных войн, охвативших тогда страну, умение быстро и правильно связать пленного было просто обязательным навыком воина, то с наступлением в XVII веке мирного периода, известного как эпоха Эдо, всё значительно усложнилось. Юноши из высокопоставленных самурайских семейств по традиции продолжали осваивать основы связывания пленённого противника, однако настоящее "ходзё-дзуцу" чем дальше, тем больше ассоциировалось с несомненно нужным, но недостойным благородного человека ремеслом. Странным образом именно в этот период оно и становится настоящим искусством, причём занимаются им низы общества.

Дело в том, что вплоть до конца ХIX века полиции как таковой в Японии не существовало. Охраной городов занималась стража. Там всё было, как положено: рядовыми воинами командовали офицеры, офицерами — назначенные чиновники, но также из воинского, то есть самурайского сословия. А вот непосредственно "на земле" трудились другие люди. И хотя руководили процессом сыска те же самураи, от начальства в лице так называемых "ёрики" до "досинов" (аналог наших городовых, эту должность занимали низшие самураи), непосредственно с преступниками контактировали принятые на службу в качестве "добровольных помощников" представители низших сословий: "дзиттэ-моти" из числа простых горожан и "окаппики", ряды которых пополняли, если можно так выразиться, "деклассированные" элементы — вплоть до бывших разбойников, разумеется, отбывших наказание, раскаявшихся и заслуживших прощение. С горожанами на полицейской службе тоже было не так просто: в первую очередь после тщательной проверки туда принимали ронинов, то есть в прошлом самураев, по разным причинам оставивших службу. Вот эти две категории, подчинявшиеся "досинам", и занимались "грязными" с точки зрения самураев, делами: "окаппики", как правило, специализировались на слежке, их также внедряли в качестве агентов в организованные преступные группировки, а уделом "дзиттэ-моти" были непосредственно силовые операции, включая, разумеется, задержание преступников с последующей их передачей в органы дознания, где также имело место похожее разделение труда: самураи вели допросы и оформляли протоколы, а пытали и конвоировали служащие из "неблагородных".

Таким образом, то, что когда-то было необходимо каждому воину, в мирное время естественным образом стало уделом этих самых "дзиттэ-моти" и "окаппики". Более того, в силу крайне стратифицированного сословного устройства тогдашнего японского общества, тем, кто был обязан хватать преступников, приходилось куда сложнее, чем воинам на поле боя.

Судите сами: требовалось визуально, иногда буквально с ходу оценить сословную принадлежность жертвы, её статус внутри этого самого сословия, возраст, состояние здоровья — а затем сообразить, каким именно из десятков способов её вязать (добавлю, что помимо всего перечисленного для женщин и мужчин использовались разные техники, учитывающие физические и физиологические особенности полов). Да так, чтоб никаких узлов (почему без узлов, будет сказано ниже)!

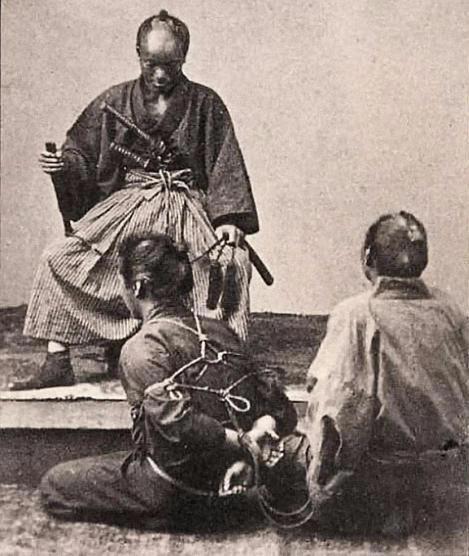

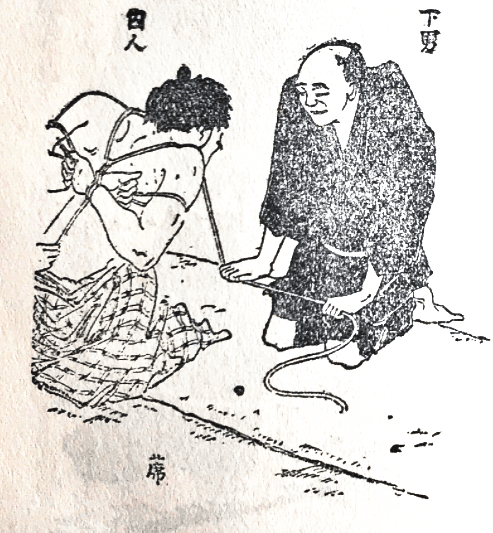

Вот "дзиттэ-моти" вяжет задержанного. В руках верёвка, в зубах — та самая железная палка с крюком, или "дзиттэ", единственное оружие этих силовиков. Крюк использовался в первую очередь для того, чтобы не дать противнику выхватить из ножен клинок, буде таковой у него окажется.

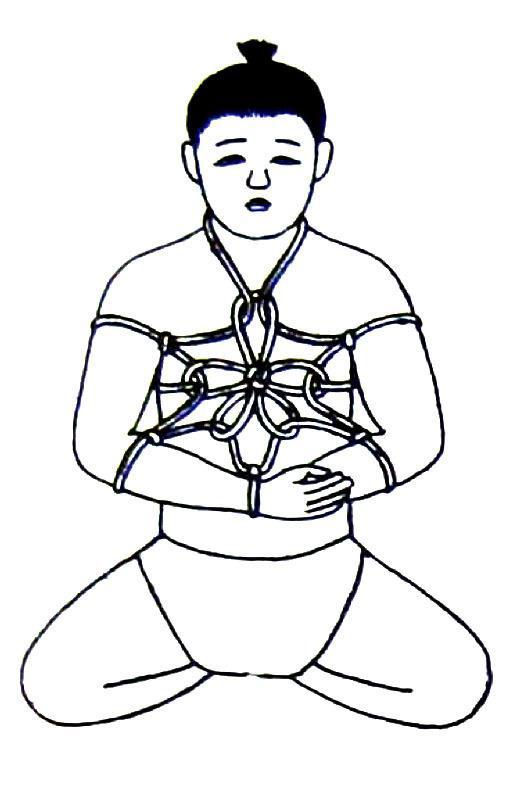

В приведенном выше фрагменте душегубов вязали самым простым приёмом, известным как "хаянава" ("быстрая верёвка"). 4 — 10 секунд, и злодей обездвижен:

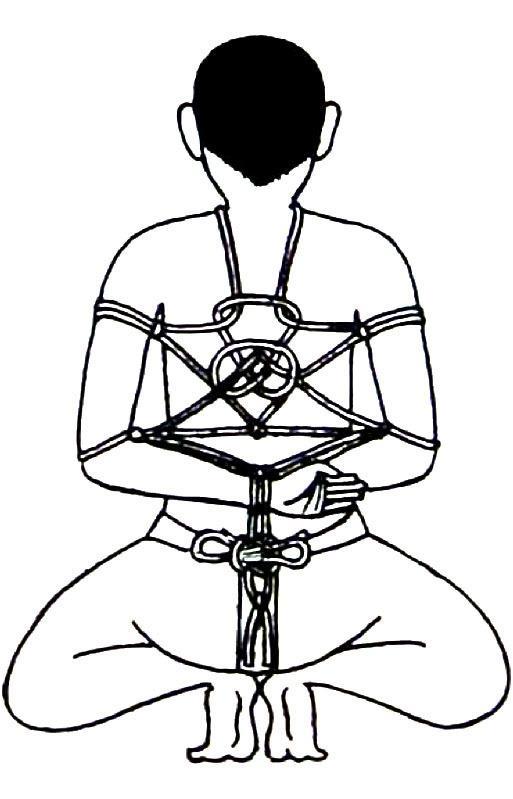

Никаких узлов, их не предусматривал "норматив". Дальше — больше. В смысле — сложнее: перед передачей дознавателю задержанного вновь связывали, но уже иначе, с соблюдением целой кучи требований — и вновь без узлов. Называлось это "хоннава", "основная верёвка". Плетёная из конопли, эта веревка достигала 7 метров в длину, короткой "быстрой" было уже не обойтись:

Вот в таком виде арестованный доставлялся в вышестоящие инстанции. Узлы отсутствовали по одной простой причине: до передачи человека в лапы правосудия его старались без особой нужды не унижать: мало ли что. Даже будучи связанным, задержанный формально считался свободным от пут: именно из-за отсутствия узлов. В случае ошибки (задержали не того) у него не было никаких оснований жаловаться на перенесённое унижение. Весьма необычный подход к вопросу о "правах человека".

По узору переплетений можно было определить сословие и статус человека и то, какое преступление он совершил. А если ещё и учесть, что в разных случаях использовались верёвки особых цветов, вся затея начинает играть новыми красками!

Известно, что дальневосточная традиция во многом основывается на пяти так называемых первоэлементах — Земли, Металла, Воды, Дерева и Огня. Каждому из них соответствует свой цвет, космический страж-покровитель в лице могучего существа, сторона света и время года. Вот и верёвки "ходзё-дзуцу" были изначально четырёх цветов и применялись соответственно вышеизложенному:

1. Синий (Вода): Синий Дракон Сэйрю, весна, восток.

2. Красный (Огонь): Алый Феникс Судзаку, лето, юг.

3. Белый (Металл): Белый Тигр Бьякко, осень, запад.

4. Черный (Земля): Чёрная Черепаха Гэнбу, зима, север.

Пятый цвет (жёлтый, Золотой Дракон Корю) соответствовал центру, середине лета, согласно китайской традиции символизировал императорскую власть, посему не использовался.

Цвету верёвок придавали сакральное значение: играло роль и время года, когда производился арест, и направление, куда преступника затем перевозили. Более того, связывание рассматривалось как процесс утихомиривания зловредных духов, коими несомненно был одержим злодей. Аресту предшествовал особый ритуал: будущего задержанного как бы представляли соответствующему космическому Стражу, что исключало воздействие в дальнейшем злых сил, в противном случае способных освободить преступника. Ритуал также подразумевал использование спецредств в виде особых талисманов. Разумеется, все эти сложности применялись только к особо опасным (или высокопоставленным) преступникам — для черни хватало окрика построже и обычной пеньки.

В середине эпохи Эдо правила изменились, от мистики отказались в пользу практичности, и теперь цвета верёвок просто символизировали то или иное полицейское подразделение, которое осуществляло задержание.

В эпоху Мэйдзи (конец XIX — начало ХХ века) цвета верёвок оптимизировали для большей наглядности. Отныне они обозначали тяжесть содеянного и статус преступника. Белыми веревками вязали мелких злоумышленников, синими — тех, кто посерьёзнее. В комбинации с этими двумя цветами использовали пурпурные верёвки для титулованной знати, красные для нетитулованных богачей, чёрные для всех прочих.

Но вернёмся обратно в японское средневековье. Помимо официально принятых техник связывания существовали и секретные, причём в разных местах свои собственные. При передаче преступника представителям другого княжества задержанного развязывали, а затем вновь связывали "официальным" способом, чтобы не выдать ненароком секреты местного мастерства: в конце XVII века в стране действовало полторы сотни школ, обучающих "ходзё-дзуцу". Лучшие из них, как водится, дополняли практику теорией, регулярно придумывая новые приёмы и передавая их потомкам в виде тайных записей...

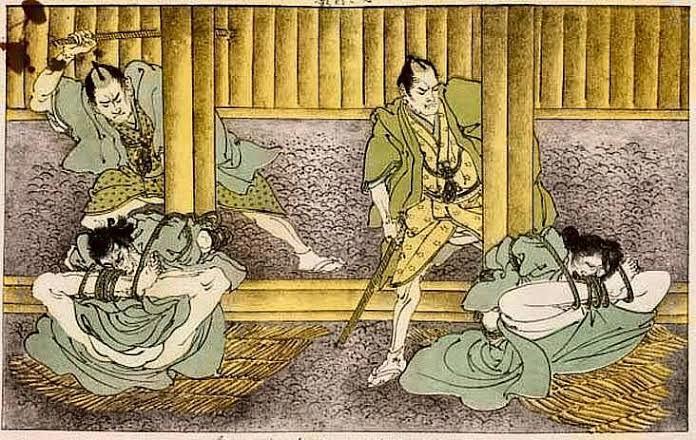

Ещё одним местом, где использовались достаточно сложные техники связывания, были допросные и пыточные. Впрочем, мастерство тамошних специалистов нынешние адепты "ходзё-дзуцу" оценивают невысоко — в частности потому, что узлы при пытках не только использовались, но даже приветствовались, дополняя физические муки психологическими. Возможно, средневековые следователи и палачи имели на сей счёт иное мнение, но их, как говорится, уже не спросишь.

Сцена допроса. А это — ожидающие, когда до них дойдёт очередь:

Кто-то признавал свою вину и либо отправлялся в ссылку, либо шёл на казнь: наказания в виде лишения свободы в тогдашней Японии не существовало, а тюрьмы выполняли функцию наших ИВС и КПЗ, хотя в ожидании суда там могли сидеть месяцами, а иногда и годами. Тех, кто на допросах упорствовал, пытали, используя в том числе и верёвки:

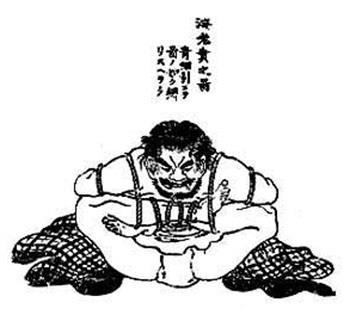

Пытка "креветка" — связанного подобным образом человека не кормили и не поили, хотя еда и вода для пущего приведения в чувство стояли рядом. Дотянуться до них несчастный, разумеется, не мог.

А это — "журавль". Провисев так пару-тройку часов, испытуемые как правило предпочитали сознаться, ведь в запасе у японских мастеров заплечных дел были не только верёвки...

С уходом с исторической сцены Японии феодализма многие характерные для него явления канули в Лету. Часть их историкам и энтузиастам удалось восстановить, как, например, особую технику бега средневековых почтальонов-хикяку, что-то утеряно безвозвратно. Но "ходзё-дзуцу" пережило своих создателей. В наши дни оно по-прежнему будоражит умы поклонников боевых искусств — уже по всему миру, а у себя на родине осталось в практике полицейских. Японские стражи порядка до сих пор изучают отобранные специалистами ещё в 1930-х базовые техники связывания. Их всего семь, без излишеств: для демократического общества, где все равны, этого вполне достаточно...