Человек высокого таланта и мужества

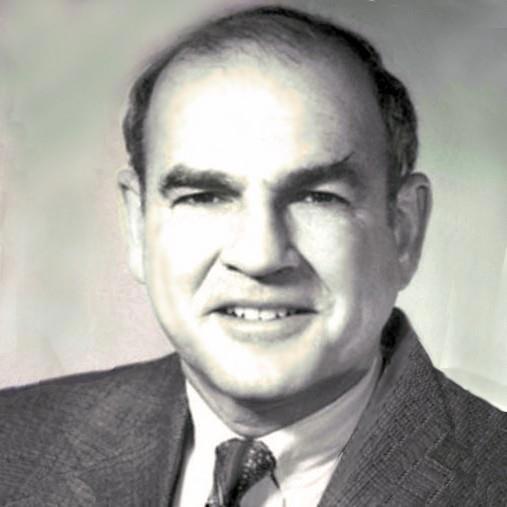

Автор: Игорь РезниковСегодня – 63-я годовщина со дня смерти Арнольда Альшванга. Мне бы хотелось поближе познакомить вас, друзья, с одним из моих любимых музыковедов.

Чем крупнее по своему творческому размаху деятель культуры, тем отчетливее и ярче проступают в его жизненном и творческом пути черты эпохи, породившие его, питавшие, направлявшие его деятельность. Сорок лет активной творческой жизни Арнольда Александровича Альшванга показывают, что он был именно таким деятелем.

Арнольд Альшванг родился 19 сентября 1898 года в Киеве. К 1922 году он обладатель трех дипломов – композитора, пианиста (Киевская консерватория по классу фортепиано у Г. Г.Нейгауза и по композиции у P. M. Глиэра и Б. Л. Яворского), а также инженера-экономиста. Почти сразу же по поступлении в консерваторию он начал работу, которую не прерывал затем на протяжении почти всей жизни и которая стала для него одной из самых любимых: лекторскую деятельность в клубах и домах культуры, на всевозможных курсах, в учебных заведениях и филармонии. Здесь музыкант окунулся в свою стихию. Здесь быстро выявилось и расцвело его ораторское дарование: горячая порывистая речь, остроумие, находчивость, темперамент, искренняя увлеченность, возраставшая с каждым годом эрудиция. Все это увлекало слушателей, завоевывало у них для Альшванга успех и популярность. Если на первых порах не хватало знаний – выручал пианизм и наоборот. И всегда помогала выдающаяся память. Много раз во время своих лекций Арнольд Александрович подходил к фортепиано, садился, и с жаром, вдохновением играл наизусть. Один месяц непрерывных лекций-концертов на разные темы, перед разными аудиториями, стоил года учебы – а ведь Альшванг учился на трех факультетах в двух вузах!

Уже с 1923 года он преподает в Киевской консерватории и организует в ней научно-теоретический факультет, причем самолично разыскивает своих будущих студентов. Его методы обучения резко противопоставляются традиционным. Важное значение Альшванг придает изучению истории и философии. Уже через два года студенты Арнольда Александровича выступают в консерватории с циклом докладов, устанавливая причинную связь между стилем музыкального творчества, всеми другими видами искусств и вкусами, запросами потребителей искусства и меценатов.

Молодежь, и в первых ее рядах Альшванг, увлеченно переходит под знамена новой музыкально – теоретической концепции, плененная ее логической стройностью, последовательностью, более глубоким проникновением в структуру музыкальных произведений, резко критическим отношением ко многим догмам и явно схоластическим представлениям, укоренившимся в музыкальной науке. Очень скоро, к середине 20-х годов, Альшванг как-то сразу стал видной фигурой в музыкознании. Еще совсем юный, он блистал широтой эрудиции, покорял стремительностью, темпераментом, убежденностью.

Приглашенный уже в 1923 году в Москву, преподавателем литературного института им. В.Я. Брюсова, он еще несколько лет не прерывал связей с Киевом, метался между двумя городами, пока кипучая, разносторонняя деятельность в Москве не поглотила полностью его силы.

Писать Альшванг начал еще в Киеве, но именно в Москве развернулась эта сторона его деятельности. Как музыковед он нашел себя, свою тематику, опираясь на концертно –лекционную практику. Путь этот вел к изучению творчества любимых, наиболее интересующих его композиторов – Дебюсси, Стравинского, Скрябина, Прокофьева. Так Альшванг стал одним из первых отечественных исследователей музыки XX века. Однако в первом десятилетии московского периода создание фундаментальных монографий не заняло еще в его жизни важного места. Он стал жертвой многосторонности своих дарований, пробовал силы в разных направлениях, и всюду с успехом!

Наиболее полным и очевидным было признание его как лектора. Требовательная московская аудитория сразу оценила такую деятельность Арнольда Александровича, залы наполнялись до отказа. Он очаровывал свободной, импровизационной манерой изложения, горячей увлеченностью, смелостью мыслей и догадок, неожиданностью, а порой и парадоксальностью суждений. Вопросы чисто музыкальные он он ставил в связь с изучением живописи, литературы, удивляя слушателей своими знаниями разных искусств и глубокими сопоставлениями. Ясно, что особенно на студентов лекции Альшванга производили неизгладимое впечатление.

Много и успешно выступал Альшванг и как пианист-концертант. Он играл в Москве, Ленинграде, Киеве, обычно строя свои концерты по монографическому типу: Бетховен, Шопен, Лист, поздний Скрябин. Дебютировал Альшванг и как театральный композитор. Были поставлены спектакли в театре Завадского с его музыкой: в 1926 году «Франческа да Римини», а в 1934 «Ученик Дьявола» Шоу и «Волки и овцы» Островского. Исполнялись его симфоническая поэма, фортепианные пьесы, хоры, романсы.

Научная работа Альшванга с конца 1920-х – начала 30-х стала сосредоточиваться в Академии искусствознания, действительным членом которой он состоял. Одновременно он являлся профессором Московской консерватории, где ему была присуждена степень доктора искусствоведения «honoris causa». В курсе, который он читал, все было ново и непривычно – и подход, и само содержание: Стравинский, опера и инструментальная музыка конца 19 – начала 20 века , импрессионизм и экспрессионизм, французская «Шестерка».

В 1933 на жизнь и деятельность Арнольда Альшванга стала надвигаться грозная туча. Появляются первые признаки редкой, неизлечимой болезни Паркинсона. Дрожание рук и ног все усиливается, большая часть движений затрудняется, а потом и вовсе становится недоступной. Частые, резкие напряжения мышц вызывают мучительные боли, исчезает мимика лица – оно становится неподвижным, приобретая т.н. «маску Паркинсона».

Альшвангу был уготован тот вариант болезни, при которой она развивается медленно. Больной жил, постепенно каменея, более четверти века. Но это длительное умирание превратилось в героическую, плодотворную пору его жизни.

Трудно даже представить, какой трагедией, каким крушением всего привычного была эта страшная болезнь, неуклонно сковывающая каждый мускул его нервного, подвижного тела. Прирожденный неутомимый лектор, он был вынужден отказаться от любимого дела. Оборвалась, конечно, и концертная деятельность: дрожащие пальцы отказывались исполнить простейший пассаж. Непоседливый, подвижный как ребенок, вечно носившийся как метеор, Альшванг превратился в наглухо запертого в своей квартире отшельника.

Первое время он еще пытался выступать. Напряженным, скованным шагом выходя к аудитории, Арнольд Александрович начинал говорить медленным, ровным тоном. Не было привычных вспышек, лектор даже не мог наклониться, чтобы обычным легким движением подобрать упавшие к ногам записки. А в самых последних лекциях он уже не выходил сам к публике: закрывали занавес, а открывали его, уже когда лектор был подведен к приготовленной трибуне.

Неуклонно, хотя и очень постепенно, развилось понимание своих перспектив, которые сулили все более жесткие ограничения жизненного уклада, радикальную перестройку деятельности. В 30-х годах имя Альшванга исчезло с афиш, он ушел из консерватории. Оставалось только одно направление. Ученик Альшванга, музыковед Лев Кулаковский отмечал:

«Теперь, когда все остальное судьба отняла у Альшванга, всю свою неукротимую энергию он направил в одно русло с утроенной силой, подобно могучей реке, фарватер которой перекрыт тяжелыми глыбами камня и которой остается с бешеной быстротой и напором мчаться в узкий проран».

Альшванг как бы «академизируется», но в хорошем смысле слова: он непрерывно совершенствует методы анализа, не впадая в мелочность, не засушивая свою мысль. Для всех его друзей стало очевидным и глубокое изменение его характера, Порывистость уступила место спокойствию, «колючесть», едкая ирония сменились мягким юмором.

Пока Альшванг мог более или менее внятно говорить, к нему непрерывной вереницей шли молодые музыковеды, с которыми он щедро делился своими мыслями и наблюдениями. При этом все отмечали неизменное бодрое, светлое состояние его духа: он лучился спокойствием и доброжелательностью. Арнольд Александрович создал и опубликовал целый ряд ценнейших книг и печатных работ. Не забудем, что работы этого периода были сделаны человеком, которому часто надо было выжидать редкого и краткого прилива сил неделю и больше, который мог только шепотом продиктовать несколько фраз, а записывать свои мысли и вовсе был лишен возможности.

К началу 40-х годов внешняя жизнь Альшванга практически закончилась. Последним событием стало известие о смерти отца, убитого нацистами в Бабьем Яру. Тогда он мог еще пройти несколько шагов по ровному полу, произнести несколько невнятных фраз. Так продолжалось до 1950-х.

В последние год-полтора прогрессирующая болезнь настолько сковала речь Альшванга, что ее уже не могло разбирать самое привычное ухо. Предполагают, что последние недели жизни Арнольд Александрович провел в полном сознании, но связь с внешним миром уже полностью отсутствовала: он не мог даже закрыть веки. Лишь случайная простуда, перешедшая в пневмонию, погасила 28 июля 1960 года его жизнь.

Творческое наследие Арнольда Альшванга включает в себя книги о Клоде Дебюсси, Стравинском (1939), Александре Скрябине,

Стравинском (1939), Александре Скрябине, Чайковском (1959), посмертно издан сборник «Произведения К. Дебюсси и М. Равеля» (1963). В 1940 г. в серии «Жизнь замечательных людей» Альшванг выпустил книгу о Бетховене, затем (1952) переработал ее в монографию, в 1963 г. вышло ее расширенное и дополненное издание (3-е изд. 1966, 4-е изд. 1971; эта книга вышла также в переводах на венгерский, эстонский, румынский и болгарский языки). Отдельно Альшванг опубликовал работу о балете Стравинского «Петрушка», где подробно исследовал буквально каждый такт партитуры. Ясный, красивый язык и глубокая содержательность его книг делает их интересными в том числе и для простых любителей музыки. У профессионалов же они вызывают не только научный и познавательный интерес, но и доставляют им высокое эстетическое удовольствие.

Чайковском (1959), посмертно издан сборник «Произведения К. Дебюсси и М. Равеля» (1963). В 1940 г. в серии «Жизнь замечательных людей» Альшванг выпустил книгу о Бетховене, затем (1952) переработал ее в монографию, в 1963 г. вышло ее расширенное и дополненное издание (3-е изд. 1966, 4-е изд. 1971; эта книга вышла также в переводах на венгерский, эстонский, румынский и болгарский языки). Отдельно Альшванг опубликовал работу о балете Стравинского «Петрушка», где подробно исследовал буквально каждый такт партитуры. Ясный, красивый язык и глубокая содержательность его книг делает их интересными в том числе и для простых любителей музыки. У профессионалов же они вызывают не только научный и познавательный интерес, но и доставляют им высокое эстетическое удовольствие.