Великий баварский экспериментатор, ч.1

Автор: Игорь РезниковЗавтра исполняется 128 лет со дня рождения Карла Орфа. Эта фигура в музыке настолько глобальна, что я решил посвятить ему два поста: сегодняшний, обзорный и тот, что выйдет завтра, в день его рождения и будет посвящен двум главнейшим сторонам новаторской деятельности Орфа.

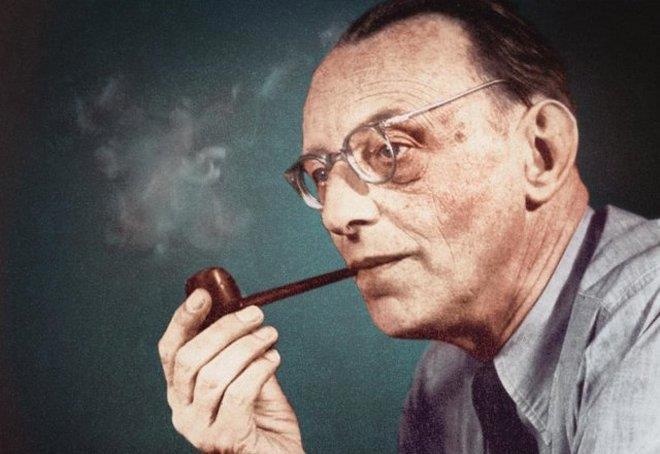

На фоне музыкальной жизни XX века искусство К. Орфа поражает своей самобытностью. Каждое новое сочинение композитора становилось предметом споров и дискуссий. Критики, как правило, обвиняли его в откровенном разрыве с той традицией немецкой музыки, которая пролегает от Вагнера к школе Шенберга. Однако искреннее и всеобщее признание музыки Орфа оказалось лучшим аргументом в диалоге композитор — критика. Печатные биографии композитора скупы данными. Сам Орф считал, что обстоятельства и подробности его личной жизни не могут представлять никакого интереса для исследователей, а человеческие качества автора музыки вообще нисколько не помогают понять его произведения. Музыка же его, обладающая редким качеством – изысканной простотой - магической силой своего внушения покоряет аудитории во всех уголках земного шара. Новаторство композитора заключалось в упорном стремлении сгладить грани между музыкой и театром. И в самом деле, в его творческом наследии нет произведений, которые бы соответствовали определению «чистая музыка». Музыковед Оксана Леонтьева определяет:

Деятельность Орфа, открывающего новые миры в культуре прошлого, можно сравнить с работой поэта - переводчика, который спасает ценности культуры от забвения, лжетолкования, непонимания, пробуждает их от летаргического сна.

Карл Генрих Мария Орф родился в офицерской баварской семье, в которой музыка постоянно сопровождала жизнь дома. Отец довольно искусно играл на рояле, альте и контрабасе. Мать мальчика, в детстве и юности получившая хорошее образование, великолепно владела фортепиано. Уже с годовалого возраста маленького Карла привлекали музыкальные звуки, он любил сидеть под роялем и слушать, как музицирует мама, а в двухлетнем возрасте малыш с истерикой выпрашивал, чтобы ему разрешали самому поиграть. Карла сажали к инструменту на высокий стульчик, он двумя руками нажимал на клавиши и при этом распевал песни на понятном только ему языке. Малышу не нравился тихий звук, который издавал рояль, когда он своими слабенькими пальчиками прикасался к клавишам. Сообразив, что если удар будет сильнее, то и звук ярче, Карл стащил из кухни молоток для отбивания мяса. Роялю можно сказать повезло: ребёнка мгновенно обезоружили, как только он начал со всей силой бить колотушкой по клавишам инструмента. Сразу после этого случая родители купили сыну барабан.  В четыре года мальчик впервые увидел кукольный театр. Впечатление было настолько сильным, что после этого знакомства его самыми любимыми игрушками были куклы, сделанные из лоскутов. Родители приветствовали увлечение сына, они сами сконструировали и на Рождество подарили ему игрушечный театр. Для него Орф даже написал оперу «В волшебном лесу». В пять лет Паула начала обучать Карла игре на фортепиано, однако скучные упражнения мальчику совсем не нравились, он больше любил наигрывать на инструменте то, что сочинял сам. А вот изучение нот малышу пришлось по душе, он быстро сообразил, что при помощи этих знаков можно записывать его музыкальные фантазии.

В четыре года мальчик впервые увидел кукольный театр. Впечатление было настолько сильным, что после этого знакомства его самыми любимыми игрушками были куклы, сделанные из лоскутов. Родители приветствовали увлечение сына, они сами сконструировали и на Рождество подарили ему игрушечный театр. Для него Орф даже написал оперу «В волшебном лесу». В пять лет Паула начала обучать Карла игре на фортепиано, однако скучные упражнения мальчику совсем не нравились, он больше любил наигрывать на инструменте то, что сочинял сам. А вот изучение нот малышу пришлось по душе, он быстро сообразил, что при помощи этих знаков можно записывать его музыкальные фантазии.

В шесть лет Карла отдали в школу, в которой ему совершенно не нравилось. Наученный матерью чтению и письму, он скучал на уроках, а приходя домой, с воодушевлением садился за сочинение стихов и рассказов. Уже в десять лет два рассказа Карла были напечатаны в детском журнале.

При всём многообразии различных занятий, увлечение мальчика кукольным театром не только продолжалось, но и всё более возрастало. К постановкам спектаклей, к которым он сочинял как тексты, так и музыку, привлекались школьные друзья, умеющие играть на музыкальных инструментах, а также младшая сестра. В восемь лет родители впервые взяли Карла на симфонический концерт. Оркестр исполнял «Маленькую ночную серенаду» Моцарта и Первую симфонию Бетховена. Впечатление было настолько велико, что он стал просить мать, чтобы она вместе с ним играла эти произведения на рояле в четыре руки. Так продолжалось изо дня в день, и в результате симфония была выучена наизусть.

Когда Карлу исполнилось четырнадцать лет родители впервые взяли его с собой в оперный театр. «Летучий голландец» Вагнера произвёл на юношу такое впечатление, что он перестал ходить в гимназию и целыми днями, импровизируя, просиживал за роялем. Родственники были недовольны таким поведением Карла, но Паула, несмотря на укоры со стороны близких людей, приняла своё решение. Она подарила сыну клавир «Летучего голландца» и разрешила ходить на любой спектакль оперного театра. В шестнадцать лет, поддерживаемый родителями, Карл бросил гимназию и начал готовиться к поступлению в Музыкальную академию, к обучению в которой он приступил осенью 1912 года. На стихи немецких поэтов он сочинил более пятидесяти песен, из которых сохранилось всего лишь шесть. Орф тогда писал очень много, но все свои тогдашние творения он создавал наощупь, без знания правил гармонии и контрапункта.

К этому времени Орф был уже умелым музыкантом, хорошо ориентировался в музыке и постоянно искал то, что считал для себя интересным и важным. А в академии он этого не нашел: его никак не устраивала программа обучения. Изучая партитуры Клода Дебюсси, молодой человек даже решил уехать из Мюнхена в Париж и там продолжить обучение у знаменитого маэстро, и только родительская воля смогла остановить юного музыканта. Он даже не пошёл на выпускной вечер. Диплом академии ему прислали по почте.

После окончания Академии, в 1914 году, Карл устроился концертмейстером вокалистов в оперный театр и при этом стал усердно заниматься на фортепиано, беря уроки у Германа Цильхера. Несколько лет затем были отданы дирижерской деятельности — сначала в мюнхенском театре Kammerspiele, где он так увлекся театральной работой, что не только дирижировал оркестром, но и выполнял роли осветителя, суфлёра и даже рабочего сцены. Впоследствии он служил в драматическом театре Мангейма и придворном театре герцога Дармштадтского. В это время Карл даже успел повоевать: в сентябре 1917 года, его призвали в армию и отправили на Восточный фронт. Получив тяжёлое ранение, Карл был признан непригодным к дальнейшей службе.

В этот период возникают ранние произведения композитора, однако они уже пронизаны духом творческого экспериментаторства, стремлением объединить несколько различных искусств под эгидой музыки. Орф обретает свой почерк не сразу. Подобно многим молодым композиторам, он проходит через годы исканий и увлечений: модным тогда литературным символизмом, произведениями К. Монтеверди, Г. Шютца, И. С. Баха, удивительным миром лютневой музыки XVI века. Композитор проявляет неистощимую любознательность буквально ко всем сторонам современной ему художественной жизни. В кругу его интересов оказываются драматические театры и балетные студии, разноликий музыкальный быт, старинный баварский фольклор и национальный инструментарий народов Азии и Африки.

Спустя время Орф вернулся в Мюнхен. Однако все его произведения тех лет не приносят никакого успеха. В начале 20-х годов он увлёкся поэзией немецких экспрессионистов, одним из которых был Франц Верфель, и сочинил на стихи этого поэта несколько вокальных произведений, однако публика, услышав их на концерте, была в полном недоумении. Больше эти песни никогда не исполнялись. Неудачи на композиторском поприще преследуют Орфа одна за другой, но он не сдаётся и продолжает свои изыскания новой музыки. В 1927 году Карл пишет две тетради хоров на поэтические тексты Бертольда Брехта, но и в них стиль композитора был охарактеризован как слишком оригинальный и весьма необычный.

В 1920 году в личной жизни композитора произошли значительные изменения. Карл женился на начинающей оперной певице Алисе Сольшер, а через год стал счастливым отцом малышки Годелы. Вообще, личная жизнь Карла Орфа была довольно активной. С первой женой он расстался после пяти лет брака. С 1925 по 1939 год композитор был холостяком. Второй женой Орфа стала врач Гертруда Виллерт. Она была моложе Карла на девятнадцать лет, и может быть, поэтому их семейное счастье продлилось всего четыре года. В 1954 году композитор вновь женился, выбрав себе в спутницы жизни писательницу Луизу Ринзер. Четвёртый раз Орф женился в 65 лет на своей молоденькой секретарше Лизелотте Шмитц, которая и проводила его в последний путь.

В тридцатые годы Орф начал заниматься изучением фольклорного материала, который впоследствии лёг в основу его творчества. Так весной 1934 года подыскивая материалы в Центральной придворной библиотеке Мюнхена, он наткнулся на рукопись XIII века, найденную в одном из монастырей Баварии. Это был сборник стихов с названием «Carmina Burana», написанный голиардами – бродячими поэтами средневековья. Изучая тексты, Карл сразу представил, что это должно быть яркое театральное представление, в котором слово, музыка, вокал и хореография будут тесно взаимосвязаны. Уже через несколько недель, исполнив своё новое сочинение на рояле представителям издательства, он получил восторженный отзыв. Работа над партитурой произведения у Карла заняла два года и ещё год ушел на подготовку премьеры, состоявшейся во Франкфурте-на-Майне 8 июня 1937 года. После успешной постановки, так называемых песнопений с картинами - «Carmina Burana», Орф, наконец-то уверившийся в себе и понявший, что создал главное творение своей жизни, заявил своему издателю, что тот вправе уничтожить все его произведения, которые до сих пор были напечатаны, и что именно с «Carmina Burana» начинается его собрание сочинений.

В тридцатые годы Орф начал заниматься изучением фольклорного материала, который впоследствии лёг в основу его творчества. Так весной 1934 года подыскивая материалы в Центральной придворной библиотеке Мюнхена, он наткнулся на рукопись XIII века, найденную в одном из монастырей Баварии. Это был сборник стихов с названием «Carmina Burana», написанный голиардами – бродячими поэтами средневековья. Изучая тексты, Карл сразу представил, что это должно быть яркое театральное представление, в котором слово, музыка, вокал и хореография будут тесно взаимосвязаны. Уже через несколько недель, исполнив своё новое сочинение на рояле представителям издательства, он получил восторженный отзыв. Работа над партитурой произведения у Карла заняла два года и ещё год ушел на подготовку премьеры, состоявшейся во Франкфурте-на-Майне 8 июня 1937 года. После успешной постановки, так называемых песнопений с картинами - «Carmina Burana», Орф, наконец-то уверившийся в себе и понявший, что создал главное творение своей жизни, заявил своему издателю, что тот вправе уничтожить все его произведения, которые до сих пор были напечатаны, и что именно с «Carmina Burana» начинается его собрание сочинений.

В 1943 году состоялся премьерное исполнение ещё одного нового произведения Орфа, мимического спектакля с пением «Catulli Carmina», сочинённого на стихи Гая Валерия Катулла, римского поэта первого века до нашей эры. Орф объединил «Carmina Burana» и «Catulli Carmina» в сценический цикл.

В годы нацистского режима Орфу из-за своих еврейских корней пришлось осторожничать. Он никогда не делал никаких заявлений против правящей партии, активно доказывая свою лояльность. Но и никогда напрямую не сотрудничал с режимом. Среди его друзей были и Бальдур Бенедикт фон Ширах – рейхсюгендфюрер, обергруппенфюрер СА и гауляйтер Вены - и Курт Хубер – член мюнхенской группы Сопротивления, казнённый гитлеровцами в 1943 году. Однако из песни слова не выкинешь - кое-что из дел Орфа служило на пользу нацистам. Хотя Орф и не считался «нацистским» композитором, популярность его возрастала, ведь «Кармина Бурана» пришлась по душе не только Геббельсу, но и самому Гитлеру. Орф оказался единственным из композиторов, кто принял предложение от бургомистра Франкфурта на сочинение музыки к шекспировской комедии "Сон в летнюю ночь". Это должно было послужить своеобразной заменой одноименного произведения еврея Мендельсона, чья музыка была строжайше запрещена нацистами. При всем том, в 1942 году композитор создает новаторскую по языку оперу «Умница», представляющую собой сатиру на диктаторский режим «третьего рейха». А к концу войны как реакция на трагические события появляется еще одна его опера, «Бернауэрин». После окончания войны Карла Орфа за сотрудничество с гитлеровским режимом занесли в «чёрный список», однако ему удалось выкрутиться из этого положения. Он заявил, что состоял в группе Сопротивления, которой руководил его друг Курт Хубер. На самом деле этого не было, но данное заявление помогло Орфу избежать репрессий и вернуться не только к композиторской, но и педагогической деятельности. В 1951 году, поняв, что его сценическому циклу не хватает заключительной части, композитор закончил и воссоздал на сцене третью часть триптиха - «сценический концерт» с декорациями и костюмами «Триумф Афродиты». Весь цикл, впоследствии получивший название «Триумфы», уже даёт полное представление об окончательно сформировавшемся композиторском почерке Карла Орфа. К вершинам музыкально-драматического творчества композитора также принадлежат «Антигона» (1947-49), «Царь Эдип» (1957-59), «Прометей» (1963-65), образующие своеобразную античную трилогию, и «Мистерия конца времени» (1972).

В 1955 году Карл поселился в прекрасном, располагающем к творчеству местечке - Диссене-на-Аммерзее, а в шестидесятых годах переехал в Зальцбург, где стал возглавлять институт, носящий его имя, и в котором преподавали основы его методики по творческому воспитанию детей. Своё последнее произведение, «Пьесы» для чтеца, говорящего хора и ударных на стихи Б. Брехта, Орф написал в 1975 году, а затем занялся разбором и подготовкой к изданию материалов из своего архива. Композитор умер после тяжёлой, продолжительной болезни в Мюнхене в 1982 году 29 марта в возрасте 86 лет. Согласно его пожеланию, он был захоронен в барочной церкви бенедиктинского монастыря Андекс, к юго-западу от Мюнхена.