Великий баварский экспериментатор, ч.2

Автор: Игорь РезниковСегодня исполнилось 128 лет со дня рождения Карла Орфа. В этой статье я хочу попристальнее посмотреть на две стороны новаторской деятельности композитора, а также на его наиболее популярное творение – сценическую кантату «Кармина Бурана».

Говоря о творчестве Орфа, следует обязательно подчеркнуть, что оно тем или иным образом связано с театральным искусством, которому композитор посвятил около двадцати своих сочинений. Однако сочинения Орфа нельзя назвать ни операми, ни драматическими спектаклями. Это особое интересное явление, представляющее воссоединение элементов разных театральных форм. Композитор последовательно и принципиально отвергал традиционную оперную эстетику и создавал свой новый тип спектакля, сближая музыкальный и драматический театр. Так Орф, обращаясь к оперному жанру, свои сочинения в нём определяет по-новому, как «Маленький театр мира». Экспериментируя и наполняя новшествами, он создаёт поучительные музыкальные спектакли по произведениям сказочников братьев Гримм: «Луна» и «Умница». Также среди сочинений Орфа особо следует выделить разговорно-музыкальные драмы: «Сон в летнюю ночь», «Бернауэрин» и «Хитрецы». Особого внимания заслуживают произведения композитора на античные сюжеты: «Антигона», «Царь Эдип» и «Прометей». Образовавшие своеобразную античную трилогию, эти сочинения тоже не стеснены ни стилистическими, ни жанровыми традициями. Помимо этого большой интерес представляют мистерии Карла Орфа: «Мистерия воскресения Христа», «Чудо рождения младенца» и «Мистерия конца времени», а также последнее произведение композитора «Пьеса для чтеца, говорящего хора и ударных» по поэзии Б. Брехта, написанное в 1975 году.

В спектаклях его музыка, имеющая необычайную гипнотическую силу, играет особую роль. Всегда связанная с движениями артиста, она является важнейшим элементом действия, происходящего на сцене. Особый образный мир музыки Орфа, его обращение к античным, сказочным сюжетам, архаике — все это было не только проявлением художественно-эстетических тенденций времени. Движение «назад к предкам» свидетельствует прежде всего о высоких гуманистических идеалах композитора. Своей целью Орф считал создание универсального театра, понятного всем во всех странах. «Поэтому», — подчеркивал композитор, — «и темы я выбирал вечные, понятные во всех частях света... Я хочу проникнуть глубже, заново обнаружить те вечные истины искусства, которые сейчас забыты».

Музыкально-сценические сочинения композитора образуют в своем единстве «Театр Орфа» — самобытнейшее явление в музыкальной культуре XX в. «Это тотальный театр», — писал немецкий музыковед Эрих Дофлейн. — «В нем особым образом выражается единство истории европейского театра — от греков, от Теренция, от драмы барокко вплоть до оперы новейшего времени». К решению каждого произведения Орф подходил совершенно своеобразно, не стесняя себя ни жанровыми, ни стилистическими традициями. Поразительная творческая свобода Орфа обусловлена прежде всего масштабами его таланта и высочайшим уровнем композиторской техники. В музыке своих сочинений композитор добивается предельной выразительности, казалось бы, самыми простыми средствами. И только пристальное изучение его партитур обнаруживает, как необычна, сложна, изысканна и вместе с тем совершенна технология этой простоты.

Подлинный успех и признание принесла Орфу премьера сценической кантаты «Кармина Бурана». Начиная с этой кантаты Орф настойчиво разрабатывает новый синтетический тип музыкально-сценического действа, сочетающего в себе элементы оратории, оперы и балета, драматического театра и средневековой мистерии, уличных карнавальных представлений и итальянской комедии масок.

Подлинный успех и признание принесла Орфу премьера сценической кантаты «Кармина Бурана». Начиная с этой кантаты Орф настойчиво разрабатывает новый синтетический тип музыкально-сценического действа, сочетающего в себе элементы оратории, оперы и балета, драматического театра и средневековой мистерии, уличных карнавальных представлений и итальянской комедии масок.

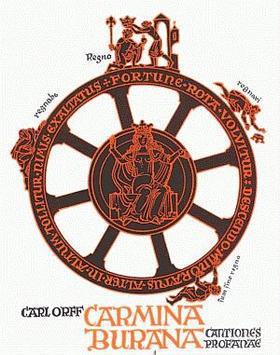

Кармина Бурана» ( «Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis» — «Песни Бойерна: мирские песнопения для солистов и хора в сопровождении инструментов с представлением на сцене) - сценическая кантата на тексты немецких и латинских светских песен XIII в. Впоследствии стала частью музыкального триптиха «Триумфы», который также включает в себя кантаты «Песни Катулла» и «Триумф Афродиты». Состав исполнителей: солисты -сопрано, тенор, баритон, корифеи хора (2 тенора, баритон, 2 баса), большой хор, камерный хор, хор мальчиков, симфонический оркестр.

В 1934 году Орф случайно познакомился с каталогом вюрцбургского антиквариата. В нем он наткнулся на рукопись, не имевшую названия и составленную около 1300 года. Она находилась в Мюнхене, в придворной королевской библиотеке, хранителем которой в середине XIX века был Иоганн Андреас Шмеллер. Он издал ее в 1847 году, дав латинское название Carmina Burana, означающее «Бойернские песни» по месту находки в начале XIX века в бенедиктинском монастыре в предгорьях Баварских Альп. «Название с магической силой приковало мое внимание», — вспоминал Орф. На первой странице книги была помещена миниатюра с изображением колеса Фортуны, в центре его — богиня удачи, а по краям четыре человеческие фигуры с латинскими надписями. Человек наверху со скипетром, увенчиваемый короной, — «царствую»; справа, спешащий за упавшей короной, — «царствовал»; простертый внизу — «есмь без царства»; слева, взбирающийся вверх, — «буду царствовать» («Regno, Regnavi, Sum sine regno, Regnabo»). И первым было помещено латинское стихотворение о Фортуне, изменчивой как луна:

И первым было помещено латинское стихотворение о Фортуне, изменчивой как луна:

Фортуны колесо вертеться не устанет:

низвергнут буду я с высот, уничиженный;

тем временем другой — возвысится, воспрянет,

все тем же колесом к высотам вознесенный.

В средневековом сборнике «Кармина Бурана» содержится более 250 текстов. Их авторы — известные поэты и беглые монахи, студенты и школяры, бродившие из города в город, из страны в страну (по-латыни их называли вагантами) и писавшие на различных языках — средневековой латыни, старинном немецком, старофранцузском. Использование их Орф считал средством «вызывать душу старых миров, язык которых был выражением их духовного содержания»; особенно его волновал «захватывающий ритм и картинность стихов, напевная и единственная в своем роде краткость латыни».

Михель Гофман, студент-юрист и энтузиаст изучения греческого и латинского языков, помогал Орфу в выборе 24 стихотворений и составлении из них либретто. Оно включает стихи как на латинском, так и на средневерхненемецком (языке средневековой Германии), и охватывает широкий круг светских тем, актуальных как в XIII веке, так и в наше время: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, радость возвращения весны и удовольствие вдоволь попьянствовать, вкусно поесть, поиграть в азартные игры и насладиться плотской любовью.

Орф сразу же представил себе новое произведение — сценическое, с постоянной сменой ярких контрастных картин, с поющим и танцующим хором. И той же ночью сделал наброски одного хора, а следующим, пасхальным, утром набросал другой хор. Сочинение музыки шло очень быстро, заняв всего несколько недель, и к началу июня 1934 года «Кармина Бурана» была готова. Композитор сыграл ее на рояле своим издателям, и те пришли от музыки в восторг. Однако работа над партитурой завершилась лишь 2 года спустя, в августе 1936-го.

Орф предложил исполнить кантату на Берлинском музыкальном фестивале в следующем году, однако снял свое предложение, узнав об «уничтожающем приговоре высших авторитетов». Возможно, среди этих авторитетов был знаменитый немецкий дирижер Вильгельм Фуртвенглер, высказывание которого повторялось повсюду: «Если это музыка, то я вообще не знаю, что такое музыка!» Но скорее всего это были высокие чины нацистской партии, которые находили все новые поводы для запрещения кантаты. Наконец, руководитель оперного театра во Франкфурте-на-Майне добился разрешения, и 8 июня 1937 года состоялась премьера в сценическом оформлении. Успех был необычайным, однако Орф назвал победу пирровой, ибо 4 дня спустя комиссия важных нацистских чиновников, посетив спектакль, объявила кантату «нежелательным произведением». И на протяжении 3 лет она не ставилась больше ни в одном городе Германии.

Я взял на себя смелость подробно разобрать это творение Карла Орфа, наиболее полно воплощающее идеи композитора и являющееся в наше время одним из самых исполняемых в мире. Предлагаю вниманию читателей нечто вроде театральной программки, которую желающие могут прочесть, а другие – пропустить.

Carmina Burana состоит из пролога и трёх разделов, каждый из которых содержит несколько отдельных музыкальных действий. Во время каждой сцены, а иногда и во время одного действия, «Колесо Фортуны» поворачивается, счастье оборачивается печалью, а надежда сменяется горем. Хор «O Fortuna», начинает и завершает круг, формируя остов композиции произведения.

Пролог «Fortuna Imperatrix Mundi» (Фортуна – повлительница мира) содержит музыкальное зерно всей кантаты с характерной для композитора мелодией, гармонией, фактурой — архаичной и завораживающей — и воплощает основную мысль — о всевластии судьбы:

О Фортуна,

Лик твой лунный

Вечно изменяется:

Прибывает,

Убывает

Дня не сохраняется.

То ты злая,

То благая

Прихотливой волею;

И вельможных,

И ничтожных

Ты меняешь долею

К прологу прилегает №2 - Fortune plango vulnera (Оплакиваю раны, нанесённые Судьбой), состоящий из трёх куплетов. Запев и первый рефрен каждого из куплетов исполняется мужским хором, второй рефрен — общим.

Первый раздел, Primo Vere, состоит из №3 Veris leta facies (Заклинание весны), №4 Omnia sol temperat (Солнце согревает всё) и № 5 Ecce gratum (Посмотри, как она приятна). Это лирические песни, посвященные природе.

Светлая сцена Ûf dem Anger (« На лужайке») завершающая 1-ю часть, рисует весеннее пробуждение природы и любовных чувств; музыка пронизана свежестью народных песенно-танцевальных оборотов. Она целиком написана на средневерхненемецком языке, а ее заглавие - возможно, цитата из гномической песенки Вальтера фон Фогельвейде «Ûf dem anger stuont ein boum». №6 – Tanz (Танец, чисто инструментальный номер), №7 Floret silva (Лес цветёт, хор, начало которого звучит на латыни), № 8 Chramer, gip die varwe mir (Дай, торговец, краску мне, женский хор), № 9 Reie. Swaz hie gat umbe (Хоровод. Посмотри на меня, юноша). № 10 Were diu werlt alle min (Если бы весь мир был мой) восторженно заключает этот раздел кантаты.

Резким контрастом к нему звучит второй раздел In Taberna (В кабаке). Он открывается № 11 -арией баритона Estuans interius («Пылая внутри») на текст фрагмента «Исповеди» знаменитого ваганта Архипиита Кёльнского:

Пусть в харчевне я помру,

но на смертном ложе

над поэтом-школяром

смилуйся, о Боже!

Это двойная пародия: на предсмертное покаяние (с оборотами средневекового напева Dies irae — День гнева, о Страшном Суде) и на героическую оперную арию (с высокими нотами и маршевым ритмом). Далее № 12 Olim lacus colueram (Когда-то жил я в озере), соло - высокого тенора-альтино с мужским хором «Плач жареного лебедя» — еще одна пародия, на погребальные плачи. № 13 Ego sum abbas (Я — настоятель) - соло баритона, которое мужской хор комментирует короткими выкриками. Завершающий раздел №14, In taberna quando sumus («Когда мы в кабаке сидим» ) — кульминация разгула; бесконечное повторение одной-двух нот рождено повторами в тексте (на протяжении 16 тактов 28 раз употреблен латинский глагол bibet — пьет).

Третий раздел - Cours d’Amour («Суды любви», буквально «урок любви» — средневековые забавы знати, особые суды для разрешения любовных споров). Светлый и восторженный, этот раздел прямо противоположен по настроению предыдущему. Раздел включает № 15 Amor volat undique (Любовь летает всюду), № 16 Dies, nox et omnia (День, ночь и всё мне ненавистно), № 17 Stetit puella (Стояла девушка), № 18 Circa mea pectora (В груди моей), № 19 Si puer cum puellula (Если юноша с девушкой) , № 20 Veni, veni, venias (Приди, приди, о,приди же).В исполнении этих номеров участвуют и солисты, и различные комбинации хоров и даже (№ 19) – ансамбль из шести корифеев хора.

№ 21 In trutina («На неверных весах моей души»), нежнейшее соло сопрано, разрывается двойным хором № 22 Tempus est iocundum («Наступает приятное время»), рисующим все более нарастающее любовное веселье. Затем следует № 23 Dulcissime (Нежнейший мой ), соло сопрано и, наконец, № 24 Blanziflor et Helena («Бланшфлёр и Елена») Бланшфлёр — персонаж испанской сказки, дочь демона, по другой версии — королева эльфов, а может, и Бланшефлор в схожей по сюжету поэме Конрада Флека, как и Елена Троянская, похищенная из своего царства возлюбленным. Этот хор, исполняемый всем составом участников - кульминация массового ликования, она готовит резкий контраст с завершающим хором, повторением пролога« О Fortuna». Поворот колеса всевластной фортуны совершился!

Орф внес неоценимый вклад в область детского музыкального воспитания. В основе разработанной им системы, которая в нынешнее время широко применяется во всём мире, лежит импровизация, то есть свободное музицирование в сочетании с элементами пластики, хореографии, театра. Такая оригинальная модель обучения детей музыке ставит своей целью не профессиональное музыкальное образование, а формирование гармонично развитой личности, способной не только воспринимать различную музыку, но и музицировать в самых разных формах. Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок», — говорил Орф, — «задача педагогов воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление... Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ребенка».

Орф внес неоценимый вклад в область детского музыкального воспитания. В основе разработанной им системы, которая в нынешнее время широко применяется во всём мире, лежит импровизация, то есть свободное музицирование в сочетании с элементами пластики, хореографии, театра. Такая оригинальная модель обучения детей музыке ставит своей целью не профессиональное музыкальное образование, а формирование гармонично развитой личности, способной не только воспринимать различную музыку, но и музицировать в самых разных формах. Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок», — говорил Орф, — «задача педагогов воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление... Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере будущей деятельности ребенка».

Уже в молодые годы, в период основания им в Мюнхене школы гимнастики, музыки и танца Орф был одержим идеей создания педагогической системы, основанной на свободном музицировании.

Когда Доротея Гюнтер в 1924 году основала школу для обучения молодых девушек гимнастике, музыке и танцу, она предложила Орфу занять должность преподавателя. Карл, ещё в молодости охваченный мыслями создать иную методику творческого развития детей, с радостью откликнулся на это предложение, так как посчитал, что это идеальная площадка для его новых идей. Главный упор в своей педагогической работе он делал на развитии чувства ритма, так как считал его первоначальной основой музыкальных способностей, а также на воссоединении музыки с движением.  Исходя из этого, поначалу в образовательном процессе Карла Орфа преобладали простые ударные инструменты: различные погремушки, бубенчики, трещотки, бубны и разнообразные барабаны. Однако затем к ним добавились звуковысотные ксилофоны и металлофоны, а немного позднее и блокфлейты. Ученикам предлагалось сочинять собственные композиции или импровизировать на какую-либо заданную тему. Основной целью такого обучения было создание хорового коллектива, участники которого умели бы красиво танцевать. Поставленная задача успешно решалась и уже через некоторое время выступления воспитанниц «Гюнтершуле» принимались весьма радушно. В тридцатом году было выпущено первое пособие под заголовком «Ритмико-мелодические упражнения», а через два года были напечатаны методические рекомендации - «Орф-Шульверк – практика элементарного музицирования». В конце Второй мировой войны «Гюнтершуле» была закрыта, а всё её имущество во время бомбёжек было уничтожено.

Исходя из этого, поначалу в образовательном процессе Карла Орфа преобладали простые ударные инструменты: различные погремушки, бубенчики, трещотки, бубны и разнообразные барабаны. Однако затем к ним добавились звуковысотные ксилофоны и металлофоны, а немного позднее и блокфлейты. Ученикам предлагалось сочинять собственные композиции или импровизировать на какую-либо заданную тему. Основной целью такого обучения было создание хорового коллектива, участники которого умели бы красиво танцевать. Поставленная задача успешно решалась и уже через некоторое время выступления воспитанниц «Гюнтершуле» принимались весьма радушно. В тридцатом году было выпущено первое пособие под заголовком «Ритмико-мелодические упражнения», а через два года были напечатаны методические рекомендации - «Орф-Шульверк – практика элементарного музицирования». В конце Второй мировой войны «Гюнтершуле» была закрыта, а всё её имущество во время бомбёжек было уничтожено.

Несмотря на трудную ситуацию, сложившуюся после войны, многие граждане Германии были озабочены развитием детского воспитания. О педагогической теории Карла Орфа вспомнили в 1948 году и предложили ему сделать на радио несколько передач. Объединившись с бывшей воспитанницей, а затем и преподавателем «Гюнтершуле» Гунильд Кеетман, Орф подготовил более десяти передач по музыкальному воспитанию, адресованных воспитателям, учителям и родителем. Успех радиопередач был настолько большим, что они продержались в эфире более пяти лет, а методика Орфа стала набирать популярность по всей Германии.

В 1949 году при консерватории Зальцбурга «Моцартеум» были организованы классы, а затем в 1963 году открыт Орф – Институт, обучающий учителей школ и воспитателей дошкольных учреждений методике композитора – новатора. С 1950 по 1954 год периодично выходили в свет пособия, которые впоследствии составили пятитомную антологию Шульверка. Вскоре музыкальная система Орфа стала активно распространяться, а Орф - общества возникать по всему миру. Созданный Орфом институт стал крупнейшим интернациональным центром подготовки музыкальных педагогов.

Сегодня Зальцбург популярен среди туристов не только как город великого Моцарта, он также представляет большой интерес для почитателей поразительной педагогической работы Карла Орфа. Его система музыкального воспитания приобрела такую популярность, что в институте Орфа только за первое десятилетие прошли обучение представители более чем из сорока стран мира.

Выдающиеся заслуги Орфа в области музыкального искусства снискали всемирное признание. Они ещё при жизни были по достоинству оценены. Он был избран почётным членом Университета города Регенсбурга, Академии художеств Нюрнберга, Баварской академии искусств, Академии Санта-Чечилия в Риме и других авторитетных музыкальных организаций мира. Звание почётного доктора Орф получил в Тюбингенском университете, а также в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене. Помимо этого он был награждён множеством наград, среди которых Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» и Баварский орден «За заслуги». В 1975 году композитор стал почетным гражданином города Мюнхена, а 2001 году его именем назван астероид. В нынешнее время имя Карла Орфа популярно во всём мире, а его произведения с успехом ставятся на сценах театров многих стран.