ЛЕВ ФЕДОРОВИЧ МЫШЫК. Игра-проект "Покажите язык!" (эпизод 3)

Автор: А.Я.Лисичкин"Да нафига вообще все это нужно? Кому это важно?" — вот вопросы, которые нормальные люди зададут при первом же взгляде на этот пост, а не как я, в минутном приступе малодушия, где-то на двадцать седьмой странице результатов поиска по запросу "железнодорожник фото" на сайте Мешок.ру. Ответ, как всегда, один: нужно это в первую очередь мне, потому что я люблю играть в детектива применительно к текстам и вообще люблю копаться в мелочах.

Не будучи специалистом по истории описываемого периода, я прошу воспринимать эти заметки не как попытку поймать за руку, но скорее как приглашение блеснуть эрудицией и просветить, потому что изучение матчасти перед написанием книги, разумеется, кроет мой поверхностный поиск.

Сегодняшний гость рубрики "Покажите язык!" — Лев Федорович Мышык, предоставивший на разбор фрагмент из своего произведения о великом и страшном 1918 г. То, что описываемые события еще относительно близки нам, позволяет легко уйти от заметных анахронизмов, в том числе в языке (тем более, что весовая категория автора предполагает близкое знакомство с советской литературой, посвященной этому времени, а также с кино- и телефильмами, созданными чуть ли не очевидцами самих этих событий), но при этом оставляет достаточно возможностей упустить именно мелочи, на которые наплевать решительно всем, кроме А.Я.Лисичкина.

Процитируем присланный автором фрагмент текста:

- Товарищ Скромный? Вот это встреча! Далеко же вы забрались от самого Таганрога.

Июнь месяц жаркий даже в Москве. Пыль немощеных улочек ложится на рассохшиеся доски столика.

- Откуда вы меня знаете?

Товарищ Скромный опустил руку в карман френча, нащупал револьвер. Наган игрушка сложная, хотя и отменно точная. Подошедший матрос движение заметил и успокаивающе развел пустые ладони:

- Я вас помню по Таганрогской конференции анархистов, где Веретельник требовал расстрела Левы Шнейдера. Просто я там не выступал. Сидел, слушал. Такое, оказывается, увлекательное занятие...

Снял бескозырку, утер куском бумазеи лоб, шею, коротко стриженные черные волосы. Кивнул на толпу мужиков у палатки:

- Пиво дрянь, а только ничего лучше не найти. Вы же в Москве до конца месяца, верно?

- Верно, - Скромный руку с револьвера не убирал. Действительно, начало восстания против немцев и австрийцев назначили на первые числа июля. Но что-то незнакомый матрос; а впрочем - через Таганрог от немецко-австрийской оккупации отступали все революционные силы. И анархисты, и большевики, и левые эсеры. Кому показывали новое направление перекочевки, кого разоружали, ставили к стенке и стреляли - за трусость, предательство, мародерство. Сам Скромный из Таганрога двинулся на Волгу, по ней через Астрахань и Царицын в Москву... Где угодно мог встретиться матрос.

- А звать вас, гражданин матрос, как?

Задавая вопрос, товарищ Скромный чуть повернулся и огляделся из-под век. Переход Жукова Проезда через густой жгут железнодорожных путей: на дороге брусчатка, обочины пыльные, немощеные. Налево сопит-вздыхает Саратовский вокзал, оконцовка Павелецкой дороги. Направо гремит-ревет огромная станция Москва-товарная. Место бойкое, вот и дешевый трактир неподалеку. Люди снуют все железнодорожные, промасленные, углем и накипью пропахшие. Деньги у них в карманах все больше советские, малоценные; впрочем - бумажные керенки даже и тех не стоят... Революция поменяла все. Даже счет времени: новый, одна тысяча девятьсот восемнадцатый год, съел две недели. Казалось бы, вчера - тридцать первое января; сегодня раз! - и уже четырнадцатое февраля.

Конференция прошла в Таганроге под конец ветренного сырого апреля; сегодня уже чуть не середина июня. Жарко...

Матрос хмыкнул:

- Да зовите уж Корабельщиком. Я больше по инженерной части. Полно вам зыркать по сторонам. Хотели бы арестовать, брали бы в темном углу. На что чека еще беззубая, а до этого дойти много ума не надо... Погодите, я сейчас.

Матрос отошел к палатке, отшутился-отругался от безденежных зевак и принес на корявый столик два бокала темного пива:

- Я там, на конференции слыхал, да и сейчас вижу. Раз вы схватились первым делом за оружие, стало быть, умеете им пользоваться?

Товарищ Скромный вздохнул и вынул руку из кармана френча. Чего напугался, он и сам не понял. Москва все же. Революционное правительство - чего бояться анархисту с бумагой от ревкома в кармане? Царскую охранку по большей части перестреляли. Матрос как матрос: рослый, здоровый - так на флот слабосилков не берут. Китель, тельняшка, брюки-клеш, ботинки добротные, на медных клепках... Не жарко ему в черной тужурке? И что на бескозырке написано? Последнее слово “флот”, а вот первое против солнца горит сплошной золотой полосой; кажется, первая буква - “Твердо”... Лицо матроса симметричное, правильное, обычное. Вот разве только глаза больно уж темно-синие, как у парней из сербских поселений, что появились вокруг Мариуполя еще при царевне Катьке...

Матрос тоже рассматривал собеседника - но так, словно бы сравнивал с образцом или фотографической карточкой. Молодой парень, ростом в переносицу самого морехода. Шапки нет, волосы прямые, черные, подстрижены чуть пониже ушей. Лицо бледноватое, нездоровый румянец. Не выглядит опасным, и псевдоним Скромный, подаренный царской каторгой с туберкулезом вместе, парню вполне подходит. Глаза черные, ни мгновения не остающиеся в неподвижности. Жесты быстрые, уверенные. Френч зеленовато-пыльного, защитного цвета. В расстегнутом по жаре воротнике видна обычная рубашка - когда-то белая, а теперь пыльная. Штаны неопределенно-темного цвета, с безразмерными селянскими карманами. Сапоги все в той же шубе пыли. Сапоги не переступают - видимо, спина здоровая, может стоять спокойно... Допили пиво, сдвинули кружки на край столика, молча подивившись одинаковости жеста.

- Мне бы нужен товарищ, спину прикрыть в одном деле, - сказал матрос. - Чтобы вы не беспокоились, говорю сразу: не налет. Надо мне сходить в Большой Трехсвятительский переулок, где штаб-квартира эсеров. Переговорить с Марией Спиридоновой. А то и Чернова там застану, кто у них главный мыслитель, автор партийной программы. И стану я говорить им весьма неприятные вещи, может и до пальбы дойти. Глаз на затылке у меня нет, а товарищи ваши хорошо вас рекомендовали. Поможете?

- А где ваше оружие?

Матрос расстегнул тужурку, явив здоровенный “кольт-браунинг” М1911, сидящий в подмышечной кобуре.

- Удобно. Вот остановят, спросят бумаги. Я руку в нагрудный карман, да и прямо сквозь тужурку хлоп! Сорок пятый калибр, американцы придумали, чтобы коня валить одной пулей.

Корабельщик запахнулся и застегнулся обратно. Прибавил:

- Хотите, у меня есть еще. Наган ваш за второе оружие пойдет, его можно в голенище спрятать.

Скромный хмыкнул:

- Я сюда и приехал поглядеть на Спиридонову. Хочу еще с Петром Алексеевичем встретиться. Только что стрелять придется, не рассчитывал. Вы, Корабельщик, обозначьте свою политическую платформу, партию свою назовите. Тогда я пойму, стоит вам помогать, или нет.

Корабельщик сощурился:

- Моя партия - никакой партии. Я полагаю, что государство себя изжило и должно замениться... Впрочем, об этом лучше поосновательней переговорить. А сейчас уже надо идти, путь неблизкий. Вы со мной, или как?

Скромный отошел от столика. Еще раз, уже не скрываясь, огляделся. Широкий проезд. Брусчатка. Утоптанные обочины. Кусты в низких местах, тонкие и почти безлистные деревца. Трех-пятиэтажные дома, где железнодорожники снимают комнаты или углы. Раскаленное железо крыш, вон там и вон там торчат голубятни. Поток людей с вокзала: лапти, сапоги, штиблеты, темные штаны, пальто и тужурки. Длинные балахонистые юбки теток - почти под горло. Платки, картузы. Фуражки с молоточками - путейцы. Все серое или желтовато-серое от пыли; кажется даже, что и пиво золотистое не по природе своей, а от вездесущей летней пыли, от частичек жары.

Гроза будет, понял Скромный. Точно быть грозе к вечеру. Не потому ли морячок торопится? По грозе уходить милое дело, ни сыскарю ни собаке следа не взять. Что же он задумал? Ежели теракт - уместно ли помогать ему?

Текст производит очень приятное впечатление плотностью информации и ее достоверностью: узнаваемые исторические лица, топография, даты — все сходится, придире поживиться нечем, кроме выпушек и петличек. Отдельная благодарность за слова "слабосилок" и "перекочевка"! Подача, на мой вкус, вполне соответствует эпохе, неярко поблескивают симпатичные архаизмы вроде "фотографической карточки" или "Твердо" в качестве названия буквы Т.

Переходим непосредственно к мелочам.

ОПЕЧАТКИ, ПРАВОПИСАНИЕ И ПУНКТУАЦИЯ

1. Москва-товарная — следует: Москва-Товарная

2. Казалось бы, вчера - тридцать первое января; сегодня раз! - и уже четырнадцатое февраля. Следует: без восклицательного знака. [ВКУСОВЩИНА!]

3. Даже счет времени: новый, одна тысяча девятьсот восемнадцатый год, съел две недели. Следует: без запятой после "год".

4. ветренный — следует: ветреный

5. чека — следует: Чека

6. "- Я там, на конференции слыхал, да и сейчас вижу". Следует: "Я там, на конференции, слыхал..."

7. брюки-клеш — следует: брюки клеш

8. "...стоит вам помогать, или нет" и "Вы со мной, или как?" Следует: без запятой перед "или".

9. "кольт-браунинг" — здесь следует: без кавычек.

10. "- Хотите, у меня есть еще". Возможно: "Хотите? У меня есть еще."

11. "По грозе уходить милое дело, ни сыскарю ни собаке следа не взять". Следует: "ни сыскарю, ни собаке".

ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ, СОЧЕТАЕМОСТЬ

1. "Накипь" в данном контексте вызывает некоторые сомнения; "промасленный", "пропахший углем" в буквальных значениях, понятны. "Накипь" в переносном смысле не вписывается в этот ряд, в буквальном — откуда она на железной дороге?

2. "Матрос расстегнул тужурку, явив здоровенный “кольт-браунинг” М1911, сидящий в подмышечной кобуре". Не в плечевой ли кобуре?

3. "...застегнулся обратно" — Снова?

АНАХРОНИЗМЫ В ЯЗЫКЕ

1. Заметна (случайная?) цитата из классического уже советского фильма: "оказалось, увлекательное занятие" ("О бедном гусаре замолвите слово", в исходнике — "читать", здесь — "слушать", но "бывший военный" + "активное восприятие информации" + "оказалось, увлекательное занятие" = заметная отсылка). То же: "Глаз на затылке у меня нет". ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон"). Оно как бы совершенно безобидно, легко может встретиться в речи просто так, наверняка не нарочно, но мне бросилось в глаза.

2. "Безразмерный" — в значении "особо вместительный" слишком современное; исходно "безразмерный" это все же "обладающий растяжимостью" (о трикотажных изделиях, гл. обр. чулочно-носочных; литературоведческий и другие термины - отдельная история), да и вообще слово относительно новое.

3. "Оконцовка" — слово в литературном языке сомнительное, в обнаруженных контекстах это или профессиональный жаргон, или искаженное "концовка", или попытка эвфемизма, что ли, чтобы не употреблять слово "конец". Указываю его в пункте "Анахронизмы", т.к. и контексты-то новейшие. Сойдет за авторский окказионализм.

4. "Теракт" — https://ruscorpora.ru (кстати, вот еще чрезвычайно полезный ресурс!) находит только один контекст 1910 г, все остальные — 1960 г и позже, с понятным пиком в 2001-2002 гг. Слово употреблено все же в мыслях персонажа, а не в авторской речи в строгом смысле слова.

ФАКТИЧЕСКОЕ (в т.ч. смыкающееся с языковым)

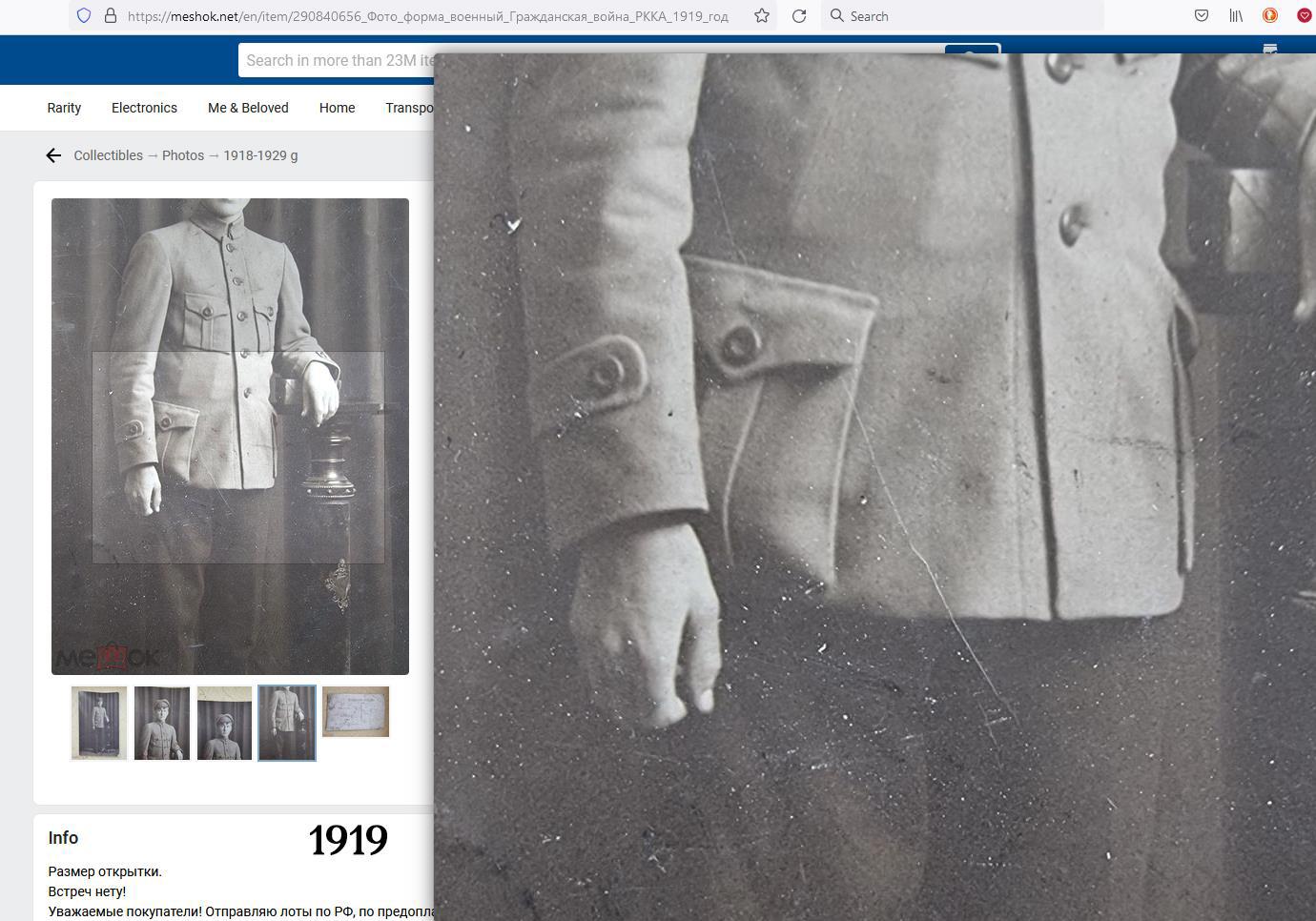

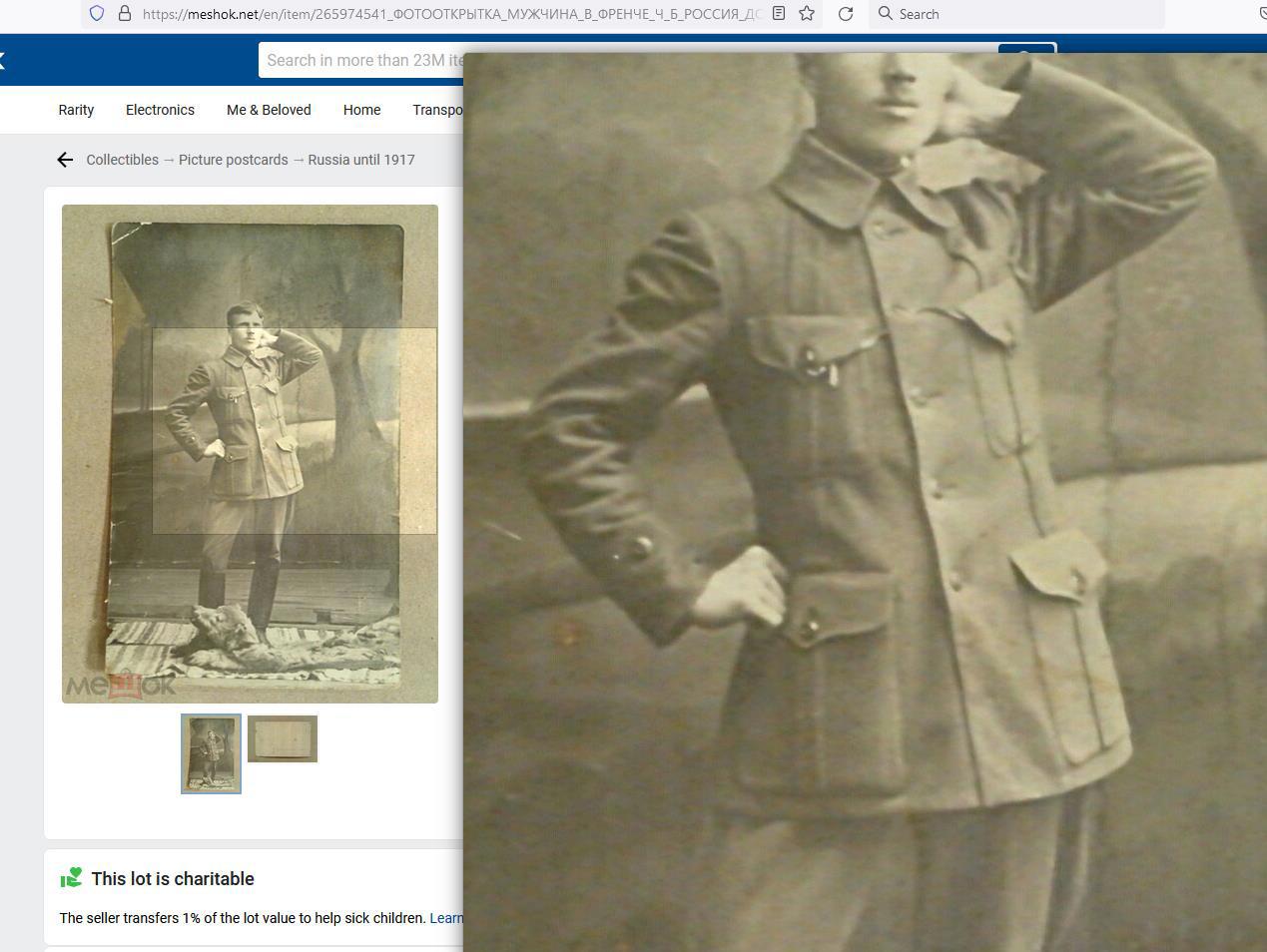

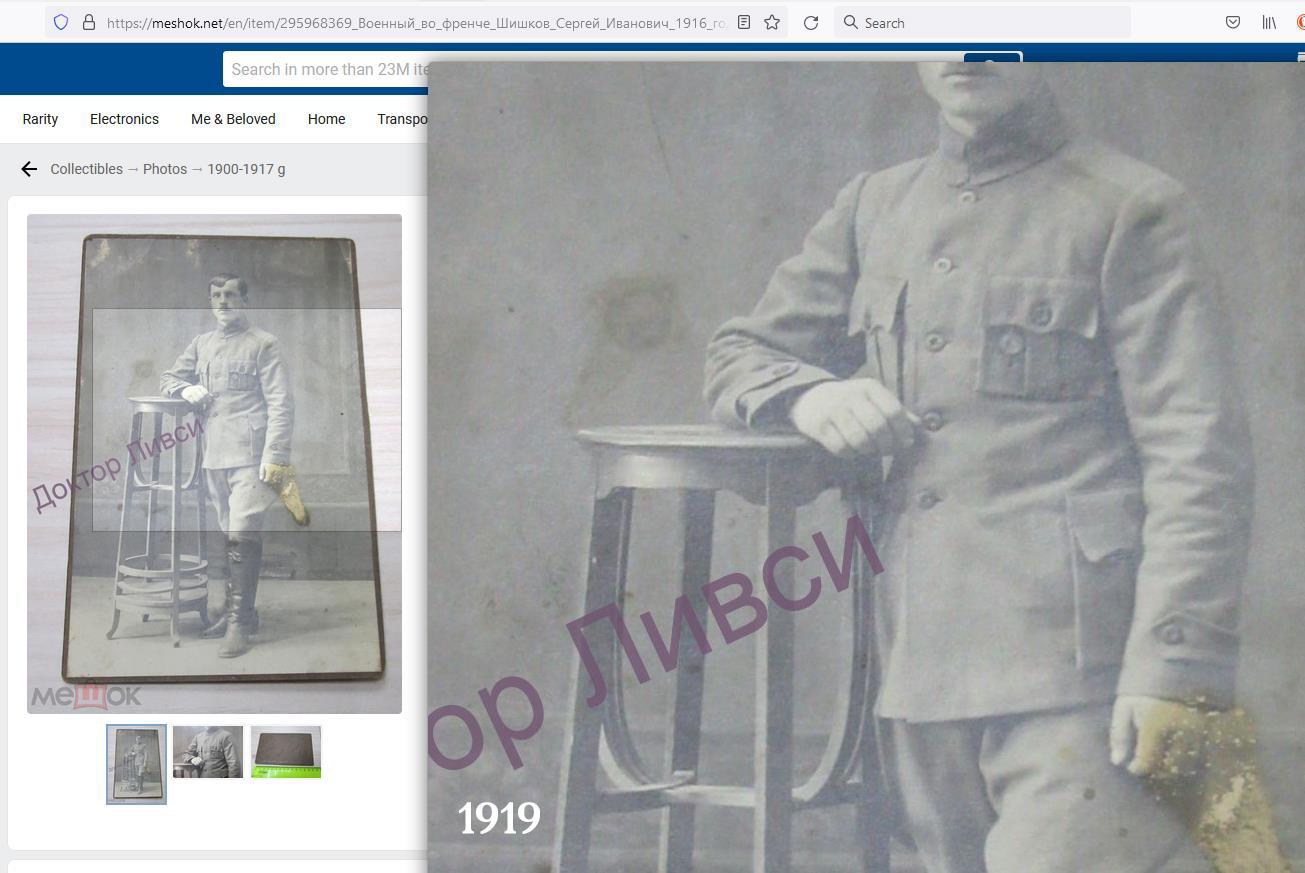

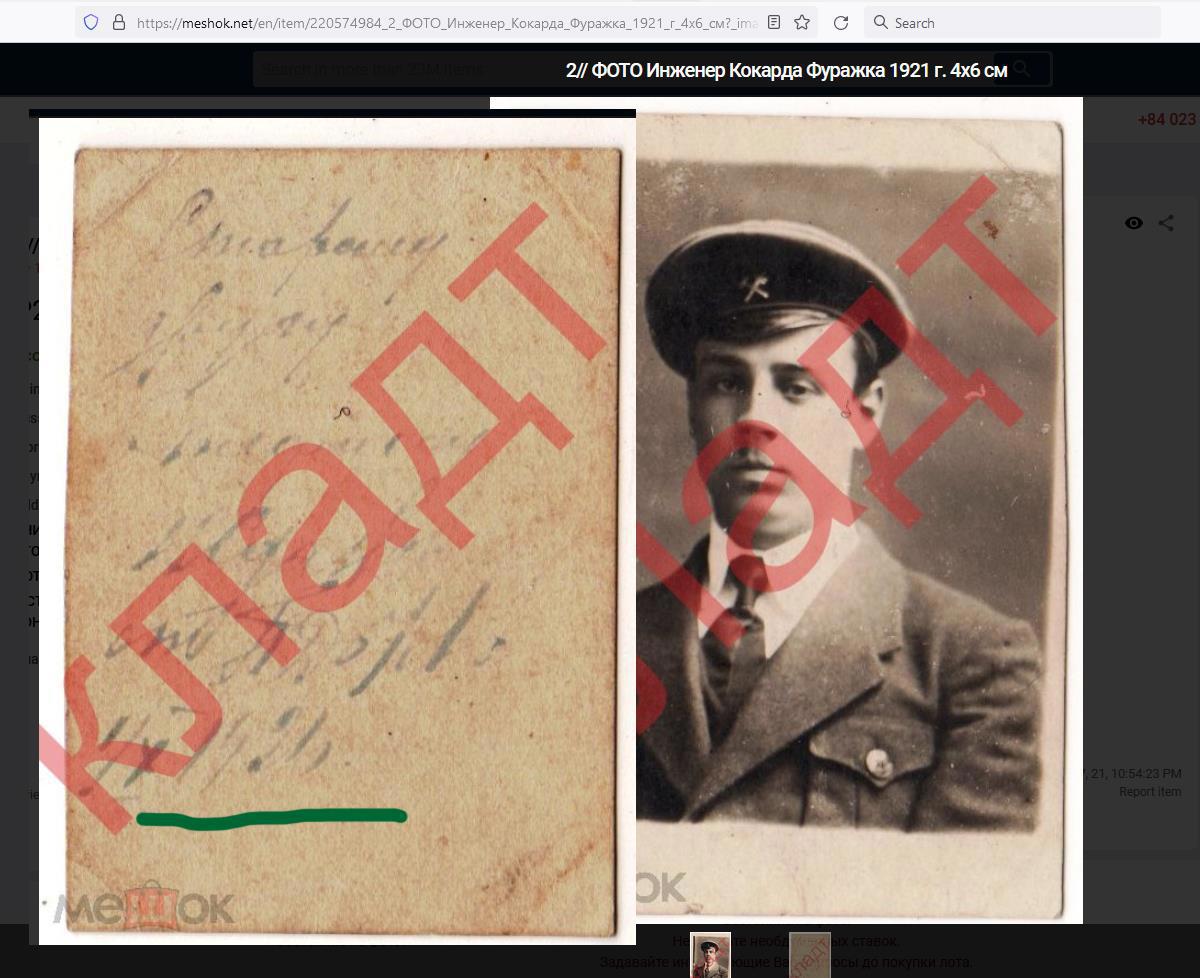

1. "Опустил руку в карман френча" — карманы на френче снабжены клапанами, невзначай опустить руку в карман с клапаном нелегко. Вообще, френчи были самых разнообразных покроев, но четыре кармана с клапанами на них встречаются практически всегда. Мне удалось найти только одно фото с прорезными нижними карманами — где-то на пятьдесят, что ли, разных френчей, у которых были карманы с клапанами. Кстати, бесполезная информация: френч назван в честь английского военачальника по фамилии Френч ( https://en.wikipedia.org/wiki/John_French,_1st_Earl_of_Ypres ) и не имеет отношения к Франции (за исключением того, что Дж.Френч во время Первой мировой командовал английскими экспедиционными силами именно во Франции); кстати, этот предмет одежды так называется только в русском языке, в отличие, например, от кардигана.

Вот она, редчайшая модель с прорезным карманом, но это, может быть, более поздний вариант, указан 1924 г:

2. Бумазея — довольно плотная ткань с начесом, носовые платки обычно делали из других тканей. Но, конечно, в 1918 г выбирать не приходится, что есть — тем и утираемся.

3. Скромный вооружен наганом, Корабельщик — кольтом М1911, который охарактеризован как "здоровенный". Однако наган (если ствол не опилен ради скрытого ношения) приблизительно такого же размера, даже больше, пусть и на миллиметры (длина 220 мм у нагана vs 216 мм у М1911). Правда, кольт тяжелее и собственно ствол у него немного длиннее. Еще мелочь про кольт: название М1911 было присвоено этой модели в середине 1920-х гг, на момент действия книги (начиная с 1917 г) она называлась "Model 1911". И еще мелочь про этот пистолет: судя по тому, что мне удалось найти, в обиходе его скорее называли именно кольт (Дж.М.Браунинг будто бы был человек скромный), а двойное название "кольт-браунинг" ассоциируется прежде всего с пулеметом и применительно к М1911 используется главным образом в специальной литературе.

4. За столик Корабельщик приносит "бокалы" с пивом; допив, оба персонажа отодвигают "кружки".

5. Википедия (хотя так себе источник, конечно) пишет, что Чернова в июне 1918 года в Москве уже не было ("После разгона Учредительного собрания в 1918 году участвовал в борьбе с большевистской властью. До мая 1918 года оставался в Москве, в это время на VIII Совете партии эсеров был взят курс на ликвидацию диктатуры большевиков. В июне вместо Самары, где после занятия города чехами был создан Комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ), Чернов был в последний момент направлен в Саратов. Смог добраться до Самары только в сентябре 1918 года уже после Уфимского совещания."); сайт okt1917.ru пишет так: "После роспуска Учредительного Собрания некоторое время находился в Москве. После 8-го Совета партии (май), принявшего решение о "ликвидации" большевистской власти, выехал в Самару, где в июне была свергнута Советская власть и создан Комитет членов Учредительного Собрания (Комуч)."; Л.А. Можаева пишет (https://cyberleninka.ru/article/n/chernov-viktor-mihaylovich-1873-1952/viewer), что в Самару он прибыл к сентябрю 1918 г, до того находился в Москве на нелегальном положении; остальные найденные в сети биографии этот отрезок времени не освещают. Правда, Корабельщик может просто не знать наверняка — он и сам не уверен в том, что встретит Чернова.

6. Одежда Корабельщика вызывает интерес. "Китель, тельняшка, брюки-клеш, ботинки добротные, на медных клепках... Не жарко ему в черной тужурке?" Чуть выше Корабельщик сообщает, что он "больше по инженерной части". Судовые инженеры были на момент революции приравнены к офицерам флота, образ матроса-анархиста усложняется - да и одежда на нем была бы, как мне видится, немного другая. Тужурка - офицерская одежда, тельняшка - нижних чинов. Но чего только не может быть в 1918 году, тем более в том, что касается одежды революционера-анархиста. На нем вообще могло быть надето что угодно. Ответы на вопросы о социальном положении Корабельщика лежат за пределами данного фрагмента текста. Заинтриговали!

7. Надпись на бескозырке Корабельщика: "Т*** флот" — Тихоокеанский флот? Но почти весь Тихоокеанский флот был уничтожен во время Русско-японской войны, из оставшихся кораблей была сформирована Сибирская флотилия, а следующий Тихоокеанский флот формально появляется только в 1935 году. Возможно, это не его бескозырка (носимая в память о каком-нибудь старшем товарище и т.п.), и это как-то объясняется в книге.

8. "Вот разве только глаза больно уж темно-синие, как у парней из сербских поселений, что появились вокруг Мариуполя еще при царевне Катьке..." — очевидно, имеется в виду переселение сербов 1753-64 гг и появление Славяносербии. Немного далековато для "вокруг Мариуполя", а Екатерина II не была царевной (до крещения в православие она и не царевна, и не Катька, после крещения Катька, но все равно не царевна). Кроме того, она пришла к власти в 1762 г, переселение (этой "партии") сербов началось значительно раньше, то есть не то, чтобы "при ней".

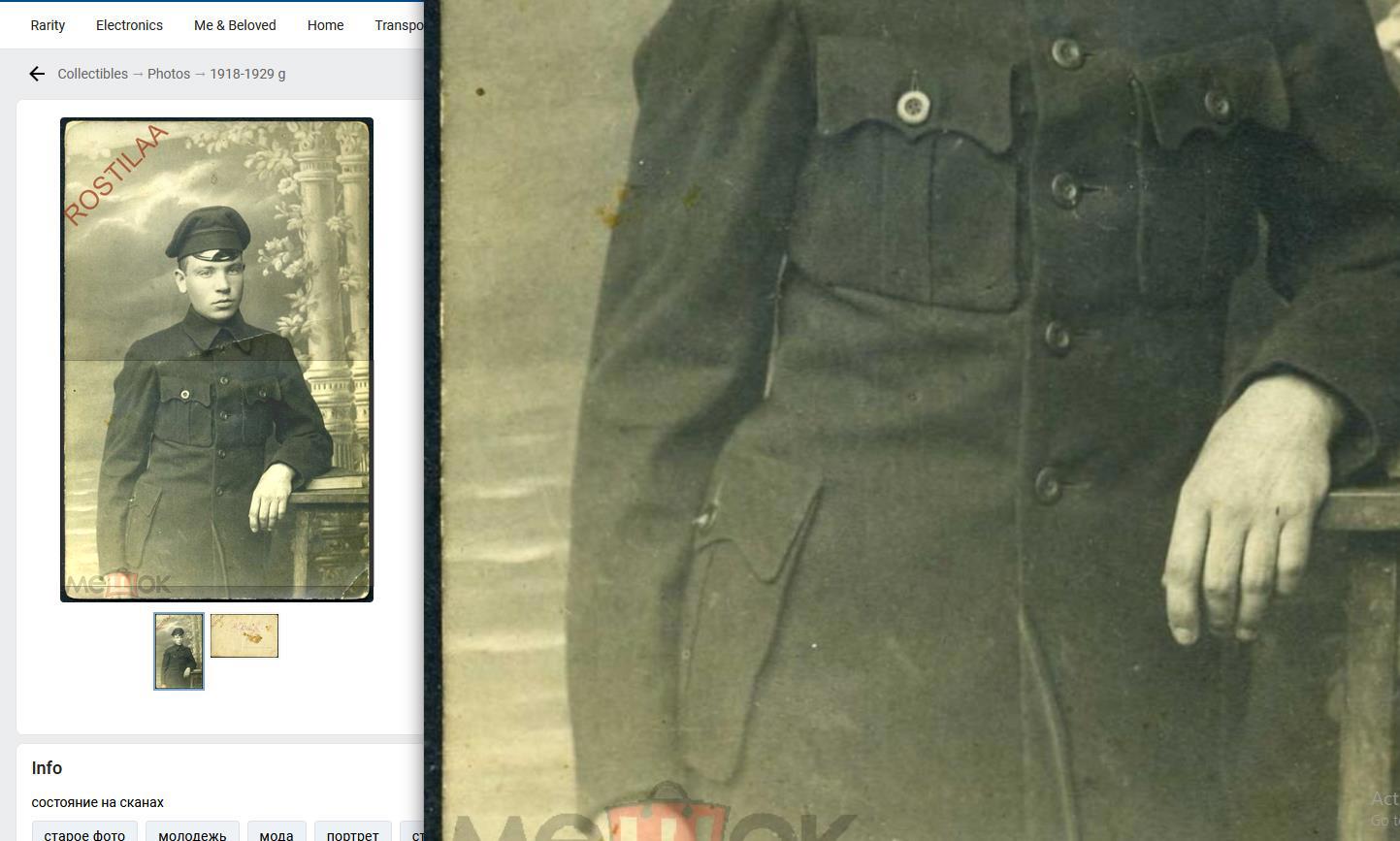

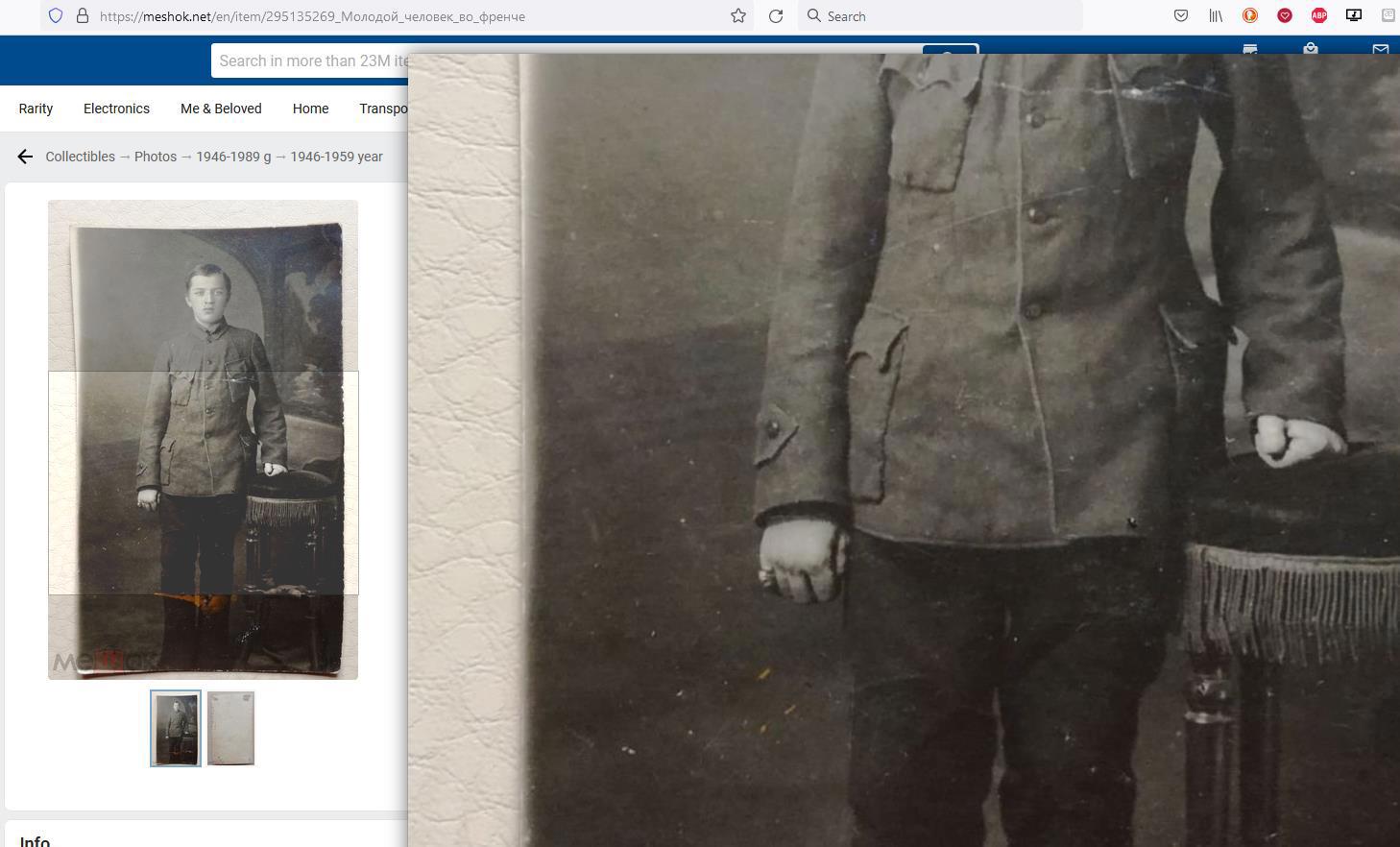

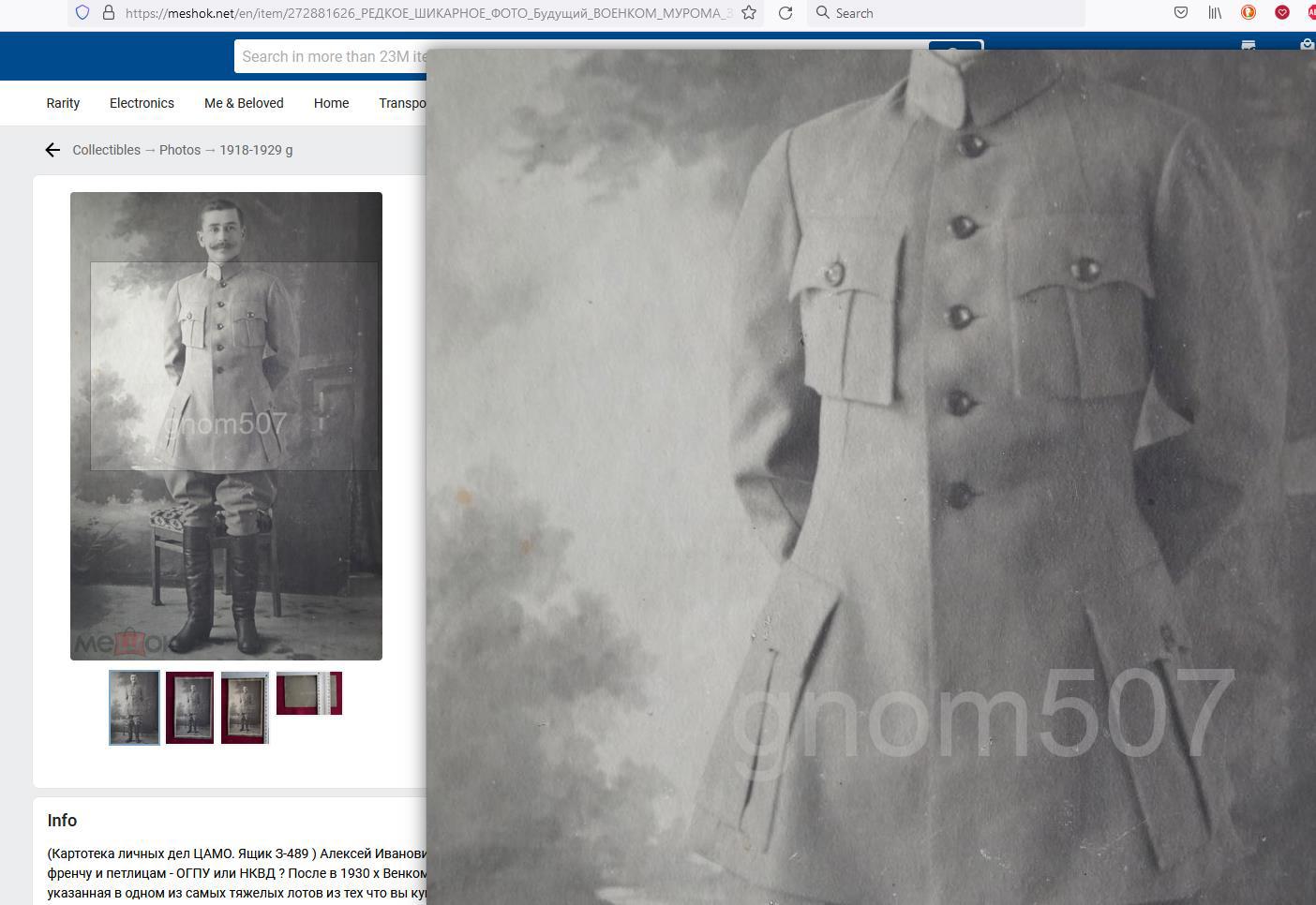

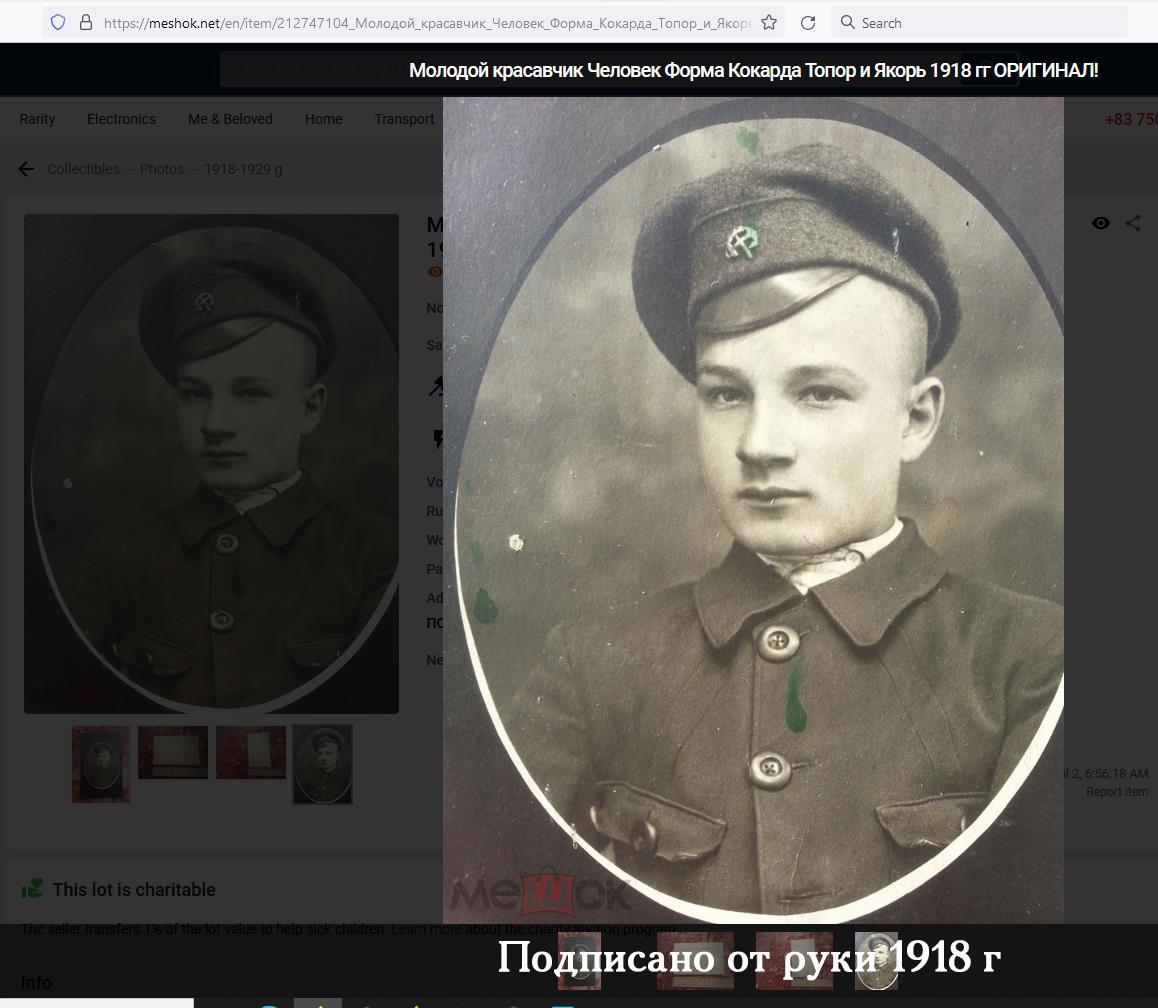

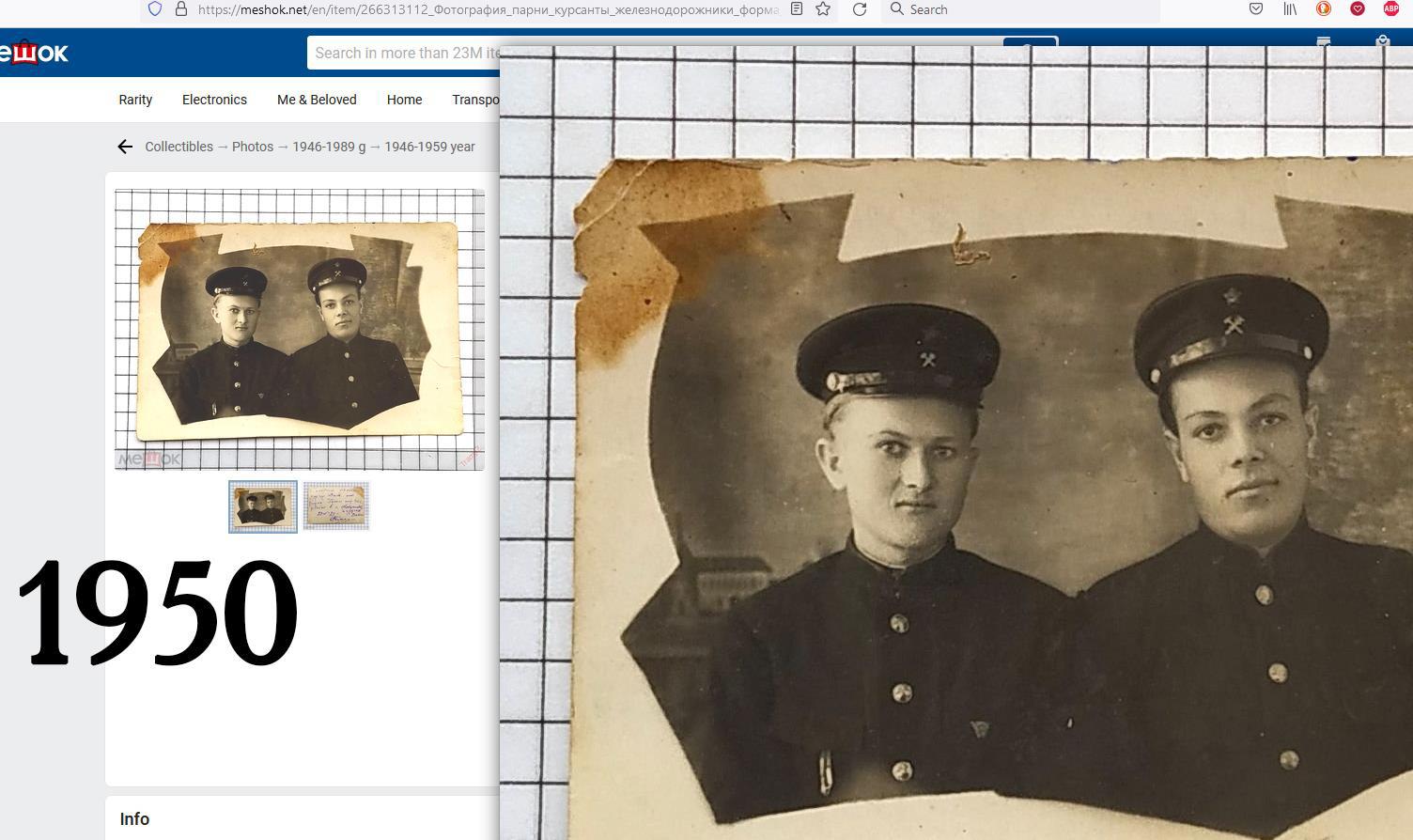

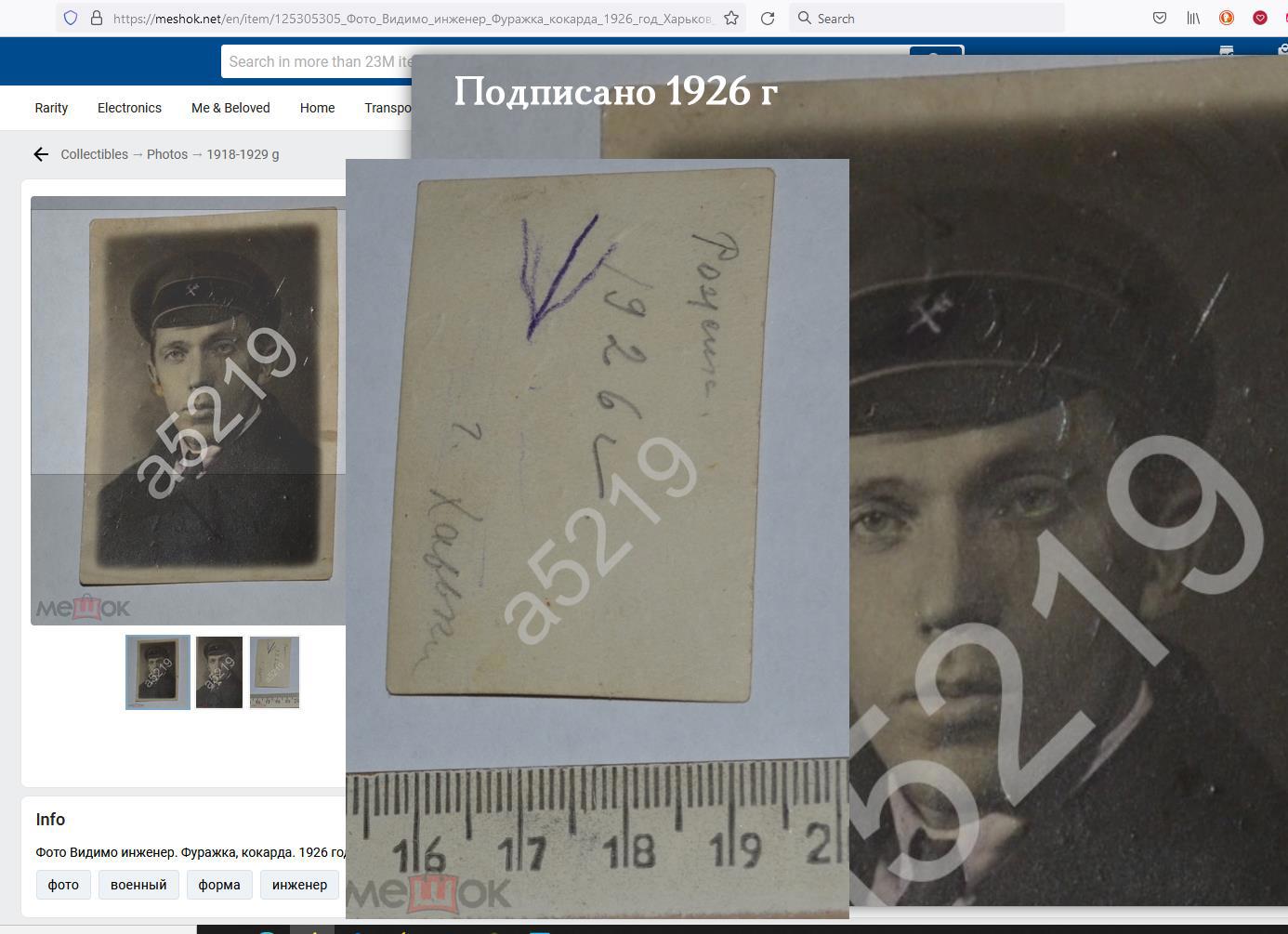

9. «Фуражки с молоточками - путейцы». В принципе, этот фрагмент – несобственно прямая речь, а персонаж не обязан знать такие подробности (может быть, это вообще так и задумано). Но я же буду не я, если не полюбопытствую. Вот что удалось нарыть по «фуражкам с молоточками»: эмблем с молоточками не было вообще, зато была эмблема «топор и якорь» (она же «топор и кошка», присвоена железнодорожным служащим аж до возникновения самой железной дороги, в 1830 г — https://gudok.ru/zdr/171/?ID=590199 )...

...и эмблема «молоток и разводной ключ» (введена соотв. приказом наркома путей сообщения А.А. Андреевым только в 1932 году).

Начиная с какого-то расстояния обе эти эмблемы можно принять за перекрещенные молоточки. С другой стороны, если персонаж опознает путейцев как раз по эмблемам на фуражках — ясно, что он был на таком расстоянии, с которого эмблемы уже можно разглядеть, иначе откуда упоминание именно молоточков? С третьей стороны, мне во время раскопок попались и фотографии, сделанные до 1932 года, но уже с новой эмблемой:

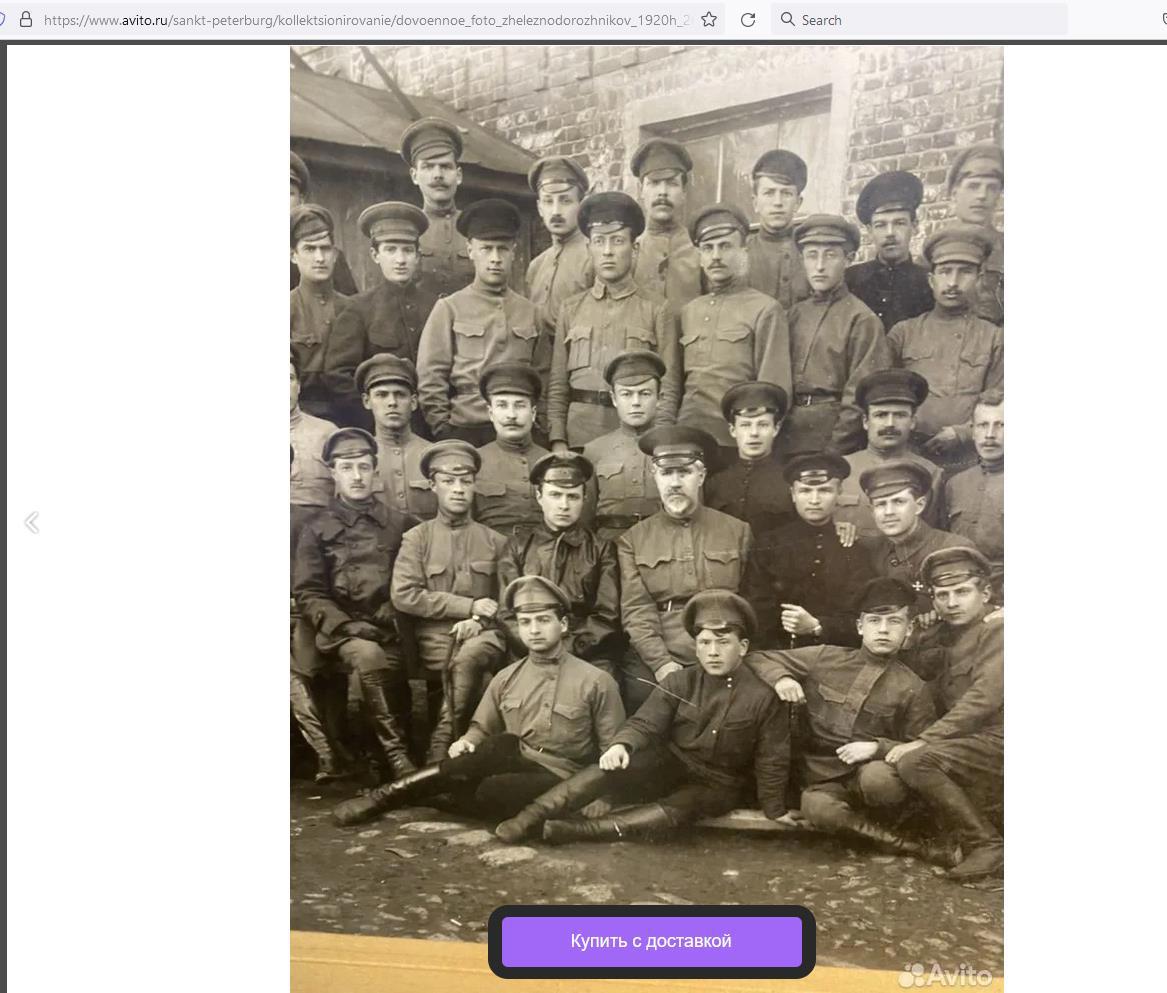

С четвертой стороны, после революции и упразднения чинов многие снимали с головных уборов кокарды вообще, так что легко могло не быть даже видимости молоточков (как на этой групповой фотографии железнодорожников):

Завершаю, как всегда, без подведения итогов, но с БОНУСАМИ для читателей (автор и так наверняка видел):

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/93606 — эсеры, послереволюционный период, материалы форумов и съездов.

http://docs.historyrussia.org/ru/indexes/values/129976 — анархисты, послереволюционный период, разные документы.

https://ria.ru/20090719/177671112.html?ysclid=ljzzpsmd2n915194408 — очень объемное и информативное интервью с историком стрелкового оружия М.Попенкером о Кольте, но в том числе и о Браунинге, Токареве и всякой стрелковой всячине.

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-atributsii-predmetov-voenno-morskogo-kostyuma-s-1917-po-1921-g — Лазарев Сергей Анатольевич, К вопросу об атрибуции предметов военно-морского костюма с 1917 по 1921 г // Вестник СПбГИК. 2006. №1.

P.S. Этот пост – часть проекта-игры «Покажите язык!», подробности здесь.