Битва на Немиге. Ч.2

Автор: В.БирюкПопробуем провести «реконструкцию» боя.

«И, звеня секирами на славу,

Двери новгородские открыл,

И расшиб он славу Ярославу,

И с Дудуток через лес-дубраву

До Немиги волком проскочил».

В феврале 1167 г. Чародей громит новгородцев. И узнаёт о движении Ярославичей к Минску. Ситуация — как в письме кн. Ольги Святославу на Дунай:

«Ты чужих земель ищешь, а отцову враги разоряют».

Чародей всё бросает и бежит к Минску.

Дудутки — местечко вёрст сорок от Минска по Полоцкой дороге.

Князь-оборотень может и «волком проскочить», войско так не умеет.

Форсированный марш. Замученные кони и люди, множество отставших.

Всеслав - опоздал. Жители верили ему, ждали, отказались сдаваться, но... Ярославичи взяли город приступом и «исекоша мужей». Войска сошлись на берегах реки Немиги и 7 дней стояли друг против друга в глубоком снегу.

Чародею, раз уж опоздал, нужно время. Дать отдохнуть людям, дождаться отставших. Но не долго: голодно и холодно.

"Сошлись на берегах"... От стены города до речки - метров двести. За речкой, метров 200-300 - лагерь Чародея.

«и поидоша к Немизе, и Всеслав поиде противу».

Выглядит так, будто инициатива боя принадлежит Ярославичам.

Не-а. Для Всеслава атака — шанс. Для Ярославичей — глупость.

Киевские - в городе. За крепкими стенами. С запасёнными жителями припасами. Полоцкие - в сугробах в шатрах. Заметного жилья возле самой Немиги нет до 16 в.

Достаточно подождать ещё недельку и войско Всеслава, холодное и голодное, перемрёт или разбежится.

В полнолуние, в ночь на 3 марта Чародей начал атаку.

Множество воинов пало с обеих сторон. Одна из кровавейших междоусобных битв на Руси.

Сколько? - Данных по численности войск нет. Дружины владетельных (не безместных) «больших» князей в эту эпоху 100-300 бойцов.

А больше и не влезет. Площадь Минска — 3 га. Площадь городских усадеб — 220-280 м.кв. 100-150 дворов.

Неважно — сколько там реально погибло, важно — общеизвестный образ взаимного истребления. Так и использует его автор «Слова».

Представьте.

Ночь, залитый серебряным светом полной луны снег, наметённые сугробы, забитое снегом «по плечи» русло Немиги, в паре сотен метров за нею огромная стена крепости, полоцкие гридни идут в бой…

Какая-то… «психическая атака».

Волшба. Чародейство.

Может быть, на воздействие этой эстетики на своих и врагов Всеслав и надеялся? - Может. Наши предки были людьми… глубоко суеверными.

И при том весьма практическими.

1 марта — Новый год.

«С первого и по тринадцатое… с песнями, шутками, танцами...». День, столетие, летосчисление - другие. А народ — тот же.

Особенно православные: последняя неделя перед Великим Постом. Надо выпить-закусить на полтора месяца вперёд.

Этот приём - «удар в праздник» - многократно использовался в войнах.

Почему «битва на Немиге» - символ кровопролития? Причём — обоюдного.

Напомню: обычные нормы потерь в римских легионах в битвах хоть с внешними врагами, хоть между собой: 5% - у победителя, 15% - у побеждённого.

Исключения: Канны, Товтобургский лес, Парфянский поход Красса…

Общее у катастроф: нет возможности убежать, оторваться от противника.

С Немиги убежал один — Чародей.

Остальным с обеих сторон «отступать»/«убежать»… некуда. Бой в сугробах — по ним не побегаешь.

Ночная атака.

Расчёт на «чародейство», на оборотничество Всеслава. Полнолуние — время оборотней.

- Сща наш князенька зверем лютым обернётся и всех киевских порвёт-покидает.

Расчёт на похмелье противника.

Киевские в городе, в тепле, баб-полонянок мнут, пьют да жрут в три горла. Сторожи на стене не будет, подойдём тишком да залезем.

Вот почему атака идёт от Немиги. С юга — напольная сторона. Но там единственная, воротная, башня, наверняка будет стража. На стене башен нет. Сидеть в холодной, продуваемой боевой галереи… выпьют для сугрева и заснут. А то просто погреться разойдутся.

Можно придумать какие-то… «конспирологические» варианты. Знамение божие, жребий указал…

Или - прибежал «агент из города»:

- Они тама пьяные лежат. Лыка не вяжут

Можно: «агент» не сам прибежал, а «казачок засланный».

Лучше по логике: Чародей не может ждать. Ещё неделя и он останется без войска, даже не вступая в бой.

Всеслав гонит своих гридней через занесённое снегом поле, через забитое снегом русло речки. Пешком. Кони не пройдут. Да и на конях на стену не лазают.

Стража оказались на месте, прибежала похмелённая дружина. И устроила "катание с горочки". «Переход Суворова через Альпы», «Взятие снежного городка», «Вот качусь я с горки. С горочки крутой».

Старинная русская забава. Правда, с высоты четырёхэтажного дома… внешний склон вала - крутизна 50-52°… Но ярославичи могут навязать на столбы кровли заборола верёвки и съехать по ним.

Такой приём - «спрыгнуть со стены на верёвке» - в средневековье отмечен.

Почему не встретить атакующих на стене?

- Они с оттеля лезут. По горочке. По льду да снегу. Пыхтят, оскальзываются. А ты их сверху копьецом в лобешник… красота!

Не-а. Похмелилися… избыточно. «Фронтовой стопарик перед атакой». Храбрость - с носа летит. А вот и атака. Не наша, правда, но тоже годится.

Две одинаковых ошибки. Чародей ошибся в оценке боеготовности киевской дружины. Преуменьшил. Ярославичи — аналогично.

Им не было смысла слезать со стены на «берег Непрядвы». Но удержать воинов не смогли.

Из-за глубокого снега Ярославичи не могут вывести конницу из города. От ворот до места боя нет и версты, но кони… «вязнут по стремена».

Чародей обязан вести своих в бой пешком — речка, стенка.

Без глубокого снега киевская конная дружина просто стоптала бы пеших полоцких — двустороннего кровопролития не было бы.

Две толпы (строя нет) сходятся среди сугробов. И начинают друг друга… молотить. Поединки или бои малых групп. Стоя на месте. Как со связанными ногами. Удар-отбой.

- Ты сильно здоровее? - Я покойник.

- Ты один, а нас в этом сугробе трое — ты покойник.

Пеший бой, лишённые возможности манёвра группки бойцов. Это даже не свалка, «кошкодрание». В свалке можно выскочить из кучи. А здесь? - Шаг в сторону и ты в снегу по пояс. И тебе срубают голову.

Автор «Слова» этого не знал. Вероятно, не сообразил расспросить знающих. Потому что всё там, чуть севернее Киева, не сильно интересно. Потому что все эти «мальчуковые игры»…

- У меня милёнок пропал! А вы тут со своими подробностями…

Нужен общеизвестный образ взаимного кровопролития? - Немига. Это ж все знают!

Видно, что автор «Слова» не военный. Упускает обязательные для профи элементы: погоду, рельеф, взаимодействие родов войск, существенные особенности тактики...

Вот и получился образ жатвы, страды, лета.

Прошло более 9 веков. И на этом месте появился мемориал. Нет, не в память о делах «Чародея».

30 мая 1999 г. две с половиной тысячи молодых людей, некоторые в состоянии алкогольного опьянения, попытались укрыться от непогоды в подземном переходе станции метро «Немига».

В результате начавшейся давки погибло 53 человека. Большинство - молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.

На месте трагедии, около входа на станцию, 30 мая 2002 г. установлен мемориал в виде 53 цветков из бронзы (40 роз и 13 тюльпанов по количеству погибших женщин и мужчин).

Ещё пара картинок.

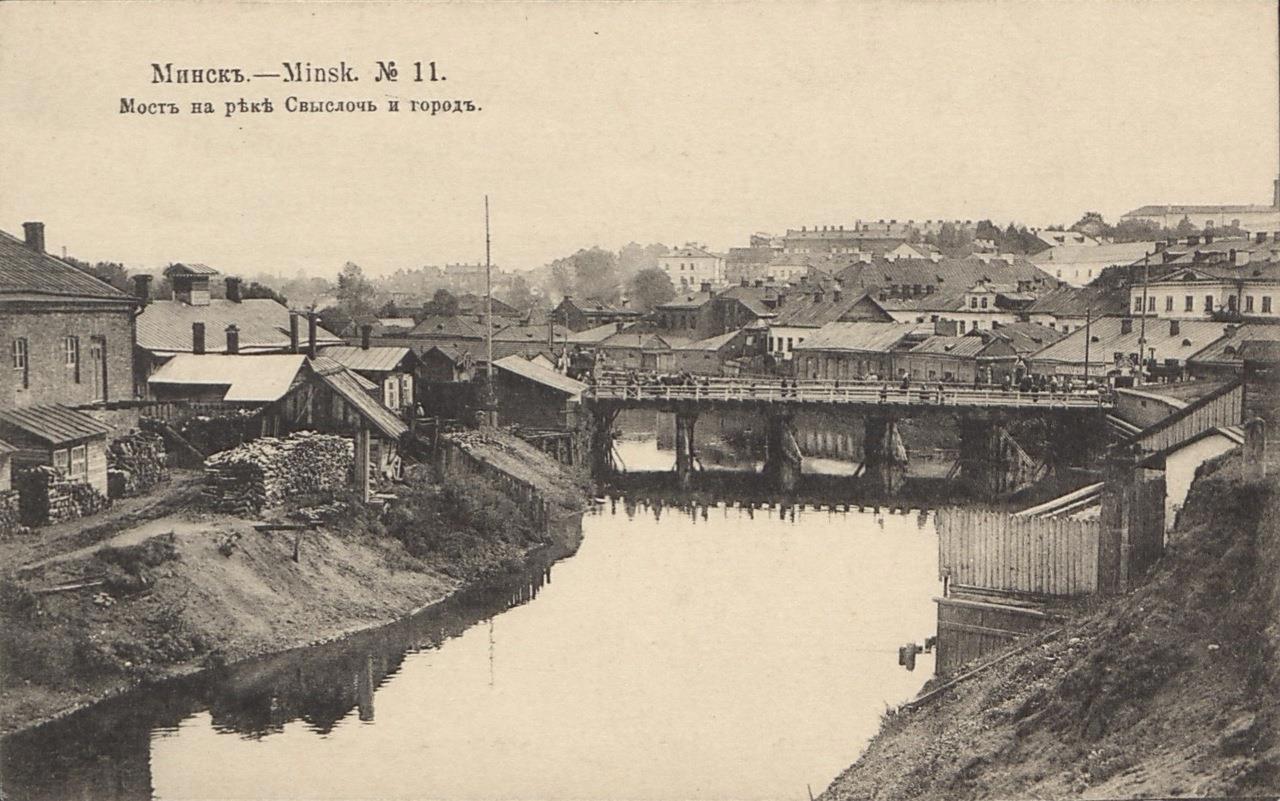

Здесь не Немига, а Свислочь. Немига, в ту эпоху, раза в два меньше. Справа вдалеке высокое место, Замчище. Город "Чародея". Точнее: то, что из него получилось за семь веков.

Мост наверняка не тот. Но мост (похожий?) на этом месте был, вероятно, и во времена Чародея. Через него дорога на Полоцк и Смоленск.

Во времена битвы - оба берега Свислочи пустые, жилья нет. Чуть позже по правой стороне - Торговая улица. "Культурный слой" домонгольской эпохи - 0.2 м. Напомню: оценка - метр за век. Место только до Батыя только по летописям выжигали раз шесть. Понятно, что никаких двухэтажных домиков. Жилые строения 4х4 м, срубы из стволов хвойных деревьев, у западной стены в углу - печка каменка.

Исток Немиги 20 лет назад.

Вот такая речка, ставшая, благодаря Ефросинии Ярославне, которую я почитаю автором «Слова», символом святорусского кровавого братоубийства.