Вдоль Пушкинской тропы

Автор: Д. В. АмурскийВ десяти километрах на юго-восток от Звенигорода располагается деревня Захарово, которая впервые упоминается в документах в 1586 году. В ноябре 1804 года вдова капитана артиллерии Тинкова продала своё имение Захарово (сельцо из дюжины или десятка крестьянских дворов, парк и двухэтажный господский дом со службами) за 28 тысяч рублей Марии Алексеевне Ганнибал. Та с 1776 года проживала отдельно от мужа, отставного капитана 2-го ранга Осипа Абрамовича Ганнибала.

Осип Абрамович 9 января 1779 года завёл новую жену, не потрудившись развестить с предыдущей, а в документах указал, что он вдовец. Обман раскрылся очень быстро. Уже 6 мая 1779 года второй брак Ганнибала признали незаконным и расторгли. За двоежёнство Осипа Абрамовича судили церковным судом и приговорили к годичному заточению в монастыре и семилетней епитимии. Капитан Ганнибал не стал раскаиваться, а обратился с прошением на высочайшее имя...

После долгих разбирательств Марии Алексеевне достались село Кобрино и мыза Руново, что позволило воспитать дочь, Надежду Осиповну, и дать ей надлежащее образование. Когда же дочь вышла замуж за Сергея Львовича Пушкина и у неё появились собственные дети, Мария Алексеевна при первой же возможности продала Кобрино. Чуть позже средства, вырученные за имение возле Санкт-Петербурга, позволили обзавестись усадьбой в Подмосковье.

С 1805 по 1810 годы каждое лето в Захарово привозили маленького Александра Пушкина. Мария Алексеевна была его первой наставницей, обучая чтению и письму. Сохранилось мнение бабушки о маленьком Саше:

"Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умён и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернётся и расходится, что ничем его не уймёшь: из одной крайности в другую бросается, нет у него середины."

Сам же Пушкин в своих ранних стихах идеализировал Захарово. В "Послании к Юдину", написанном в 1815 году, оно именуется мечтой, "уделом младых поэтов":

"Не лучше ли в деревне дальней,

Или в смиренном городке,

Вдали столиц, забот и грома,

Укрыться в мирном уголке,

С которым роскошь незнакома,

Где можно в праздник отдохнуть!

О, если бы когда-нибудь

Сбылись поэта сновиденья!

Ужель отрад уединенья

Ему вкушать не суждено?

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

С заборами в реке волнистой,

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

На холме домик мой: с балкона

Могу сойти в веселый сад,

Где вместе Флора и Помона

Цветы с плодами мне дарят,

Где старых кленов темный ряд

Возносится до небосклона,

И глухо тополы шумят"...

Летом 1830 года Пушкин приезжал в Захарово, чтобы увидеть места, где проходило его детство. 25 августа 1833 года он снова был в имении, проданном его бабушкой в 1811 году...

Так что же можно увидеть в Захарово сейчас?

Вот памятник бабушке и её знаменитому внуку.

Вот усадебный колодец (понятно, что данное сооружение — не пушкинских времён).

Вот памятник мальчику Саше.

Оригинальное усадебное здание в Захарово не сохранилось. Но в 1999 году в честь двухсотлетнего юбилея со дня рождения А. С. Пушкина дом воссоздали по имевшимся изображениям и описаниям. Получилось очень симпатично, хотя, холма, о котором писал Александр Сергеевич, не наблюдается.

Усадебный пруд (вид с мостика в обе стороны).

Поляна сказок (понятно, что это детище советского времени).

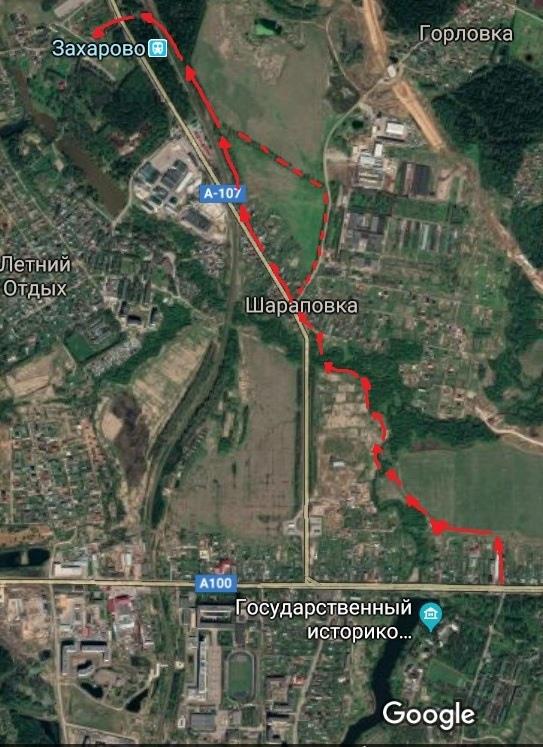

От усадьбы Захарово вроде как начинается Пушкинская тропа, о создании которой объявили в 2020 году. Её начало мы нашли и прошли по заасфальтированной дорожке до железнодорожной платформы Захарово. Далее след этой тропы терялся и никаких указателей нам на глаза не попадалось. Вот приблизительная схема тропы:

Дорога от Захарово в южном направлении вдоль поля ещё ничего, если не обращать внимания на современные постройки вдали. Но никакой навигации, никаких упоминаний о "Пушкинской тропе" там сейчас нет.

Когда дорога приводит в деревню Шараповку, идти приходится по обочинам трассы А107, что совсем неприятно.

Народу на улицах нет, спросить не у кого, так что поворот тропы к реке Вязёмке мы благополучно прозевали.

Предпоследний участок пути до перекрёстка с Можайским шоссе — самый неприятный. Дальше идти уже проще. Всего мы прошагали около 4 км, прежде чем оказались возле усадьбы Вязёмы.

Плотину на реке Вязёмке поставили ещё по приказу Бориса Годунова. Так что этому озеру уже почти четыре с половиной века. На заднем плане — многоэтажки города Голицыно.

Озеро успело изрядно зарасти и требует чистки.

После смерти Бориса Годунова имение Вязёмы было загородным дворцом Лжедмитрия I, потом находилось в ведении приказа Большого дворца до 1694 года года, когда Пётр I пожаловал эти земли князю Борису Алексеевичу Голицыну. Правнук последнего, Николай Михайлович, затеял строительство дворца с двумя флигелями и повелел обустроить регулярный парк с аллеями.

Дворец хорошо сохранился.

Особенно эффектно он смотрится со стороны озера.

В конце августа 1812 года через имение проходила русская армия, отступавшая к Москве. Во дворце останавливалось её командование во главе с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. А уже 31 августа в Вязёмы вошли французы. И в том же самом дворце ночевал Наполеон с приближёнными. Об этом напоминает камень, увенчанный двуглавым орлом.

Пушкин бывал в Вязёмах в раннем детстве, хотя и не часто: в Захарово не было своей церкви, поэтому бабушка водила внуков в ближайший храм по соседству, в усадьбу Голицыных. Когда же летом 1807 года умер младший брат Александра Сергеевича, Николай, его отпевали в вязёмском храме Спаса Преображения, а похоронили на кладбище возле этой церкви.

О Пушкине напоминает памятник на аллее перед дворцом,

а об атмосфере пушкинской эпохи вроде как должны напоминать три стилизованных цилиндра на газоне.

Мне понравилось название кафешки на территории усадьбы.

Церковь Живоначальной Троицы в Вязёмах построили в конце XVI века, при Борисе Годунове. Сохранился отзыв об этом храме, написанный Мариной Мнишек. Жена двоих Лжедмитриев отметила в своих дорожных записях, что церковь воистину царская и великолепно украшенная.

Чуть в стороне от храма стоит звонница XVI века очень редкой конструкции.

Название церкви в Вязёмах изменил Борис Алексеевич Голицын. Возможно, таким образом он выразил свою благодарность Петру I и свою верность его замыслам. Напомню, что Иисус преобразился на горе перед апостолами Петром, Иаковым и Иоанном; "потешные полки" будущий император начал заводить в селе Преображенском, при явной поддержке Голицына, а Преображенский лейб-гвардии полк был одним из любимейших у государя-реформатора.

Центральную главу церкви когда-то украшала эта белокаменная корона. При реставрации возвращать её на прежнее место не решились.

При Борисе Алексеевиче Голицыне главным зданием усадьбы была постройка поскромнее теперишнего дворца.

Через столетие Николай Михайлович Голицын перестроил его в конный двор. Говорят, что ещё ранее на этом же самом месте стоял деревянный дворец Бориса Годунова. Нынешний облик, максимально приближённый к тому, что здесь располагалось в петровскую эпоху, здание получило после реставрации 2005 — 2015 годов. Но и про конный двор тоже не забыли. Вот что можно увидеть в арке под парадным входом:

Ныне усадьбы Захарово и Вязёмы являются частями Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

Другие поездки в Подмосковье:

На горе Сторожи возле Звенигорода

"Подмосковный Версаль" в середине лета

Современная стенопись в Железнодорожном

Маленькие чудеса древней Коломны