Александр Глазунов

Автор: Игорь Резников158 лет назад, 10 августа 1865 года в семье известного в Петербурге книгоиздателя Константина Глазунова произошло радостное событие: на свет появился первенец, которого счастливые родители нарекли Александром. Это был будущий прославленный композитор Александр Константинович Глазунов.

Музыкальное развитие Глазунова было стремительным. Отец мальчика был весьма образованным человеком, который, ко всему прочему, с увлечением музицировал на рояле и скрипке. Мама, Елена Павловна, ещё в детстве воспитываясь в пансионате, с усердием осваивала там игру на фортепиано. Её интерес к музыке был настолько велик, что она продолжила своё обучение и после замужества, а поскольку материальное положение семьи было весьма благополучным, то практиковаться в мастерстве Елена Павловна могла позволить себе под руководством таких выдающихся преподавателей Петербурга, как профессор консерватории Т. Лешетицкий и именитый композитор М. Балакирев.

Первыми музыкальными учителями мальчика были лучшие в столице воспитатели юных талантов, пианисты Н. Холодкова и Е. Еленковский. Саша поражал родных необыкновенными способностями — тончайшим музыкальным слухом и умением мгновенно запоминать в деталях однажды слышанную музыку. Юный музыкант проявлял интерес не только к фортепиано - он осваивал также скрипку и виолончель. Уже в одиннадцать лет Саша впервые пробовал кое-что сочинить сам, а в четырнадцать - он был представлен Балакиреву, который познакомившись с детскими, пока ещё подражательными, композициями юного музыканта, распознал в нем искру исключительного дарования и настоятельно рекомендовал незамедлительно обратиться для изучения основ композиции к Н.А. Римскому-Корсакову. Александру посчастливилось, что его родители, имеющие хороший достаток, могли оплатить частные занятия сына у такого выдающегося маэстро. Молодой человек занимался с большим интересом, жадно впитывая весь материал предоставляемый ему преподавателем. В результате усердной учёбы курс теории музыки, гармонии, инструментовки и анализа форм, который обычно рассчитан на 5-7 лет, Сашей Глазуновым был освоен за полтора года. Николай Андреевич был настолько доволен своим подопечным, что называл его не иначе как «молодой профессор», а вскоре и вовсе объявил, что более не намерен относиться к нему как к своему ученику, но готов постоянно поддерживать его дружеским советом.

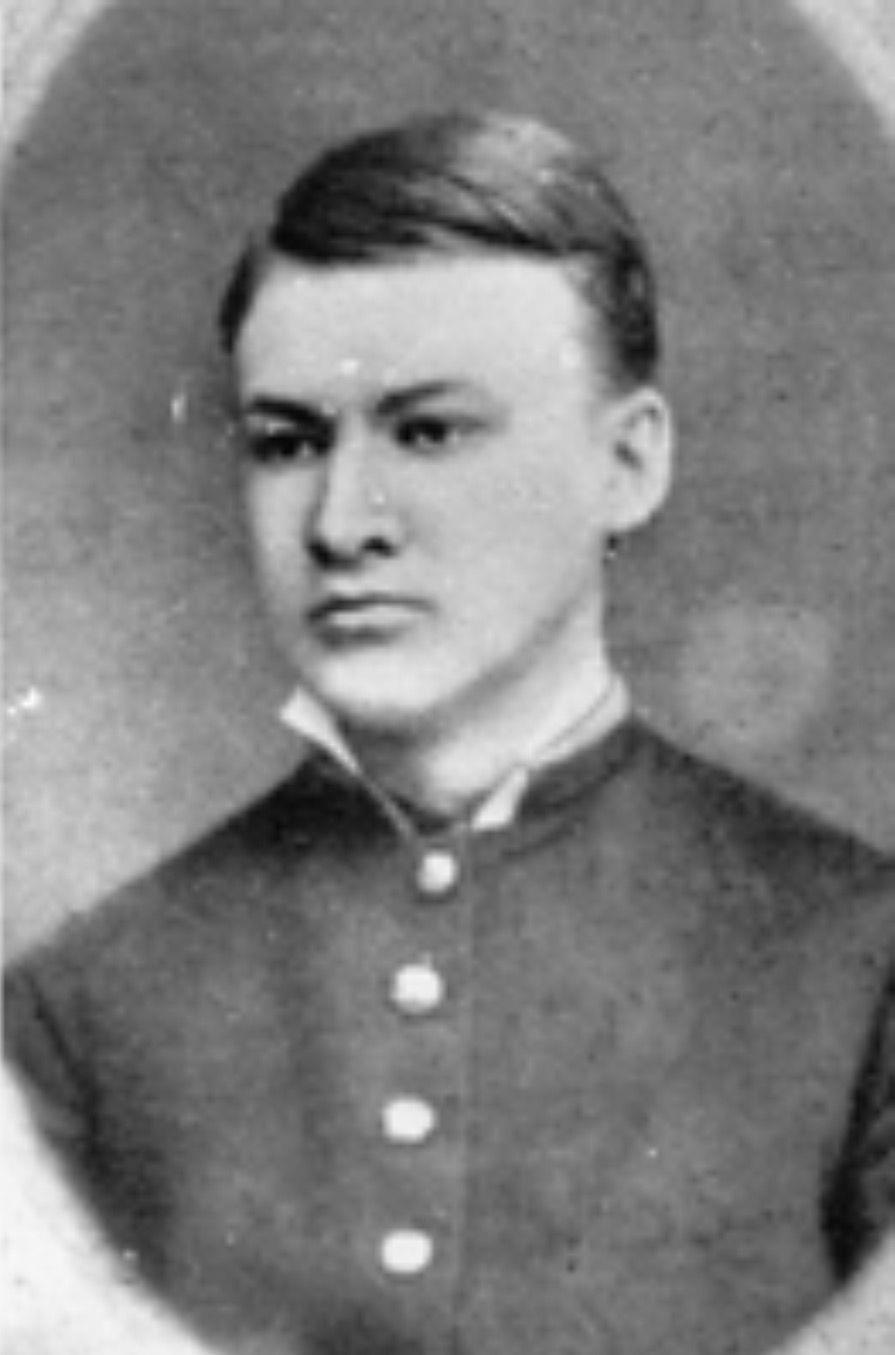

Помимо музыкального, Александр с 1877 года получал общее образование во Втором петербургском реальном училище. Однако к этой учёбе он относился не слишком серьёзно, и каждый день, возвращаясь домой после занятий, полностью отдавался творчеству: садился за фортепиано, что-нибудь сочиняя или разучивая новые произведения. Кроме этого, молодой человек с удовольствием посещал концерты симфонической музыки, а однажды во время репетиции оркестра к одному из выступлений Н.А. Римский – Корсаков представил Сашу знаменитому музыкальному критику В.В. Стасову. Знакомство с замечательным человеком произвело на юношу такое большое впечатление, что ему захотелось больше общаться с ним. По этой причине Александр стал часто наведываться в Публичную библиотеку, где работал Владимир Васильевич и вскоре, несмотря на разницу в возрасте, они стали близкими друзьями. Более того, круг общения Александра с интересными людьми постоянно расширялся: он познакомился с Александром Бородиным и Цезарем Кюи. Общение с ними помогло Глазунову удивительно быстро достичь творческой зрелости и вскоре переросло в дружбу единомышленников.

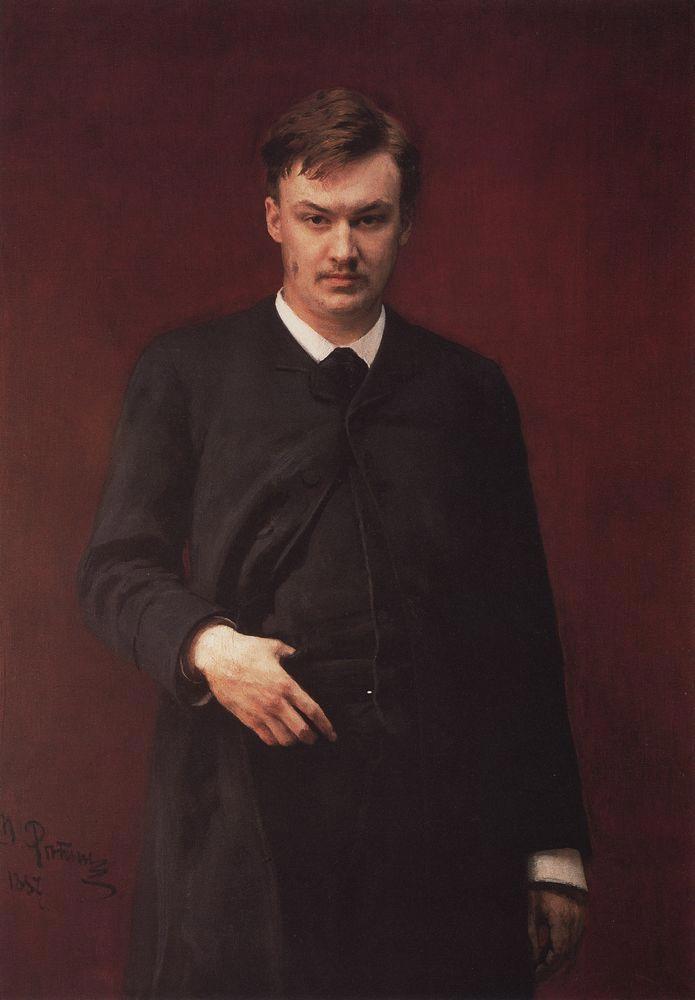

Первым крупным сочинением Глазунова, представленном широкой публике при содействии его авторитетных покровителей Н.А. Римского - Корсакого и М. Балакирева, стала симфония №1, написанная в 1881 году. Триумфальное премьерное исполнение произведения состоялось в марте 1882 года в зале Дворянского собрания Санкт - Петербурга. Слушатели были приятно шокированы, когда после окончания симфонии при вызове автора на сцену вышел шестнадцатилетний подросток в форме реального училища. Всем стало ясно, что на отечественном музыкальном небосклоне загорелась новая звезда. На концерте присутствовал Митрофан Петрович Беляев – лесопромышленник, богатейший человек и большой меломан, который настолько восхитился дарованием молодого автора, что в дальнейшем стал активно популяризировать его творчество и тем самым сыграл в судьбе композитора значимую роль.

В 1883 г. после окончания училища Глазунов стал вольнослушателем на историко-филологическом факультете петербургского университета. Однако такая учеба совершенно не интересовала юного композитора и длилась не долго, до февраля 1884. Он перестал посещать лекции, но продолжал играть в университетском оркестре на виолончели, кларнете, валторне и тромбоне.

Вместе с Беляевым Глазунов совершил длительную заграничную поездку, познакомился с культурными центрами Германии, Швейцарии, Франции, записывал народные напевы в Испании и Марокко. Во время этого путешествия произошло памятное событие: Глазунов посетил в Веймаре Ф. Листа. Там же, на фестивале, посвященном творчеству Листа, с успехом прозвучала Первая симфония русского автора. После возвращения на родину Глазунов влился в «Беляевский кружок», а в 1886 крепко подружился с Чайковским. Между молодым и уже прославленным композиторами завязалась переписка, носившая доверительный характер.

Девяностые годы по праву можно назвать временем полного расцвета творчества А. Глазунова. В этот период он создал произведения, в полной мере раскрывающие его дарование и мастерское владение композиторской техникой. Это фантазия «Море», симфонические картины «Кремль» и «Весна», сюита «Шопениана», увертюра «Карнавал», наиболее исполняемые в наше время четвертая и пятая, а также третья и шестая симфонии.

Эта музыка звучала прежде по радио и телевидению в дни особо торжественных событий. Я помню, так было, когда в космос полетел Гагарин.

Директор императорских театров Всеволожский, с большим высокомерием относившийся к отечественным композиторам, услышав на коронации императора Николая II в 1896 году произведение Глазунова, специально написанное для этого события и с восторгом воспринятое представителями царской семьи, незамедлительно сделал композитору предложение о сочинении балета. Так появилась «Раймонда», а затем «Барышня- служанка» и «Времена года».

В конце десятилетия, в 1899 году, когда талант композитора достиг своих вершин, ему предложили поделиться своими знаниями и занять место профессора в Петербургской консерватории. У Александра Константиновича было много учеников, которые оставили свой след в истории советской музыки, но самым известным из них стал Дмитрий Шостакович, в судьбе которого он принял большое участие. Общение с учениками стало для Глазунова насущной необходимостью. Молодежь также тянулась к нему, чувствуя в нем истинного мастера и учителя.

Благодаря феноменальной памяти А.К.Глазунова была спасена музыка Бородина, уже звучавшая в исполнении автора, но не записанная из-за его внезапной смерти. Так была завершена (совместно с Римским-Корсаковым) опера «Князь Игорь», восстановлена по памяти и оркестрована 2 часть Третьей симфонии. Уникальная память композитора была притчей во языцех. Рассказывают, что однажды Римский-Корсаков показывал одному из своих студентов свое новое сочинение. Это услышал из-за дверей Глазунов, не чуждавшийся шуток и мистификаций. Войдя в класс, он сказал: «Профессор, зачем же вы вводите студентов в заблуждение? Я давно это слышал и знаю наизусть» – после чего сел за рояль и сыграл пьесу нота в ноту.

Следующие значительные изменения в жизни А. Глазунова связаны с печальным событием: в январе 1904 года умер большой друг и опора композитора - М. Беляев. Беляев распорядился в завещании, что после смерти все его начинания, включающие в себя нотно-издательскую фирму в Германии, музыкальную премию им. М.И. Глинки и «Русские симфонические концерты» должны быть продолжены Римским-Корсаковым, Глазуновым и Лядовым. По этой причине интенсивность общественно-музыкальной жизни Глазунова сильно возросла, а плодотворность его творчества как композитора заметно уменьшилась.

Идущий следом 1905 год для композитора также был насыщен событиями, которые внесли определённые коррективы в его судьбу. Избранию Глазунова в этом году ректором консерватории предшествовала полоса испытаний. Многочисленные студенческие сходки выдвигали требование автономии консерватории от императорского Русского музыкального общества. В марте по обвинению в подстрекательстве студентов был уволен Н.А.Римский-Корсаков, поддержавший это требование и оберегавший студентов от преследования полиции. Следом Глазунов вместе с Лядовым и рядом других профессоров демонстративно покинул консерваторию. Через несколько дней Глазунов дирижировал оперой Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный», поставленной силами консерваторских студентов. Спектакль, насыщенный злободневными политическими ассоциациями, закончился стихийным митингом.  Лишь после предоставления консерватории автономии Глазунов вернулся к преподаванию. Став ректором, он с присущей ему обстоятельностью вникал не только во все детали учебного процесса, но и в нужды студентов, оказывая им всяческую помощь.

Лишь после предоставления консерватории автономии Глазунов вернулся к преподаванию. Став ректором, он с присущей ему обстоятельностью вникал не только во все детали учебного процесса, но и в нужды студентов, оказывая им всяческую помощь.

В 1907 году было широко отмечено 25-летие творческой деятельности Глазунова. Он получая поздравления не только от соотечественников, но и от европейских почитателей его таланта. Постепенно просветительские, учебные задачи стали для Глазунова основными, потеснив композиторские замыслы. Особенно широко развернулась его педагогическая и общественно-музыкальная работа в годы революции и гражданской войны. Мастера интересовало все: и конкурсы самодеятельных артистов, и дирижерские выступления, и общение со студенчеством, и обеспечение нормального быта профессоров и учащихся в условиях разрухи. Деятельность Глазунова получила всеобщее признание: в 1921 г. он был удостоен звания народного артиста. Связь с консерваторией не прерывалась до конца жизни мастера.

В 1928 году Глазунов получил приглашение из Вены принять участие в качестве члена жюри в международном конкурсе композиторов, приуроченном к 100-летию со дня смерти Ф. Шуберта. Осенью Александр Константинович вместе с женой Ольгой Николаевной выехали в австрийскую столицу. После конкурса Глазуновы не спешили возвращаться в Советский Союз, так как решили попутешествовать по городам Европы. Они побывали в Праге, Дрездене и Лейпциге, а затем на месяц задержались в Гюндельсхайме, где композитор поправлял свое здоровье.

После Германии композитор с женой посетили Париж – город, с которым связаны прекрасные воспоминания его молодости и где проживало так много друзей – эмигрантов из России. Композитор сетовал на своё пошатнувшееся здоровье, однако уже в декабре выступал как дирижёр в знаменитом парижском «Плейель» на авторском концерте, после которого он получил приглашение совершить творческие поездки в Испанию, Португалию, Англию, а затем в Америку. Гастроли Глазунова были очень успешными: в его честь устраивали приёмы, расхваливали в прессе, произведения записывали на радио. Однако во время пребывания на американском континенте композитор тяжело заболел, из-за чего сорвалось нескольких запланированных концертов и как результат - неуплата устроителями турне большей части обещанного гонорара.

Вдали от Родины Глазунов почти ничего не сочинял, за исключением двух инструментальных концертов (для саксофона и виолончели) и двух квартетов. В 1932 году семья Глазуновых основательно обосновалась в Париже, так как диагнозы, которые доктора выставляли композитору, не предвещали ничего хорошего. Александр Константинович умер 21 марта 1936 года во Франции. Почти десять лет, живя в Париже, он продлевал свой советский паспорт и до последнего вздоха надеялся вернуться на родину, в свой родной Петербург. Жена Глазунова Ольга Николаевна через некоторое время после смерти мужа уехала из Парижа на Святую Землю, закрылась в келье монастыря и чтобы хоть как -то слиться с любимым супругом при принятии пострига взяла себе имя Александра. Прах Александра Константиновича в 1972 году был перевезен из Франции в Ленинград и с большими почестями перезахоронен в Некрополе мастеров искусств Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Имя выдающегося композитора носят Малый концертный зал Петербургской консерватории, Петрозаводская государственная консерватория, а также музыкальные школы в Москве и Барнауле. В Мюнхене открыт институт, занимающийся исследованием творчества композитора, архив его партитур хранится в Париже. Именем Глазунова названы улицы в Казани, Пензе, Нижнем Новгороде, Калининграде, Сочи.

Александр Глазунов - это гениальный музыкант, сыгравший значимую роль в развитии не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Его мастерство является ценнейшим примером для последующих поколений композиторов. Его богатое творческое наследие достойно восхищения, его идеально-гармоничную музыку, наполненную радостью и светом, хочется слушать и слушать. Созвучность времени, ощущение исторической перспективы присущи Глазунову во всех жанрах. Логическая точность и рациональность конструкции, активное использование полифонии — без этих качеств невозможно представить себе облик Глазунова-симфониста. Эти же черты в разных стилистических вариантах стали важнейшими признаками музыки XX в. И хотя Глазунов оставался в русле классических традиций, многие его находки исподволь готовили художественные открытия XX века. Одарённый незаурядными способностями, он создавал радостную, светлую и гармоничную музыку, достойную восхищения, и недаром его сравнивали с Листом и Вагнером, считали творческим преемником Чайковского. Стасов назвал Глазунова «русским Самсоном». Действительно, только богатырю было под силу утвердить неразрывную связь русской классики и нарождающейся новой музыки, так как это сделал Глазунов.