Своеобразие поморов Онежского полуострова и Зимнего берега в генетическом контексте севера Европы

Автор: Коруд АлНаучные исследования нашего прошлого не прекращаются ни на один день. Современная генетика зачастую дает исторической науке больше, чем многие из найденных ранее артефактов. Которые надо ещё куда-то привязать. Ну или во всяком случае направляет мысли ученых в совершенно иные направления. То, что недавно казалось незыблемым, на поверку подвергается сомнениям. Например, кто на самом деле был предком этноса беломорских поморов. Все привыкли считать, что они прямые потомки новгородцев. По факту все оказалось несколько не так. Далее мною составлена некая компиляция из разных источников, убрано много умных букв и заключений, кое-что переведено на "русский язык". Но все равно неподготовленному человеку сложно для восприятия. Но что поделать, наука рвет когти. Кто захочет узнать больше, тогда вам лучше почитать полные статьи Балановской и других исследователей.

Жизнь на северной периферии ареала расселения русского народа , где в топонимике прочно сохранились следы дославянского населения, своеобразие культуры и особый тип хозяйства поморов позволяют предполагать, что они имели и своеобразный генофонд. Лишь небольшая выборка поморов была изучена ранее по крайне узким панелям маркеров Y-хромосомы и мтДНК. Исследователи рассматривали поморов в составе популяции «северных русских» в широком контексте населения Северной Евразии . Особенности их генофонда объяснены возможной ассимиляцией урало- или балтоязычного населения славянским

Разнообразие «отцовских» линий выявляет сходство генофонда Русского Севера с населением обширной территории от Прибалтики до Печоры и обусловлено наследием древнейшего палеоевропейского населения. Геномные данные об этих популяциях были привлечены для анализа генетической истории балто-славянских народов. На картах генетических расстояний популяции Русского Севера формируют один из основных паттернов генофонда Европы . Поиск генетических следов новгородской колонизации в генофонде Русского Севера, проведенный по широкогеномной панели аутосомного генома , показал отсутствие «новгородской» предковой компоненты на севере Архангельской области, а на ее юге (Красноборский и Ленский районы) вклад «новгородской» компоненты составил не более трети генофонда.

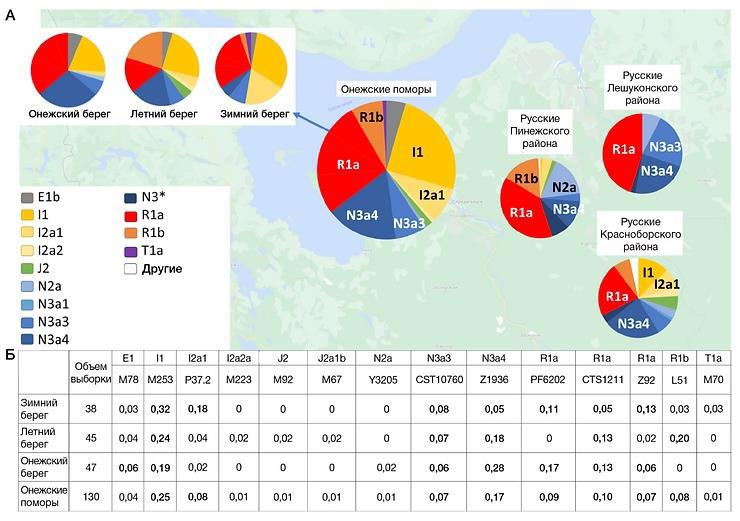

Спектр гаплогрупп Y-хромосомы

В генофондах трех популяций онежских поморов обнаружено 14 гаплогрупп Y-хромосомы (рис. 2): E-M78, I1-M253, I2-P37.2, I2-M223, J2-M92, J2-M67, N2a-Y3205, N3a3-CST10760, N3a4-Z1936, R1a-PF6202, R1a-CTS1211, R1a-Z92, R1b-L51, T1a-M70 (далее указаны краткие названия этих гаплогрупп). Самыми частыми оказались гаплогруппы I1, N3 и R1a, каждая из которых составляет около четверти общего генофонда онежских поморов (рис. 2). Гаплогруппа R1a представлена тремя ветвями (PF6202, CTS1211, Z92), гаплогруппа N3 — двумя (CST10760, Z1936). Следующими по убыванию частоты следуют гаплогруппы I2-P37.2 и R1b (по 8% генофонда в целом), остальные редки.

Сразу извиняюсь за много умных букв в таблицах. Но иначе считать эти исследования не получится. Или разбираться с хитросплетениях обозначений, или уйти "красиво".

Вопреки географической близости трех популяций поморов (80–170 км; таблица), их генетические портреты заметно различаются, причем по четырем гаплогруппам (I2, N3a4, R1a, R1b) эти различия достоверны. Хотя у каждой из трех популяций поморов присутствуют не менее девяти гаплогрупп их «общего портрета», спектр гаплогрупп каждой популяции очень своеобразен. У поморов Зимнего берега снижена частота гаплогруппы N3a4 и повышена частота I2; в популяции Летнего берега не обнаружена гаплогруппа R1a-PF6202, характерная других популяций, но повышена частота R1b; в популяции Онежского берега высока частота N3a4, но низка I2.

Прослеживаются убывание доли гаплогрупп I1 и I2a c востока (Зимний берег) на запад (Онежский берег) и противоположный тренд у гаплогрупп N3a3 и N3a4. Но такой «долготный» тренд отсутствует у гаплогрупп R1a (частота повышена в популяциях Зимнего и Онежского берегов) и R1b (максимум на Летнем берегу). Частота гаплогруппы R1a не только высока в генофондах Зимнего (29%) и Онежского берегов (36%), но и все три ветви R1a здесь встречены с частотой ≥ 5%. Однако на Летнем берегу частота R1a в два раза ниже и обнаружены только ветви R1a-CTS1211 (13%) и R1a-Z92 (2%). Снижение частоты гаплогруппы R1a и резкое возрастание частоты R1b (20%) только в популяции Летнего берега могут быть результатом и дрейфа генов, и их миграционного потока. Высока частота R1b и у русских Пинежского района Архангельской области (рис. 2), но там распространена иная ветвь R1b. У поморов обнаружена ветвь L51, более характерная для народов Северо-Западной, чем Северо-Восточной Европы. Что было причиной миграция или нечто иное, еще предстоит исследовать.

С другими русскими популяциями Архангельской области онежские поморы наиболее схожи по заметной роли гаплогрупп R1a и N3a4 (хотя в популяции Зимнего берега N3a4 редка). Резкое отличие «прибрежных» поморов от «материковых» популяций Архангельской области проявляется по частоте гаплогруппы I1: у онежских поморов она составляет в среднем четверть генофонда (25%), но для других северных русских не характерна (в Красноборской популяции — 12%, в Пинежской — 1%, в Лешуконской не обнаружена).

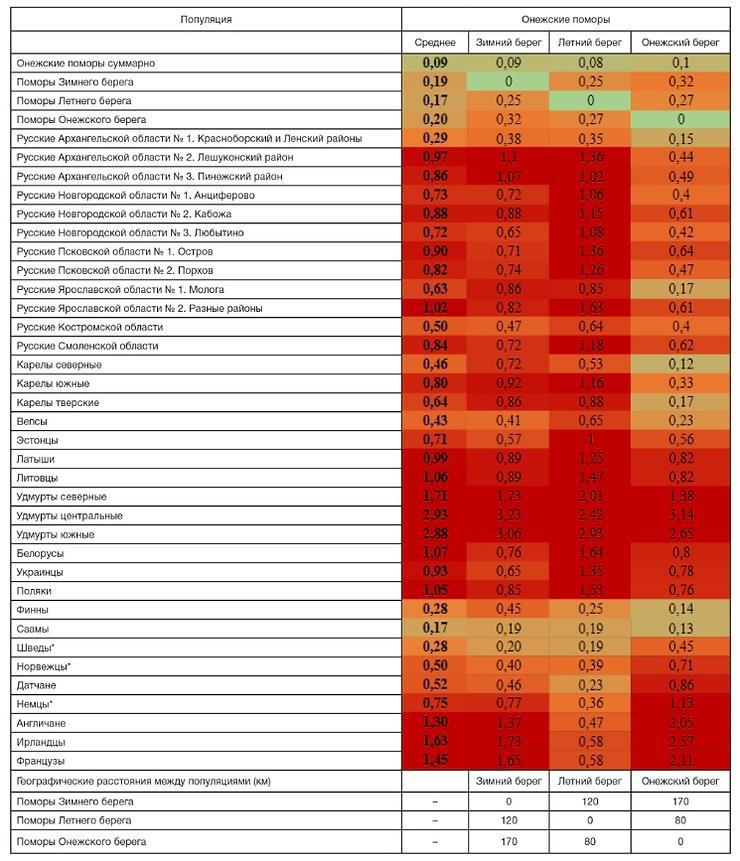

При анализе степени генетического сходства (таблица) прежде всего удивляет, сколь велики генетические расстояния между популяциями поморов (d = 0,28) вопреки их географической близости и культурной общности. Более того, расстояние от онежских поморов до других русских популяций почти в три раза больше (d = 0,76), но есть и очень выразительные исключения (таблица). Наиболее близкой к генофонду онежских поморов (d = 0,29) оказалась географически удаленная популяция (около 500 км) русских Красноборского и Ленского районов Архангельской области. При этом она чрезвычайно близка лишь к поморам Онежского берега (d = 0,15), но генетически далека от Летнего (d = 0,33) и Зимнего (d = 0,38) берегов.

Из других русских популяций относительное генетическое сходство с поморами обнаруживают лишь русские Костромской области (d = 0,50) и популяция Мологи Ярославской области (d = 0,63). При этом к генофонду Мологи близки только поморы Онежского берега (d = 0,17), в то время как генофонды Летнего и Зимнего от нее крайне далеки (d = 0,85). Ранее было показано, что среди ярославских популяций именно Молога сохранила явный генетический след дославянского населения (предположительно мери).

Среди иных народов России к онежским поморам наиболее генетически близки вепсы (d = 0,43) и северные карелы (d = 0,46), причем вновь лишь за счет поморов Онежского берега (d = 0,23 и d = 0,12 соответственно). Оказывается, что поморы Онежского берега генетически ближе к финноязычным соседям, чем к другим популяциям поморов (d = 0,28). А вот представители восточного крыла финноязычных народов — удмурты — оказались самыми генетически далекими от поморов (d = 2,50), что противоречит выводу о сходстве генофонда поморов и финно-пермских народов.

Однако наибольшее генетическое сходство онежские поморы обнаруживают с народами зарубежной Северной Европы : генетическое расстояние от поморов до шведов и финнов (d = 0,28) такое же, как среднее расстояние между популяциями поморов (d = 0,28), а расстояние до генофонда саамов в два раза меньше (d = 0,14). Причем прослеживается любопытный тренд: расстояние до генофондов финнов и саамов уменьшается в четыре раза по мере движения на запад — от Зимнего берега к Онежскому. Но генетические расстояния до скандинавов (датчан, норвежцев, шведов) следуют противоположному тренду: расстояние до Онежского берега в два раза больше, чем до Летнего и Зимнего, которые одинаково близки к скандинавам. При этом, если поморы Зимнего берега близки лишь к скандинавам из всего пула рассмотренных популяций, то поморы Летнего берега обнаруживают определенное генетическое сходство также и с широким кругом европейских популяций — от немцев (d = 0,36) до ирландцев (d = 0,65).

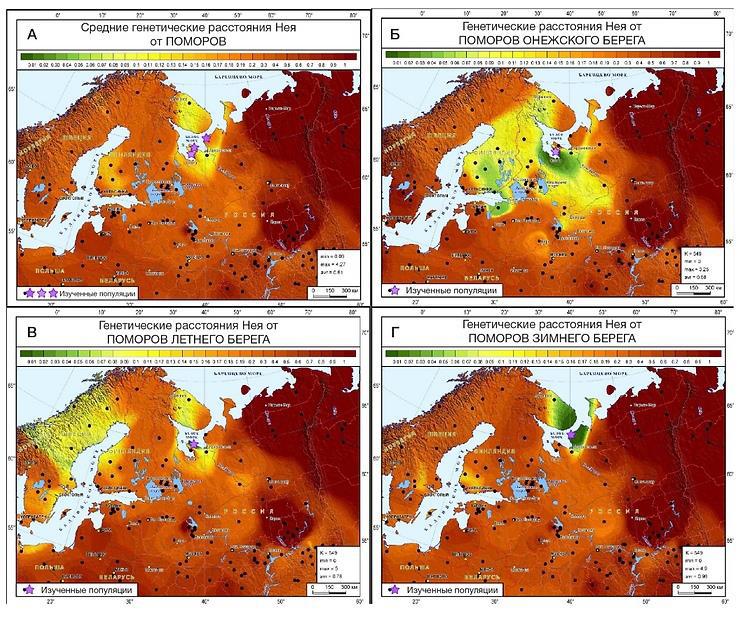

Более точно определить регионы, с которыми схожи генофонды поморов, и значительно расширить круг популяций сравнения помогают карты генетических расстояний , рассчитанные по 26 гаплогруппам Y-хромосомы, характерным для всего региона.

Карты генетических расстояний Нея от трех популяций онежских поморов. А. Общая (средняя трех карт отдельных популяций). Б. Онежский берег. В. Летний берег. Г. Зимний берег. Популяция, от которой рассчитываются расстояния, отмечена звездочкой. Зеленые и желтые тона отражают минимальные расстояния до популяции, красно-коричневые — максимальные. Суммарный генофонд поморов генетически близок к южной части Финляндии, а не более северной, представленной саамами.

Генофонд Онежского берега выявляет обширную область генетического сходства: она охватывает почти всю Финляндию на западе, с востока четко очерчена Северной Двиной и Сухоной, на юге и юго-западе России доходит до Ярославской и Ленинградской областей. В эту область сходства входят и финноязычные народы (вепсы, ижора, ингерманландцы, карелы, финны), и те русские популяции, в генофонде которых прослеживается существенный вклад дославянского населения.

Генофонд Летнего берега обнаружил наибольшее сходство с далекими шведами и норвежцами, слабее оно выражено с саамами, представляющими самый север Скандинавии.

Генофонд Зимнего берега относительно генетически близок лишь к нескольким популяциям финнов и шведов. Это единственная популяция поморов, для которой можно допустить, что ее генетический портрет в значительной степени сформирован дрейфом генов. Однако популяция Зимнего берега пока представлена лишь ее «прионежской» частью . Сейчас ведется изучение генофонда всего Зимнего берега, что позволит вскоре дать обоснованное заключение о его генетической истории.

Вопреки ожиданиям оказалось, что каждая из трех поморских популяций имеет ярко выраженный уникальный генетический портрет. Поморы Онежского берега генетически близки и к финноязычным народам России и Финляндии, и к русским популяциям Архангельской области. Более того, они генетически ближе к финноязычным соседям, чем к другим онежским поморам. У поморов Летнего берега обнаружено генетическое сходство только с населением Скандинавии. Наконец, у поморов Зимнего берега практически нет схожих генофондов, за исключением некоторой близости к финнам и шведам. Различия между тремя популяциями поморов столь велики, что лишь немногим уступают всей совокупности различий между рассмотренными популяциями западных и восточных славян, балтов и финноязычных народов. И при этом все три популяции поморов занимают свое собственное «поморское» место в генетическом пространстве столь широкого круга популяций.

Связать столь уникальное своеобразие генофондов поморов с действием лишь дрейфа генов невозможно. Дрейф генов независимо действует на разные гаплогруппы. Поэтому «дрейфующая» популяция по одному из маркеров может стать схожей с одной из сравниваемых популяций, но по другой гаплогруппе она окажется близка к совсем другой популяции, по третьей гаплогруппе — к третьей популяции и т. д. Несомненно, что дрейф генов был важным фактором в генетической истории всех популяций поморов, которые в течение последних поколений становились все менее многочисленными. Однако дрейфу генов не удалось стереть генетическую память о том, что в основе их генофондов имелся различный субстрат.

Для поморов Онежского берега он общий с широким кругом западного ствола финноязычного населения севера Европы, тогда как поморы Летнего берега схожи только с населением Скандинавии. Полногеномные исследования позволят верифицировать гипотезы их разного происхождения, давних миграционных потоков генов, сформировавших их генофонды.

Второй важный вопрос — о генетическом сходстве поморов и новгородцев. Среднее генетическое расстояние между этими популяциями оказалось таким же , как и расстояние между генофондами поморов и остальных рассмотренных русских популяций . Генетические отличия новгородцев велики даже от поморов Онежского берега (d = 0,48), но от популяций других поморов они вообще огромны (от Зимнего берега d = 0,75, от Летнего берега d = 1,09).

Ранее учеными был сделан вывод об отличиях аутосомного генома новгородцев от русских севера Архангельской области. Теперь мы видим выраженные различия между генофондами новгородцев и поморов и по маркерам Y-хромосомы. Оба результата противоречат мнению, что генофонд Русского Севера был сформирован новгородской экспансией. Однако это далеко не единственный случай в мировой культуре, когда внутренняя колонизация выражалась в расширении власти и экономического влияния, но не приводила к решительному изменению генофонда. Ни одна из трех популяций онежских поморов не проявляет заметного генетического сходства с коренным населением Новгородчины, что указывает на отсутствие генетических следов демической экспансии при новгородской колонизации Русского Севера.

Эти и другие результаты изучения коренного населения Европы убедительно показывают, что многие представления об его истории, сложившееся на базе данных гуманитарных наук, далеко не всегда могут быть интерполированы на генофонд.