Что случилось с комбригами и откуда в 1940 г. офицеры

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Про аттестацию высшего комсостава 1940 года пишут не так, чтобы и много, оттого в последнее время появляются статьи и комментарии, со своей, необычной трактовкой событий. Одна из самых популярных – что все, непрошедшие аттестацию комбриги, комдивы и т.п. были арестованы, а затем, после начала войны – освобождены и направлены в войска. Так, к примеру, из 87 комкоров, генералами стало только 58 (в том числе Г.К. Жуков - стал генералом армии), а ещё один, комкор Л.Г.Петровский получил звание генерал-лейтенант в 1941 году. Но и каких либо сведений об аресте остальных комкоров нет.

В роли образца, пострадавшего от " аттестационных репрессий" 1940 года, авторы почему-то выбрали героя произведения К. Симонова «Живые и мёртвые» комбрига Ф.Ф. Серпилина. Вот только герой романа был арестован в 1937 году и четыре года провёл в заключении, освобождён перед войной, а так как никакой аттестации он не то что не проходил, но и физически не смог бы этого сделать, то был восстановлен в звании «комбриг». То есть, связать имя Серпилина с аттестацией высшего комсостава собственно говоря не получится.

комбриг Ф.Ф. Серпилин. Кадр из фильма "Живые и мёртвые"

Тогда в ход идёт другая версия – рассказ родственника, занимавшего в 1940 году генеральскую должность и также не прошедшего переаттестацию. Дескать, именно в тот год родственника арестовали, а с ним и всех имевших соответствующие звания. Но, под аттестацию попадали и другие категории высшего комсостава: дивизионные, корпусные, армейские комиссары, инженеры, юристы, медики, интенданты. По логике авторов, получается, что и они были арестованы. Например, начальник ГлавПУра Армейский комиссар 1-го ранга Л.З. Мехлис. Аттестацию не прошёл, выходит, что и его арестовали? Но, 6 сентября 1940 года, Мехлиса назначают Наркомом Государственного контроля СССР. Выходит, что Льва Захаровича уже выпустили, или он руководил Наркоматом прямо из камеры, или его не арестовывали вовсе.

армейский комиссар 1-го ранга Л. З. Мехлис

Или ещё примеры: начальник Управления продснабжения РККА бригинженер Василий Федотович Белоусов и начальник Финансового отдела Московского военного округа бригинтендант Николай Николаевич Карпинский.

Начальник Упрпродснаба генерал В.Ф. Белоусов

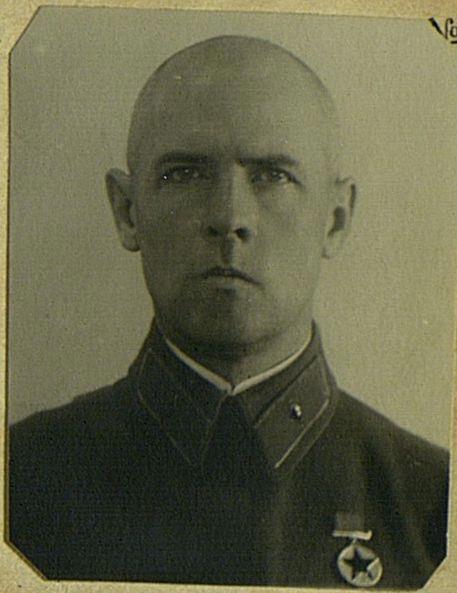

бригинтендант Н.Н. Карпинский

Оба проходили переаттестацию, но оставлены в прежних званиях и на тех же должностях. Лист аттестации Карпинского подписан Командующим войсками МВО маршалом Советского Союза С.М. Будённым, но каких-либо пометок о причине отказа в присвоении звания «генерал-майор интендантской службы» в личном деле нет. При этом, Н.Н.Карпинский – выходец из потомственного дворянства, о чём есть записи и в послужном списке, и в автобиографии, но… Но, за всю его многолетнюю службу он ни разу не был арестован. Не попадал под репрессии и В.Ф.Белоусов.

Как это определить? Достаточно просто. После ареста, в послужных списках появлялась запись примерно такого содержания: «Состоящий в распоряжении УКНС РККА[1]». Если в отношении арестованного выносился приговор, то в деле появлялась примерно такая запись: «Уволен вовсе из РККА по ст. 44 пункт «в» пр. НКО ОО132». Если дело прекращалось и обвиняемого освобождали – то появлялась отметка о назначении на новую должность или же указывалась иная причина увольнения (состояние здоровья, возраст и т.п.). Никаких подобных записей в делах В.Ф. Белоусова и Н.Н. Карпинского нет.

Но, это ещё не всё. В комментариях читатели задают резонный вопрос: если следовать логике автора, то как же так получилось, что в соответствии с Постановлением СНК СССР от 4.06.1940 г. № 945 «О присвоении воинских званий высшему начальствующему составу Красной Армии» звание «генерал-майор» присвоено Константину Константиновичу Рокоссовскому (№ 342 в Постановлении)? Этот вопрос дополню ещё одним именем – точно такое же звание было присвоено и Ивану Ивановичу Маршалкову (№ 258 в Постановлении). Почему вспомнил именно этих полководцев? Есть общее, в их предвоенных судьбах. Константин Константинович был арестован в 1937 г., Иван Иванович – в 1938 г. После ареста оба они были исключены из рядов ВКП (б) и на момент издания Постановления считались не беспартийными, а именно исключенными, т.е. имевшими самое серьёзное партийное взыскание. Оба освобождены и одними из первых в СССР стали генералами. Согласитесь, довольно странная история.

генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский

комбриг И.И. Маршалков. 1940 г.

Но, вернёмся вновь к мифическим арестам. Согласно Постановления, генералами стало немногим более тысячи человек. Что же стало с остальными, не прошедшими аттестацию? Если отследить количество командиров, инженеров и политработников достаточно сложно (замполиты становились генералами без каких-либо добавлений к званию, а инженеры могли стать генералами войск связи, артиллерии и т.п.), то интенданты присваивалось звание «генерал интендантской службы». Таковых в постановлении всего 37 человек (включая генерал-лейтенанта инт. службы А.В. Хрулёва). При этом, в документе нет ни одного генерала юридической, административной, медицинской и ветеринарной служб. Про флот вообще лучше не упоминать. Получается, их всех тоже арестовали? Вы представляете размах? По сравнению с ним, репрессии 1937 года начинают смотреться как-то тускло. Ведь со слов авторов версии, выходит, что с июня 1940 по июнь 1941 г. был репрессирован чуть не весь высший комсостав РККА, а ряд служб остался и вовсе без руководства.

Выдвину свою, основанную на проектах документов и более логичную версию. Похоже, что аттестация генералов была первым этапом большой работы по восстановлению званий, существовавших в Русской Императорской армии. Следующим шагом должна была стать переэкзаменовка остального комсостава в званиях офицеров. Причём проект предусматривал введение как званий унтер-офицерского состава для сержантов, так и обер и штаб офицеров для остального командования состава. В Красной армии должны были появится не только капралы и прапорщики (правда последние не в качестве младших офицеров, а скорее сержантские), но даже Первый маршал Советского Союза (своеобразный аналог генералиссимуса). Ставился даже вопрос введения погон, правда их описание очень мало походит на привычные нам и принятые в 1943 году. А уж предложения по обращению красноармейцев между собой – это нечто. Куда-то пропало даже обращение «товарищ».

Обо всём этом говорится в справке, подготовленной для рассмотрения нового проекта «Положения о прохождении службы в Красной Армии» в марте 1940 г. Для удобства документ переведён в текстовый формат, но с копией первоисточника можно ознакомиться в заключительной части публикации.

«Согласен»

« » марта 1940 г.

В основу проекта нового «Положения о прохождении службы в Красной Армии» положить следующее:

1. Установить высшее воинское звание: «Первый маршал Советского Союза», присваемое лишь единственному лицу в Государстве.

2. Рядовые бойцы, унтер-офицеры, офицеры, генералы, маршалы (и Первый маршал Советского Союза) суть солдаты Красной Армии (красноармейцы).

3. Воинские звания:

А. Рядовых бойцов:

1) рядовой и 2) ефрейтор (типовая должность – помощник командира отделения)

Б. Унтер-офицеров

Звания Типовые должности

1) капрал командир отделения

2) сержант помощник командира взвода

3) старшина ротный (батарейный, эскадронный) старшина

4) прапорщик (сверхсрочнослужащий) тоже

В. Офицеров

Звания Типовые должности

(обер-офицеров)

1) мл. лейтенант[2] командир взвода

2) лейтенант тоже

3) ст. лейтенант пом. командира роты (батареи, эскадрона)

4) капитан командир роты (батареи, эскадрона)

(штаб-офицеров)

5) майоркомандир батальона (дивизиона)

6) подполковник пом. командира полк, нач. штаба полка

7) полковник командир полка

Г. Генералов

8) генерал-майор командир бригады

9) генерал-лейтенант командир дивизии и командир корпуса

10) генерал - полковник[3] командующий войсками округа, фронта

пехоты, кавалерии, артиллерии, и отдельной армией

бронетанковых войск, инженерных войск

Д. Маршалов

11) Маршал командующий войсками округа и фронта

12) Первый маршал Советского Союза Народный Комиссар Обороны и Верховный

Главнокомандующий всеми вооружёнными силами СССР

4. По роду службы различаются следующие воинские звания: 1) строевые звания, 2) политические звания, 3) звания по административной службе, 4) звания по инженерной службе, 5) звания по санитарной службе, 6) звания по ветеринарной службе, 7) звания по военной юстиции.

5. Сержантские звания – см. воинские звания (р. В).

6. Офицерские и генеральские политические звания:

1) Мл. лейтенант-комиссар, 2) Лейтенант-комиссар, 3) Старший лейтенант-комиссар, 4) Капитан-комиссар, 5) Майор-комиссар, 5)[4] Подполковник-комиссар, 6) Полковник-комиссар, 7) Генерал-майор-комиссар, 8) Генерал- лейтенант-комиссар, Генерал-комиссар.

Общее название политических офицеров: «офицер-комиссар».

7. Офицерские и генеральские звания по административной, инженерной, санитарной и ветеринарной службы – строевые, с добавлением названия службы.

Примеры: «Капитан административной службы»; «Майор санитарной службы». Общее наименование офицеров служб: «офицер санитарной службы»; «офицер административной службы» и т.п.

8. 7. Офицерские и генеральские звания по военной юстиции – строевые, с добавлением слова «юстиции».

Пример: «Капитан юстиции».

Общее наименование – «офицеры юстиции».

9. Строевые звания разделяются, кроме того, по роду оружия (войск) на: пехоту, кавалерию, артиллерию, авиацию, бронетанковые войска и инженерные войска.

Примеры: «рядовой пехоты», «сержант пехоты», «лейтенант пехоты», «», «капитан кавалерии», «полковник авиации», «майор инженерных войск» и т.п.

Общее наименование: «строевой унтер-офицер», «строевой офицер», «строевой генерал».

Политические и др. звания по родам оружия не разделяются.

10. Форма одежды:

1) походная и караульная – гимнастёрка защитного цвета со стоячим низким воротником и брюки в сапоги;

2) повседневная та же форма или: белая гимнастёрка и белый китель со стоячим низким воротником и брюки в сапоги;

3) парадная – суконный синий китель со стоячим низким воротником и брюки в сапоги; холодное оружие (кортик?[5]);

4) выходная – тот же или белый китель и синие брюки навыпуск; холодное оружие (кортик?)

11. Знаки различия:

1) по званиям (для всех родов войск и служб – одинаково) продольные наплечники из того материала, из которого пошита гимнастёрка и китель; на наплечниках нашитые плоски (одна, две, полоски зигзагом) и звёздочки. На рукавах (только на суконных кителях): обер-офицера – один галун, штаб-офицера – два галуна, генерала – зигзаг, маршала – два зигзага.

2) по родам оружия (войск) и по службам: Воротник украшается приборным сукном (бархатом). Каждый род войск и каждая служба имеет свой цвет приборного сукна. Политофицеры, офицеры служб и офицеры юстиции носят приборное сукно не по роду войск, в которых служат, а всегда своего цвета (политофицеры – алый, адмофицеры – тёмнозелёный, инжофицеры – оранжевый, санофицеры – светлозелёный, ветофицеры – лиловый, офицеры юстиции – белый).

Кроме того, строевые отличаются от нестроевых эмблемой своего рода оружия на приборном сукне.

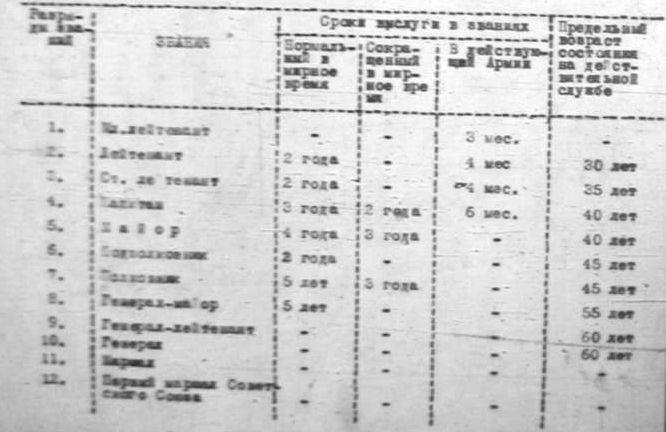

12. Производство в звания:

13. Сокращённый срок службы в мирное время устанавливается только за отличную службу (внеочередная аттестация).

14. Сокращённые сроки выслуги в действующей армии устанавливаются только для обер-офицеров[6].

15. Герои Советского Союза и награждённые боевыми орденами производятся в следующие звания вне очереди, причём рядовые бойцыи унтер-офицеры производятся в таком случае в мл. лейтенанты.

16. все офицерские и генеральские должности разделяются на 12 классов по числу званий (классные должности).

В строю каждой должности соответствует только одно звание, за исключением должности командира взвода, которой соответствует звание лейтенанта, а в военное время – и мл. лейтенанта.

Поэтому командиром роты может быть только капитан, а командиром батальона только майор.

Если же ввиду некомплекта майоров, батальоном командует капитан или ст. лейтенант, то он именуется не командиром батальона, а командующим батальоном.

Вне строя (крупные штабы, управления, учреждения, учебные заведения) некоторые должности могут быть «вилочные», т.е. замещаться офицерами двух классов.

Например, в штате пехотного училища против должности преподавателя общей тактики указывается: «капитан пехоты, может быть майор пехоты»

17. Никто не может быть произведён в следующее звание ранее установленного срока выслуги. При этом очередное звание присваивается только с назначением на должность высшего класса или, если занимаемая должность даёт возможность продвинуться в звании, т.е. является «вилочной» (двухклассной) должностью.

Исключение составляют:

1) мл. лейтенанты, которые на фронте производятся в лейтенанты через 3 (2) м-ца, хотя-бы оставались командиром взвода;

2) Герои Советского Союза и награждённые боевыми производятся вне очереди хотя бы и не были назначены на должность высшего класса.

18. Строевые офицеры, занимающие должности в учебных заведениях, крупных штабах, учреждениях и управлениях производятся:

1) в капитаны, если выдержат особый экзамен и успешно откомандуют ротой (эскадроном, батареей) в течение одного лагсбора;

2) в майоры – если выдержат особый экзамен и успешно откомандуют батальоном (дивизионом) в течение одного лагсбора;

3) в полковники, если выдержат особый экзамен и успешно откомандуют полком один год.

Указанные строевые офицеры, не удовлетворившие этим требованиям, переводятся в нестроевые офицеры.

19. Звания присваиваются только в порядке строгой постепенности. Никаких исключений не допускается.

20. Никто не может быть понижен в звании.

21. Лишение воинского звания производится только по суду и притом лишь за преступление, повлекшее лишение избирательных прав.

22. Строевые офицеры, достигшие в своём звании предельного возраста состояния на действительной военной службе и не получившие дальнейшего продвижения в строю: 1) переводятся на нестроевую службу с сохранением своего последнего звания или 2) на нестроевую службу с присвоением очередного звания, положенного по новой (нестроевой) должности или 3) при отсутствии соответствующих вакансий вне строя – увольняются в запас.

23. При положительной аттестации все подполковники увольняются в запас полковниками, а последние – генерал-майорами.

24. Офицеры запаса могут продвигаться в званиях до капитана включительно. Условие: особые экзамены и лагсборы.

25. Унтер-офицерские звания (кроме прапорщика) присваиваются командиром полка (в пределах штатного числа унтер-офицеров).

Звание прапорщика – командиром дивизии (также в пределах штатного их числа).

Звания обер и штаб-офицеров – присваивается Первым маршалом Советского Союза.

Генеральские звания присваиваются по Указу Президиума Верховного Совета СССР.

26. Упростить (децентрализовать) порядок назначения на должности. В частности, при наличии вакансий командир полка сам назначает обер-офицеров своего полка по старшинству (кандидатский список) на должности командиров рот.

Коли командир полка желает кого-либо назначить на освободившуюся вакансию командира роты не по старшинству, а по своему выбору (за отличную службу), то делает представление командиру дивизии, который решает дело окончательно.

27. выше изложены в самых общих чертах основы производства в звания и прохождения службы главным образом для строевых офицеров. Для остальных офицеров надо в Положении предусмотреть их специфику, по каждой службе в отдельности.

28. Форма обращения красноармейцев друг к другу:

Младший к старшему: «Мой капрал!»; «Мой лейтенант!»; «Мой генерал!».

Старший к младшему и каждый к равному:

«Капрал такой-то!»; «Лейтенант такой-то!»; или просто: «Капрал!»; «Лейтенант»; «Полковник!».

«22» марта 1940 года

Экз. № 1 тов. комкору Р.П. Хмельницкому[7]

""№ 2 "" комбригу Г.Я. Белякову[8]

Сложно сказать, почему проект был не только не реализован, но даже и не подписан. Наиболее вероятным видится версия, что итоги аттестации высшего комсостава были не самыми утешительными. Имея результаты экзаменов аттестовавшихся на генеральские звания, руководство страной и НКО видимо сделало вывод о нецелесообразности подобного мероприятий для всего состава Красной Армии. Тогда бы пришлось принимать меры по всем, показавшим низкие знания, военнослужащим. Начиная если не с сержантов, так уж с лейтенантов – точно. Вряд ли такая реформа пошла бы армии на пользу. Пришлось бы массово понижать, а то и увольнять младший и средний комсостав, да и в войсках началась бы неразбериха, в том числе и недовольство действиями руководства страны. И хорошо, если бы недовольство было бы только скрытым.

заместитель начальника «Выстрел» генерал-лейтенант В. Морозов и А. Игнатьев - автор «50 лет в строю»

Немаловажными факторами могли стать как итоги Финской (Зимней) войны, так и война, уже вовсю бушевавшая в Европе. Оценивая происходящее, руководство страной, армией и флотом, понимало, что в ближайшее время боевые действия могут перенестись и не территорию СССР. В таких условиях, реорганизация армия и флота могла только ухудшить положение и не спасли бы никакие запасы техники, вооружения и прочих материальных средств, возросшие в 1940 – 1941 г.г. в разы.

Так что же в итоге произошло с комдивами, комкорами и им равными? Да ничего особенного. Одних – понизили в звании, аттестовав полковниками, другим – вернули представление без реализации, оставив в прежнем звании, третьих уволили по разным статьям: возраст, состояние здоровья, да и личная недисциплинированность тоже имела место. Конечно, были и арестованные, но, сомневаюсь, что их дела имели прямую взаимосвязь с итогами аттестации. Бесхозяйственность, превышение полномочий, халатность – были, и, к сожалению, никуда не делись.

А к изменениям, а точнее возвращению в армию погон и введению офицерских званий, вернулись после, уже в разгар Великой Отечественной войны. Многие первоначальные предложения были забыты, а свою квалификацию офицеры подтверждали в боях. И там «экзаменатор» был куда строже, чем в любой аттестационной комиссии. А погоны… Про историю их создания в 1941 – 1942 г.г. на страницах «Старого цейхгауза» прекрасно рассказывает великолепный специалист К. Цыплёнков.

[1]Управление по командному и начальствующему составу Красной Армии, будущее Главное Управление кадров.

[2] Звание военного времени. В частях, содержащихся по штату мирного времени мл. лейтенантов нет.

[3] Дописано карандашом, от руки

[4] Номера соответствуют первоисточнику. Возможна, ошибка в нумерации.

[5] В 3 и 4 подпунктах знак «?» поставлен карандашом, от руки

[6] Две последующие строки забиты машинописным текстом и расшифровке не поддаются

[7] В марте 1940 г. комкор Рафаил Павлович Хмельницкий – адъютант Наркома обороны СССР тов. К.Е. Ворошилова.

[8] В 1940 г. комбриг Гамалиил Яковлевич Беляков – начальник 5-го Управления по командному и начальствующему составу Главного Управления РККА

На этом на сегодня всё. Продолжение следует.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.