Какие сапоги лучше: брезент или кирза?

Автор: MobibosЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Время от времени, читая различные исторические материалы, посвященные Великой Отечественной, невольно обращаешь внимания на «оды», воспевающие кирзу. Большинство авторов, абсолютно искренне уверены, что именно она одна спасла не только обувную промышленность, но и чуть ли не всю Красную Армию. Это, одновременно и так, и не так.

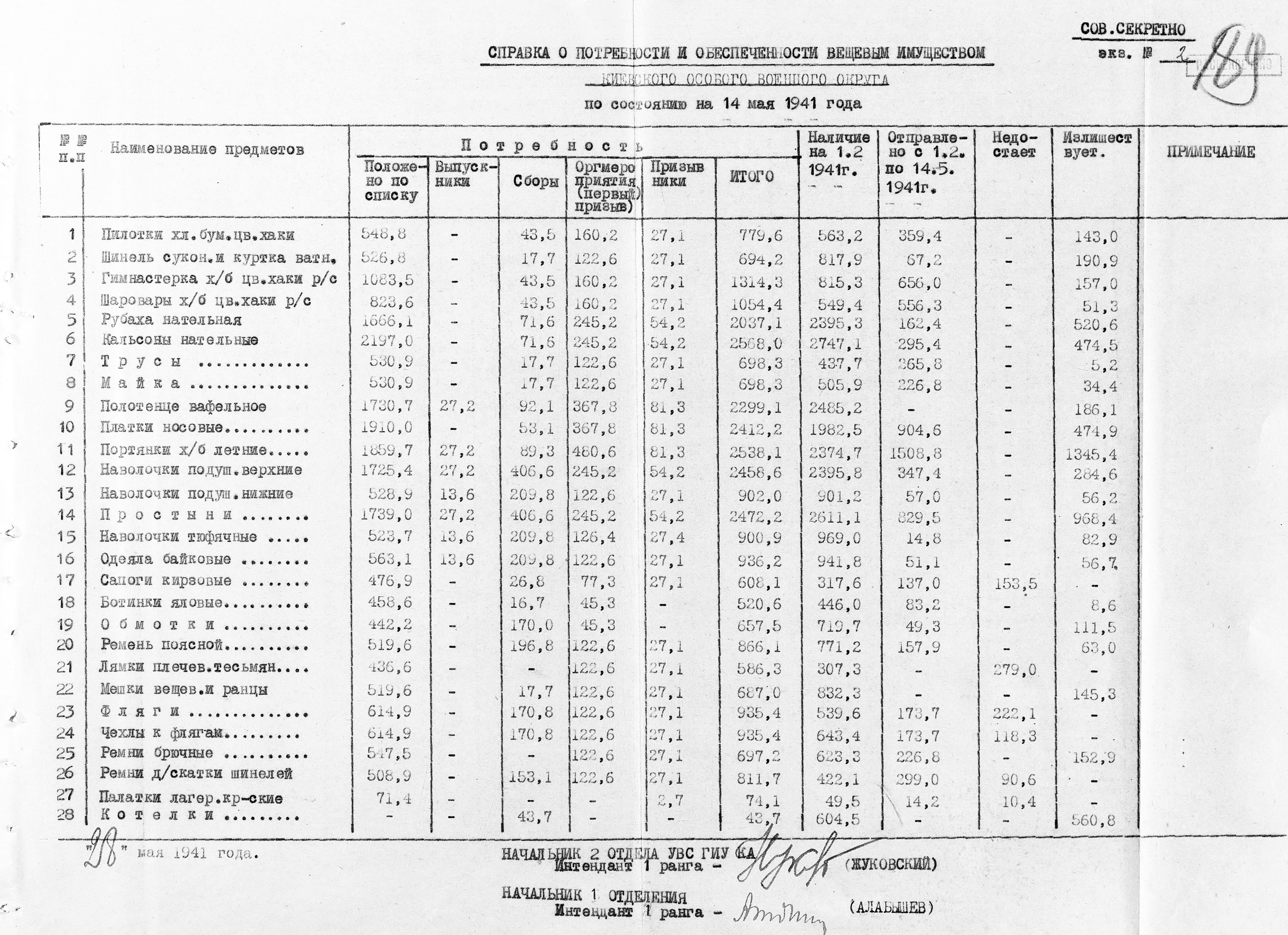

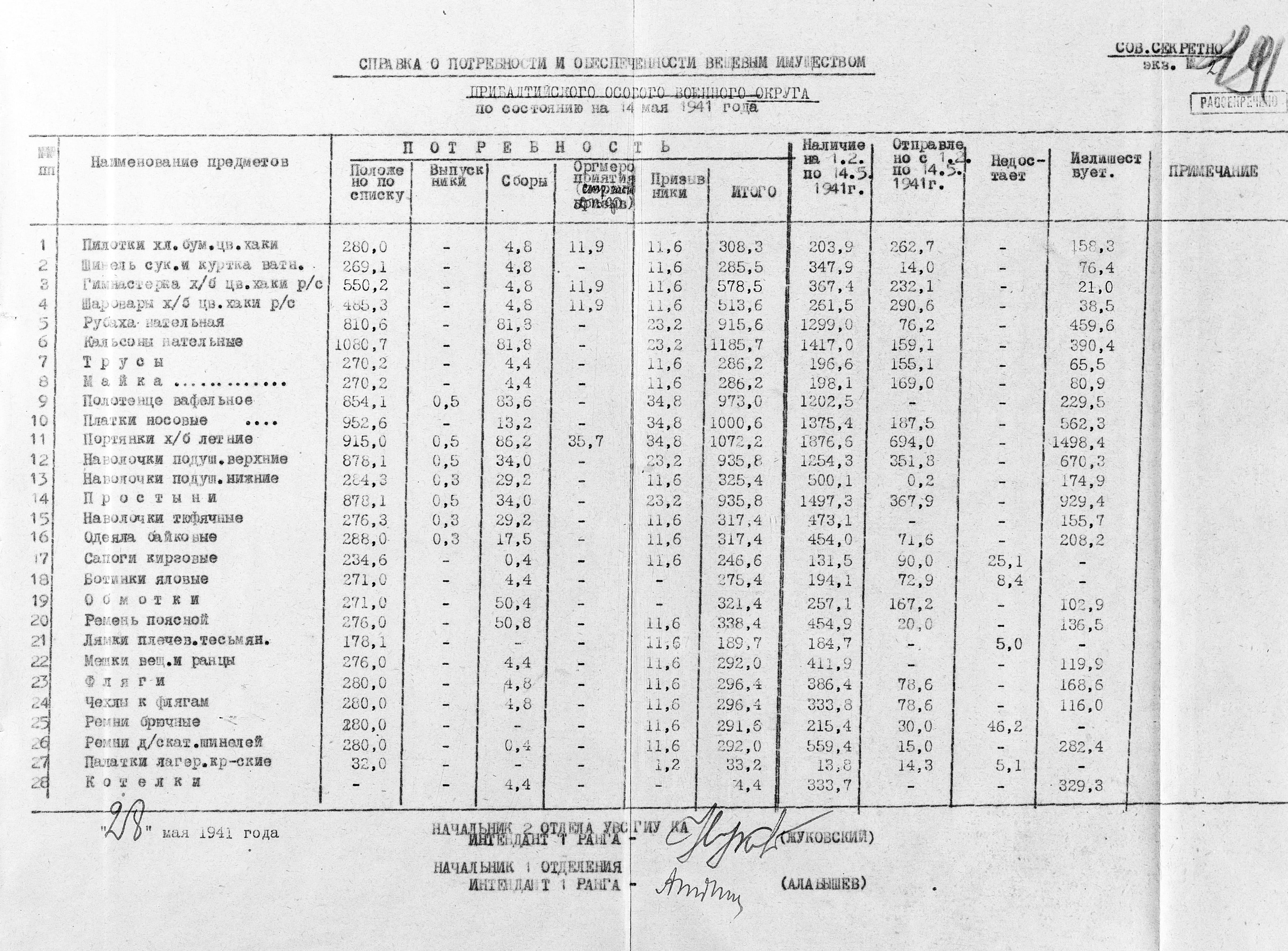

Естественно, и это знает любой человек, представляющий конструкцию обычного сапога, голенище – самая крупная его составная часть. Однако дело в том, что немалую долю обуви, особенно в 1941 – 1942 годах, составляли ботинки с обмотками, а на них «кирза» не используется. Да и для хромовых и яловых сапог офицерам она не шла.

Во-вторых, и это, пожалуй, даже более важное, у всей армейской обуви низ (подошва и каблук) изготавливался из дорогой, сложной в производстве натуральной кожи. Да ладно, возможно скажет и кто-то, что им мешало делать обувь на резиновой подошве, да ещё и с резиновым же каблуком. А не было, уважаемый читатель, у Советского Союза запасов каучука в промышленных масштабах, а для производства искусственного каучука необходим был дефицитный бензин, да даже обычной газовой сажи катастрофически недоставало.

Возьмём, к примеру, выдержку из итогового отчёта Технического комитета ГИнтУ и посмотрим, какие меры принимались для ликвидации дефицита сырья:

Итак, из девяти пунктов, шесть – это мероприятия по изготовлению низа обуви, про кирзу упоминают только в четвертом и пятом пунктах.

Техническим Комитетом Главного Интендантского Управлением, совместно с Вещевым Управлением и предприятиями промышленности, была проведена воистину гигантская работа. В кратчайшие сроки была разработана новая рецептура для резинового низа обуви, внедрён резиновый каблук и новая резиновая подошва[1]. В дело пошли даже отходы корда и использованные автопокрышки. Из них, причем во фронтовых условиях, изготавливались подмётки и другие детали низа, чем экономился дефицитный каучук.

И, что уж вовсе удивительно, в годы войны, отечественными специалистами, при изготовлении армейской обуви, в промышленных масштабах, применялась горячая вулканизация, когда прикрепление низа совмещалось с процессом формирования и вулканизации резиновой подошвы. Свидетельством важности нового метода изготовления армейской обуви является тот факт, что в 1943 году, передовому, и по сей день, предприятию «Парижская коммуна», было вручено переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны. Почему же этот прогрессивный метод не получил дальнейшего развития? Ведь, казалось бы, ещё не так и много, и смогли бы придумать и внедрить отечественные обувщики обувь на литьевой подошве. И получила бы Советская Армия удобную и очень лёгкую новую обувь. Ведь были же на «Парижской коммуне» прекрасные специалисты, истинные энтузиасты всего нового, стремящиеся не к написанию кандидатских и докторских, а желающих облегчить жизнь и быт русского солдата, сберечь его здоровье.

Причин много, но основных всё же две: первая – разрушенное войной народное хозяйство, на восстановление которого и направлялись основные финансовые и материальные средства; вторая – низкая ремонтопригодность обуви на подобной подошве. Увы, но, если литьевая подошва начинает крошиться или ломаться, отремонтировать или заменить её невозможно, заменять приходится сразу всю пару. А, как было бы здорово, если бы наши солдаты и офицеры, воевавшие в Афганистане, да и не только в нём, обеспечивались легкой и удобной обувью, не покупая за свои деньги кроссовки у местных духанщиков. Да и обувные предприятия использовали бы отечественные станки и технологии, а не купленные за огромные деньги заграничные.

Так что, не одна «кирза» помогала Красной Армии, хоть и глупо отрицать её важность для красноармейцев. Благодаря этому, без преувеличения, важнейшему изобретению, и что немаловажно, глубокой и серьезной доработке искусственной кожи в первые месяцы войны, красноармейцы- фронтовики получили удобные и дешевые сапоги, а громоздкие ботинки с обмотками остались, в основном, во внутренних, не воюющих, округах.

Но, архив сохранил и фрагмент одного любопытного обсуждения. Дело в том, что изготовления использовалась кирза нескольких видов: двух-, трёх- и четырёхслойная. Последняя была самой устойчивой как к истиранию, так и к намоканию. Но, самой распространённой была первая, двухслойная. По внешнему виду, сапоги практически не отличались, и боец не мог определить на взгляд, что же ему выдали. Понимание приходило дней через 20 – 25, когда в голенище появлялись дыры.

И производители, и интенданты об этой проблеме знали, и вопрос качества поставляемой «кирзы» обсуждался на расширенном заседании Техкома ГИУ (с приглашением представителей научных организаций и промышленности) в январе 1944 г. Вот выдержка из материалов обсуждения:

Проблема с качеством попала также и в итоговые материалы работы Техкома:

Неожиданное предложение поступило от инженера П.С. Кофмана. Он предложил заменить кирзу на брезент. Само по себе предложение не несёт в себе особой новизны. Хоть и ограниченными партиями, но в РККА сапоги с брезентовыми голенищами поступали. В частности – в военные округа, дислоцированные на территории с жарким климатом.

Военнослужащие Красной Армии в брезентовых сапогах

К сожалению, на документе отсутствует дата. По обложке дела и другим подшитым документам, можно предположить, что совещание, на котором обсуждался доклад, состоялось в феврале – марте 1944 г. Мне не удалось узнать, кем был уважаемый инженер, к мнению которого прислушивались не только офицеры Наркомата обороны, но и представители других Наркоматов и предприятий – поставщиков. Из текста документа, удалось понять, что во время войны товарищ Кофман был командирован в США, где, в частности, изучал вопрос использования искусственных кож при изготовлении обуви.

Сапоги брезентовые и кирзовые

Так как копия документа оставляет желать лучшего, материал доклада переведён в удобный для чтения текст. Электронная копия будет размещена в финальной части публикации, желающие могут ознакомиться.

ТЕЗИСЫ

доклада инж. П.С.КОФМАН к вопросу о заменителях кожи для верха обуви.

I. Как известно, на снабжение Красной Армии допускаются сейчас кожаные сапоги с голенищами из натуральной кожи или из прорезиненной ткани - кирзы, пропитанной каучуком (так наз. «Кирза СК»), а также ботинки с хлопчатобумажными обмотками. До войны основную массу армейской обуви составляли сапоги; после начала войны соотношение между выпуском, сапог и ботинок изменилось, и сейчас Красная Армия снабжается в основном ботинками.

Это изменение соотношения между производством сапог и ботинок вызвано недостатком кожи и «кирзы СК». Обувная промышленность Советского Союза могла бы без особых затруднений увеличить выпуск сапог и тем самым повысить их удельный вес в общем балансе армобуви,но промышленность кожзаменителей и кожевенная не могут предоставить ей для этой цели достаточного количества материала для голенищ. Поэтому если почему либо представляется необходимым увеличить выпуск сапог, то для этой цели обязательно потребуется допустить для снабжения Красной Армии новый вид сапог с голенищами из какого либо другого материала, кроме «кирзы СК».

II. Подобная постановка вопроса вызвала однако резкие возражения, давшие возможность установить наличие самых разнообразных и притом часто диаметрально-противоположных мнений.

1. Ботинки с хлопчатобумажными обмотками в сущности не хуже сапог с голенищами из «Кирзы СК», и поэтому пет никаких оснований ограничивать их допуск на снабжение Красной Армии и понижать их удельный вес в общем балансе армобуви.

2. Ботинки с обмотками уступают сапогам с голенищами из «кирзы СК», но они во всяком случае лучше сапог с голенищами из не прорезиненной ткани, и поэтому нет никакого смысла заменять их этим видом обуви.

3. Выпуск сапог желательно увеличить, но только с обязательным условием сохранения голенищ из прорезиненной ткани типа облегченной кирзы или другого материала, менее дефицитного, чем 4-х или 3-х слойная кирза.

4. Сапоги с голенищами из не прорезиненной ткани возможно не уступают сапогам с голенищами из «кирзы СК» и, уже во всяком случае, лучше ботинок с обмотками; поэтому нужно, как можно скорей, испытать их в опытной носке, чтоб окончательно проверить возможность их использования для нужд Красной Армии.

Такое расхождение в оценке различных типов обуви объясняется тем, что сапоги с голенищами из «кирзы СК» и ботинки с обмотками были в свое время допущены па снабжение Красной Армии без проверки опыта старой и иностранных армий и без учёта иностранной техники.

III. Для правильного решения технической проблемы необходимо чёткое техническое задание. В данном случае для выбора наиболее подходящей ткани для замены кожи в верхе армейской обуви нужно знать:

1. Какие имеются данные об опыте старой армии и об опыте иностранной техники?

2. Были ли попытки использовать этот опыт для нужд Красной Армии, в положительном случае, каковы результаты?

3. Насколько обоснован выбор принятого промышленностью направления: (а) эксплоатационные свойства вырабатываемых кожзаменителей, б) техно-экономические показатели; в) народнохозяйственный эффект).

4. Технические условия на новые виды тканей (физикомеханические показатели, техноэкономические требования и санитарно-гигиенические нормы).

IV. В техническом задании НКЛП СССР[2], высказанном на прошлом собрании О(бщест)ва, отсутствует ряд элементарно необходимых сведений, в частности напр.имер нет никаких указаний об имеющихся материалах об опыте старой армии и армий иностранных. Вопрос о причинах, по которым НКЛП СССР не нашел возможным проверить и учесть этот опыт, также обходится молчанием и т.д. Поэтому выбор принятого направления представляется совершенно необоснованным как с технической, так и с экономической точки зрения. В результате этих пробелов в техническом задании НКЛП СССР естественно возникает ряд вопросов, без уточнения которых все попытки найти пути для научного решения этой важной народно-хозяйственной задачи заведомо обречены на провал.

V. Как известно, сапоги с голенищами из «кирзы СК» были в своё время внедрены в производство без учета опыта старой армии и иностранной техники. При этом у нас не нашли нужным проверить имеют ли голенища из «кирзы СК» какие-либо преимущества перед голенищами из доброкачественной не прорезиненной, но посаженной и, если нужно, так или иначе пропитанной ткани, а между тем имелись очень веские основания сомневаться в этом.

Как известна, в 1916 г. на довольствеи старой армии были допущены сапоги с голенищами из доброкачественного брезента. По отзывам всех опрошенных бывших солдат старой армии, носивших эту обувь и имевших возможность сравнить её и с сапогами с голенищами из «кирзы СК» и с ботинками с обмотками, сапоги с брезентовыми голенищами оказались вопреки всем мрачным ожиданиям, вполне удовлетворительными; по их мнению, они не уступают сапогам с голенищами из «кирзы СК» и уж во всяком случае неизмеримо лучше ботинок с хлопчато-бумажными обмотками.

Приходится глубоко сожалеть о том, что у нас не нашли нужным проверить этот опыт старой армии перед тем, как мы остановили свой выбор на «кирзе СК»” и на ботинках с обмотками.

VI. В оправдание большого удельного веса ботинок в общем балансе армобуви сейчас часто ссылаются на то, что ботинки находят себе широкое применение во многих иностранных армиях. В связи с этим иногда приходится даже слышать мнение, что если за границей находят возможным допускать ботинки в условиях значительно более благоприятной сырьевой конъюнктуры, то мы подавно можем итти на дальнейшее снижение выпуска сапог.

Подобные рассуждения свидетельствуют о том, что у нас недостаточно учитывают опыт иностранных армий и неправильно представляют себе причины, по которым там так широко допущены ботинки.

VII. Существует мнение что сапоги представляют собой наиболее совершенный тип обуви для всех армий и что поэтому в иностранных армиях ботинки допущены только лишь потому, что они дешевле сапог, а, не будь этой экономии, там носили б только сапоги. Это мнение глубоко ошибочно.

В иностранных армиях ботинки носятся обычно при брюках на выпуск или при коротких (типов трусов) брюках (армии США и Англии). Во всех прочих случаях ботинки носятся либо с суконными гамашами или гетрами (Франция) или с кожаными крагами (там же комсостав и авиационные чести), или наконец с шерстяными чулками или обмотками (США и др.). Рассматривая условия службы обуви в этих армиях, мы видим, что при этих условиях ботинки оказываются значительно удобнее сапог.

С другой стороны, известно, что на довольствие японской армий допущены сапоги с брезентовыми голенищами. Опыт японской армии показывает, что в тех случаях, когда по тем или иным причинам нельзя сохранить сапог с кожаными голенищами, но по условиям службы нужно сохранить именно этот тип обуви, то вопрос может быть разрешен очень просто; при чем это решение совсем не связано с необходимостью применения кожи и прорезиненной ткани.

Из этого краткого обзора следует, что

1) в иностранных армиях выбор типа обуви определяется главным образом условиями её службы и

2) сапоги с кожаными голенищами не могут рассматриваться как наиболее совершенный тип для всех возможных условий эксплоатации; в некоторых случаях нужно отдавать предпочтение ботинкам, в некоторых же сапогам с брезентовыми голенищами.

VIII. В условиях разнообразия климатических условий отдельных районов СССР, Красной Армии должно потребоваться несколько видов обуви. Вопрос о возможном ассортименте требует специального разбора, но совершенно очевидно, что при всех возможных решениях этого вопроса основную массу армейской обуви должны будут составить сапоги. По производственным возможностям выпуск сапог с голенищами из кожи или «кирзы СК» ограничен; поэтому наша промышленность должна освоить производство сапог с голенищами из другого материала; естественно, что в первую очередь следует проверить возможность использования тканей типа брезента. Приходится глубоко сожалеть о том. что мы своевременно не учли и не проверили опыта иностранных армий и не организовали этого производства до войны.

IX. Предложение организовать опытную носку сапог с голенищами из непрорезиненной ткани типа брезента было отвергнуто по целому ряду мотивов, имевших целью доказать в этом опыте нет никакой необходимости, т.к. возможность применения такой обуви совершенно исключена.

Наиболее существенные возражения сводились, примерно, к следующим утверждениям:

а/ Доброкачественный брезент значительно дефицитнее, чем кирза, каучук и бензин, вместе взятые, и поэтому предложение об использовании брезента в качестве голенищ практически неосуществим.

б/ Размеры потребности Красной Армии в «кирзе СК» во время войны исключают необходимость постановки вопроса о предварительной разработке и проверке другого вида сапог с голенищами на тканевой основе.

в/ Опыт показал, что показатели физико-механических испытаний «кирзы СК» достаточно полно характеризуют ее эксплоатационные качества и санитарно-гигиенические свойства; с этой точки зрения сапоги с голенищами из «кирзы СК» значительно практичнее и гигиеничнее, чем сапоги с голенищами из другой не прорезиненной ткани. Опытная носка может только подтвердить этот теоретическим вывод.

в/ Теоретические предпосылки говорят о том, что сапоги с голенищами из не прорезиненной ткани должны быть хуже, чем ботинки с обмотками, т.к. не прорезиненная ткань неизбежно будет пропускать воду; неизбежна также и усадка ткани. Опытная носка может только подтвердить этот вывод.

д/ Отсутствие на иностранном рынке заменителей кожи типа «кирзы СК» свидетельствуют только о том, что за границей еще недостаточно оценили этот тип кожзаменителя.

Отсюда естественно безапелляционный вывод, что сапоги с голенищами из брезента или другой, хотя бы и посаженной и даже так или иначе пропитанной, но не прорезиненной ткани несомненно хуже, чем сапоги с голенищами из «кирзы СК»; они хуже также и чем ботинки с хлопчатобумажными обмотками, и нет никакой необходимости проверять это бесспорное положение.

Х. В конечном счете сапоги с брезентовыми голенищами были признаны настолько непригодными для Красной Армии, что даже предложение об испытании этой обуви было названо неприемлемым. Но основанием для такого заключения послужили, как мы видим, только умозрительные соображения.

XI. Снижение удельного веса сапог в общем балансе армобуви, вызвавшее необходимость постановки широких испытаний для проверки возможности расширения ассортимента тканей (в частности использования 3-х и 2-х слойной кирзы и т.п.), показывает, что экономические обоснования отказа от проверки возможности использования брезента были недостаточно проверены. В такой же мере необоснованными оказались и мотивы технического порядка.

XII. Такой же умозрительный характер носят соображения тактического порядка. Там, напр.: было указано, что на снабжение Красной Армии может быть допущена только универсальная обувь, т.е. обувь, пригодная для носки в любом районе СССР и притом в любое время года, а между тем сапоги с брезентовыми голенищами могут быть использованы только в южных районах СССР и притом только в течение сухого летнего периода года.

Не вдаваясь в разбор, насколько необходимо это требование с точки зрения оперативной, ограничимся рассмотрением технических вопросов.

XIII. Как известно, универсальной обуви, одинаково пригодной для её эксплоатации в любом районе СССР и в любое время года, т.е. в зимнюю стужу и в летний зной, вообще не существует (поэтому на период зимних морозов предусмотрена выдача валенок); речь может поэтому итти только о наиболее универсальном типе армейской кожаной обуви. При этом под словом наиболее универсальный тип армейской обуви подразумевается такой вид обуви, которая могла бы удовлетворить, как можно большее количество бойцов. Это уточнение очень важно, т .к. термин наиболее универсальный тип может быть ошибочно понят, как тип, который мог бы удовлетворить требованиям, как можно большего числа районов СССР.

Кожаные сапоги представляют собой наиболее подходящий вид обуви для средней полосы СССР (особенно на осенний и весенний период), но они меньше всего рассчитаны на носку в южных районах, особенно в течение лета. Напротив, ботинки с обмотками должны рассматриваться, как тип обуви, наиболее пригодный для южных районов, зато они весьма непрактичны в условиях носки в осенний и весенний период в средней и северной полосе СССР, особенно в сырых местностях.

Кожаные сапоги с голенищами из «кирзы СК» естественно уступают сапогам с кожаными голенищами, они ещё более неудобны в носке летом, но, как бы там не было, весной и осенью они во всяком случае значительно удобнее ботинок с обмотками (конечно в том случае, если голенища не протекают, т.е. пока они не протрутся в гармошке).

Сапоги с голенищами из брезента возможно уступают сапогам с голенищами из «кирзы СК», но они также значительно удобнее ботинок с обмотками.

Армейская обувь должна быть рассчитана на условия службы, которые предстоят подавляющему большинству красноармейцев; при этом нужно учитывать наиболее трудные условия. С этой точки зрения, наиболее пригодным типом армобуви должны быть признаны прежде всего кожаные сапоги, а затем уже сапоги голенищами из «кирзы СК».

Казалось бы, нет никакой необходимости доказывать, что для наиболее чисто встречающихся условий службы армейской обуви ботинки с обмотками не имеют преимуществ перед сапогами с брезентовыми голенищами; при разборе условий работы ботинок и сапог это положение представляется настолько очевидным, что совершенно непонятны возражения против этой бесспорной истины.

Допустим, что голенища сапог предназначаются главным образом для того, чтобы предохранить ноги бойца от промокания при ходьбе по сырой местности (по болотам, лужам, мокрой траве и т.д.). Совершенно очевидно, что голенища смогут выполнить поставленную перед ними задачу только в том случае, если высота воды не превысит высоты голенищ (при этом подразумевается, что в голенищах нет никаких отверстий и что бойцу не придется передвигаться ползком).

Допустим далее, что голенища из брезента не могут обеспечить ноге такой зашиты от воды, какую ей дают голенища из кожи или «кирзы СК». Но ведь обвертка голени хлопчатобумажными обмотками совершенно не предохраняют бойца от проникновения воды в ботинок, если высота воды окажется выше верхнего борти берца что немного выше, чем высота переда сапога. Почему же ботинки с обмотками могут быть допущены на снабжение Красной Армии, а сапоги с брезентовыми голенищами признаны непригодными, несмотря на то, что они значительно удобнее в носке и свободны от тех общеизвестных недостатков ботинок с обмотками?

Говорят, что сапоги с брезентовыми голенищами очень хороши для лета, но что, тем не менее, их нельзя будет ввести на снабжение Красной Армии потому, что они совершенно непригодны для весны и осени. Но по аналогии ботинки с обмотками в этих условиях должны носиться не лучше.

Говорят наконец о том, что сапоги с брезентовыми голенищами непригодны для Красной Армии, т.к. голенища этих сапог очень быстро протираются в так наз. «гармошке». Но опыт, накопленный гражданским населением Советского Союза и командирами Красной Армии, не подтверждает этих опасений, напротив он даёт некоторые основания утверждать, что истирание брезентовых голенищ не выше, чем у голенищ из «кирзы СК», но, к сожалению, по атому вопросу нет никаких цифровых данных.

XIV. Указывают, что армейская обувь должка быть рассчитана прежде всего на водонепроницаемость. Для обеспечения этого требования у нас сознательно пошли на снижение воздуха и паропроницаемость голенищ и допустили «кирзу СК», т.к., было, якобы, доказано, что требуемая водонепроницаемость голенищ может быть достигнуты только пропиткой кирзы каучуком и что никакая другая пропитка, практикуемая в текстильной промышленности, не дает такого эффекта как прорезинка.

Мы не знаем, какие имеются основания для такого категорического утверждения, но т.к., оно противоречит иностранному опыту и не подкреплено никакими объективными данными, мы позволим себе усомниться в основательности отказа от проверки возможности использования не прорезиненных тканей.

Этот отказ кажется нам тем более необоснованным, что промокаемость ног в другом допущенном на самом законном основании тип обуви – ботинках, вряд ли ниже, чем у сапог с голенищами из непропитанной ткани и, уж наверное, оно окажется ниже чем у сапог с голенищами из пропитанной (пусть хотя бы и несовершенными методами) ткани.

В связи с затронутым вопросом следует отметить, что наша обувь пропускает воду не только и даже из столько через голенища, как через зазоры между верхом и подошвой, между низом и союзкой. Что же касается водонепроницаемости голенищ, то эта водонепроницаемость существует только до тех пор, пока голенище цело. Но, к сожалению, голенища очень быстро протираются в так наз. гармошке, после чего они начинают свободно пропускать воду. Но т.к. кирза не так гигроскопична как кожа и т.к. она плохо пропускает пары и очень медленно высыхает, то такие сапоги оказываются не лучше (а в санитарно-гигиеническом отношении дате хуже) ботинок с обмотками, не говоря уже о сапогах с голенищами из не прорезиненной ткани.

ХV. Во время нашего пребывания в США М. Я. Карасик и я собрали большое количество очень интересных образцов заменителей мягких кож, в том числе заменителей типа многослойной прорезиненной ткани, т.е. типа «кирза СК». По данным физико-механических испытаний и по внешнему виду эти образцы не только не уступают «кирзе СК», но и намного превосходят её, но тем не менее для пошивки обуви заменители этого типа нигде не применяли. По разъяснениям авторитетных специалистов, с которыми нам удалось беседовать по этому вопросу, материалы этого типа производятся в США уже давно, но только для целей изготовления галантерейных и т.п. изделий; в обувном же производстве они применения не нашли, вследствие своих общеизвестных отрицательных санитарно-гигиенических свойств (малая воздухопроводность и паропроницаемость, высокая теплопроводность и теплоемкость и т.д.). Возможно, конечно, что нас неправильно информировали, но, во всяком случае, подобное единодушное предостережение обязывало нас проверить эти указания.

Мы не имеем права игнорировать богатый опыт иностранной техники. Если несмотря на значительно более широкий размах применения заменителей кожи за границей (достаточно напомнить размеры применения различного рода искусственных стелек, футора, замши и т.д. вплоть до верха типа Онко и низа типа деревянных подошв), там тем не менее не нашли возможным использовать на верх обуви материалы типа прорезиненных тканей, то по-видимому для этого были достаточные основания.

ХVI. Мы уже упоминали о том, что на довольствие пехоты японской армии допущены сапоги с брезентовыми голенищами. Мы не знаем какими соображениями руководствовалось военное министерство Японии при выборе этого типа обуви; не исключена возможность того, что сапоги с брезентовыми голенищами были допущены не только потому, что они дешевле и доступнее сапог с кожаными голенищами, но и потому, что они были признаны более удобными для условий службы армии. Но, как бы там не было, опыт японской армии подтверждает опыт старой русской армии и показывает, что когда возникает необходимость экономии кожи эту задачу можно решить весьма, просто и эффективно, сохраняя требуемый вид обуви (сапоги) и не прибегая к постановке дефицитной и к тому же негигиенической прорезиненной ткани.

ХVII. Вопрос о санитарно-гигиенических свойствах «кирзы СК» требует специального разбора. Во всяком случае несомненно, что наши требования о воздухопроводности, водо- и паро-проницаемости и намокаемости прорезиненных тканей нуждаются в очень серьёзных поправках.

В специальном разборе нуждаются также и наши требования низкой намокаемости и водонепроницаемости. Низкая намокаемость и водонепроницаемость голенищ хороша только тогда, пока голенища целы; но стоит только появиться сквозному отверстию, эти свойства становятся минусом, т.к. они будут затруднять удаление воды, проникающей через отверстия.

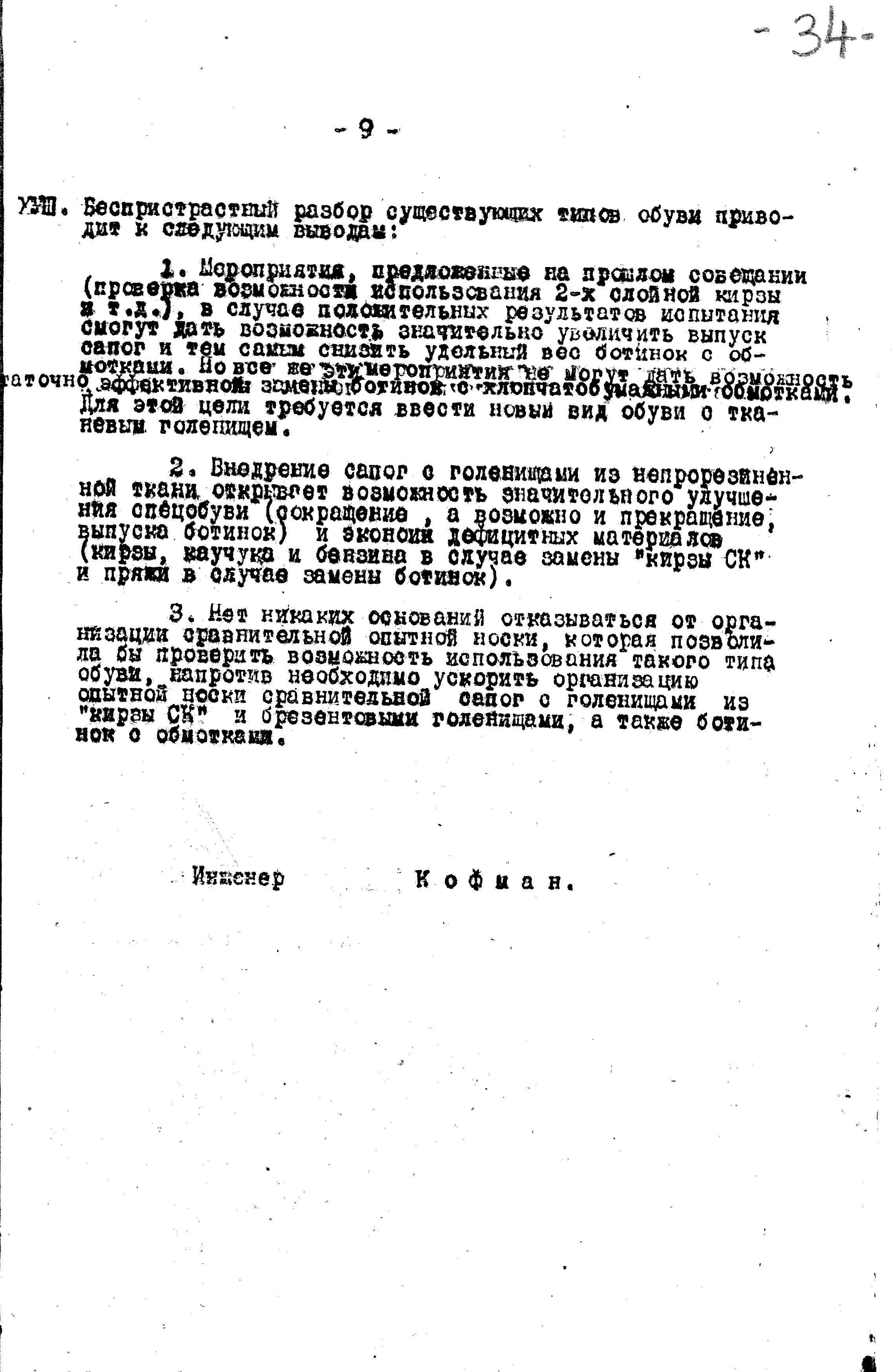

XVIII. Беспристрастный разбор существующих типов обуви приводит к следующим выводам:

- Мероприятия, предложенные на прошлом совещании (проверка возможности использования 2-х слойной кирзы и т.д.), в случае положительных результатов испытания смогут дать возможность значительно увеличить выпуск сапог и тем самым снизить удельный вес ботинок с обмотками. Но, всё же эти мероприятия не могут дать возможность достаточно эффективной замены ботинок с хлопчатобумажными обмотками. Для этой цели требуется ввести новый вид обуви с тканевым голенищем.

- Внедрение сапог с голенищами из не прорезиненной ткани, открывает возможность значительного улучшения спецобуви (сокращение, а возможно и прекращение, выпуска ботинок) и экономии дефицитных материалов (кирзы, каучука и бензина в случае замены «кирзы СК» и пряжи в случае замены ботинок).

- Нет никаких оснований отказываться от организации сравнительной опытной носки, которая позволила бы проверить возможность использования такого типа обуви, напротив необходимо ускорить организацию опытной носки сравнительной сапог с голенищами из «кирзы СК» и брезентовыми голенищами, а также ботинок с обмотками.

Инженер КОФМАН

***

К счастью, приняв ко вниманию доклад, председатель ТехКома ГИУ генерал-майор инт. службы С.В. Агинский не согласился с заменой кирзы на брезент. А иначе, как знать, может кто-то из авторов сейчас восхвалял бы не «кирзачи», а «брезентухи». Но, случилось так, как случилось.

[1] Архив Вещевого управления. «Обобщающие материалы по вещевому и обозно-хозяйственному снабжению в период Великой Отечественной войны», 1945 г., дело № 6306, т. 1, стр. 46-88.

[2] Народный комиссариат лёгкой промышленности СССР

На этом на сегодня всё. Продолжение следует.

С искренним уважением ко всем, кто читает мои заметки, пишет или нет ответы и комментарии, Александр.