Лодочная тема

Автор: Евгений КрасНет. Если в целом говорить, то мне это нравится в каком-то смысле. Я про интерес молодёжи к жизни предков. То есть читают, интересуются. Сужу правда исключительно потому, что всякие «блогеры» про это пишут. Ведь не станут же писать, если никто не читает? Значит какой-то интерес есть, и это хорошо. Плохо то, что пишут. Разбираются в вопросе не очень хорошо, а чаще вообще скверно, но пишут. Причём уверенно.

Ну нельзя это делать, ребята. Просто нельзя. Особенно, когда дело касается чужой профессии. Можно только сомневаться, искать. В конце концов это просто интересно. Интереснее, чем где-то что-то услышав от кого-то не шибко внятного, сразу же считать себя настолько экспертом, что начинать писать. И себя забором от истины отгораживают, и других (читателей своих) путают.

Ссылку давать не буду, разумеется (а вдруг автору стыдно станет?). Случайно наткнулся на уверенное суждение молодого «блогера» о лодках народной постройки Дельты. Причём заметно, что автор, если в наших краях и бывал, то скорее всего недолго и в качестве туриста. Где-то что-то услышал и скорее «сел на клаву». Понятно, что всё перепутал.

Ну и решил я немного просветить местную публику в этом вопросе. Вдруг пригодится для написания «нетленки». Замечу сразу, что Вы будете озадачены – это знаю точно. Так что… держитесь за мышку.

Итак, всё крутится на трёх-четырёх основных (внимание: только основных) названиях. Это «бударка», «кулас», «реюшка» и «байда». Все четыре названия означают конструктивный тип лодки. Все остальные названия, которые вы можете встретить в различных доброкачественных и не очень источниках, означают не конструктивный тип, а назначение лодок, которые тоже носят свои, часто очень специфические, названия. Именно на этом и «спотыкаются» молодые «блогеры», которые считают себя экспертами.

Скажу также, что все четыре названия появились в столь древние времена, что на сегодня достоверно просчитать, откуда они взялись, попросту невозможно. Так что, если кто-то где-то написал о происхождении этих терминов, то почитайте, но помните – врёт.

Очень показательным здесь является название «байда». Залезете в Сеть и встретите кучу фоток глиссирующих быстроходных лодок (до 100 км час) длиной от 6 до 12 метров. Вот таких, примерно:

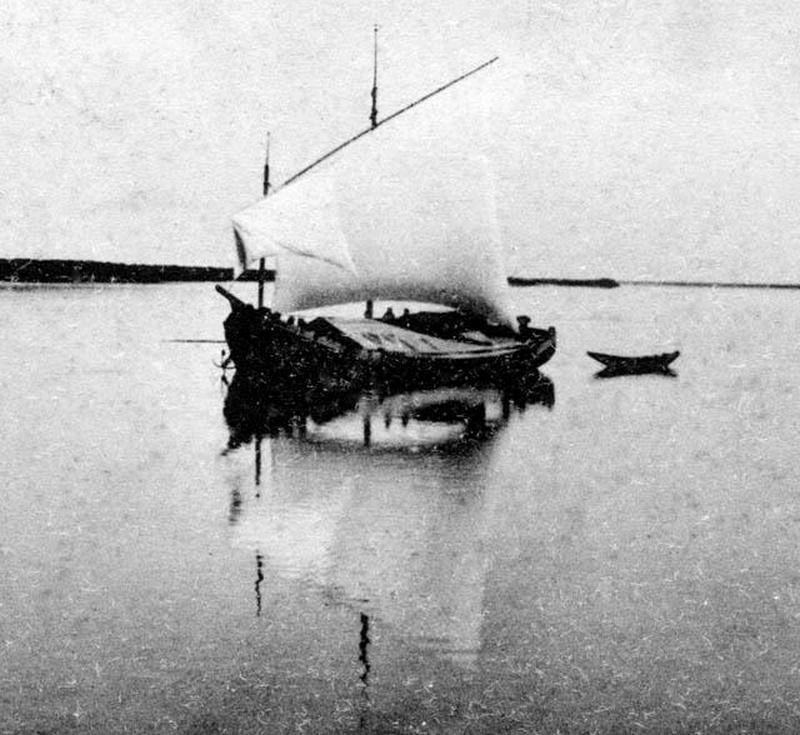

Да. Всё правильно, всё точно – в 90-х (да и сейчас иногда случается) именно на таких катерах занимались незаконным промыслом осетровых на Каспии лихие ребята. Вот только название куда старше, чем эти лодки, и намного старше глиссирующих судов вообще. Просто начало этой варварской деятельности было положено в Дагестане, где промысловые лодки именно так и называли – «байдами». Именно на таких и рыбу ловили, и грузы перевозили, и пассажиров на небольшие расстояния. Поэтому, когда появились браконьерские быстроходные катера, то их по привычке и обозвали «байдами». А зачем другое название придумывать? То есть в данном случае слово «байда» означает больше не конструктивный тип, а именно назначение. А настоящая байда… трудно фото найти. Вот такая примерно, хотя фото сделано на Азове:

Чувствуете, как к нам подкрадывается путаница? Щас добавлю. Хотя зачем трудиться-то? Дадим слово профессионалу. Его фамилия Даль… слышали, наверное. В его словаре есть слово «байдак». Специалисты скажут вам, что исчезновение буковки «к» на конце слова (кажется это называется редуцированием) – это нормально. Поэтому, что «байда», что «байдак», в данном случае «одна малина». Читаем только начало: «БА́ЙДАК, БАЙДА́К м. речное судно по Днепру и притокам его, длин. 15-25 саж., шир. 2-4 саж., в осадке 6-9 четвертей, подымает 10-15 тыс. пудов. Байдаки об одной мачте, с ложками (вантами) и базанною (штагом), об одном большом парусе, как волжские расшивы; управляются по-барочному, стерном (кормовою потесью), а с носу трепло́м (носовою потесью); …»

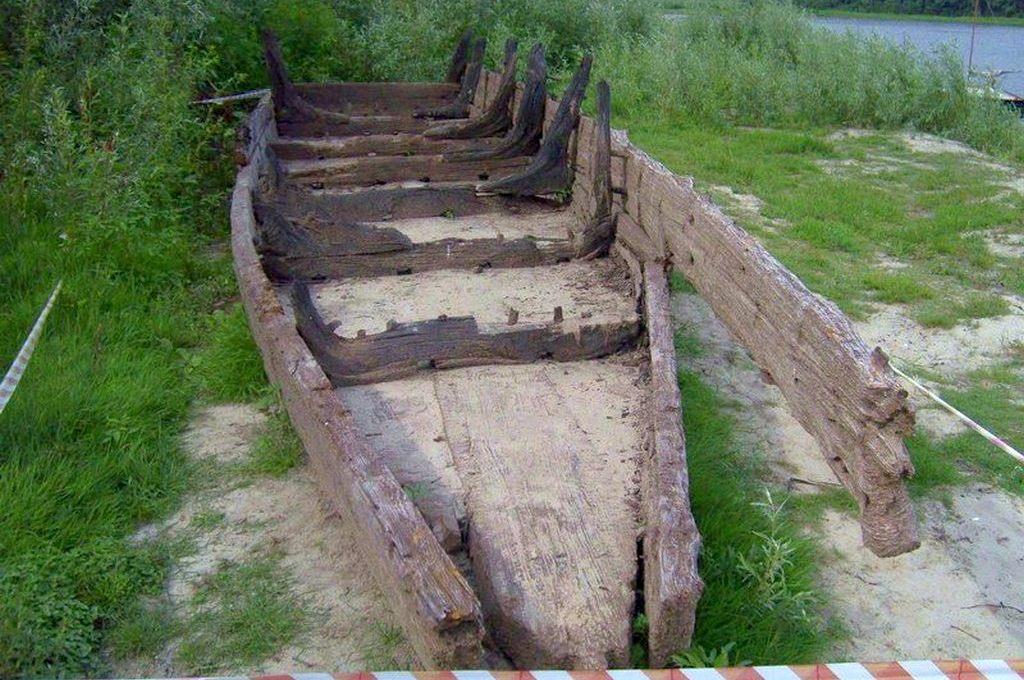

Форму корпуса Даль опустил в своём описании, поэтому восполню пробел – речь идёт о плоскодонном довольно крупном судне. Нос и корма заострённые, борта имеют небольшой развал (не более 10 градусов). Для мест, где использовали такие суда – такая форма была очень важна – мелководье, а груза нужно перевезти много. Поэтому упомянутые Далем «волжские расшивы» не подходили. Вот на этой фотографии река Десна вернула на свет божий примерно такое судно:

Да – в данном случае речь идёт совсем не про небольшие лодки, но Даль продолжает: «…закавказские байдаки меньше, сажен шести.» А вот это то самое и есть. Эти лодки с западного берега Каспия успешно пережили автора словаря и даже конструктивно не очень изменились. Конструкторское бюро, в котором я работал в 70-х годах, успешно спроектировало три таких традиционных лодки разных размеров для нужд рыболовецких бригад, которые так и назвали – «байдами». И хотя там были учтены новые требования к безопасности и установка двигателей, но всё равно – это были всё те же деревянные «байды», рождение названия которых затерялось в веках.

Но на этом Даль не успокаивается, и сообщает, что этим же словом именовалась и «половая доска», например. А ещё так звали плотника-строителя, а в других местах «байдак» означало «озорник». А в других краях вместо «бить баклуши» говаривали «байдаки бить». И вообще, «байдать», значит «слоняться без дела»… ага «слоняться» - это от слова «слон», родина которых, как известно находится где-то в России. Но здесь другая тема, поэтому вернусь к «байде».

Очень хорошее слово предки придумали. Оно нравилось всем. На Днепре в ходу были речные суда среднего размера, которые прозывались «байдары». Может казаки перенесли это слово на Дальний Восток когда-то, и вот уже лёгкие, кожаные на каркасе из веток лодки местных жителей сейчас именуются «байдарами» или «байдарками», если маленькие. Дело долгое и дальнее получается. Аж до «русской Америки» слово дотянулось и там приосанилось, поимело солидность и вес, ведь «байдарщик» там значило не «озорник» и даже не «плотник», а начальник поселения. Во как! Как такое случилось – бог весть.

Но это я уже снова отвлёкся (это Даль виноват), поэтому и несу байду какую-то… болтать ведь – не мешки ворочать. Кстати, Даль тоже не всегда был прав. Во всяком случае с размерами тех же казачьих «байдаков». Они не обязательно были большими. Вот «байдак», который нашли в земле-матушке и положили в музей. Он точно меньше 15 сажен:

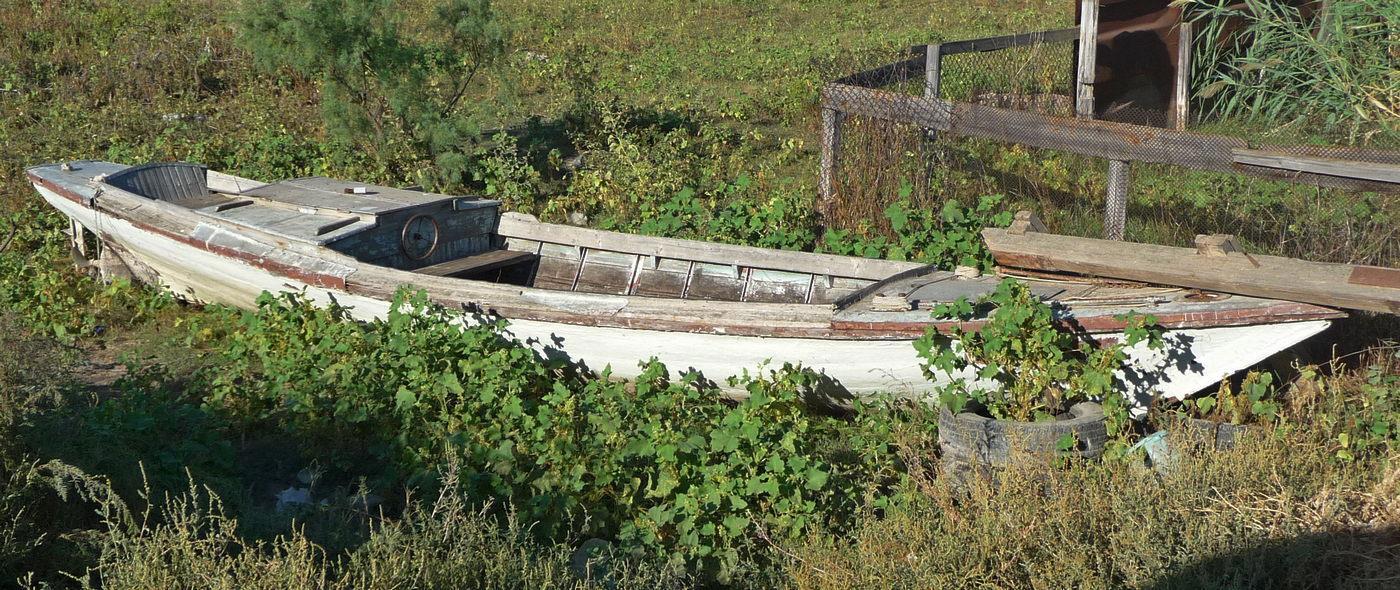

А вот это уже, как я понял, «реплика» старинного «байдака», сделанная на основе музейного экспоната:

Так что не всё просто в этом мире, и никто в нём не пророк. Ну и, вернёмся в Дельту. Точнее к «байдам». У нас, в Дельте, такие лодки строили не очень часто, хотя нельзя сказать, что не делали совсем – в некоторых случаях именно такие и были нужны. Небольшая осадка при большой грузоподъёмности, очень хорошая остойчивость, очень простая конструкция, особенно по сравнению с нашими реюшками, бударками и расшивами. В общем, например, если для переправы с одного берега на другой, то лучше и не придумать. Но тут у нас слово «байда» успешно забывали и применяли другое слово – «паром». Это уже не конструктивный тип, а снова назначение.

Так что, всё ясно и понятно – «байда» использовалась в качестве «парома»? Ну, - да… и нет. Если вернётесь к описанию конструкции, то можно найти такое же описание, но это описание другого древнего типа судов, которые назывались «струг». Это слово кажется более русским, потому что сразу всплывает словечко «стру[о]гать». И понятно, что конструкция, сделанная из досок, которые «строгали», то есть судно из строганных досок, из «тёса». А если вы вдруг задумаете поговорить с «реконструкторами», любителями помахать мечами да саблями, и помяните слово «байда», то услышите от них, что лодки здесь вообще не при чём, а «байда» – это разновидность средневекового доспеха.

Ну, хватит, наверное. Закончить здесь нельзя, поэтому прекращаю насилком. Надеюсь, что я сумел убедить вас, что со всеми этими названиями «дело ясное, что дело тёмное». Поэтому просто продолжу путать вас с другими названиями.

Вот если взять, да и сделать байду-струг, но размерами не днепровскими (от 20 метров), и даже не дагестанскими 8-12 метров, а совсем маленькую. Скажем такую же плоскодонную лодку из досок, но длиной менее 5 метров, то получится… нет, не байдочка и не байдарка, а получится у вас низовский «кулас». Такая маленькая, лёгкая лодочка просто незаменима для плавания в узких протоках, ериках. Острые нос и корма позволяют плыть даже в зарослях чакана и камыша. Если застрянешь, то можно выбраться задним ходом. В качестве движителя чаще всего использовался шест, хотя можно и вёслами пользоваться. В Средней Полосе очень похожие лодочки кое-где называют «дощаниками». Часто именно «куласы» использовались в качестве «подчалка».

Ну, что долго говорить-то? Покажу лучше. Вот так плавают на «куласе» под шестом до сих пор охотники:

А вот так выглядят современные «куласы», которые иногда всё же строят в наших сёлах:

Как видите, они всё же немного изменились – на корме появился совсем небольшой транец, на который можно повесить совсем маломощный моторчик. Часто выбирают электромотор. Но в целом – всё то же.

А вот на этой фотке «куласик» болтается на верёвке за кормой относительно крупного судна. Это в прежние времена называлось «подчалок»:

«Подчалок» – это не конструктивный тип, а назначение. Слово произошло от слова «чалка». Это верёвка, которой привязывают суда у берега или к другому судну. Сейчас говорят «швартов» или реже «конец». Хотя слово «чалка» тоже не исчезло совсем. Оно сохранилось в виде «причала» и в «причаливании» судна. Другими словами «подчалок» – это лодка, причаленная к более крупному судну. Маленькая лодочка, на которой можно быстренько сплавать до берега. Рабочая шлюпка, по сути, но которая не хранится на палубе, а болтается, привязанная за кормой во время плавания. В качестве «подчалка» может использоваться и «кулас», и «бударка», например.

«Бударка» – это лодка, предназначенная для того, чтобы плыть быстро. Ну, относительно быстро. Помните книжное «длина бежит», которое пришло к нам из Англии? Так вот это прямо про бударки. У них большое отношение длины к ширине, округлые борта, плавно переходящие в днище, которое, впрочем, имеет небольшой плоский участок. Поэтому бударки не только быстрые, но и осадка у них не очень большая. Длина примерно от 5,5 метров до 7-8 метров. Можно и побольше, но тогда правильнее сказать «будара». Такая «будара» может быть до 10-12 метров длиной.

Их строили на составных шпангоутах (поперечные рёбра жесткости), состоящих из флор-тимберса и топ-тимберса, но это названия забугорные. По-русски весь шпангоут назывался просто «веткой». Всё правильно – их изначально делали из веток подходящего размера и формы, пока не пришло «безкокорковое» деревянное судостроение. Чтобы вам лучше «проникнуться», могу добавить специальных слов: форштевень – передняя колода, ахтерштевень – задняя колода, горизонтальный киль – лыжина (лыжа), ширстрек, он же бархоут – это красная доска… ну и хватит – не буду перегружать.

Само название, как я уже писал – заумно древнее. Да и конструкция лодок по имени «бударка» не всегда была одинаковой – и менялась со временем … скажу ещё, что не только со временем, но и в пространстве. Например. Вот сами подумайте – у нас с деревом очень большие проблемы. Поэтому искать подходящие ветки – не судьба. Поэтому именно у нас и в таких же местах, как у нас, «ветки» уступили место составным шпангоутам быстрее, чем в богатой лесами Средней Полосе. Поэтому родственники и предки наших «бударок», хоть и похожи, но всё же немного другие.

Давайте посмотрим. Всё лучше, чем слушать… Вот это фотки, которые сделаны в цеху ещё живой тогда «судоверфи им. Кирова» примерно в нулевых годах. Тогда брались за всё, и как-то раз выполнили заказ на постройку нескольких деревянных бударок. Наверное, это был последний такой случай, когда бударки сделали ещё почти по всем правилам (мастер Кувашов). Даже широкого транца на них нет:

Жители Средней полосы увидели, я знаю, в этих лодках что-то до боли знакомое. Ага – «великовражка». Почти в точности одно и то же. Различия только в деталях. Но и в других краях страны тоже заметят родственные черты своих народных лодок. Первыми встрепенутся казаки с Дона и Днепра. Вот такие и с похожей лодкой:

Только назовут её как-то иначе. Может скажут, что это «каюк»? Так они тоже не ошибутся. Посмотрите на вот такую умирающую «бударку». Разве это не то же самое, что казачий «каюк»?

Это фото я сделал в самом начале нулевых примерно. И буквально в ста метрах от неё доживала век ещё одна «бударка». Вот она:

Однако присмотритесь внимательнее. Они здорово отличаются. У второй имеется моторный отсек, но куда интереснее, что набор (рёбра жёсткости они же – шпангоуты) у неё сделан из стальных уголков. Да, жизнь идёт, и всё быстро меняется.

Когда меня дед учил бударки строить, то он поминал и старые времена. Рассказывал, что доски «наружной обшивки» когда-то не гвоздями прибивали, а именно пришивали длинными прочными корнями. Оттого и слово «обшивка». Да и сама обшивка когда-то делалась не вгладь, а внакрой. А уже через много лет прислали мне с Байкала что-то очень похожее на то, что я от деда слышал. Вот эти фотографии. Вот вся лодка:

Так с расстояния это почти копия бударки. Но если посмотреть поближе, то видим ту самую обшивку внакрой и очень маленький транец… совсем маленький:

На наших-то бударках на транец руль крепили, и он должен быть немного побольше, а вот на байкальской лодке очень архаичный вариант, когда использовали рулевое весло по борту.

Я, когда эти фотки первый раз смотрел, то как-то само собой подумалось, что казаки наши в те края часто уходили, и похоже на то, что уносили с собой традиционные приёмы строительства лодок. У нас изменилось, а у них осталось.

Хотя может и всё не так было. Ведь обшивка вгладь была тоже известна на Руси очень давно. Она на сменила обшивку внакрой, а существовала рядом. Вот ещё одна народная лодка. Называют такие «гдовками»:

Задняя колода на ней вертикальная, а обшивка именно вгладь. Видно, что часто плавали на них «до белых мух», а может и по другой причине так строили. Как знать…

Да и как сказать, что правильно, а что нет в таких-то делах? В наших, например, краях в прежние времена бывало, что на одном конце села говор был не такой, как на другом. Что уж о делах хозяйственных-то говорить? Тут у каждого мастера свои выкрутасы, и не перебей – живо схлопочешь и отнюдь не пряников.

Так я про «бударки»… да. Так вот и получалось, что название – это ещё ни о чём вообще-то. В нашем КБ когда-то, в начале 80-х была спроектирована для нужд рыболовецких колхозов стеклопластиковая бударка. Так вот её проектное название было «Тишковская». И это не просто так. Село Тишково, давшее имя бударке, дало и её прототип. Да – поступили просто. Взяли лодку местной постройки, заэскизировали и по этой форме сделали лодку из стеклопластика. Лодка получилась ходкая, до довольно узкая и низкобортная. Для спокойной воды. И это был ещё не самый лёгкий вариант. Самые узкие, быстрые и прогонистые «бударки» делали в селе Зюзино. Это вообще были очень узкими и с очень длинными, сильно наклонёнными штевнями. На таких только по ерикам и плавать. Перевернуться на них – раз плюнуть.

Мои же предки ходили на Каспий в самое неприятное время года. Там и шторма, и лёд, и прочие бодрящие события. Поэтому наши «бударки» имели и обшивку попрочнее, и ветки почаще, и борта повыше, и киль с оковкой от носа до кормы. Водорез в носу тоже с оковкой. Киля могло быть и два вообще-то, вроде саней. Да и широкие они были… сильно шире «зюзинских». Много всяких отличий диктовали особенности плавания… Но их тоже звали «бударками». Так что «бударка» – это очень непросто.

Покажу ещё две фотографии из Сети. Обе лодки – «бударки», хотя на одной из них вместо закроя уже сделана небольшая «рубка». Но это неважно. Просто посмотрите на форштевень этих двух бударок. Видите, насколько отличается угол наклона форштевня?

Ходили на «бударках» под парусом и под вёслами. Мачта была съёмная. На промысловых лодках часто к бортам привязывали связки камыша. Один шибко грамотный иностранец, побывавших в наших краях в старину, в своём опусе написал, что это делалось для того, чтобы «бударки» не переворачивались. Ну что взять с… учёного? Они же умные настолько, что вопросов не задают, а просто языком молотят. На самом деле камыш вязали, если предстояла частая швартовка в свежую погоду, чтобы борта не повредить.

Использовались «бударки» и в качестве «подчалков», и в качестве лодок на переправах, и в качестве «завозней», но про «завозни» чуть дальше. Вот, кстати, фотография большой «будары», которую используют на переправе:

Обратите внимание на её довольно высокую остойчивость. Ведь все пассажиры столпились на одном борту, чтобы сфотографироваться для истории. Судно сильно накренилось, но всё же не переворачивается.

А вот «бударка», работающая «на тоне»:

А заметили, что я про сами названия ничего не написал? Ни про «куласы», ни про «бударки» ни одного слова. Так это всё потому, что наверняка не знаю их происхождение, а врать, на манер некоторых блогеров, как-то не хочется. Этого даже дед не знал на самом деле. Хотя несколько версий я слышал от всяких неместных людей, знаю… не убедительные они какие-то. Поэтому будут что-то бубнить по этому поводу какие-нибудь историки – послушайте, но знайте – врут.

Наши «бударки» по форме были очень похожи на другие местные суда – «реюшки». Просто «бударки» были поменьше размером. «Реюшки» начинались примерно с 11 метров. Форма корпуса примерно такая же, как у морских «бударок», но форштевень с очень небольшим углом наклона, очень широкие, с большой высотой борта. В общем отлично приспособлены к морским волнам. Понятно, что вёслами здесь особо не погребёшь. Хотя, если народу много… Короче «реюшки» были парусными судами с двумя мачтами чаще всего. Вот модель такого судна:

Использовались они в основном для промысла на Каспии. Часть из них – чисто рыболовные, но какая-то часть использовалась в качестве плавучих баз. Обычно это самые крупные «реюшки» флотилии. Они стояли в каком-то определённом месте. На них жили, производили первичную сортировку и переработку рыбы. Такие суда так и назывались – «стойками». Вот на этой фотографии «стойка» с «бударкой» в качестве «подчалка»:

А вот на этой фотографии двухмачтовая «реюшка» и рядом одномачтовая «будара»:

Довольно часто «реюшки» использовались в качестве грузовых судов. В целом – это были ходкие, крепкие, надёжные суда, отлично приспособленные для плавания и по реке, и по морю. У меня вообще есть подозрение, что «Стеньки Разина челны» из песни на самом деле были «реюшками». Именно на таких можно было легко проплыть по всему Каспию. А что название другое, так и песню придумали не в Дельте, а где-то на периферии.

Кстати, на Байкале тоже строили крупные суда типа «реюшек». Вот старинная открытка с такой Байкальской «реюшкой» с «подчалком». Загружена теми самыми «омулёвыми бочками»:

Ещё одно сохранившееся до наших времён слово – «завозня». В принципе сейчас – это специальное судно для завоза якорей несамоходных земснарядов. Но относительно недавно, каких-то 150-200 лет тому назад, это название имело более широкое значение. С помощью заводки якорей вперёд перемещались грузовые баржи различных типов, с помощью судов-завозней доставляли товары с больших грузовых судов на берег, особенно если там было мелко. Короче – «завозня» – это вспомогательное грузовое судно широкого назначения. Конструктивный тип соответственно, в зависимости от места и особенностей использования, мог быть разным. То есть в качестве «завозни» могли использовать и «бударку», хотя чаще всё же что-то типа «байды».

Ещё можно припомнить «прорези». Очень своеобразное судно традиционной постройки для перевозки живой рыбы... но потом как-нибудь.

Ну и хватит, наверное… Надеюсь, что главное мне донести удалось. Всё очень непросто, всё запутано во всех этих словах. И нельзя ни в коем случае пытаться все изделия наших предков в точности разложить по полочкам. Никаких специальных правил тогда не существовало, да и не могло существовать. Любое название всегда можно рассматривать очень широко. То есть, где заканчивается «бударка», а начинается «будара» – неизвестно, и на какой точке «будара» превращается в «реюшку» тоже нельзя сказать. И если кто-то вашу «бударку» назовёт «каюком», или «великовражкой», или ещё как, то спорить непродуктивно. Все правы в таких спорах… по-своему. А любая такая лодка – это не набор обязательных элементов, а скорее общее направление для творчества строителя.