Слово о Троецарствии

Автор: Евгений КрасВы никогда не обращали внимание на то, как много значат в нашей жизни слова? Вот просто – слова. От них всерьёз зависит отношение людей к событиям, вещам, да и людям зачастую. Но людей оставлю в покое – это тема отдельная, а вот на событиях, вещах и понятиях хочу всё же задержаться.

Смотрю вот телек и там мне вещуют, что приехал, мол, к нашему ихний глава государства. Ну, там встреча, оркестры, лимузины… все дела. И вот, как водится, «спецобед». Про него сообщают (видимо более серьёзной информации пока нет), что, мол, «подавали изысканные блюда» там бла-бла-бла… «пельмени с…», а потом ещё «таёжные ягоды». То есть, не хала-бала – изысканные… пельмени. Нет, я сам пельмешки уважаю и всегда уважал. Особенно когда в детстве бабушка готовила рыбные пельмени (с «краснухой»). Размером каждый такой пельмень был с ладонь взрослого мужика и съесть парочку-троечку таких – это уже было очень хорошо. Причём хороши они были и горячими, и холодными. Но мне и тогда, и сейчас не приходит в голову отнести их к «изысканным» блюдам, как и дикую ежевику, которую мы вёдрами на островах собирали.

Нет, не могу не отвлечься. Представьте себе процесс… раскатывается тесто, из него ваяют «кулёчик», в который засыпают ягоду с небольшим количеством сахара. Запаковывается, печка, немного времени и вот они – пирожки с ежевикой! Нужно взять его очень осторожно и совсем осторожно откусить острый краешек, чтобы получилась дырка. И вот в результате у тебя в руке стаканчик из теста, наполненный соком… за уши не оттянешь. Сначала сок, а потом и собственно пирожок (размер такой же, как у тех пельменей). Больше пирожков с ежевикой меня приводили в неуравновешенное состояние пирожки с вязигой… даже больше, чем зернистая белужья икра… да… были времена.

Так я о чём, собственно. Прочувствуйте разницу – можно «перекусить пельмешками», а можно отведать «изысканное блюдо» под названием пельмени. Хотя это всё те же пельмешки. Разница в словах. Лучше специалистов по рекламе этим способом пользуются историки. Причём существенно лучше. Ведь рекламщики всего лишь хотят втюхнуть тебе какой-то товар, а вот историки формируют твоё видение мира, мировоззрение, политические установки. Ведь события могут быть совсем одного порядка, а вот подача новости совершенно различной. Можно написать, что в какой-нибудь Тюрингии произошло событие, которое может перевернуть научный мир и наши знания о прошлом человечества, потому что археологи обнаружили там следы древнего поселения 10 века! И вы уже вздрогнули… а можно написать, что наши археологи в результате прошедшего полевого сезона раскопали под Рязанью «селище» 10 века, находки изучаются. И вы, зевнув, переворачиваете страницу. Ну что может быть интересного в каком-нибудь убогом «селище» или «городище», это ведь не «древнее поселение» в самой Тюрингии?

А ведь это – практически нормальная практика. Тем более, что в отличии от западных археологов, от наших никаких подробностей вы не дождётесь. Это там вам покажут кучу фотографий находок, подробные схемы, фотографии аналогичных вещей и прочая, прочая, прочая. Нет, наши тоже так делают иногда, но только когда пишут для иностранных журналов. Для своих? А нахрена? Им за это никто не платит, и никто этого не требует. Если придут журналюги, то пусть снимают самих археологов. Наша отечественная археология – это малюсенький замкнутый мирок, присосавшийся к бюджету и никак не зависящий от населения страны. В нём действуют свои правила, законы, распределительная система. И в этом мирке все всё отлично понимают и отлично ладят друг с другом. Всё нормально – люди «делают деньги». Каждый что-то делает или делает вид, что делает. Похоже, что главное – не отдавить мозоль вышестоящему на лестнице, и всё будет отлично.

Вот и получается, что, говоря о древних временах вещи, которые часто никак не согласуются друг с другом, все оказываются при званиях и при всём, что положено к ним. Примерно так произошло, да и до сих пор происходит с так называемым русским «троецарствием». И на этом поле стоят, как пирамиды, целая куча всевозможных совершенно нелепых легенд, которые почему-то считаются истинами.

Нужен «например»? Не вопрос. Включайте мозги. Одна из таких легенд – это сказка под «подсечно-огневое земледелие». Как нам в школе-то это действо описывали… Мол, территория нашей страны была совсем дикая, поросшая дикими густыми, непроходимыми лесами, по которым ходили-бродили наши туповатые предки, пока в древнегреции люди сочиняли великие литературные произведения, а в древнеегипете за каким-то хреном строили ограхрененные пирамиды, которые сейчас с какого-то хрена считаются гробницами. Ну и прочую муру. Нашим предкам по убогости всё это было по барабану, потому что они были ещё более дикими, чем леса вокруг них. И не сильно умнее, чем зверьё, которое вокруг них бегало.

Ну и по убогости своей они и занимались такой фигнёй, как то самое «подсечно-огневое земледелие». То есть пришли, срубили деревья, выкорчевали пни, всё сожгли, а землю вспахали и засеяли. Потом получили урожай и через пару-тройку лет свалили на другой участок леса, потому как земля уже не та. У меня этот процесс никак в голове не мог уложиться, хотя я всё это выучил, и как положено у доски отчитался. Но были две особенности, которые в реальность этого процесса никак не позволяли вникнуть. Первая – большую часть жизни я тогда проводил в селе, и что такое сельская жизнь, знал не из книжек. Вторая – я рисовал неплохо и любил это дело. Поэтому всё, о чём говорили – «видел»… если получалось. Так вот в этом случае никак не получалось.

Вот представьте себе этот самый дикий лес. Деревья в два обхвата, бурелом… все дела. И приходит туда толпа, в которой мужиков на одной руке пальцев хватит. Нам же сказали, что мелкими группами жили. Ну, хрен с ним – пусть это будет десяток мужиков. Сколько нужно времени, чтобы свалить дерево в два обхвата? Обрубить ветки, расчистить… бревно куда-то оттащить, чтобы не мешало. А в нём ведь метров 15-20 минимум, примерно. День? Или больше? А для толпы душ примерно в 50 какое поле нужно? Гектаров 4-5 хватит? Сколько там деревьев растёт, если считать через 5-10 метров между ними? Сколько времени нужно, чтобы на этом участке всё порубать, спалить, вспахать и прочее? Ведь ещё пенёк нужно выковырять, а потом ещё всё это сжечь, не подпалив дикий лес вокруг. А ещё ведь нужно жильё построить на пустом месте, которое в лесу никто не приготовил. Стоп. А чем рубить, пахать, резать? Ведь магазинов «Хозтовары» ещё не придумали. А во что одеваться? То есть нужно найти руду, сварить железо, сковать инструменты и оружие, соткать холсты, сшить одежду, сделать из глины посуду, сложить печи… а ещё нужно за коровами приглядеть, свиньями, козами, лошадьми. Загоны для них построить, хлев на зиму, сено заготовить. А ещё нам сказали, что мужики на охоту ходили, рыбу ловили, сети плели, лодки-долблёнки строили. Список дел почти бесконечный. Причём все эти дела на редкость «длинные».

А теперь прикиньте в уме ещё одну «мелкую деталь»… а что происходило до того, как наши предки научились руду находить и железо из неё получать? Пользовались каменными да костяными инструментами? Ну так попробуйте каменным топором дерево срубить. Да хрен с ним, с деревом – попробуйте просто у дерева, лежащего на земле, просто ветки срубить.

Короче, чем больше я про это думал и чем старательнее пытался всё это «нарисовать» в своём воображении, тем больше был уверен в том, что такой бред мог выдумать только один из генералов из литературного произведения «Как один мужик двух генералов прокормил». То есть никакого «подсечно-огневого земледелия» никогда в природе не существовало. Это – волшебная сказка.

То есть я убеждён в том, что это всё «бред собачий, одна штука». Просто поставьте себя на место своих предков. Вы как с этими самыми растениями познакомились? То есть с пшеницей, рожью, просом, овсом? Все они растут не в лесу, а на открытых пространствах. То есть, если вы задумали посадить семена, то будете искать такое же место, как то, на котором нашли растение. Ведь иначе ничего не получится. Значит сеять вы будете если не в степи, то на очень большой поляне. Самое большее, на что вы потратите время – это на кусты, чтобы поляну получше зачистить. Если же начнёте лес рубить, то всего в двух случаях: или лодка нужна, или жильё построить. И это всё – без вариантов. Ни один дурак лишней работы никогда и нигде делать не будет именно потому, что не дурак. И переселяться через каждые два года не будет. Переход на «трёхполье» много времени не займёт…

Другая сказка – это про некие «племенные союзы» наших поголовно безграмотных предков. Думается, что этот странный субстрат был выдуман нашими академиками родом из неметчины с одной единственной целью – скрыть истинную дату начала государственного строительства на Руси. Моя уверенность стоит на очень простой житейской логике. И это очень много. Более, чем достаточно.

Итак, представьте себе жизнь вашего далёкого предка в том самом месте, в древней деревеньке. Вокруг дюжины полуземлянок имеются три наиважнейшие субстанции: речка, поле, лес. В памяти у вас ваши родственники, границы лугов для выпаса скотины, чуть дальше – границы охотничьих угодий. Всё. Дальше границы соседних деревенек, которые интересны по праздникам, во время которых молодые ищут себе пару, а остальные поддерживают связи с дальними родственниками. Жизнь непростая, но в целом вполне надёжная и размеренная. Иногда забредают гости, которые могут развлечь вас рассказами о незнаемых местах и людях. У них можно что-то выменять полезное для жизни.

И вот, в один прекрасный день запыхавшиеся мальчишки (ну, а кто же ещё-то?) сообщают вам, что видели странных людей верхами, да и оборуженных, на ваших дальних пределах. И что они вдоль берега сюда направляются. Ну, да – бережённого бог бережёт. Поэтому кто в охоте силён, те к оружию, а остальные – подальше, в лес.

Подъезжают.

Их встречают двое.

Пришлые после здрасьте, заявляют, что вы должны выдать им зерно, мех и ещё прочее, потому как они есть ваши защитники, которых послал какой-то «князь».

Понятно, что вы в раздумии. Потому как ни о каких защитниках вы до того знать не знали, и вообще не очень понимаете, от кого вас защищают. Это – с одной стороны. С другой – перед вами гости, которых нужно приветить, как деды велели. Оттого речь ваша будет соответствующая. Типа, ты, мил человек, видать в дороге не тех грибов отведал, оттого и речь твоя странная… с коня слезь, железо оставь, а то в тебя и в твоих товарищей может прилететь из кустов что-то быстрое да острое. Гостям мы рады, поэтому угостим с дороги, а там и о делах поговорим.

Понятно, что поговорят, но поверят не все и не сразу. Так что дело нескорое. Так рождалось государство? Может быть. Но скорее, что не так. Планетка наша довольно баламутная. То вода с неба потоками, то сушь навалится, то лес огнём займётся, то ещё какая беда. Потому предки вестей с дальних земель очень ждали и связь через родичей держали. Поэтому в целом без подробностей, но вполне были в курсе событий в мире. И на дальний торг собирались. Причём это всё было ещё тогда, когда последнего мамонта не прибили. А уж ко временам, когда из болота научились железо добывать, связь была достаточно стабильной, хоть и не спешной.

То есть все всё прекрасно понимали и знали точно, что лучше поделиться своим немного сейчас, чем потом потерять всё. Много сильного люда по земле бродит в поисках лучшего места. И плохо станет тому, кому его место понравится. Поэтому объединяться нужно, а если кто может и хочет, то пусть, благословясь (получив от родичей напутствие), отправится в дальние пределы свою землю оберегать.

Объединялись. Договаривались. Выбирали лучших. Кому доверяли, для кого было не жалко добытого потом и кровью. Тут ведь главное, чтобы во всём Правь была. И только на ней Явь держится. А как сохранить, как напомнить обещанное? Как узнать, от кого кому и сколько? Тут счёт нужен, да и память долгая… зарубки… вещи… слова… Не от праздности, а по нужде учились писать и считать. И было это задолго до того, как железо сковали в одних местах, а медь да бронзу отлили – в других.

И собирались, и ставили Ряд. И было Право, чтобы жизнь была. И был торг с ближними и дальними. И были люди, которые забирались в земли неведомые, чтобы знать, чтобы видеть, где есть жизнь иная, откуда ждать добра, а откуда худо. А уж к тем временам, когда железо правили, так и вообще всё устроилось. И всё по Праву, и уж может что и по Правде.

Как всё это назвать? Племя-ли? Это вряд ли. Просто потому как племя – это толпа временная, хоть и родственная, и способно оно на охоту сходить, да добычу поделить, а когда люди делиться стали по способностям, да по наклонностям, да по удаче (как без неё?), то уже всё было по-другому. Своих выделяли, а кто хочет лишнего урвать, то и выгоняли. И все по Праву. А это уже никакое не племя, а самое что ни на есть Государство, которое Ряд держало. Так что же мне сейчас глаза мылят про какие-то «племенные союзы»? Это вообще, что за зверь такой? Как он жить-то способен без счёта, без Правил, которые собраны, которые записаны, и которые все знают и почитают?.. читают, то есть.

Границы таких первых государств были ограничены только временем пути до края. До самых дальних пределов нужно было обернуться от центра меньше, чем за год. Да не на легке, а с поклажей, потому как каждый, кто принял Правь, отдавал на общий стол свою долю, зная, что если что случиться, то не забудут, а спасут и помогут.

Вот так могло быть и не иначе. А что пришёл какой-то шибко умный из неведомых земель, который даже молвить по-людски не мог, да и устроил всё по всем статьям… да будь он хоть семи пядей во лбу. Вы вообще, как это себе представляете? Кто его слушать станет? А будет силу показывать, то сколько он в лесах-то проживёт? Удавят чужака немого и не заметят. Какой-такой Юрик? Знать не знаем, слыхом не слыхивали…

Но это всё по-простому, сиречь по-житейски (а кто сказал, что это не верно?), а как же будет по хитро-мудрому, да по спесиво выкрученному иноязычными словами? Сиречь, по-научному. А и так тоже можно. Прям по тем странным писаниям, которые признаны всеми друг друга уважаемыми людьми и «введены в научный оборот». Я про «источники». Те самые, которые так любят мусолить историки, и знанием которых так сильно гордятся. Я так в их правду, поглядев на нонешние «источники», так и на полушку никогда не поверю, но «с волками жить – по волчьи выть». Поэтому припомню для вас эти самые «источники» с Востока (на этот раз).

Во времена стародавние… насколько они стародавние, сейчас сам чёрт не разберёт. Так вот во времена стародавние, то согласно действующей сейчас религиозно-научной теории, в 8-10 веках повадились арабские люди по чужим пределам шастать. С одной стороны по торговым делам, а с другой – с целью разведки. Ведь арабы всегда отлично умели делать две вещи – это торговать и воевать, а войны проигрывали потому, что всё время пытались это делать одновременно. Так вот те торговые арабы после своих походов составляли отчёты и карты. А другие всё это собирали, систематизировали, как могли и заинтересованным сторонам продавали.

Времена давние, много чего произошло, никаких записей и древних карт до наших дней, разумеется, не дожило, да и не могло дожить. Однако современные историки на публику говорят, что ими пользуются. Хотя иногда мельком оправдывается тем, что, мол, сохранились копии и прочее своё обычное враньё. При этом стараются не поминать о том, кто скопировал, с какой целью, когда, при каких обстоятельствах и на каком языке. Всё правильно делают, ведь если об этом заговорить, то возникнет множество вопросов, на которые придётся отвечать… а что отвечать-то? Количество вранья только увеличится.

Однако выбор невелик, поэтому почитаем, что там вычитали из арабских «источников» наши историки. Естественно, что слова типа «княжество», «царство» очень опасны для высосанной из пальца «концепции», поэтому наши историки в своих «исследованиях» легко и непринуждённо заменяют их на политически правильные «племенные группы», просто наплевав на первоисточник. Но суть от этого не очень страдает - шила в мешке не утоиш.

Список арабских «источников» солидный: арабский географ Аль-Балхи (850 – 934 гг), его примерно в 930 г. творчески переписал Аль-Истархи, Ибн-Хаукаль в 988 г написал «Книгу путей и государств», далее Идриси в 1154 г., Абульфед 1330 г., Шамседдин Димешки 1320 г. ну и тд. Звучит серьёзно… если не учитывать, что изучались тексты, разумеется не по первоисточникам, а по книжкам, самая старая из которых напечатана в 1896 году. Но не будем придираться, а просто почитаем.

Цитата от «Аль-Балхи» (вроде как…): «Русы состоят из трех племен, из коих одно ближе к Булгару, а царь его живет в городе под названием Куяба, который больше Булгара. Другое племя, [живущее] дальше первого, называется Славия. Еще племя называется Артания, а царь его живет в Арте. Люди отправляются торговать в Куябу; что же касается Арты, то мы не припоминаем, чтоб кто-нибудь из иностранцев странствовал там, ибо они убивают всякого иноземца, путешествующего по их земле. Только они отправляются по воде и ведут торг, но ничего не рассказывают про свои дела и товары и не допускают никого провожать их и вступить в их страну. Из Арты вывозят черных соболей и свинец… Русы эти ведут торг с Хазаром, Румом и Великим Булгаром». Араб «Истархи» его дополняет: «Арта находится между Хазаром и великим Булгаром». А к списку типичных русских товаров добавляет «очень ценные клинки и мечи, которые можно согнуть вдвое, и они вновь выпрямляются, если отнять руку». (Это к слову о «дамасских клинках»).

Не утруждая себя раскопками и поиском других доказательств, историки включают свою фантазию на полную мощность. Уважаемые друг друга люди быстро договорились, что Куяба – это Киев, а Славия – это где-то вокруг Новгорода. А вот Артания всех буквально перевозбудила. Одни заявили, что Артания – это в районе Арзамаса и жила там мордва (эрдзя). Другие решили, что Артанцы – это финны, которые жили… в Рязани. Третьи посчитали, что Артания – это под Пермью. Четвёртые почесали что-то и заявили, что Артания просто неправильно написана, и на самом деле речь идёт об антах. И вообще Арта находилась в районе Тмутаракани. Ещё Артанию, не вставая с кресла, изо всех сил искали в Крыму, в Скандинавии и даже в Дании. В двух последних случаях эти были иностранцами (угадайте откуда?).

Смирнов П. возжелал стать самым оригинальным и принялся вещать о том, что существовало в ранние времена государство, которое он назвал «русский каганат», которое уже в 8 веке распалось на три части. Разместил он сей «каганат» на Волге с притоками. Соответственно Куяба – это на Оке, севернее Артания, ещё севернее – Славия. Чтобы его не прибили подельники (Русское государство в 7 веке?! Как могли тупые русские создать своё государство?! Да ты…) он на всякий случай сразу же заявил, что это государство создали норманны. Все сразу успокоились. Откуда взялись норманны на Волге, уже никого не интересовало.

Вопросов здесь возникает просто немыслимое количество. Один из самых интересных и трескучих – это так называемая «норманская теория», потому что первое, что бросается в глаза – это отсутствие в «источниках» хоть каких-то намёков на пресловутого Юрика Рюрика, который в 862 году «создал» Русь. Получается, что «Аль-Балхи», как говориться, «аполитично рассуждает». Так что же делать уважаемым друг друга людям, увенчанным академической лаврушкой? Вопрос решили, если судить по учебникам для детишек, очень просто. Про не знавших Юрика арабах говорить можно, но только тогда, когда они не говорят о трёх русских царствах, существовавших как минимум уже в 9 веке и без всяких иностранцев.

Все эти «изыскания» на пустом месте на самом деле не стоят гроша ломанного хотя бы потому, что настоящее происхождение арабских «источников» 10 века известно только английским проходимцам, которые вытащили их на свет божий не ранее 19 века. Да и то уже в виде переводов на европейские языки. Но это – с одной стороны. С другой – дыма без огня не бывает, поэтому что-то настоящее в основе этих опусов теоретически вполне могло быть. Поэтому нельзя с порога отметать, как пустую сказку, саму возможность существования Куябии, Славии и Артании (Арсании). Хотя нужно сразу же оговориться, что звучание этих названий изначально было совершенно иным. Ведь тогда сначала изначальные названия исковеркали арабы, а потом ещё и европейцы, которые такими вопросами, как точность звучания, вообще никогда не заморачивались.

Однако некоторые замечания из арабских «источников» не могут не вызвать любопытство. Они, например, народ эрдзя причисляли к составной части русского этноса и вообще не видели разницы между русами, скифами, сарматами, славянами и прочими народами, относя их всех к русам. Они вообще много чего нагородили в своих записках такого, что глаза порой на лоб лезут. Этим с удовольствием пользуются историки. Например, написал «Гардизи», что «в стране славян есть город Вантит», и вот уже есть «теория» о том, что артанцы – это вятичи на самом деле. Хотя, если по мне, то это то же самое, что заявить, что «интеллигенция» – это от слова «телега».

Арабская география – это вообще «что-то». Вот, например, как Аль-Истархи описывает Волгу: «Что же касается реки Итиль, то она вытекает вблизи Хархиза, течет между Каймакией и Гуззией, так что образует границу между Каймакией и Гуззией; затем она выходит к западу по верхнему Булгару и обращается вспять к востоку, пока не проходит по Русу, потом проходит по Булгару, затем – по Буртасу, пока не впадает в Хазарское море». Другой писатель его дополняет: «Итиль есть имя великой реки, подобной Диджле, в стране Хазар и протекает мимо страны Русов и Булгар». Короче всех высказывается Аль-Бекри: «Это – река, которая к ним течет от Русов, впадает в море хозарское». Ну, как – найдёте «Каймакию»? Это вы ещё их карты не видели. Киева там вообще нет, русы живут на Волге (вот… не спорю).

А чтобы было понятнее, есть уточнение в опусе: «Рус есть народ в соседстве с Булгаром, между сим последним и Славонией». В сочетании с тем, что «Арта находится между Хазарами и великим Булгаром» и с тем, что «Арта находится между землей хозар и великих Булгар, которые граничат с Румом на севере последнего» всё становится вообще увлекательным. Вот ещё одна речка, которая вроде понятно, какая, если бы не сопутствующие населённые пункты: «Эта река Рус проходит среди славян, направляясь к Востоку, до самой границы Русов. Она протекает, минуя Уртаб, Селябе, Куяне, города Русов и проходит через границы Хифржах. Она же меняет направление, поворачивает к югу, к пределам печенегов и впадает в реку Атель». То есть вроде бы Ока, однако...

Короче, всю эту муть голубую можно мусолить до бесконечности, приплетая к ней ещё и другие, столь же «достоверные источники». Толку от этого не будет от слова «совсем». То есть для кого-то толк будет… это для историков и политиков. Но такой, что лучше, если бы его не было совсем. Поэтому, по мне, так самое лучшее использование «легенды о троецарствии» – это когда писатели берут эту идею за основу какого-то приключенческого опуса… ПОКА.

Кто-то возразит?

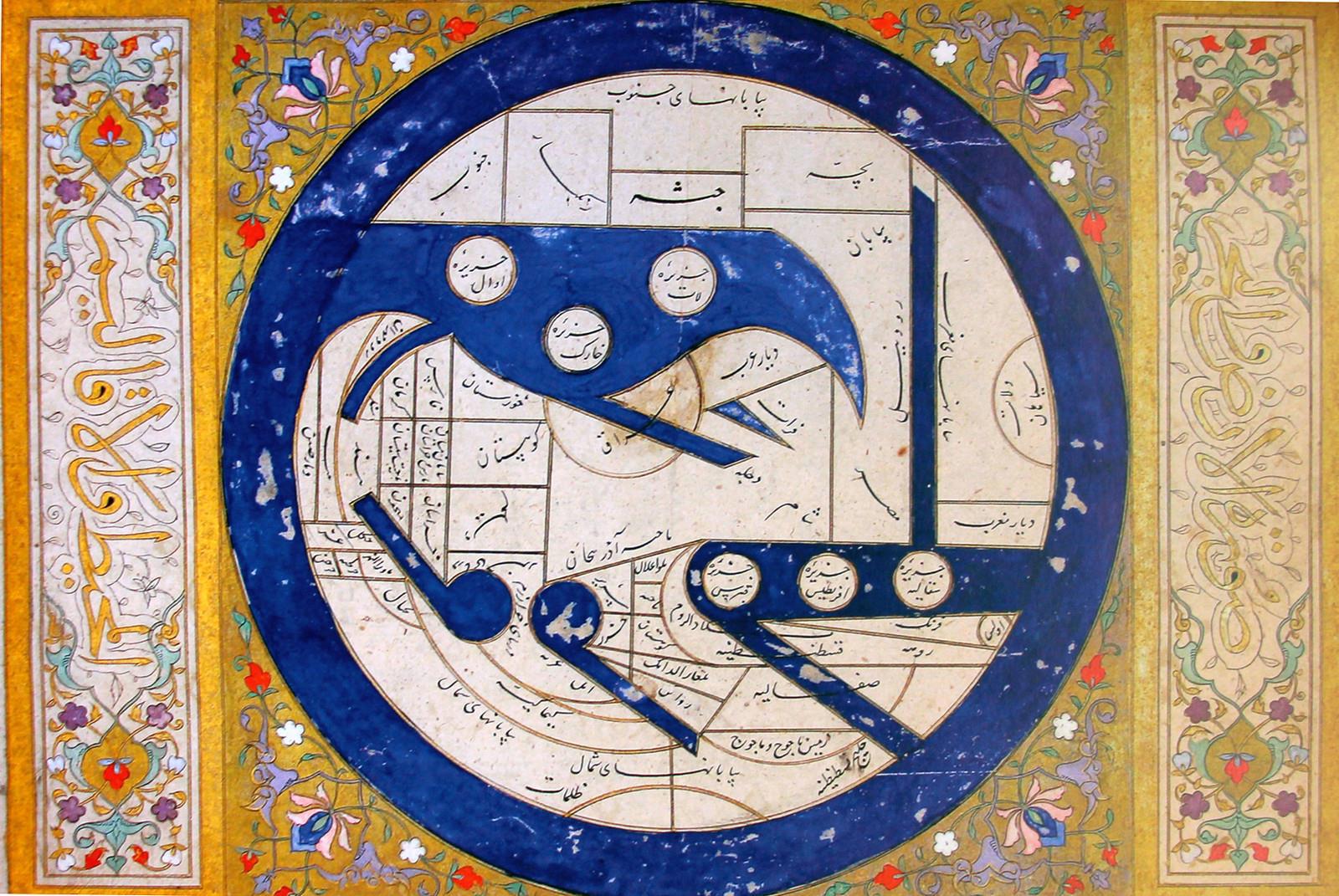

Извиняйте, что на этот раз нет картинок… хотя… где проблемы? Я там картами вас пугал арабскими. Посмотрите. Вот это карта мира от «Истахри»:

А вот это карта «аль-Балхи»:

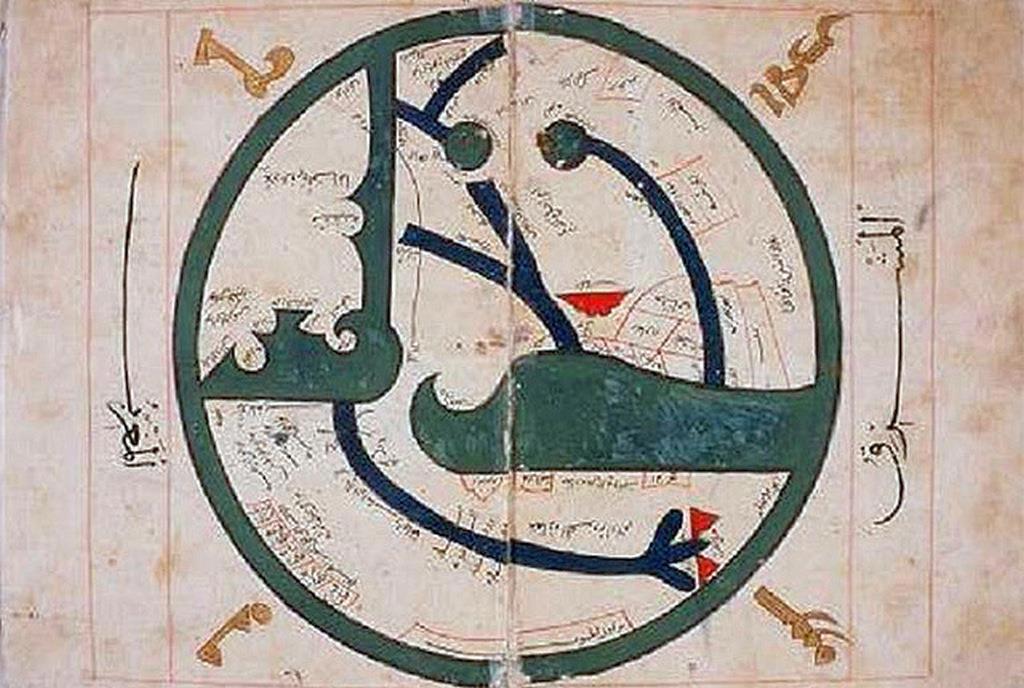

Здесь изображён мир согласно «аль-Идриси». Говорят, что на ней север внизу (хотя мне не полегчало от этого уточнения):

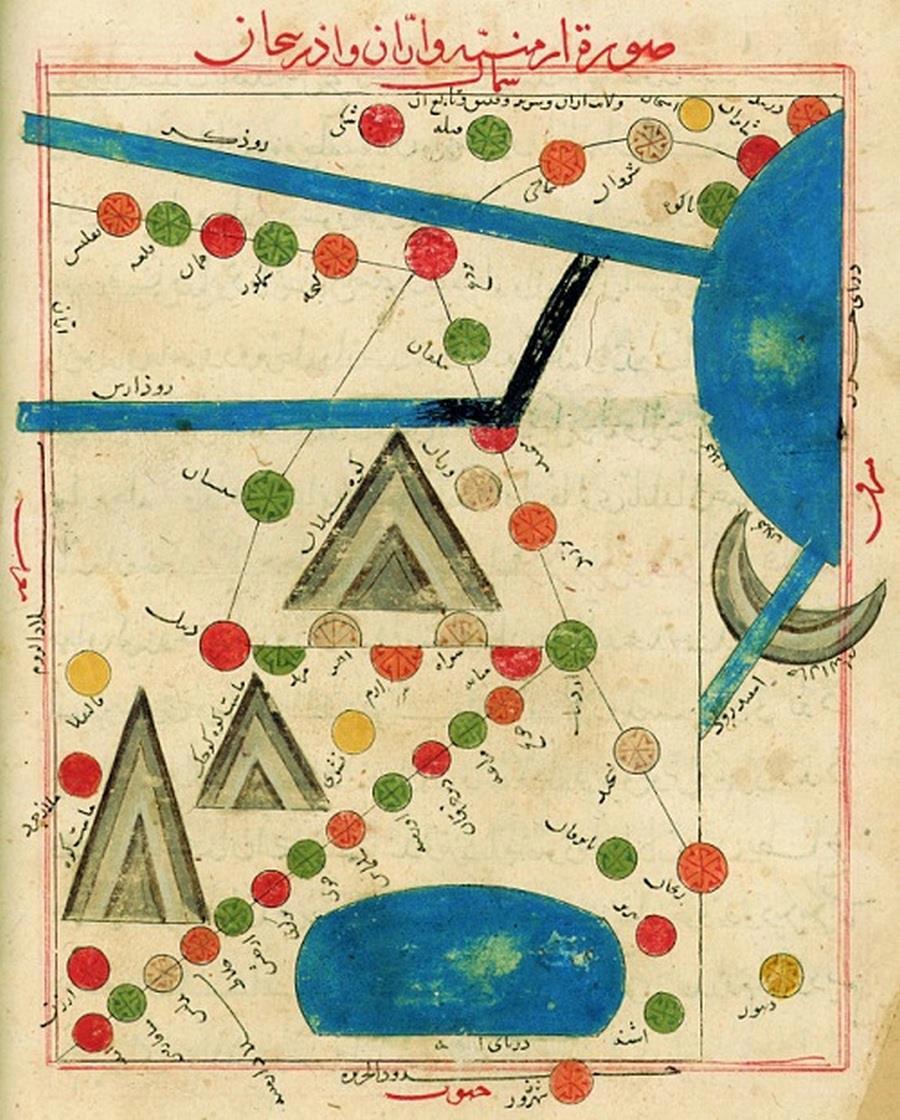

Не пугайтесь и не напрягайтесь. Это просто карта Армении:

Теперь точно - всё.