Почему я редко называю реальные топонимы и не пишу о том, чего не видела?

Автор: Елена СтаниславоваЗа исключением Сказок Дальнего Севера, я редко называю локации, в которых происходит действие. Впрочем, в моих Сказках Дальнего Севера названия мест действия чаще всего вымышленные, хотя и построены по реальным моделям из Книги о взятии земли (Landnámabók).

В большинстве же других произведений я стараюсь максимально точно описать локации и даже могу присовокупить иллюстрации с реальным изображением места действия, но не называю топонимов.

Например, на иллюстрации ниже — берег реки Волхов, но гидроним в тексте повести Вервь времён свивают судьбы отстутствует.

Для тех, кто в курсе, очевидно, что это Таллин (повесть Каникулы Марты):

А это Рейкьявик из той же повести:

Здесь однозначно исландские фотки:

Руководствуюсь я следующей логикой.

Если читатель не знает этого места, никогда там не был, и не узнаёт его по описанию/иллюстрации (не видел фото/видео и пр.), то приводить реальный топоним не вижу смысла.

Если место читателю знакомо, то он узнАет его по описанию/картинке. Появляется элемент загадки, которую, полагаю, интересно разгадать.

Иногда у описываемой локации нет одного конкретного прототипа. В нём могут угадываться черты нескольких отдельных мест. Например, таких дачных посёлков, какой описан в повести Вервь времён свивают судьбы, в Ленобласти и близлежащих землях много. В локации этого произведения (крепость и исторический парк) могут угадываться черты той же Старой Ладоги или Сортавалы. В повести Жди меня через 1000 лет в изображённой там локации упоминаются черты двух поселений, одно из которых расположено недалеко от СПб почти на берегу Финского залива, а другое — примерно в 100 км юго-западнее, местом действия другой части прооизведения является Рейкьявик и Исландия в целом..

А иногда это поселение, которое может быть очень похожим на реально существовавшее, у которого сегодня нет подлинного названия (допустим, городище или что-то иное, раскопанное археологами).

В повестях Сказка для людей среднего возраста и Тайна мыса смерти описаны окрестности районного центра Лахденпохья (Приладожье, Карелия).

В своих произведениях я стараюсь использовать только те локации, которые я посетила хотя бы один раз (а лучше — несколько), которые мне известны и которые я чувствую.

Возможно, кому-то такой подход не очень нравится, но я его придерживаюсь. По-другому у не получается.

Возможно, в недавно анонсированном произведении мне придётся отступить от этого принципа (там я не смогу изменить место действия, которое ни разу не видела своими глазами, не нарушив исторической реальности).

Другой вариант — описать места, которые я видела и хорошо чувствую, но изменить сюжет, попытаться подогнать его под знакомую локацию. Вот тут в Вирумаа есть несколько подходящих.

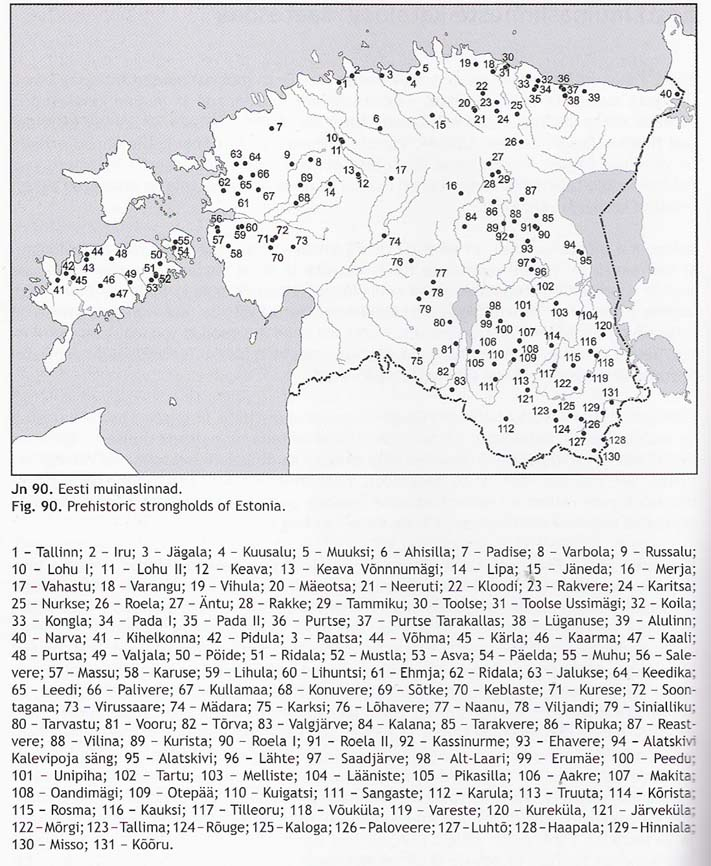

И очень удивляет остров Хийумаа, второй по величине остров Эстонии общей площадью 989 км², на котором почему-то нет ни одного городища. Можно порассуждать почему. Известно, что в 14-ом веке в северной части Хийумаа появилось шведское поселение, а в 1228 году в документе, которым епископство Сааре было передано в аренду епископу Готфриду, Хийумаа упоминается как часть этого феодального владения в качестве пустого острова: "некий необитаемый остров под названием Дагейда" (лат. Quadam insula Deserta, quae dicitur Dageida). Был ли этот остров всегда совсем уж необитаемым?

ЗЫ

Буду рада, если вы тоже напишете, как поступаете с описаниями/наименованиями локаций в своих произведениях.