Великий реформатор оперы

Автор: Игорь Резников5 октября 1762 года в венском придворном «Бургтеатре» в присутствии императрицы Марии Терезии и правящего семейства произошло одно из важнейших событий мировой музыкальной истории – под управлением автора прошла премьера оперы К.В.Глюка «Орфей и Эвридика». Опера положила начало оперной реформе Глюка, направленной на достижение органичного слияния музыки и драмы и подчинение музыкального развития драматическому.

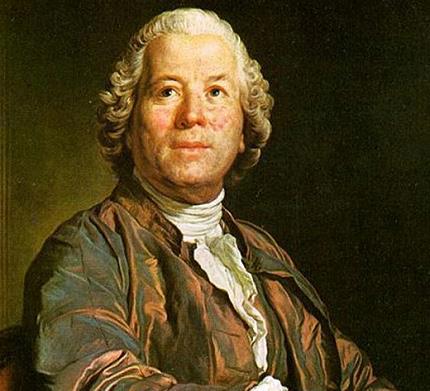

Кристоф Виллибальд фон Глюк – музыкальный гений, чьё творчество в истории мировой музыкальной культуры трудно переоценить. Его реформаторскую деятельность можно назвать революцией, перевернувшей прежние устои, существовавшие в оперном искусстве. Создав новый оперный стиль, он определил дальнейшее развитие европейского оперного искусства и оказал весомое влияние на творчество таких крупнейших композиторов, как Бетховен, Берлиоз, Вагнер.

Музыка, написанная великим маэстро два с половиной века назад, и сегодня пленяет слушателей необычайной возвышенностью и экспрессивностью, а его оперы входят в репертуар крупнейших музыкальных театров по всему миру.

Кристоф Виллибальд Глюк родился 2 июля 1714 года в баварском селении Вейденванг в семье лесничего. Образование получил в иезуитской коллегии в Комотау, там же начал учиться игре на клавире и органе. Поступив в Пражский университет, участвовал в бродячих оркестрах. С ними Глюк исполнял на виолончели свои первые композиции. В 22-летнем возрасте Глюк получает постоянную работу в Вене. Спустя десять лет переселяется в Милан, где изучает музыкальную теорию и композицию у знаменитого Саммартини – дирижера, органиста, весьма плодовитого композитора.

Как композитор Глюк начал свою карьеру довольно поздно: маэстро было двадцать семь лет, когда он написал свою первую оперу «Артаксеркс». За ней последовали еще шесть. Продуктивность молодого мастера была очень велика, но большинство ранних опусов не сохранилось, некоторые другие были были использованы по частям в более поздних сочинениях.

Фамилия «Glück» по-немецки значит «счастье». И верно, Кристоф был весьма везучим человеком, причём не только в творчестве, но и в личной жизни. В 1748 году композитор, которому в то время исполнилось 34 года, работая в Вене над оперой «Узнанная Семирамида», познакомился с дочерью богатого коммерсанта, шестнадцатилетней Марианной Пергин. Между молодыми людьми зародилось искреннее чувство, которое закрепилось венчанием, состоявшимся в сентябре 1750 года. Брак Глюка и Марианны, несмотря на то, что у них не было детей, был очень счастливым. Молодая жена, окружая супруга любовью и заботой, сопровождала его во всех гастрольных поездках, а унаследованное после смерти её отца внушительное состояние позволило Глюку заниматься творчеством не задумываясь о материальном благосостоянии.

Глюк выступает в Гамбурге, Дрездене, Копенгагене. В Лондоне он знакомится с великим Генделем, о творчестве которого отзывается с большим восхищением. Но Георгу Фридриху сочинения Глюка совершенно не понравились, и он при всех заявил, что его повар лучше, нежели Глюк разбирается в контрапункте. А ведь Глюк был очень одарённым человеком, он пробовал себя даже в изобретении музыкальных инструментов. Во время гастролей по туманному Альбиону композитор на одном из концертов исполнял музыкальные произведения на стеклянной гармонике своей собственной конструкции. Инструмент был весьма своеобразен, а его оригинальность заключалась в том, что он представлял собой 26 рюмок, каждая из которых при помощи определённого количества воды была настроена на определённый тон.

В 1754 году музыкант получает место придворного композитора в Вене с ежегодным очень значительным вознаграждением в 2 тысячи гульденов. Глюк создает комические оперы и балеты-пантомимы по образцу французских. В них созревали реалистические тенденции, подготовившие оперную реформу. В 1762 году ставится первая новаторская опера Глюка «Орфей», а спустя пять лет, в предисловии к опере «Альцеста» композитор теоретически обосновывает свою реформу. Однако аристократическая Вена холодно отнеслась к новаторским произведениям Глюка. В 1773 году Глюк принял приглашение от своей бывшей ученицы, в годы ученичества юной эрцгерцогини Марии-Антуанетты, а в это время - королевы Франции, и с удовольствием переехал в Париж. Вообще, у маэстро было много учеников, но как считал сам композитор, самым лучшим из них был знаменитый Антонио Сальери.

Именно во французской столице композитор последовательно осуществил свою реформу, создав и поставив гениальные оперы «Армида», «Ифигения в Авлиде», Ифигения в Тавриде».

Глюк умер 15 ноября 1787 года в Вене, достигнув вершины своей славы. Всё творчество Глюка сыграло очень важную роль в развитии мирового оперного искусства. В музыкальной драматургии он создал совершенно новый стиль и внедрил в него все свои эстетические идеалы и формы музыкального выражения. Сколько всего опер написал композитор, сегодня точно никто сказать не может, называется до ста, но сведения очень разнятся. Его немецкие биографы предлагают нам список из 50 произведений.

Помимо опер в творческом багаже композитора мы встречаем 9 балетов, инструментальные произведения, такие как концерт для флейты, трио-сонаты для дуэта скрипок и баса, несколько небольших симфоний, которые больше похожи на увертюры. Из вокальных сочинений наиболее популярными являются произведение для хора и оркестра «Dе profundis clamavi», а также оды и песни на слова современника композитора, популярного поэта Ф.Г. Клопштока.

Итак, «Орфей», первая реформаторская опера Глюка. Реформа Глюка была подготовлена многолетним опытом творчества, работы в крупнейших европейских театрах. Богатое, гибкое мастерство, совершенствовавшееся десятилетиями, он смог поставить на службу своей идее создания возвышенной трагедии. Античный сюжет о преданной любви Орфея и Эвридики — один из самых распространенных в музыке. Орфей был величайшим музыкантом в греческой мифологии. Он был столь великим, что возникла целая религия — орфизм, и Орфею поклонялись как богу уже примерно двадцать пять веков назад. Поэтому его история всегда казалась очень естественной для оперы. Сюжет был до Глюка использован в произведениях Пери, Каччини, Монтеверди, Ланди и ряда других авторов. Непреходящее художественное значение сохранила мелодрама русского композитор Евстигнея Фомина «Орфей» (1792). В XX веке были созданы камерная опера А. Казеллы «Сказание об Орфее», опера Э. Кшенека «Орфей», «опера-минутка» Д. Мийо «Несчастья Орфея», балет И. Стравинского «Орфей».

Глюк трактовал и воплотил этот сюжет по-новому. Горячего единомышленника композитор нашел в лице поэта Раньеро Кальцабиджи. Из многочисленных вариантов легенды об Орфее либреттист выбрал тот, что изложен в «Георгиках» Вергилия. В нем античные герои предстают в величавой и трогательной простоте, наделенные чувствами, доступными обычному смертному. В этом выборе сказался протест против ложного пафоса, риторики и вычурности аристократического искусства. Некоторым образом Глюк находился здесь еше во власти традиций. Так, увертюра к опере еще не основана на ее темах, а сохраняет традиционный характер веселого, шумного вступления, предваряющего действие. Заглавную партию композитор доверил певцу-кастрату, хотя сам иронизировал над их ролью в оперных спектаклях. И все же новаторская сущность в этой опере налицо. Недаром консервативная венская публика с прохладцей отнеслась к великому творению Глюка.

Историческое значение имела постановка оперы в Париже, в Королевской академии музыки (на французском языке), 2 августа 1774 года. Для этой постановки Глюк сделал новую редакцию, в которой партия Орфея передана тенору (в Париже выступления кастратов запрещались). Композитор внес ряд существенных изменений в партитуру: он и здесь был вынужден считаться с властью традиции. Он дает противоречащий мифу счастливый финал - божество любви Амур возвращает Эвридику к жизни. Финальный балет в стиле рококо, которым в парижской редакции заменен хор, находится в противоречии с драматургией.

Парижская постановка вызвала яростные споры, разделив зрителей на два враждующих лагеря. Сторонники французской школы видели в «Орфее» продолжение и развитие традиций Люлли и Рамо, поклонники итальянской оперы-сериа усмотрели нарушение правил и традиций, выдвинув в противовес Глюку Пиччинни. Яростный спор глюкистов и пиччиннистов получил отражение в обширной литературе того времени. Первоначально лагерь пиччиннистов был сильным: в нем оказались выдающиеся представители просветительства — Мармонтель, Лагарп, д’Аламбер. Вольтер тоже отнесся к Глюку без симпатии. Однако торжество пиччиннистов было временным. А. Гозенпуд справедливо отмечает:

Дело заключалось не только в несоизмеримости талантов обоих противников.. Пиччинни, пленивший «слух диких парижан» (Пушкин), был композитором яркого и сильного дарования, но тесно связанным с прошлым. Глюк, напротив, прокладывал путь в будущее, стремился к правде выражения страстей и чувств, нарушал обветшалые традиции оперы-сериа и музыкальной трагедии. Величие и благородство, строгость музыки, с необычайной, хоть и сдержанной силой передающей настроения горя, отчаяния, страдания, радости, блаженства, явились высшим завоеванием музыкального искусства, определившим новые задачи исполнителей.

Второй акт оперы - наиболее новаторский по замыслу и воплощению. Устрашающе грозно звучат хоры духов, исполняемые в унисон с тромбонами — инструментами, впервые введенными в оперный оркестр в парижской редакции «Орфея». Наряду с острыми гармониями, «фатальным» ритмом, впечатление жути призваны производить глиссандо оркестра, изображающие лай Цербера. Стремительные пассажи, острые акценты сопровождают демонические пляски фурий. Вторая половина акта выдержана в светлых пасторальных тонах. Выразительна знаменитая меланхоличная мелодия флейты — одно из замечательных откровений музыкального гения Глюка.

В третьем акте скорбь Орфея, светлая печаль одиночества запечатлены в известной арии «Потерял я Эвридику». Завершают оперу балетная сюита и ликующий хор, где солистами, чередуясь, выступают Орфей, Амур, Эвридика.

Впоследствии Гектор Берлиоз осуществил новую, третью редакцию оперы. Он, в частности, возвратил партию Орфея в альтовую тесситуру (в современной практике ее поют чаще всего певицы-контральто, а иногда мужчины-контртенора). Кстати, следует отметить, что «Орфей» Глюка - это самая ранняя опера из традиционно исполняемых в современных театрах. Уже более двух с половиной веков она не сходит с оперных сцен мира.

Наиболее последовательно свою оперную реформу Глюк осуществил в операх, следовавших за «Орфеем». В предисловии к опере «Альцеста», созданной пятью годами позднее «Орфея» , композитор сформулировал основные положения своей реформы.

Чтобы ярче раскрывать чувства и переживания героев, музыка и поэзия должны быть неразрывно связаны между собой,

Ария – это не концертный номер, в котором певец стремился показать свою вокальную технику, а воплощение чувств, высказываемое и выражаемое тем или иным героем драмы. Техника пения естественная, без виртуозных излишеств.

Оперные речитативы, чтобы действие не казалось прерванным, не должны быть сухими. Различие между ними и ариями необходимо делать более смягчёнными

Увертюра является прологом - предисловием к действию, которое будет разворачиваться на сцене. В ней музыкальным языком следует сделать вступительный обзор содержания произведения.

Роль оркестра должна быть значительно увеличена. Он активно участвует в характеристике героев, а так же в развитии всего происходящего действия.

Активным участником событий, свершающихся на сцене, становится хор. Это как голос народа, который очень чутко реагирует на случившееся.