Кароль Шимановский

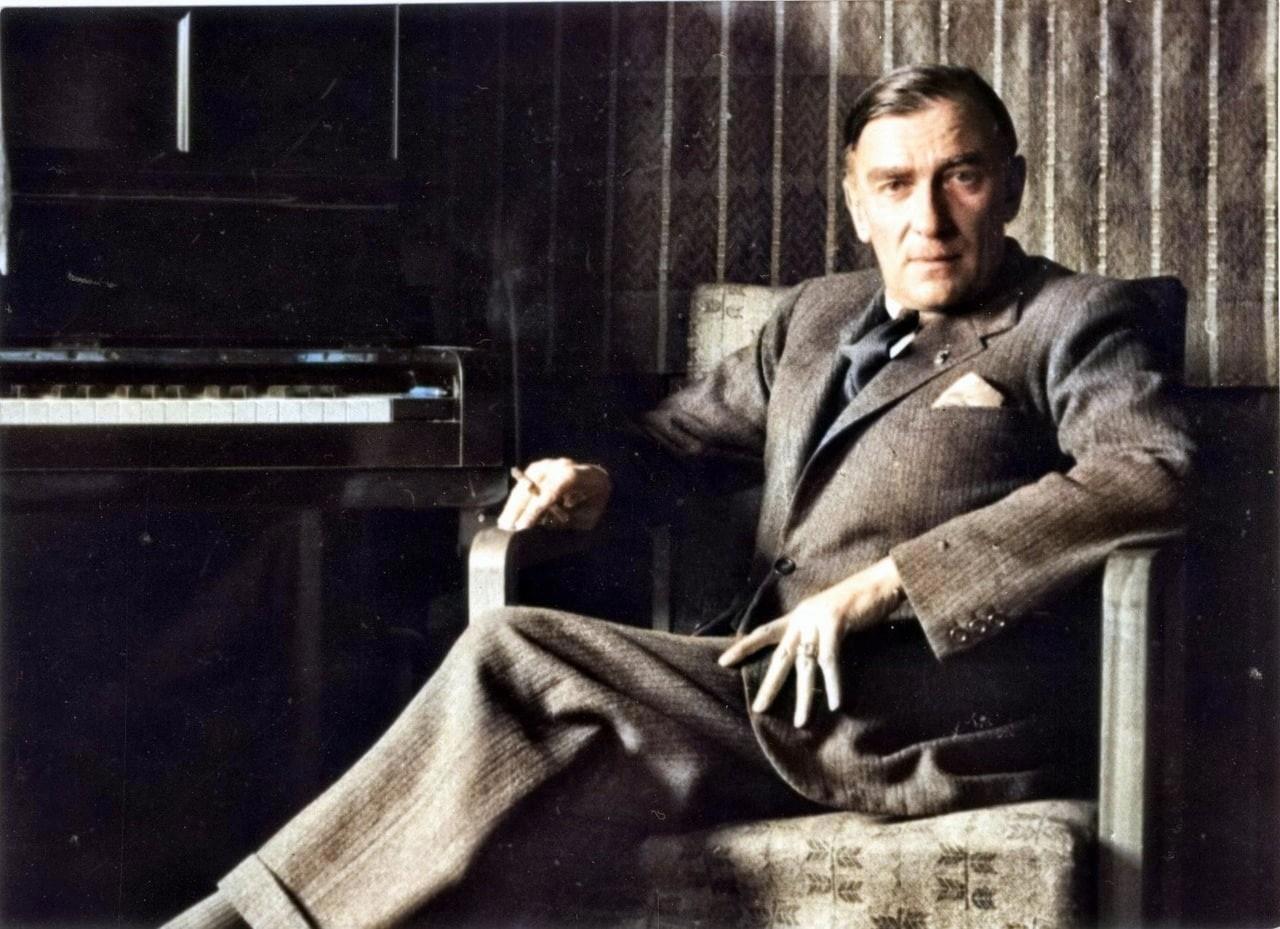

Автор: Игорь Резников Имя Кароля Шимановского – пианиста, музыкального критика, педагога, писателя, чья 141-я годовщина со дня рождения отмечалась вчера, - символ прорыва в польской музыкальной культуре. Если не считать Станислава Монюшко, то послешопеновское пятидесятилетие мало чем обогатило польское музыкальное искусство. Однако и такой крупный композитор, как Монюшко, целиком сконцентрировал свое творчество на опере. Камерная же и симфоническая музыка Польши не поднималась выше уровня посредственности. Дилетантизм, а отсюда и дурновкусие царили во многих жанрах творчества и исполнительства. Новые музыкальные веяния, идущие из России, от Могучей кучки, из Франции (Дебюсси, Равель) едва достигали порога музыкальных учреждений и начисто игнорировались дворянскими салонами - цитаделями музыкальной рутины. Творчество Шимановского, ставшее вровень с наиболее интересными явлениями музыкальной жизни прошлого века, вновь вывело Польшу на мировой культурный уровень.

Имя Кароля Шимановского – пианиста, музыкального критика, педагога, писателя, чья 141-я годовщина со дня рождения отмечалась вчера, - символ прорыва в польской музыкальной культуре. Если не считать Станислава Монюшко, то послешопеновское пятидесятилетие мало чем обогатило польское музыкальное искусство. Однако и такой крупный композитор, как Монюшко, целиком сконцентрировал свое творчество на опере. Камерная же и симфоническая музыка Польши не поднималась выше уровня посредственности. Дилетантизм, а отсюда и дурновкусие царили во многих жанрах творчества и исполнительства. Новые музыкальные веяния, идущие из России, от Могучей кучки, из Франции (Дебюсси, Равель) едва достигали порога музыкальных учреждений и начисто игнорировались дворянскими салонами - цитаделями музыкальной рутины. Творчество Шимановского, ставшее вровень с наиболее интересными явлениями музыкальной жизни прошлого века, вновь вывело Польшу на мировой культурный уровень.

Интерес к его музыке возник буквально с первых шагов, когда в начале столетия в Варшаве появился двадцатилетний юноша, выходец из глухой украинской провинции (он родился 3 октября 1882 года в имении Тимошовка – теперь это Черкасская область). Он поразил варшавских музыкальных арбитров тонкостью вкуса и культуры, талантливостью привезенных на их суд произведений. Музыка Шимановского не вызвала ни споров, ни даже двух мнений. Ясно было, что она очень талантлива, и что у ее колыбели находился Шопен, но не только он. Что-то настороженное, тревожное звучало в девяти небольших прелюдиях; какие-то новые гармонии, истаивающие недосказанные фразы, хрупкость формы, которую именно так, чуть касаясь клавиатуры, и можно было донести до слушателей. Это шло от Скрябина, чье раннее творчество тоже навеяно Шопеном.

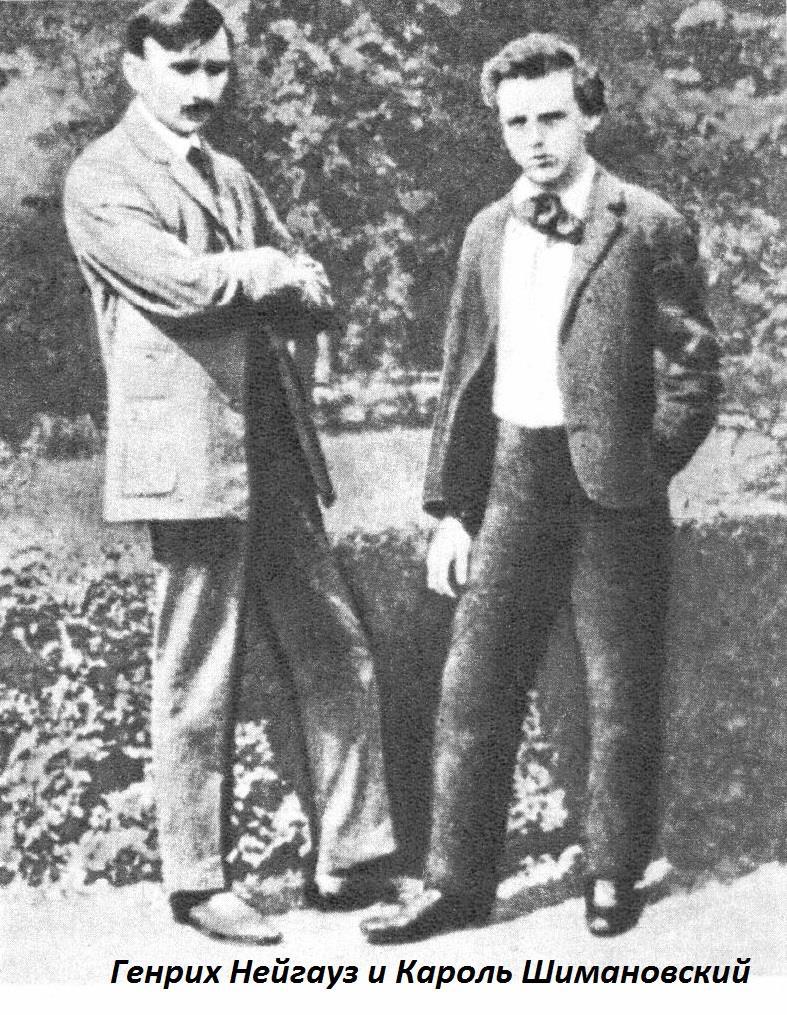

"Провинциальность" Шимановского была только кажущейся. Ведь родной дом Кароля был наполнен музыкой. Отлично играл на рояле его отец, а дядей Кароля, под руководством которого он получил первые музыкальные уроки, был знаменитый пианист и педагог Густав Нейгауз – отец великого Генриха, кузена Кароля.  Другим двоюродным братом Кароля был писатель Я.Ивашкевич, который участвовал в домашних постановках сочиненных юным Шимановским опер. В доме часто бывали известные музыканты братья Феликс, Зигмунд и Станислав Блуменфельды, да и брат и сестра Шимановского были одаренными пианистом и певицей (сестра еще писала отличные стихи).

Другим двоюродным братом Кароля был писатель Я.Ивашкевич, который участвовал в домашних постановках сочиненных юным Шимановским опер. В доме часто бывали известные музыканты братья Феликс, Зигмунд и Станислав Блуменфельды, да и брат и сестра Шимановского были одаренными пианистом и певицей (сестра еще писала отличные стихи).

В 1901 году Шимановский поступает на композиторский факультет Варшавской консерватории, где обретает чуткого наставника в лице Зигмунда Носковского. Хотя вкусы и симпатии педагога не выходили за пределы традиций романтической музыки, некоторые гармонические "излишества", на которые отваживался его ученик, он принимал с высоким педагогическим тактом.

Во время учебы и первые послеконсерваторские годы Шимановский пишет главным образом фортепианные произведения: сонату, прелюдии, этюды. Выбор жанров и музыкальный язык выдают приверженность стилю Шопена и Скрябина. Вскоре начинают ощущаться влияния Брамса, Регера и в особенности яркого, красочного оркестрового стиля Рихарда Штрауса (опера «Хагит» — 1913, две первые симфонии, сочинения для голоса). Подобно многим своим современникам, таким как Равель и Прокофьев, Шимановский увлекался неоклассическим возрождением старинных жанров (сарабанда, менуэт и т. п.).

Шимановский был наделен той особой чертой характера, которая постоянно, в любом обществе делала его "магнитной личностью". В первые же варшавские годы он становится центром, к которому тяготеет талантливая музыкальная молодежь. Ближайшими друзьями Шимановского становятся скрипач Павел Коханский и пианист Артур Рубинштейн, оба только начинавшие свою мировую карьеру. В 1905 году в Берлине Шимановский знакомится с Гжегожем Фительбергом, талантливым польским дирижером, страстным пропагандистом новой музыки, неистовым поклонником Рихарда Штрауса. Вскоре образуется группа молодых прогрессивных музыкантов, объединившаяся под названием «Молодая Польша в музыке». Кроме ряда композиторов, в нее вошли Артур Рубинштейн и еще несколько высокоодаренных артистов, составлявших исполнительский актив "Молодой Польши". Именно с царящей рутиной "Молодая Польша" декларирует борьбу. За новую польскую музыку, не теряющую своих национальных традиций, но не отстающую от достижений музыки европейской! Таков был лозунг и реальная платформа этой польской "могучей кучки". И второе - борьба за настоящий профессионализм. Вместе, имея в центре такую сильную фигуру, как Шимановский,- они составляли внушительный авангард, борющийся за музыкальный прогресс Польши.(Мне особенно приятно представить этот этюд в исполнении молодой пианистки Алисы Духовлиновой, чья мама - наша коллега по АТ)

Во многих работах о Шимановском его творческий путь делят на три этапа-периода: "романтический", "импрессионистский" и "народный". Первый период заканчивается монументальным сочинением - Второй симфонией, написанной в 1910 году. Созданная до нее Первая (1907 год) исполнялась только один раз, в начале весны 1909 года – автор остался крайне недоволен своим детищем. Другое дело - Вторая симфония. Впервые сыгранная под управлением Фительберга в 1911 году, она завоевала прочное место в репертуаре. Ее первая часть - открытая декларация неоромантизма, с обнаженным выражением чувств, со сложным эмоциональным подтекстом. Вторая часть – в вариационной форме, многогранно преломляющей напевную тему. В финале - комплекс сложных размышлений, распутывание драматургических узлов, связанных с предыдущими частями. Впервые Шимановский выступает во всеоружии солидной полифонической техники, построив головокружительную пятерную фугу, которая приводит всю конструкцию симфонии к идеально логичному завершению.

После Второй симфонии имя Шимановского делается все более известным в европейских странах. Симфония звучит во многих европейских музыкальных центрах. Композитор выступает в качестве пианиста, исполняя собственные произведения, слушает свою оркестровую музыку в разных городах Европы, несколько лет живет в Вене, общаясь с крупнейшими музыкантами австрийской столицы. К музыканту пришли зрелость и слава. А пристальный интерес ко всему новому, что происходит в мире музыки, не покинул Шимановского.

В 1906-14 годах Шимановский предпринимает поездки в страны Африки: Алжир и Тунис. Образы Востока, его философия и поэзия нашли отражение в музыкальном творчестве, в Третьей симфонии «Песнь о ночи» (1916), написанной по мотивам произведений средневекового персидского поэта Джалаледдина Руми. Жанр симфонии-кантаты, гигантский состав оркестра с учетверенным количеством духовых инструментов, даже характер названия симфонии со словом "песнь"- всё ассоциируется с малеровским симфонизмом. В музыкальной драматургии симфонии преобладают резкие контрасты между изысканнейшей камерной звучностью, напоминающей омузыкаленные персидские миниатюры, и массивными пластами оркестровых tutti с грандиозными ударами меди. Инструментальное звучание симфонии обрамлено - в начале и в конце - вокальной орнаментикой, создающей "музыкальный аналог" текста восточного поэта. Создаются, кроме этого, вокальные сочинения - «Любовные песни Хафиэа», «Песни безумного муэдзина», песни на слова Р. Тагора. Увлечение Шимановского Востоком было во многом близко аналогичным устремлениям Дебюсси и Равеля. Он восхищен их партитурами. Его потрясает "Свадебка" Стравинского, который сам играет ему отрывки из нее. Если говорить о роли Стравинского в биографии Шимановского, то речь должна идти не о влиянии (ведущем часто к подражанию), а о сильнейшем толчке, направленном в сторону изучения и претворения народной музыки.

Возникает великолепный 50-й опус, включающий 20 мазурок для фортепиано. Композитор выходит на новую дорогу. Еще не уверенный в правильности пути, он ищет, оглядывается. Конечно, не могло обойтись без Шопена, так многогранно раскрывшего поэзию мазурки. Но здесь же слышатся и терпкие гармонии Бартока, которые впервые проглянули в некоторых из "12 этюдов", написанных Шимановским еще в 1916 году.

К годам первой мировой войны относится формирование нового стиля Шимановского, более современного гармонического языка, который уже не укладывался в рамки гармонии прошлого века. Музыку Шимановского этих лет отличает особая красочность, колористичность звуковой палитры. Это сказалось в экзотической опере «Король Рогер» (1918-24) — одной из вершин творчества; в балетном дивертисменте «Мандрагора», а произведениях, навеянных образами античности (кантата «Деметра», цикл поэм для фортепиано «Метопы»). Годы первой мировой войны композитор проводит на Украине. Ректор Киевской консерватории Р. М. Глиэр предложил Шимановскому вступить в число ее преподавателей. Боясь спугнуть творческое состояние переключением в иную сферу, композитор отказался. Революцию Шимановский принял как крах ненавистного царизма. Больше того, находясь в Елизаветграде, он активно участвовал в новых формах культурной жизни, «должен был, - пишет Ярослав Ивашкевич,- "неоднократно переживать тревогу, опасаясь за свою жизнь, когда в городок вступали белые, потому что он сразу после революции стал на сторону красных". Одно время Шимановский занимал должность "комиссара по делам искусств" и заместителя редактора местной газеты, неоднократно писал для нее передовые, читал лекции для солдат и рабочих. Свои эстетические взгляды Шимановский изложил в философской повести «Эфеб» и многочисленных статьях о музыке.

Зимой 1918 года Шимановский вернулся в Варшаву, где началась новая фаза его творческой жизни. Начало оказалось малообещающим. Он писал одному из друзей: "Между мною и польской публикой (во всяком случае варшавской) нет никакого реального контакта, для них я чужой, непонятный".

В 20-е годы происходит новый поворот в эволюции стиля Шимановского. Композитор обращается теперь к древнейшим пластам национального фольклора; изощренная, сложнейшая хроматическая ткань уступила место старинным диатоническим ладам (вокальный цикл «Slopiewnie» на стихи Ю. Тувима). Проводя много времени в горах, в Закопане, где он лечился, композитор изучал местную гуральскую песенность. Результатом собирания народной музыки явились обработки курпевских и подгаляньских песен, музыка балета из жизни горцев «Разбойники» («Харнаси», 1923-32). Продолжая линию, идущую от "Двадцати мазурок", композитор проникает в те глубины, где находятся уже "праинтонации" славянской музыки. Не стилизация, а воссоздание звучаний скрипок, на которых народные виртуозы играют, повернув их декой к публике и держа не у подбородка, а почти на груди; воссоздание пения, резкого, горлового, но пленительного в своей первозданной свежести. Это подтверждает и сборник польских народных песен, обработанных для фортепиано, и "Четыре танца" (Полонез, Краковяк, Оберек и Мазурка).

В 1927 году Шимановский становится ректором Варшавской консерватории, отдавая немало сил установлению в ее учебном процессе тех творческих принципов новаторства, внимания к современной музыке, которые казались ему не менее важными, чем традиции строгого академизма. Последние произведения композитора создавались в 30-х годах, и самое значительное из них - Четвертая симфония, названная автором Концертной. Написанное для солирующего фортепиано и оркестра сочинение это соединяет оба жанра - симфонию и концерт. Посвящено оно Артуру Рубинштейну. Эта симфония, а также написанная за несколько лет до нее широко известная оратория "Stabat Mater" (Крестьянский Реквием), а рядом с ними Второй скрипичный концерт, завершают путь композитора, путь неустанных исканий. В это время его сочинения широко исполняются по всему миру.

Шимановский охватил в своем творчестве все жанры: он написал 2 оперы, 2 балета, оперетту, 6 кантат, 4 симфонии, музыку для фортепиано (3 сонаты, множество миниатюр), скрипки (2 концерта, соната, цикл поэм «Мифы»), 2 квартета, вокальные сочинения. Его творчество — крупнейшее явление музыкальной культуры Польши первой половины ХХ века. В 1935 году произошла единственная и очень знаменательная встреча двух величайших польских композиторов ХХ века – Кароля Шимановского и его «преемника» Витольда Лютославского.

В декабре 1936 года уже смертельно больной композитор вынужден был покинуть Варшаву и направиться на курорт Грасс в Швейцарии. Он еще осуществлял наброски к задуманному балету "Возвращение Одиссея", но ясно было, что силы тают и конец близок. Это случилось в Лозанне 29 марта 1937 года, на 55-м году жизни. Останки Шимановского были перевезены в Польшу и захоронены в крипте заслуженных людей храма святого Станислава в Кракове.

Вся Польша провожала его в последний путь. И когда закончилась траурная церемония, отзвучали речи, отзвучал траурный марш из "Гибели богов" Вагнера и место возле свежей могилы опустело,- четыре народных музыканта, горцы с Татр - Ян Оброхта, Станислав Оброхта, Анджей Слодычка и Вацек Мруз настроили свои скрипки, повернули их деками к месту последнего упокоения композитора и печально, по-простому, "по гуральски" заиграли свои мелодии…