Учитель немецких музыкантов

Автор: Игорь Резников428 лет тому назад, 8 октября 1585 года, в немецком курортном городке Кёстриц (в Тюрингии, как и великий И.С.Бах) родился Генрих Шютц. Ему, по выражению его современника, суждено было стать «отцом новой немецкой музыки». Композитор, органист, педагог, Шютц явился наиболее значительным из композиторов – предшественников Баха, крупнейшим представителем раннего немецкого барокко.

Долгая, 87-летняя, жизнь Генриха Шютца протекала в эпоху, редкую по насыщенности событиями европейского и мирового масштаба. Это был период перелома, который служил началом нового отсчета в истории и культуре. Сожжение Джордано Бруно, отречение Галилея, начало деятельности Ньютона и Лейбница, создание «Гамлета» и «Дон-Кихота» - эти и другие события вместил в себя период жизни Шютца. Роль Шютца в эту эпоху перемен выразилась не в каких-то экспериментах. Она была в использовании и творческом развитии богатейших пластов культуры, которые восходят еще к средневековью, и сплаве их с новейшими достижениями музыки, которые тогда шли из Италии. Так Шютц прокладывал дорогу для музыкально отсталой Германии к мировой вершине, к творчеству Баха и Генделя.

Любопытно, что окончательный выбор профессии музыканта был сделан Шютцем лишь к тридцати годам - в этом сказалась и воля родителей, мечтавших видеть его юристом. Шютц даже посещал лекции по юриспруденции в университетах Марбурга и Лейпцига. Музыкальной карьере Генриха Шютца поспособствовал случай. Генрих пел в детстве в церковном хоре в соборе города Вайсенфельса. Туда вскоре после рождения Генриха переселились его родители, владевшие в городе гостиницей. В этой гостинице остановился проезжавший через город ландграф Гессенский Мориц, который случайно услышал пение тринадцатилетнего Генриха и был им восхищен. Он пригласил мальчика в свою столицу Кассель и определил в придворную капеллу. В 1611 году появилось первое создание Генриха Шютца - сборник («книга») пятиголосных мадригалов. А в 1612 году граф направил его в Венецию, учиться у знаменитого Джованни Габриели.

Пребывание в Венеции,– одной из главных музыкальных столиц Европы той эпохи, где Шютц провел три года – открыло молодому музыканту неведомые дотоле горизонты. Венеция, как и вся Италия, бурлила новыми веяниями, определяла будущее всей европейской музыки.

По возвращении в Германию Шютц продолжил свою службу в Гессенской придворной капелле. Но в 1617 году последовало гораздо более блестящее предложение – стать капельмейстером при дворе курфюрста Иоганна Георга I в Дрездене. Один из самых блестящих дворов Европы, славившийся своими музыкальными праздненствами и увеселениями, давал композитору многообещающие возможности. К великому сожалению, лучшие опусы Шютца, созданные для дворцовых празднеств, были бесследно уничтожены в 1760 году при пожаре в дрезденской библиотеке. Так, пропала его опера «Дафна» (1627 год) на текст Мартина Опица – первая немецкая музыкальная драма. Исчезли партитуры балета на сюжет «Орфея и Эвридики» (1638 год), пятиактного балета «Парис и Елена» (1650 год), двух пасторалей «с музыкой и танцами» и множество других дивертисментов, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они существовали.

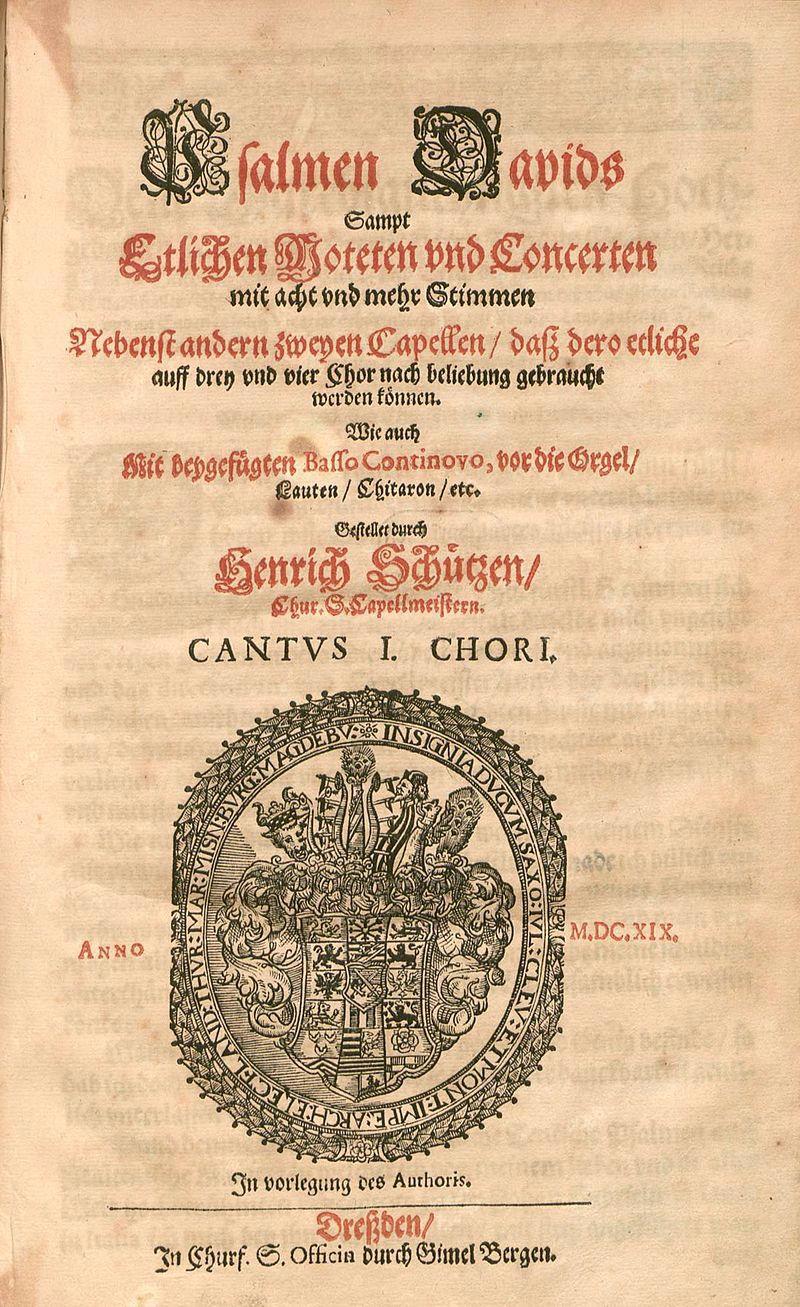

Зато нам известны многие духовные сочинения Шютца, созданные в Дрездене. Наиболее значительные из них - «Псалмы Давидовы», изданные в 1619 году, возникшая в 1623 оратория «История Воскресения Христова», увидевшие свет в 1625 «Cantiones sacrae» (Духовные песни).

В июне 1619 года Шютц женился на восемнадцатилетней Магдалене Вильдек. Жена умерла в возрасте 24 лет, но подарила композитору двух дочерей. Старшая, Анна Юстина, дожила лишь до 16 лет, а младшая, Эфросина, успела выйти замуж за лейпцигского бургомистра Кристофа Пинкера, но тоже едва пережила свое тридцатилетие.

В 1628—1629 годах Шютц вновь посетил Италию, где уже признанным мастером осваивал открытия К. Монтеверди и его современников в Венеции. Здесь он издал Первую книгу «Духовных симфоний» (Вторая увидит свет в Дрездене через семнадцать лет, затем будет создана и Третья).

В 1633—1644 годах (с перерывами) Г.Шютц служил капельмейстером в престижном Копенгагене. Параллельно занимался организацией и реорганизацией придворных капелл в немецких городах, консультируя, создавая и преобразовывая самые различные капеллы (в приглашениях недостатка не было).

Предположительно в 1645 году Шютц вернулся в Дрезден, где служил капельмейстером до 1656. В это время он создает два сборника «Маленьких духовных концертов», оратории «Семь слов Иисуса Христа на кресте» и «История Рождества Христова».

Оратория "Семь слов Иисуса на кресте"

На закате своей жизни Шютц вернулся в город своего детства – он провел последние годы в собственном доме в Вайсенфельде. Здесь в 1664 году, за полвека до Баха, из-под пера Шютца выходят первые немецкие пассионы – Страсти по Матфею, Иоанну и Луке.

Шютц сочинял вопреки многим невзгодам и потерям до глубокой старости. В возрасте 86 лет, находясь на пороге смерти и даже позаботившись о музыке, которая будет звучать на его погребении, он создал одно из лучших своих сочинений — «Немецкий магнификат».

Генрих Шютц скончался 6 ноября 1672 года в Дрездене и погребен во Фрауэнкирхе (церкви Богоматери), главном протестанском соборе города. В 1727 году старое здание Фрауэнкирхе было снесено, могила Шютца была утрачена. Ныне о ней напоминает врезанная в пол современной Фрауэнкирхе памятная табличка со следующими словами:

Отрада чужеземцев, светоч Германии, капеллы, избранных Учитель.

Немецкие музыканты действительно видели в Шютце Учителя, даже не будучи его учениками в прямом смысле слова. Хотя и собственно учеников, которые продолжали начатое им дело в разных культурных очагах страны, он оставил немало. Генрих Шютц создал целую школу превосходных музыкантов, и первым среди них стал его ученик и двоюродный брат, замечательный мастер немецкой песни Генрих Альберт. Первая гамбургская опера была написана другим учеником композитора – Иоганном Тейле. Среди его учениц была и герцогиня Елизавета София Мекленбургская, отличная музыкантша и поэтесса.

Учитель всех немцев, он и в зрелые годы продолжал учиться у других. Деятельный музыкант-практик, деловой организатор и ученый, оставивший после себя ценные теоретические труды, записанные любимым учеником К. Бернхардом, Шютц являл собой идеал, к которому стремились современные ему немецкие композиторы. Он отличался глубокими познаниями в самых различных областях, в широком кругу его собеседников были выдающиеся немецкие поэты М. Опиц, П. Флеминг, И. Рист, а также известные юристы, теологи, естествоиспытатели.

Творческое наследие композитора очень велико. Сохранилось около 500 композиций, и это, как предполагают специалисты, лишь две трети им написанного. Хотя известна только вокальная музыка Шютца, его наследие удивляет разнообразием. Он автор изысканных итальянских мадригалов и аскетических евангелических историй, страстных драматических монологов и пышных величественных многохорных псалмов. Ему принадлежат первые немецкие опера, балет (с пением) и оратория.

Главное направление его творчества, однако, связано с духовной музыкой на тексты Библии (концерты, мотеты, песнопения), что соответствовало особенностям немецкой культуры того драматического для Германии времени и потребностям самых широких слоев народа. Ведь значительная часть творческого пути Шютца протекала в период фантастически жестокой и разрушительной Тридцатилетней войны. По давней протестантской традиции он выступал в своих произведениях в первую очередь не как музыкант, а как наставник, проповедник, стремящийся пробудить и укрепить в слушателях высокие этические идеалы, противопоставить ужасам действительности стойкость и человечность.

Мотет " Благословенны мертвые"

Большинство его произведений, однако, не укладывалось в традиционные культовые жанры. Весь опыт европейского творчества в светском ренессансном духе, гуманистическая направленность его собственного интеллекта, характерная для него широта и острота переживания – все это влилось в произведения религиозного склада. Преодолев суровую прямолинейность музыки протестантской традиции, Шютц поднял ее до небывалого уровня. Он первый придал ей богатство мироощущения, глубину мыслей и чувств, которые в нашем восприятии неотделимы от драматических, инструментально-хоровых жанров Баха.

Хотя сравнивая объективно-эпический тон многих сочинений Шютца с сочинениями Баха, мы можем порой признать его чересчур аскетичным, суховатым, однако лучшие страницы его творчества и сейчас трогают чистотой и экспрессией, величием и человечностью. В этом они перекликаются с полотнами Рембрандта - художника, по мнению многих, знакомого с Шютцем и даже сделавшим его прототипом своего «Портрета музыканта».