Ядрёная мощь в воздухе

Автор: Евгений КрасВ фантастических книгах и фильмах, в отличии от суровой реальности, космические корабли легко и непринуждённо садятся и взлетают с любой планеты. В жизни всё намного сложнее. Причиной этого являются двигатели. Пока ничего, кроме сжигания различных видов горючки в запредельных количествах люди не придумали. Есть действующие двигатели других типов, но пока это либо экспериментальные модели, либо их характеристики не позволяют их использовать в качестве основных. Нужна энергия. Много и в короткое время.

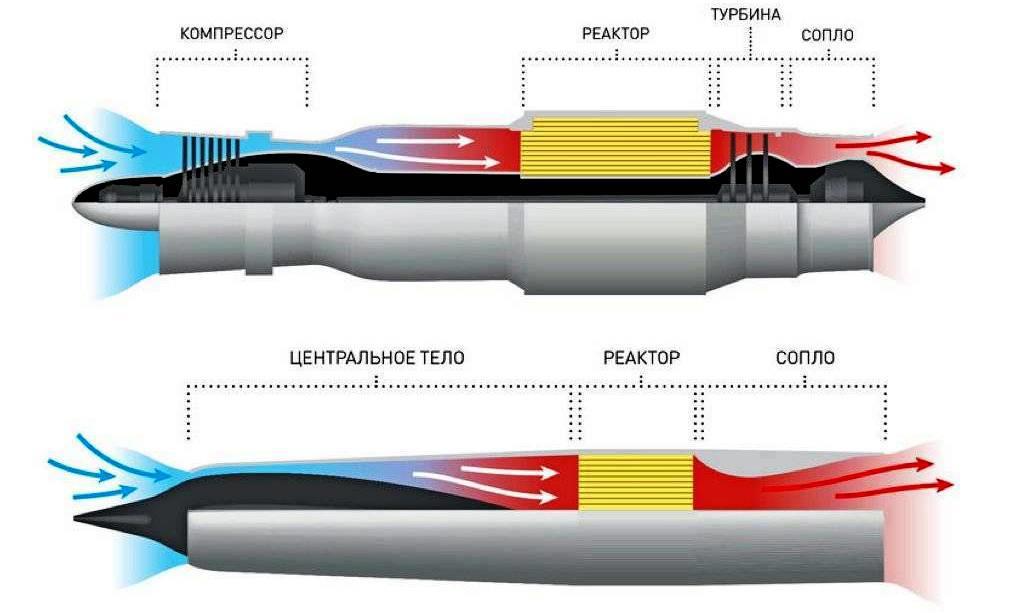

В принципе людям сейчас такой источник отлично известен – это ядерные энергетические установки. И всё было бы отлично, если бы не их «радиоактивный выхлоп» который ничему живому здоровья не добавляет. Отсюда и ограниченное применение. Пока это либо стационарные электростанции, либо крупные корабли. А ведь как было бы хорошо установить такие бесконечные источники энергии на самолёты, например. Они могли бы летать долго без заправки. Так же долго, как могут плавать сейчас корабли. А раз долго, то значит и далеко. Но недостатки пока мешают этому, и на сегодня единственным летающим аппаратом с ядерной энергетической установкой является беспилотник, известный широкой публике, как «Буревестник». Говорят, что его двигатель принципиально выглядит вот так:

Не знаю, насколько это соответствует действительности. Поэтому посмотрел и забыл. Зато вспомнил, как это всё начиналось. Когда-то были попытки, и кое-что было всё-таки сделано. Причём началось это очень рано. И началось, конечно же, в сэшэании. Именно эти ребята страдающие тяжёлым недугом, главным симптомом которого является стремление к мировому господству, едва создав ядерную бомбу, принялись разрабатывать боевую технику с двигателями, работающими на основе ядерных установок. В начале 1946 года в сэшэании напечатали кучу денег, предназначенных для финансирования программы «Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft» (Ядерная энергия для движения летательных аппаратов) или NEPA, по которой началось проектирование ядерного двигателя для авиации.

Дело, как вы понимаете, было непростое, ведь тогда едва-едва начали осваивать использование неуправляемой реакции деления ядра. Поэтому нет ничего удивительного в том, что к 1949 году научная программа NEPA плавно перетекла в научную программу «Aircraft Nuclear Propulsion» или просто ANP. Станки для печатания денег работали исправно, и затраты красиво разлеглись на всех в мире, кто использовал эту крашенную бумагу в качестве платёжного средства. Основными подрядчиками по программе стали фирмы «General Electic» и «Pratt & Whitney». Первые варианты двигателей на ядерной тяге принципиально выглядели внешне незатейливо. Это были либо простые «прямоточники», либо немного улучшенные. Вот такие схемы имели двигатели компании «General Electic»:

После окончания теоретических изысканий начались первые практические шаги. Эту программу назвали «Aircraft Reactor Experiment» или ARE. По ней собирались построить компактный реактор мощностью 2,5 МВт. В 1954 году первый в мире опытный двухконтурный реактор с теплоносителем на основе расплавленных солей и с жидким натрием во вторичном контуре компанией «Pratt & Whitney» был построен и успешно испытан в течении 1000 часов. Однако успехи в области баллистических ракет притормозили последующие работы. Ракеты были существенно проще и дешевле.

Однако работа не остановилась, и уже в следующем, 1955 году была запущена программа «Heat Transfer Reactor Experiment» (Эксперимент по передаче тепла от реактора), или HTRE по проектированию настоящего авиационного ядерного двигателя. Не забыли и про ракеты. В 1957 году началось проектирование стратегической межконтинентальной ракеты SLAM, для которой проектировали несколько опытных ядерных «прямоточников» под названием «Tory» по программе с кодовым названием «Pluto». Разработчики отлично знали, что такие двигатели будут источником заражения воздушного пространства, но это никого особо не волновало по причине «лес рубят – щепки летят».

Попутно пришлось решать много технических проблем, связанных с наличием радиации. Например, в 1955 году в сэшэании на основе бомбардировщика В-36 был построен сначала секретный YB-60 «Convair», а за ним и вот такой совсем секретный опытный бомбардировщик NB-36H «Crusader»:

Все двигателя у него безо всяких затей работали на авиакеросине, но настоящий работающий реактор весом 16 тонн на нём имелся, и кабина пилотов была с биозащитой, и весила ещё 12 тонн. Он летал, но использовался исключительно для изучения влияния радиации на работу бортового оборудования, и на атомной энергии не летал. В будущем предполагалось, что взлетать и садится самолёт будет на керосине, а летать далеко будет на ядерной энергии.

В сэшэании был и настоящий опытный ядерный двигатель известный как Tory-IIC. Точнее прототип будущего двигателя, который тоже никогда не использовался ни на каких летательных аппаратах. Вот он на фотографии:

Ещё сэшэашниками, а точнее компанией «General Electric» был создан сначала прототип ядерной энергетической установки под обозначением HTRE-1. Потом её доработали и построили на её основе установку HTRE-3. Считалось, что она вполне пригодна для установки на самолёт. Вот на фотографии обе эти опытные установки. Справа стоит HTRE-1, а слева – тот самый HTRE-3:

Ну… скажем так, что с учётом защиты для экипажа и прочим – это должен был быть немаленький такой самолёт.

Однако, несмотря на эти скромные, но всё же успехи, дело встало. В 1961 году работы по проектированию ядерной установки для самолётов были прекращены, а в 1964 году Пентагон окончательно отказался от ракет по программе SLAM, которые так и не дошли до стадии создания опытных образцов.

Понятное дело, что вся эта суета никак не могла пройти мимо руководства СССР. Какое-то время просто наблюдали за изысканиями сэшэашников, но к началу 50-х спохватились – шутки шутками, но могут быть и дети могут что-то построить и на самом деле. Решили-таки напрячь наши лучшие силы.

КБ Лавочкина должно было создать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, КБ Мясищева получило задание по проектированию сверхзвукового бомбардировщика, а КБ Туполева занялись созданием тихоходного бомбардировщика. Для проектирования двигателей привлекли КБ Кузнецова и КБ Люльки. Разумеется, это были не все, кто участвовал в работе. Курчатов, Александров, Лозино-Лозинский… всем было, чем заняться. А ещё нужны были материалы с уникальными свойствами, приборы, оборудование.

Путь, который прошли советские конструктора и учёные, был примерно таким же, что и у сэшэашников, хотя тропа при этом получилась куда шире.

Первым летающим самолётом с ядерной установкой на борту стал Ту-95ЛАЛ (летающая атомная лаборатория). Назначение самолёта было таким же, как и у сэшэашников – проверить работоспособность реактора и систем, которые должны существовать рядом с ним. Внешний вид и компоновка машины выглядели так:

Ну, или почти так… Дело в том, что на настоящем Ту-95ЛАЛ все пушки сняли (нафига они нужны летающей лаборатории?). Вот фотография этого самолёта… сами посмотрите:

Короче, Ту-95ЛАЛ полетал, выявились некоторые недостатки конструкции, которые были вполне устранимы. Он выполнил свою задачу полностью. Имея эти положительные результаты, было решено строить на основе Ту-114 опытный самолёт со смешанной установкой по проекту «119», в которой должно было стоять два «керосиновых» двигателя и два «ядерных» НК-14А, а за ним и самолёт по проекту «120» уже с полностью ядерными двигателями, но «что-то пошло не так» и работу остановили по ряду причин.

Ещё какое-то время интерес к ядерному проекту поддерживало желание иметь «противолодочник» с большим временем нахождения в воздухе. Его собирались построить на базе широкофюзеляжного Ан-22 «Антей». Для будущего Ан-22ПЛО был полностью переделан реактор. Опытный самолёт построили:

Обеспечили комфорт для семи членов экипажа, предусмотрели сохранность ядерного реактора даже в случае крушения самолёта (реактор спускался на персональном парашюте). Время полёта ограничивали 50 часами исходя из возможностей экипажа вообще выполнять боевую задачу. Он успел совершить 27 полётов по проекту «Аист», но начался период разоружения, и проект в 1972 году закрыли.

Говорят, что принципиально схема турбореактивного ядерного двигателя выглядела примерно вот так:

На ней цифрами обозначены следующие основные элементы:

1) воздухозаборник;

2) компрессор высокого давления;

3) центробежный насос;

4) ядерный реактор;

5) теплообменник;

6) турбина;

7) сопло;

8) регулирующий стержень.

Примерно ничем не закончилась работа и в КБ Лавочкина. Там хотели ядерную энергетическую установку применить на их беспилотнике (крылатой ракете) «Буря»:

Но с разработкой двигателей с достойными характеристиками как-то «не задалось» и проект закрыли, ограничившись подробными проработками самой возможности осуществить такую авантюру.

В целом работа по созданию «ядерного» самолёта прекратилась не потому, что его было невозможно создать в то время в принципе, а потому что это было очень дорого. И дело было не только в стоимости самого самолёта. Нужно было готовить соответствующих специалистов по обслуживанию специфической техники, нужно было оснащать аэродромы специальным оборудованием, которое также требовало наличия специального обслуживания. К тому же от катастроф такие машины тоже были не застрахованы на все 100 процентов. Как ни защищай реактор, но «случаи бывают разные», как говориться. Лишний риск был никому особо не нужен… без особых причин.

Однако они всё же были… эти самые «особые причины». Именно поэтому совсем, как в сэшэании, эту тему в СССР никогда не закрывали. Было ещё и третье направление, которым занималось КБ Мясищева. Его машины всегда были где-то впереди. И поэтому им всегда было тяжелее, чем всем остальным. Так было и в 1956 году, когда стартовал проект «ядерного самолёта». Никакой «базы» для проектирования даже не пытались рассматривать. Задачи ставились столь революционные, что её просто не могло быть в принципе. Разработка «с нуля». Это всегда интересно, но неимоверно трудно.

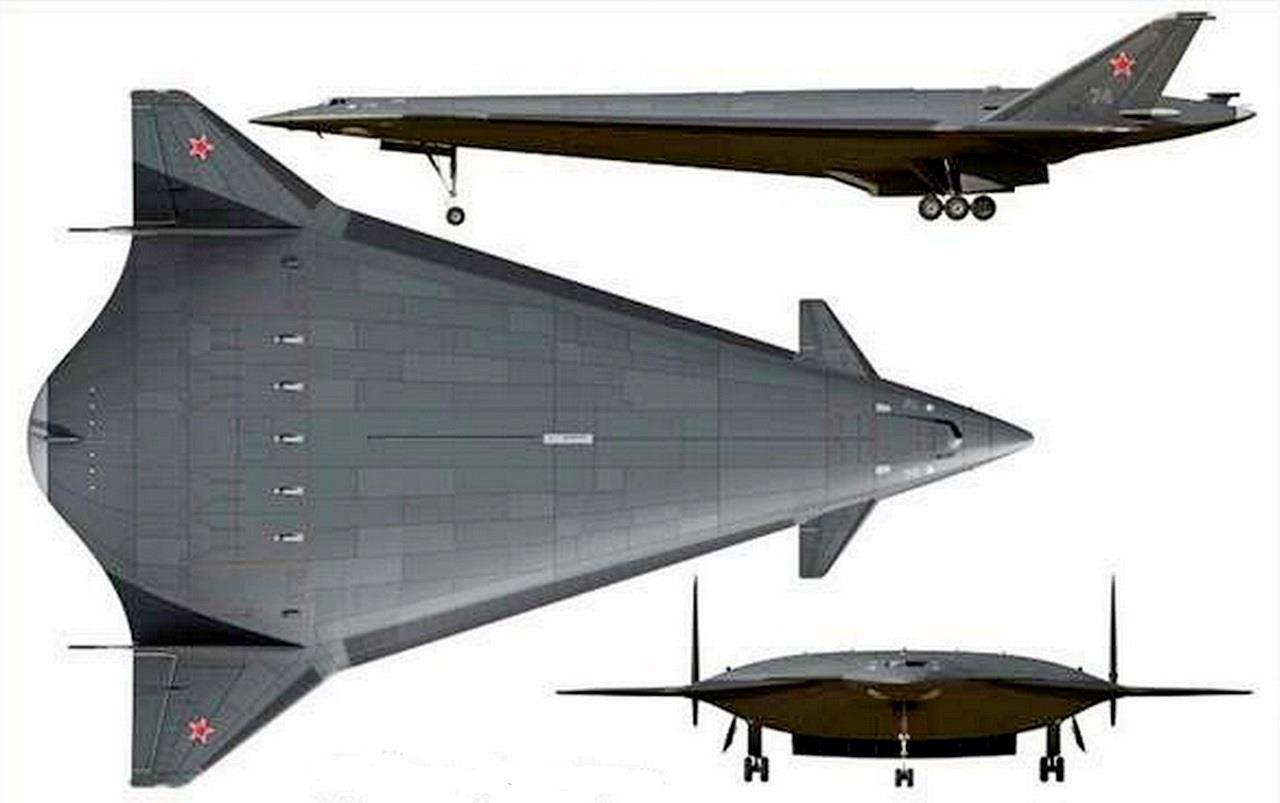

Согласно ТЗ, будущий самолёт должен был развивать крейсерскую скорость 3-3,2 тыс. км в час на высоте 18-20 км и пролетать 25 тыс. км с боевой нагрузкой в 18 тонн. Проект получил номер М-60. Первая компоновочная схема была очевидна – по типу уже летающего сверхзвукового М-50. Получилось вот так примерно:

Для сравнения можно взглянуть на М-50, чтобы оценить внешнее сходство:

Но прорабатывались и другие варианты компоновки с двумя вариантами конструкции двигателей. На картинке бросается в глаза отсутствие хотя бы чего-то напоминающего окошки. Нет, это не потому, что забыли нарисовать. Их не было. Экипаж находился в специальной защищённой капсуле, в которую даже воздух не проникал, а подавалась специальная дыхательная смесь (кислород-азот) под избыточным давлением. Наблюдение велось через перископ, телекамеры и с помощью локатора. Понятно, что производить такие сложные манёвры, как взлёт и посадка было затруднительно, поэтому проектировщики озаботились созданием автоматических систем, которые это делали без участия людей. Также автоматически производился полёт до точки применения оружия, наведение на цель и возвращение на аэродром базирования.

Создав такие немыслимые в 50-х годах электронные навороты к своему детищу, мясищевцы естественно предложили сделать самолёт полностью беспилотным, что позволило бы радикально снизить его размеры и массу, однако военные эту идею не поддержали. Вся система получилась на редкость сложной. Ядерные двигатели устанавливались на самолёт только непосредственно перед вылетом. Их хранение, установка и прочее, прочее, прочее должно было производится с минимальным участием людей. После полёта к самолёту нельзя было подходить почти два года без специального снаряжения. Короче – кошмар.

Естественно, что всё хозяйство базирования таких сверхмашин было большим и достаточно уязвимым для вражеской атаки. Поэтому попутно разрабатывался и другой вариант самолёта, который должен был садиться и стартовать с воды. Чтобы совсем всё было неприступно, самолёты должны были базироваться в специальных убежищах, построенных в скальном массиве. Короче – ещё один кошмар. Поэтому проект М-60 был закрыт в 1957 году. Как раз в том самом, когда ушла в первое плавание первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» на которой стоял двухконтурный ядерный реактор.

Работу продолжили в 1959 году. Теперь КБ было поручено спроектировать самолёт для несения бомб и ракет для атаки наземных и крупных морских целей. Будущий самолёт получил обозначение М-30. На нём предполагалась установка шести двухконтурных ядерных двигателя НК-5, которые проектировало КБ Кузнецова. Не сразу появилась общая конструкция самолёта:

Общая безопасность новых двигателей позволила уйти от экзотических решений и экипажу предложили любоваться окрестностями через стёкла… специальные. Сильно снизился и объём систем для защиты экипажа от излучения. Предварительный проект был готов в 1960 году (в те времена не любили тянуть с такими вещами). А в 1966 году самолёт уже должен был взлететь. Однако именно в 60-ом году состоялось то самое совещание в верхах, которое сильно укоротило крылья нашей боевой авиации. Тогда ракетчики, построившись клином с Королёвым во главе, сумели убедить Хрущёва и политбюро львиную долю ресурсов отдать им. Мало того, некоторым «самолётным КБ» пришлось тоже частично заняться ракетной тематикой.

Однако не всё так просто в этом лучшем из миров. Проект М-30 угробили практически на старте, но работа была продолжена. В 1974 году появился проект М-19 и это был уже совершенно другой уровень…

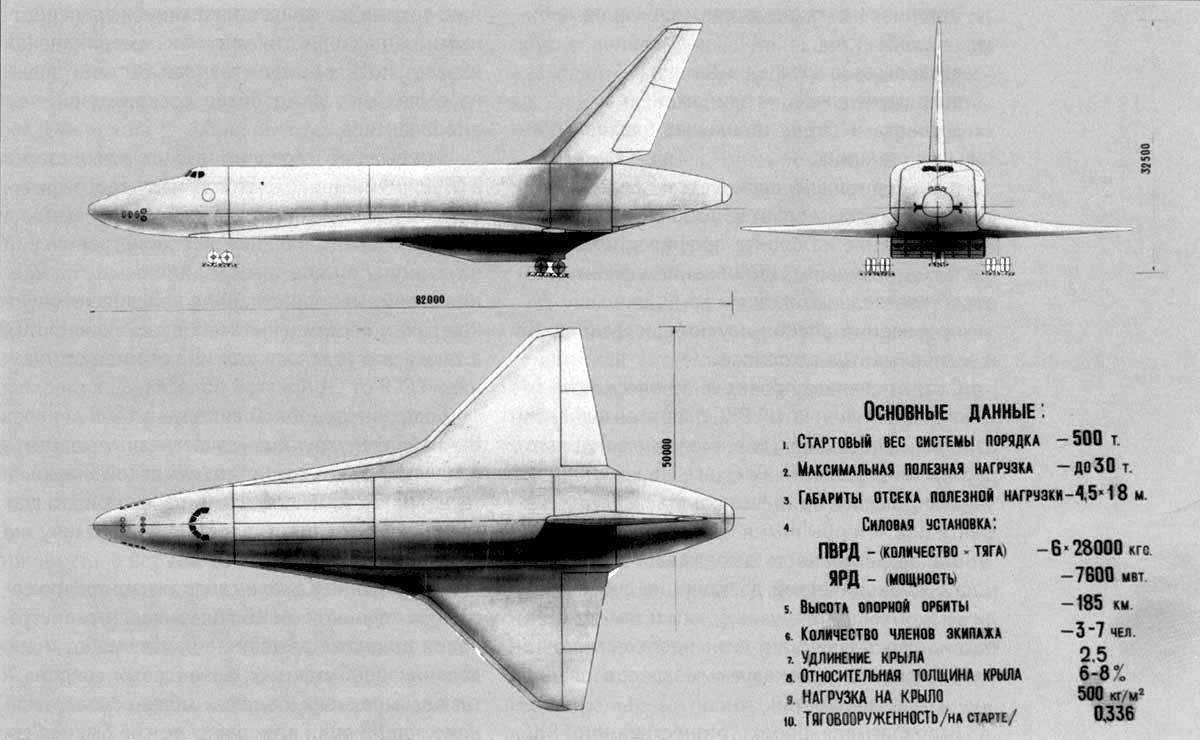

Он разрабатывался в рамках программы «Холод-2» (он же проект «Игла»). Программа «Холод» была направлена на проектирование гиперзвуковой ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). Обе программы были очень обширными и сложными, поэтому говорить о них – это было бы попыткой объять необъятное. Если ограничится ядерным самолётом, то речь должна идти о теме с шифром «19», а точнее о «19-4» и «19-5» включающей «проектно-конструкторские работы по определению облика альтернативных вариантов ВКС с ядерной двигательной установкой.» Темой занималось КБ В.М. Мясищева. ВКС – это «воздушно-космический самолёт». Всего-то…

Самому «генеральному» Мясищеву было уже под 70, и он сам называл проект своей «лебединой песней» и не рассчитывал увидеть его завершения. Непосредственным руководителем проекта стал заместитель генерального конструктора А.Д. Тохунц. Прямой причиной появления проекта была информация о разработке в США проекта «Space Shuttle». Отсюда и немудрёное решение – грузоподъёмность будущего самолёта должна была быть 30 тонн. Что вообще-то чести руководству не делает.

Итак, решение было принято – нужно было проработать возможность постройки воздушно-космического самолёта, способного взлетать и садится на аэродром. Вообще поначалу сомнения были даже у Мясищева, ведь вес конструкции самолёта со всеми его системами не мог сравниться с ракетой – она по определению легче, а ведь нужно добавить туда вес второго двигателя для движения в безвоздушном пространстве, теплозащиту обычную и для входа в атмосферу, запас воздуха для дыхания и т.д. И всё это нужно как-то вытащить за пределы атмосферы. Мощь нужна просто запредельная. Задача очень непростая, но «глаза боятся, а руки делают».

Рассматривалось несколько вариантов энергетической установки, среди которых был и ядерный вариант. На первичный анализ ушло полгода. Расчёты показали, что задача решаемая. Был составлен график, и работа закипела. Техническое задание предусматривало разработку многоразовой транспортной системы М-19, которая могла быть также составным элементом перспективных систем космического оружия. Предполагались следующие виды работ: доставка сменных экипажей орбитальных станций, снабжение расходными материалами орбитальных объектов, возвращение грузов на Землю, аварийное спасение экипажей, доставка сменных блоков космических станций, запуск и снятие с орбиты спутников, проведение исследований и экспериментов в космическом пространстве.

В принципе такая система должна была стать намного эффективнее, чем «Space Shuttle». Это могло стать большим качественным шагом в области освоения космического пространства. Всё так, однако было ясно и другое – создание такой многоразовой транспортной космической системы (МТКС) вылетит в очень серьёзную копеечку даже для масштабов такой страны, как СССР. Всё было новым, сложным, неизвестным и, соответственно дорогим.

На первом этапе решили ограничится разработкой прототипа – бомбардировщика со скоростью около 6М, дальностью 10 тыс. км, грузоподъёмностью до 40 тонн и потолком около 30 км. Такой самолёт можно было бы использовать в качестве первой ступени для вывода на опорную орбиту космических аппаратов. Определённые наработки в этом направлении уже имелись. Такой пошаговый путь мог здорово сэкономить стоимость разработки системы и гарантировать высокую надёжность. На этой основе можно было приступить уже к непосредственному проектированию воздушно-космическому самолёту (ВКС) М-19.

Если же использовать на М-19 комбинированную ядерную двигательную установку, то это потенциально могло обеспечить почти неограниченные возможности освоения околоземного космического пространства, как минимум, ведь такая энергетика обеспечивала длительное автономное пребывание и маневрирование самолёта в космосе. Энергия много чего обещала в том числе и в военной области. Перспективы выглядели очень заманчивыми.

Общая эффективность системы обеспечивалась за счёт использования на первом этапе полёта атмосферы с разными типами двигательной установки. Это и аэродинамическая подъёмная сила, и использование воздуха в качестве окислителя, и рассеивание тепла за счёт набегающего потока, и использование водорода в качестве бортового запаса горючего, рабочего тела и теплоносителя в контуре ЯРД… Всё это позволяло снизить количество топлива на борту, исключить наличие окислителя, сильно снизить необходимую стартовую тяговооружённость. В конечном счёте, согласно расчётам, расход топлива на атмосферном участке должен был уменьшиться по сравнению с ракетой в 50 раз и уменьшить в три раза стартовый вес аппарата по сравнению с двигателями на химическом топливе. Было ради чего потрудиться.

Но потрудиться нужно было очень много. Нужны были новые материалы, новые принципиально новые системы. Даром такие шаги не даются.

Постепенно в ходе работы начинал вырисовываться облик будущего ВКС. М-19 начал обрастать цифрами. Взлётная масса – около 500 т, нагрузка – 30 т. то есть относительный вес полезной нагрузки – 8. Для сравнения у «Space Shuttle» - 1,5. Проверялись возможные варианты компоновки, исследовались вопросы аэродинамики, варианты схем комбинированных силовых установок, просчитывались силовые элементы конструкции, разрабатывались новые материалы. Прорабатывались системы жизнеобеспечения, управления, связи и ориентации. Особо рассматривались системы обеспечения безопасности как экипажа, так и окружающей среды при любых вариантах развития событий. Почти всё было новое. В аэродинамических трубах начали продувать первые модели будущего М-19 на скоростях 3М-12М.

Потенциальный противник тоже не дремал. Сравнивали свои идеи с ихними:

Планировалось создание летающей лаборатории для отработки конструкции ядерной силовой установки и других элементов конструкции. Разработка эскизного проекта ВКС планировалась на 1980-82 год, а к 1984 хотели приступить к разработке рабочей документации. Облик будущего самолёта в ходе работ потихоньку менялся:

Не стоит забывать, что параллельно под руководством академика В.П. Глушко разрабатывался проект «Энергия-Буран», основанный на более традиционных принципах ракетостроения. Однако и от революционных идей Мясищева отказываться никто не спешил. Глушко также внимательно ознакомился с проектом и по свидетельству очевидцев с досадой заметил: «Ядерную двигательную установку быстро не создать!»

Это был почти приговор – ведь по этому направлению СССР на тот момент отставал от США на целых пять лет и тогда никто ещё не знал, что система «Space Shuttle», унеся жизни кучи людей, так и останется тупиковой ветвью развития космонавтики. На тот момент время реализации значило куда больше хоть и перспективных, но требующих долгих работ идей.

Тем не менее работа всё же продолжалась. Вырисовывался ещё один вариант будущего ВКС:

Мясищев прекрасно понимал, что работа по М-19 обещала быть долгой, но у него были свои аргументы: «Проблему надо брать за горло, а не за хвост. Иначе всегда будешь в хвосте. Пусть мы затратим на создание М-19 лишние 5 лет, зато потом будем намного впереди.»

Однако обстоятельства работали против идеи, какой бы она не была дальновидной и передовой. Была проведена очередная реорганизация и КБ Мясищева оказалось в подчинении Г.Е. Лозино-Лозинского, у которого были свои цели и свои идеи. В результате работы по проекту М-19 начали потихоньку тормозить, чтобы ускорить работу по проекту «Энергия-Буран». В 1978 году умер Мясищев. После этого ещё некоторое время что-то делалось, но в 1980 году проект был окончательно закрыт.

С тех пор прошло почти полвека. Это значит, что даже молодые специалисты, которые какое-то отношение имели к нему во времена Великих, уже на пенсии. За эти годы много чего произошло, и тех возможностей нет, и того уровня организации даже тени не осталось. Однако такого уровня идеи просто так не пропадают. Хотя секретность прячет события от широкой публики. Так что не стоит сильно удивляться, если эта идея снова всплывёт совершенно неожиданно.

Ну, а вы, ребята… вы можете что-то написать на эту тему. Вот вам для вдохновения картинка из тех времён с одним из вариантов того самого нерождённого М-19: