Не читал, но осуждаю

Автор: Алексей КарелинУтром прочел в телеге, что вчера была круглая литературная дата — 65 лет со дня присуждения Борису Пастернаку Нобелевской премии. Это был второй случай, когда самую авторитетную литпремию отдали российскому автору. Первым лауреатом был Иван Бунин.

В Европе на Пастернака обратили внимание еще задолго до публикации «Доктора Живаго». В литературных кругах его обозначили крупным поэтом. Сыграло роль и то, что советский писатель активно переводил зарубежную классику, в том числе Шекспира. Роман же о беспощадной революции послужил последней каплей.

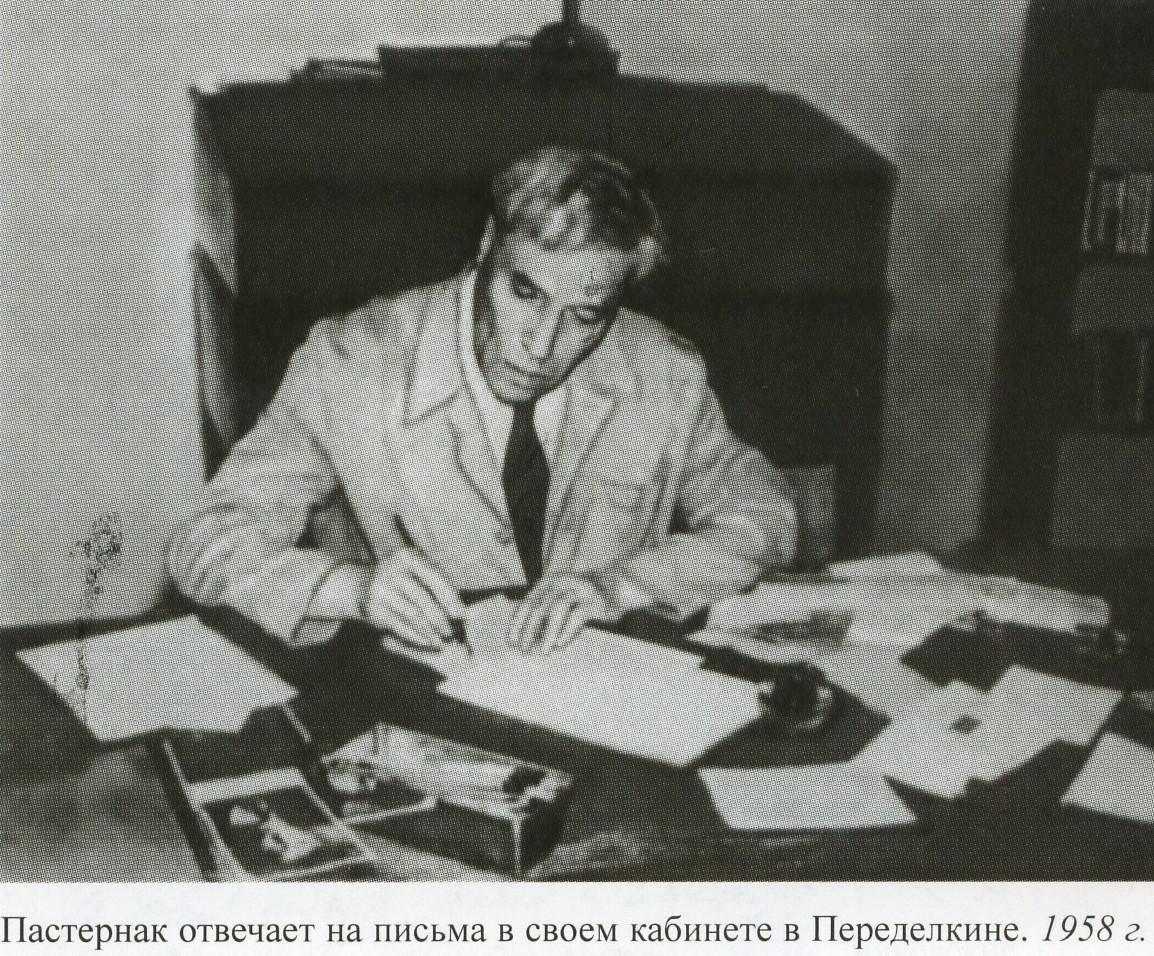

Казалось бы, надо гордиться. Твой соотечественник получил международную славу, а вместе с тем подогрел интерес к стране, увеличил ее культурный вес. Но нет. В день присуждения премии, 23 октября 1958 года, президиум ЦК КПСС секретно постановил организовать всесоюзную травлю соотечественника.

Еще в 1934 году на съезде Союза писателей СССР революционер и член Политбюро Николай Бухарин называл Пастернака лучшим поэтом Советского Союза, а спустя четверть века его обзывают «паршивой овцой», призывают лишить гражданства и выдворить из страны.

«Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому, оказанная вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался».

Так писал Пастернак в президиум правления Союза писателей СССР перед московским собранием, посвященном поруганию его романа «Доктор Живаго». Именно там некий Анатолий Сафронов произнес речь, которая, по мнению многих, породила фразу «не читал, но осуждаю». По другой версии, она произошла от письма рабочего в «Литературную газету», где тот признавался, что не читал Пастернака, но без него в литературе было бы лучше.

Понятное дело, как и сейчас, волны критики накатывали друг за другом не стихийно. Писали вовсе не возмущенные читатели, а прихлебатели, кормившиеся от власти. В первую очередь всякие бесталанные творцы, имена которых справедливо забыты, а потом и члены трудовых коллективов.

Того же Софронова пришлось гуглить, чтобы понять, кто это. Но даже так ничего примечательного отыскать не удалось, за исключением одного. Ему моя Брянская область обязана гимном «Шумел сурово Брянский лес».

Числясь в партии, получая различные ништяки от членства в Союзе писателей и региональных объединений, профсоюзов, полностью подконтрольных государству, моськи принялись отрабатывать хлеб и лаять на слона.

Что же сделал я за пакость,

Я убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Это цитата из стихотворения Пастернака «Нобелевская премия». Впервые его опубликовали 11 февраля 1959 года в лондонской Daily Mail. После этого поэта вызвали к генпрокурору и угрожали завести на него уголовное дело о госизмене. Уголовка за стихотворение! Впрочем, нынешнюю Россию этим не удивить.

Что же так зацепило ярых коммунистов в романе? Автор показал тяжелую жизнь после революции. Вместо того, чтобы прославлять торжество рабочего класса. Возможно, подлило масла в огонь и ЦРУ. Без ведома писателя его роман использовали за рубежом как антисоветскую пропаганду.

Американская разведка способствовала изданию первых тиражей романа на Западе, его переводам на другие языки, распространению на международных выставках. Летом 59-го на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене советским студентам раздавали роман бесплатно.

Впрочем, об интересе ЦРУ к «Доктору Живаго» если и узнали на советском верху, то много позже присуждения Пастернаку Нобелевской премии. Основной причиной все же было несоответствие романа лживой идеологии. Подумать только, признанного на международном уровне «Доктора Живаго» отказывались печатать на родине автора.

Пастернаку пришлось отказаться от премии, лишиться членства в Союзе писателей, а в мае 1960 года поэт умер от рака легких. Принято считать, что именно травля приблизила смерть писателя. Хотя его здоровье подтачивали долгие годы. Постоянный страх за себя и друзей, разлука с семьей, борьба с собой и страдания от невозможности полностью самореализоваться — привычный фон жизни талантливых людей в первой половине СССР.

Чтобы избегать критики за отступничество да написания пропагандистских текстов, приходилось заниматься переводами в ущерб собственному творчеству. Пастернак сам сокрушался: «… полжизни отдал на переводы — свое самое плодотворное время». Страшно подумать, сколько мы потеряли из-за советского режима, гнобившего талант и вольнодумство.

Помимо творческой трагедии, у Пастернака была трудная биография. Родители и сестры покинули его сразу после революции. Часть друзей, которые могли понять его душу и чаяния, находились тоже в вынужденной эмиграции. Часть попала под каток репрессий.

Чтобы понять атмосферу, в которой поэт жил в тридцатых, ниже приведу несколько фактов. Некогда хвалившего Пастернака Бухарина расстреляли в 1938 году, вскоре вслед за ним был сослан в могилу друг Пастернака Осип Мандельштам, Пастернаку пришлось вызволять из тюрьмы сына и мужа своей подруги — Анны Ахматовой. Не везло и грузинским друзьям поэта. Кровавый 37-й унес жизни Паоло Яшвили, Николо Мицишвили и Тициана Табидзе.

Добавим к этому, что на век поэта пришлись бунт 1905-го, Первая мировая война, обе гражданские революции, Большой террор, Вторая мировая. Учитывая все это, 70 лет прожитой жизни кажутся большой удачей.

Символично, что должное поэту отдали лишь на закате СССР, когда уже и «совок» был не «совок». В конце 80-х Пастернака вернули в пропахшее нафталином лоно Союза писателей, «Доктора Живаго» опубликовали в журнале «Новый мир», о нем начали говорить в школах, отказ писателя от Нобелевской премии признали недействительным, а сыну Пастернака вручили Нобелевский диплом и медаль.