Полный пердимонокль!

Автор: YorgenПовествование Алима Тыналина «Каратист: полный контакт» заявленное, как произведение в жанре «альтернативная история», совершенно не соответствует заявленному жанру. Кроме тэга «каратэ» и «назад в СССР» там вообще ничего больше из классического «попаданчества» нет. Да и само название этой фантазии автора грешит против истины, ибо советское каратэ, которое развивалось в СССР, не практиковало полный контакт. Автор же описывает соревнования, которые в 70-х годах в СССР легально проводится не могли, ибо не было до 1978 года в Союзе такого вида спорта – каратэ. Кстати, правильно писать каратэ-до, потому что каратэ – это как дзюдо без «до».

Но начнем по порядку.

Итак, ГГ стал попаданцем видимо только потому, что это сейчас модная тема. Все пишут про попаданцев, про возврат в СССР, но не удосуживаются хотя бы изучить эпоху, в которой авторам по малолетству жить не довелось. Вот и путаются не только в деталях той жизни, но и постоянно искажают исторические факты. И мне не понятно – зачем ГГ надо было запуливать в Советский Союз из нашего времени? Ну, сделал бы автор фэнтэзи, магическим образом наделил бы своего героя сверхспособностями и дальше описывал бы его спортивные подвиги. Ведь ничего «попаданского» ГГ не творит, СССР, как, например Алексей Вязовский, не спасает, песни у Цоя, Расторгуева или «Модерн Токинг» не ворует и не перепевает, в общем, знаниями будущего не пользуется. И какой тогда смысл в его попаданчестве? Написал бы автор книгу про развитие каратэ в СССР с теми же приключениями ГГ, ведь местами динамика описываемых событий неплохая, а бои описаны со знанием материала и даже порой излишне подробно. Подросткам зайдет, а вот женщинам – вряд ли. Правда, имеется ряд технических ляпов, когда Алим Тыналин путает стойки и удары. Но это заметит только тот, кто изучал восточные единоборства. А для остальных сойдёт.

Но уже в самом начале книги автор серьёзно переврал действительность, когда в его повествовании какого-то непонятного парня с белым поясом поставили в спарринг на районные СОРЕВНОВАНИЯ драться с обладателем коричневого пояса. Бред! Ну и сами соревнования по каратэ в середине 70-х описаны в стиле 90-х. Кстати, автор так и не указал конкретно год, в который попал ГГ. Невнятно упомянул вначале что-то про 1972-й – мол, на плакате увидел. И всё! В какой год попал его герой? Где приметы времени? Что происходило вокруг? Ни описания окружающей действительности, ни характеристики быта, ни каких-то милых мелочей того времени. Понятно, автор тогда не жил, ностальгировать по газировке за три копейки с сиропом или бутылке пива «Жигулёвское» за 16 копеек не будет. Но без этого нет полной картины описываемого мира!

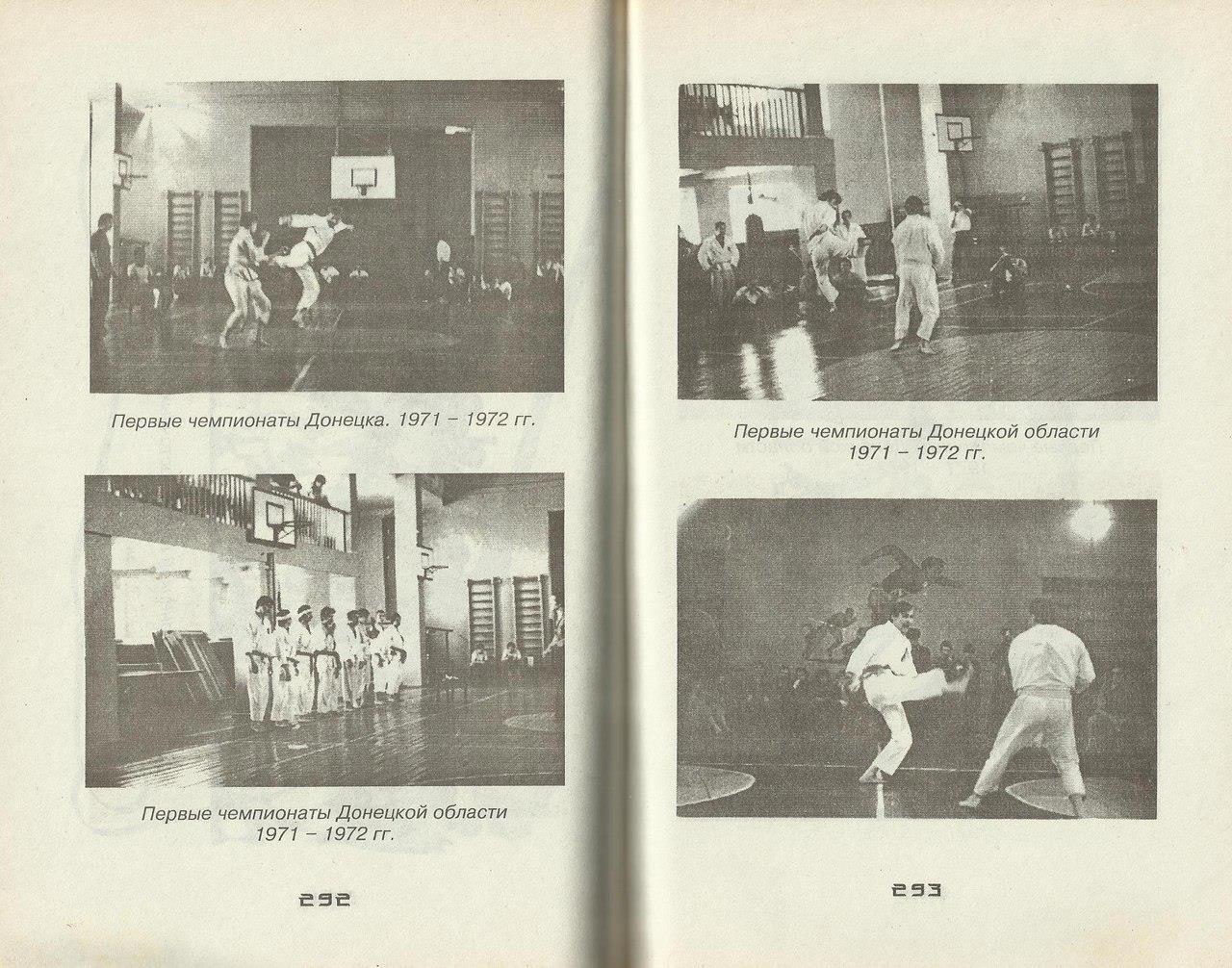

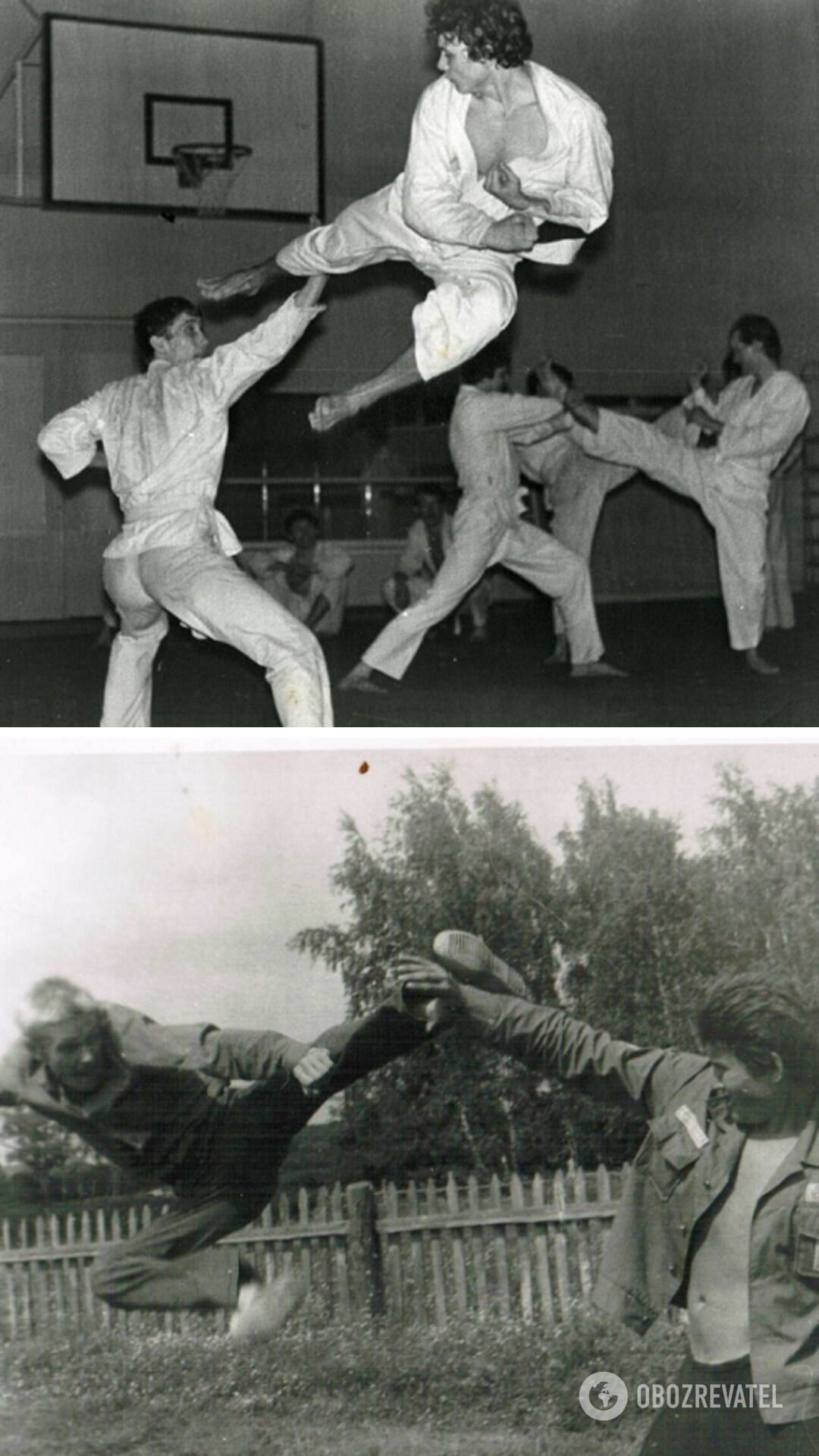

И в любом случае в 70-е годы в СССР каратэ было под негласным запретом, районные соревнования не могли проводится, потому что вида спорта такого ещё не было. Областные позже проводились, да, и только потому, что мало было тогда занимающихся этим модным видом единоборств. И все они были, как сейчас говорят, «блатные», то есть, «золотая молодёжь». А соревнования проводились не в полный контакт, а был так называемый дозированный контакт. И удары часто проходили от неумения, плохой техники защиты. Правила тогдашнего каратэ – работать на касание. Соревнования были очень скучные: стоят, стоят, потом крик и кто-то один проводит атаку, судья-рефери останавливает поединок, оглашает вердикт, даёт оценку одному из бойцов, снова даёт отмашку и снова та же картина. Автор, хотя бы посмотрел хроники. Но нет, что хочу – то пою. На самом деле схватки были очень однообразные, техника у спортсменов была тогда довольно примитивная, что можно увидеть, если посмотреть соревнования того времени.

1979 год

1990 год.

Вернемся к книге. Начало повествования – типичная сказка. Автор скопипастил легенду о том, как Ояма дрался с баком, и поставил себе. Ну, хорошо, начал с легенды, но хоть бы подробнее рассказал, как было на самом деле. А так просто схалтурил. И дальше сразу пошли несуразности – стандартный обмен разумами, то есть, пришелец непонятно как, но стандартным образом (попаданцы все так перемещаются) влез в тело погибшего начинающего 18-летнего каратиста. Дальше тоже стандарт – сразу памятью репициента овладел и тут же стал показывать чудеса каратэ. Ведь мужик в прошлой жизни был почти чемпионом и тренером. Потому сразу стал всех месить направо и налево.

Естественно, хотя все и удивились, но даже тренер, увидев, как изменилась моторика ученика, который, как пишет автор, раньше был поленом, тут же выставил его на районные соревнования по каратэ, которых в то время в СССР просто не могло быть. Почему – я выше уже написал. То есть, тренер не стал разбираться, не послал ученика пройти медкомиссию, даже не стал менять документы и оформлять нового спортсмена, а просто взял и… поставил на соревнования! Начинающего! Новичка! А ведь любой допуск на соревнования – это, прежде всего, бумаги и ещё раз бумаги! Но нет, у нас всё просто по щелчку пальцев, да?

Начнём с того, что каратэ-до в Союзе потихоньку развивалось с начала 70-х, но только на энтузиазме и в очень ограниченном варианте. Просто не буду писать о том, как Алексей Штурмин в декабре 1978 года добился создания Федерации каратэ СССР. Но то, советское каратэ было весьма далёким от описываемого автором и от сегодняшних стилей каратэ-до, которых несколько сотен. В СССР получил в основном развитие стиль «шотокан», а также «сито-рю». В Москве одна такая секция открылась при МГУ, где учился японец Тецуо Сато, чемпион Токио 1967 года по дзю-до. Сато являлся одновременно атташе японской торговой фирмы в СССР, с 1970 года он обучал каратэ Сито-рю сотрудников КГБ, МВД, а также студентов университета, в котором сам учился. Ну, и некоторых желающих из определенных кругов общества.

Филиал этой школы имелся в Высшей школе Комитета Государственной Безопасности. А в спортзале центрального стадиона «Динамо» преподавал ученик Сато – инструктор по физподготовке сотрудников КГБ Николай Еремин. Он являлся еще и мастером спорта по самбо, прекрасно владел бросковой техникой, ну и, конечно, техникой боевого и прикладного самбо. Кроме Еремина были и другие преподаватели – Виктор Бутырский, мастер спорта международного класса по самбо и дзю-до Владимир Арбеков, постигавший каратэ «штокан» (или «сётокан») у Алексея Штурмина, а также мастер спорта по боксу Борис Примаков. Курировал развитие каратэ в «Динамо» сотрудник Первого главного управления КГБ СССР Алексей Александров. То есть, КГБ плотно опекал ВСЕ секции каратэ-до.

Ну и приезжали кубинцы, которые практиковали своё кубинское каратэ, которое отличалось от японского и было больше похоже на кетч и сават – английский и французский бокс, где удары наносились и руками, и ногами. Но в советском каратэ удары не наносились, а обозначались – за этим зорко следили.

Но многим читателям история развития каратэ в СССР глубоко по боку, они хотели получить экшн, и в книге этот экшн присутствует. Это и соревнования в полный контакт, и драки с дворовыми хулиганами, и тренировки героя, который стал отшельником и жил всё лето в лесу. Всё это, конечно, как сказка и фэнтези, интересно, но только для совершенно инфантильных мальчиков и девочек, верящих в сказки. Такими мы сами были в 70-х, когда только-только появились фильмы про каратэ и которые очень избранные могли посмотреть на видеомагнитофоне, который стоил, как автомобиль. И был только у «золотой молодёжи». Ещё были слухи, какие-то ксерокопирование типа учебники и очень редкие знатоки, которые где-то за рубежом познакомились с загадочным боевым искусством «каратэ».

Но если мы, наивные пацаны, верили в «чудеса каратэ», то сегодняшние читатели подобных опусов меня удивляют. Есть же ютуб, куча учебных роликов, целые фильмы, можно отличать правду от вымысла! Всего за три месяца, аскетично живя в лесу ГГ на камнях и деревьях отточил своё мастерство каратиста! Автор, видимо, никогда не тренировался два раза в день шесть раз в неделю, сам не ночевал в лесу в мокром спальники, не питался подножным кормом. Иначе не стал бы нести такую ахинею. У него ГГ ломает камни и разбивает деревья. Монстр просто! Коленями, причем! А вопрос – автор не знает, что такое воспаление коленного сустава? Что такое бурсит? Коленом можно бить только в мягкие ткани, сустав этот очень хрупок и недаром футболисты, получив удар в колено и, соответственно, травму мениска, навсегда уходят из спорта. И часто получают инвалидность. То же самое можно сказать про удары руками – если молотить ими постоянно, то деформация кисти обеспечена. Ломать доски и колоть кирпичи в тэмисивари – это техника не силы, а духа. И при этом руки вовсе не уродуются. Да, костяшки пальцев набиваются, как и другие части тела, но это происходит не оттого, что лупишь по камням. Впрочем, я увлекся, основную массу читателей такие тонкости тоже вряд ли затронут.

В целом, как я уже сказал, динамика присутствует. И любовная интрижка с двумя девушками, лёгкая эротика – всё это есть. Для инфантильной молодёжи самое то. Однако же при чем здесь СССР? В первом томе эпоха практически не присутствует, если не разобраться сразу, то это могли быть и нулевые, и наше время. Особенно судя по лексикону и морали героев. «Ментов» в советское время не было, были «мильтоны», ножей дворовая шпана не носила – срок сразу можно было получить влёгкую, председателей дачных кооперативов не было, как и самих кооперативов – были просто неорганизованные дачники и так далее.

И, наконец, главное. Каждое литературное произведение имеет, как и актёр, и режиссёр, некую сверхзадачу. То есть – что автор хочет сказать миру своим произведением? О чём рассказать? В данном случае о жизни в СССР в книге нет ничего. О морали советских людей – ноль. О развитии спорта? Почти ноль. Лишь какие-то фантазии на тему каратэ, описания боёв, взятые из современности и которые вряд ли могли происходить в прошлом. Что ещё? Драки со шпаной? Какую культурную ценность они несут? Да и довольно нереалистично описаны, судя по всему, автор на улице ни разу не дрался. Каким бы мастером каратэ или бокса не был человек, а против троих выстоять весьма проблематично. Это не татами, где правила, это улица. Впрочем, сказки и легенды могут и не такое преподносить. Но тогда книга так и должна называться «Сказки, легенды и фантазии на тему…»

Лексика автора очень бедная, диалоги примитивные, суть всегда одна – либо «покажь приемчик», либо «наваляй ему по полной». Ну и между делом сексуально-эротические сцены. Все персонажи картонные, неживые, ни один характер не прорисован, нет ни одной судьбы, которую бы автор раскрыл. Например, парень из детдома, который попал в секцию каратэ, что само по себе было для СССР чудом. Или приятель ГГ Рома – о нем почти ничего. Главного героя окружает куча народа, но выглядят все, как какие-то театральные картонные деревья на сцене – реквизит. Даже главный злодей – детдомовских хулиган – не выписан как следует. Все конфликты притянуты за уши и лишь динамика столкновений и соревнований спасает читателя от засыпания.

Подобное чтиво напоминает мне перестроечные жёлтые газеты, когда там писали самую отвязную хрень – от инопланетян среди нас до магов и экстрасенсов, которые способны проходить сквозь стены. Но тогда было переломное время, и многие на такую чушь покупались. Почему сегодня все ринулись поглощать подробную макулатуру – это для меня загадка. Ну, разве что ответ такой – качество образования с начала нулевых настолько сильно упало, а ЭГ превратило знания в накопление удачливости и отрывочных сведений обо всём и ни о чём, что современные читатели совершенно потеряли все ориентиры. Это всё равно, что после долгого воздержания заниматься сексом с кем попало. Как там у Высоцкого?

«Она ж хрипит, она же грязная, и глаз подбит, и ноги разные, всегда одета, как уборщица… – Плевать на это – очень хочется».

Ну, что ж, как говорил один литературный герой, «кому и кобыла – невеста!»