Небольшое расхождение по земельному вопросу

Автор: Яна Каляева«У нас с ними небольшое расхождение по земельному вопросу — кто кого в землю закопает». Эту фразу в разных вариантах кому только ни приписывали, но вообще она довольно точно описывает положение дел на гражданской войне, где невозможно заключить мир, потому что стороны друг друга не признают, и противник воспринимается не просто неприятелем, но еще и предателем.

Применительно к России аграрный вопрос контринтуитивен — казалось бы, такая огромная страна, пятая часть суши, ну кому тут может не хватить ладно бы чего, но земли... Однако крестьянское малоземелье — реальность начала двадцатого века. Не сказать, что царское правительство ничего не пыталось с этим сделать. Были и массовые переселения в Сибирь, и льготный выкуп земли через Крестьянский банк; однако все это не успевало даже за ростом населения. Были попытки наладить крестьянскую кооперацию — небезуспешные, но, опять же, недостаточные. ПМВ с ее массовым призывом не ослабила демографическое давление в деревне, а ровно наоборот: забирали в первую очередь самых эффективных работников, а проблема крестьянского хозяйства была в его неэффективности и потому низкой товарности. Крестьяне со своей земли едва могли прокормить сами себя, и когда эта нагрузка легла в большей степени на женщин, стариков и детей, ситуация только ухудшилась.

Причина неэффективности сельского хозяйства лежит глубоко в девятнадцатом веке, в крепостном праве и сменившей его системе выкупных платежей. Деньги не вкладывались в крестьянские хозяйства, а, наоборот, постоянно из них выводились. Интенсификации землепользования не происходило, напротив: при увеличении числа едоков крестьянам приходилось распахивать пастбища, сокращая поголовье скота, тем самым и ухудшая собственное питание, и лишаясь единственного доступного источника удобрений. Так в мировую войну Россия вошла не с развивающимся, а с, по существу, деградирующим аграрным сектором. Это замедляло развитие промышленности, которая потому не успевала принимать в себя демографический излишек из деревни.

При этом крестьянам действительно принадлежало уже до 90 процентов пахотной земли (правда, далеко не все в частной собственности, многое оставалось в общинном владении). Доля помещичьей и прочей земли была невелика. Однако помещикам принадлежала лучшая земля, и почти половину всего товарного хлеба производили именно на ней.

В целом очевидно, что проблему крестьянского малоземелья отчуждение помещичьих земель даже в среднесрочной перспективе не решало. Так почему же именно этот вопрос стал в 1917 году ключевым?

А потому, что голодному человеку невозможно объяснить, что кража вот этой булки не спасет его ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Весной-летом 17 года, едва государственная власть дрогнула и сделалась невнятной, пошел массовый стихийный самозахват помещичьих, государственных и церковных земель. Еще до октябрьского переворота «аграрные беспорядки» охватили 90 процентов уездов, то есть, фактически, всю страну.

Очевидно, что в силу массовости этих беспорядков никакие следственные органы не в силах были бы провести расследование и наказать виновных.

Почему люди на это пошли? Я, конечно, вижу причину в бедственном положении крестьянской массы, но отдаю себе отчет в том, что это по большому счету вопрос веры. О положении крестьян можно говорить долго и привести самые разные картинки, от благостных до чудовищных; как, впрочем, например, и о наших современниках. Некоторые паблики любят публиковать красивые фотографии крестьянских домов, да и гимназический аттестат какой-то крестьянской дочери обходит их ежегодно. Ну тут надо помнить, что крестьянство тогда было сословием, а не родом занятий, и по нему числились в том числе многие промышленники и торговцы; и что расслоение внутри самого крестьянства было таково, что стало одной из предпосылок гражданской войны

Можно, однако, сказать, что люди просто жадны до чужого имущества и бесятся с жиру. Тут кто как хочет, а я всегда помню, что о своих предках говорю.

И можно обвинить во всем всемогущих большевиков. И армию развалили исключительно они, и крестьянство огромной страны тоже взбаламутили они. Понятно, что большевики любили приписывать себе все эти заслуги, но зачем за ними повторять-то без всякой критики... Хотя, справедливости ради, агитировали не только и не столько они, социалистов разного плана хватало. Значение агитации — тоже в общем-то вопрос веры, я полагаю, оно было велико, но никакая агитация не сработала бы, если бы не упала на подготовленную почву (фу какой глупенький каламбур вышел).

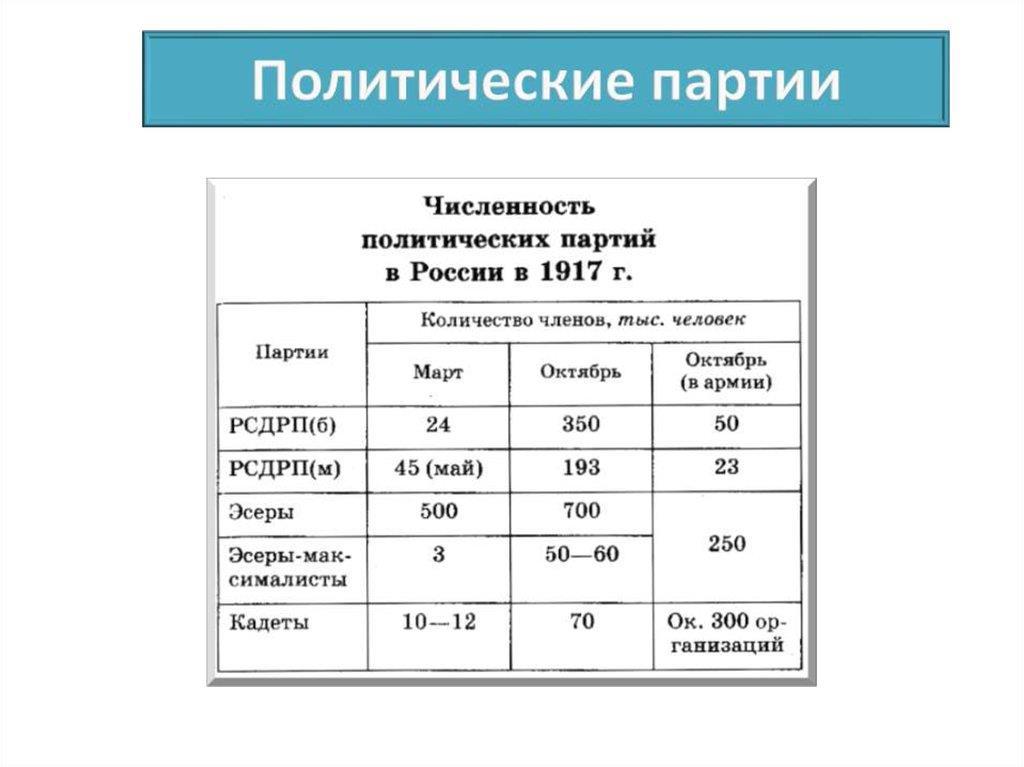

А если исходить из того, что без агитации никакого самозахвата земли бы не было (ну допустим), то вот, казалось бы, простое решение: перебить агитаторов. Или арестовать, если мы вдруг зачем-то помним про законность. На это я всегда отвечаю любимой табличкой из школьного курса истории:

Попаданцы обожают истреблять революционеров, имена которых знают, забывая, что сила политических партий на тот момент была в их массовости, а в случае большевиков — еще и в организованности. Почитайте региональную историю Гражданки, про какую-нибудь губернию или область, где Ленина, Троцкого и Сталина не было. А вот большевики там были, и действовали как часть целого, от лица Советской власти либо из подполья, тут уж как получалось. Справедливости ради, были случаи, когда региональные партийные ячейки расходились с центром и действовали по своему усмотрению, бывало, что и вопреки прямым приказам. Знаете, что любопытно? Все равно они действовали.

Посмотрите еще раз на табличку. Вот плюс-минус такие количества собственных сограждан предлагается репрессировать (как минимум большевики и эсеры точно агитировали за самозахват земли). Представляете, какую репрессивную машину под это придется выстроить? Желание изменить историю СССР со всеми ее мерзостями более чем понятно, но если начать те же мерзости раньше, будет ли это на самом деле лучшая версия истории?

Так или иначе массовый самозахват помещичьих земель был реальностью, с которой столкнулся бы в 1917 любой политик — правый или левый, миролюбивый или кровожадный, с послезнанием или без. Этот самозахват, по сути, и был революцией, после него фарш было невозможно провернуть назад. Из этой ситуации можно было выйти или через попытку выцарапать у большей части населения уже проглоченный кусок, или через изменение отношения государства к собственности. Потому что заставить крестьян платить выкуп за то, что они уже считали своим, едва ли возможно. Переложить выкуп на государство? Но ценой чего? Это для того, чтобы решить вопрос с крестьянским малоземельем, помещичьей земли слишком мало. А вообще в масштабах страны ее слишком много, и стоит она дорого. Такой вот, сцука, парадокс.

Большевистский Декрет о земле был, на мой взгляд, единственно возможным решением, поскольку узаконил то, что уже произошло, и одновременно пресек распространение хаоса. Показательно, что меньше всего поддержки большевики получили там, где помещичьего землевладения не было либо почти не было — на Севере и в Сибири.

Такие дела.