Уникальная технология. Как сказка. До развития железных дорог.

Автор: KozyabraКак говорит моя жена, если начать бездумно серфить по сайтам, то рано или поздно поймаешь себя на том, что изучаешь экономику Зимбабве.

Вот задал Гуглу вопрос - какие именно суда таскали бурлаки? И набрел на совершенно чудесный материал. Сначала не поверил, начал искать уже вдумчиво...

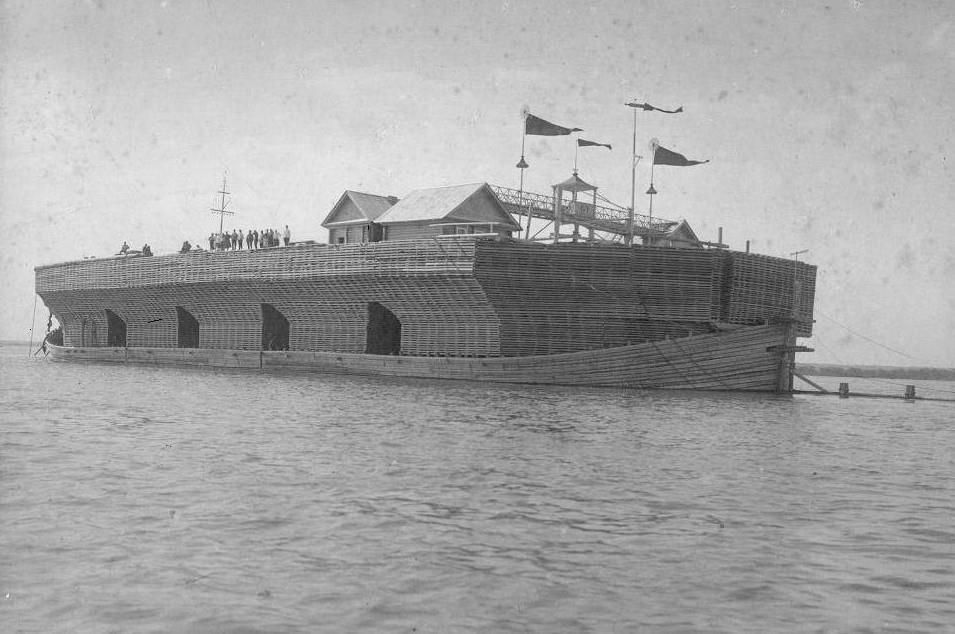

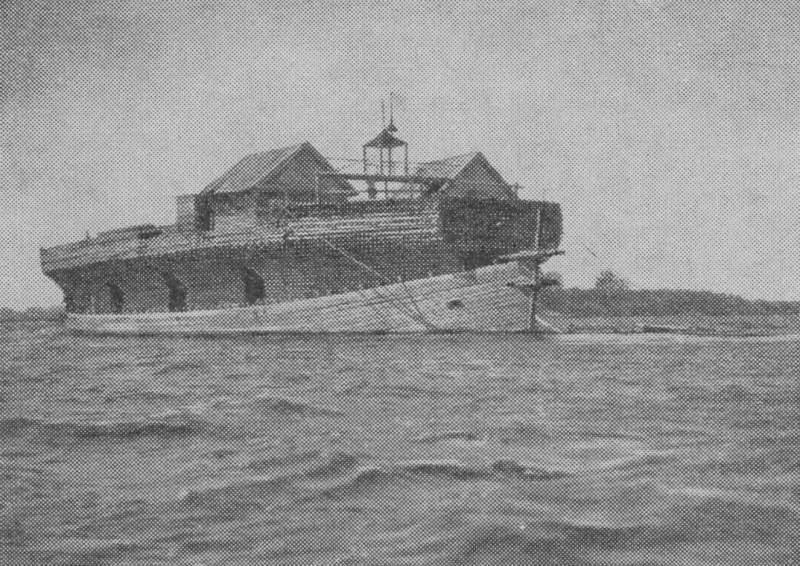

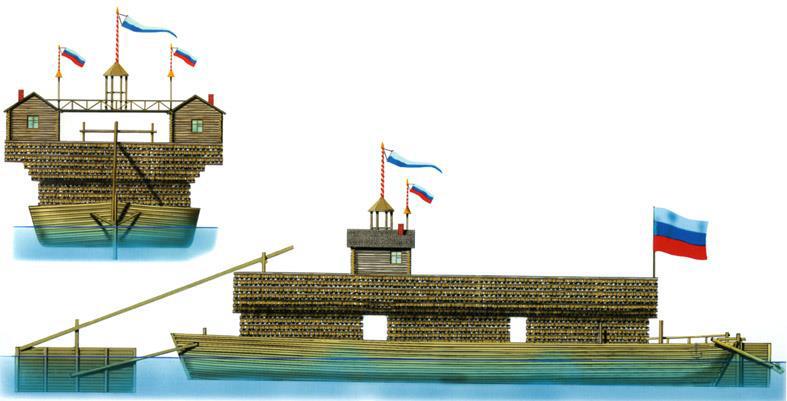

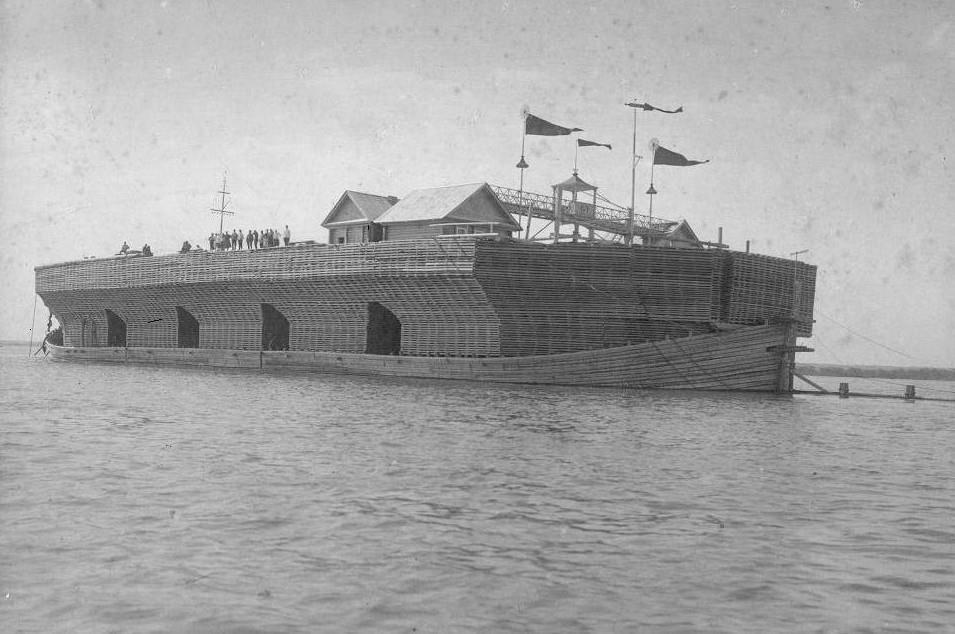

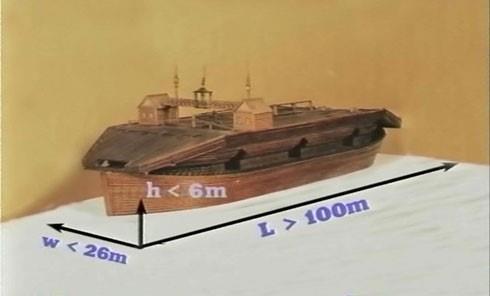

Всего каких-то 100 лет назад гигантские корабли плавали по Волге и Ветлуге. Называли их беляны, и это, пожалуй, самые уникальные речные суда на свете. Это были огромные, даже по нынешним мерам, суда. Существовали беляны длиной до 120 м. Высота борта могла достигать 6 метров.

До революции, каждую весну, как только Ветлуга вскрывалась ото льда, жители прибрежных деревень, наверное, зачарованно провожали взглядом величественные белоснежные сооружения, медленно проходившие по реке. Величали их "белянами" – белые, значит. В отличие от плотов и сойм они грузилась только обработанным, "белым" лесом - оттого считались более ценными и дорогими.

То есть эти корабли использовались для сплава леса.

Разновидностей речных судов в своё время было великое множество: гусянки, подчалки, полулодки, паромы, барки… Судостроительное дело считалось престижным и прибыльным: до появления в России доступных железных и автомобильных дорог река была самым быстрым и дешевым способом транспортировки пассажиров и грузов. В зависимости от особенностей реки на ней пользовались популярностью определенные виды судов.

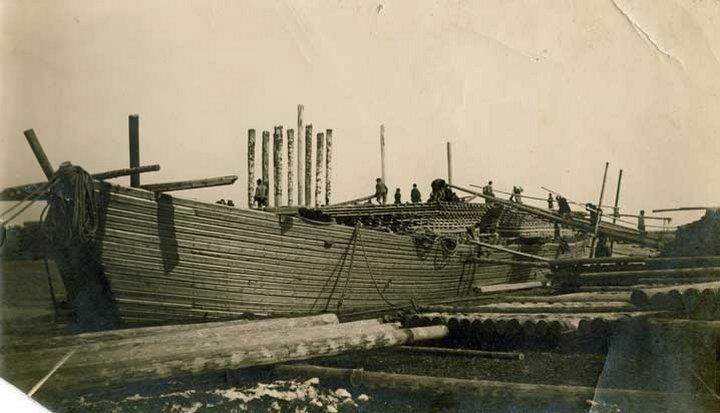

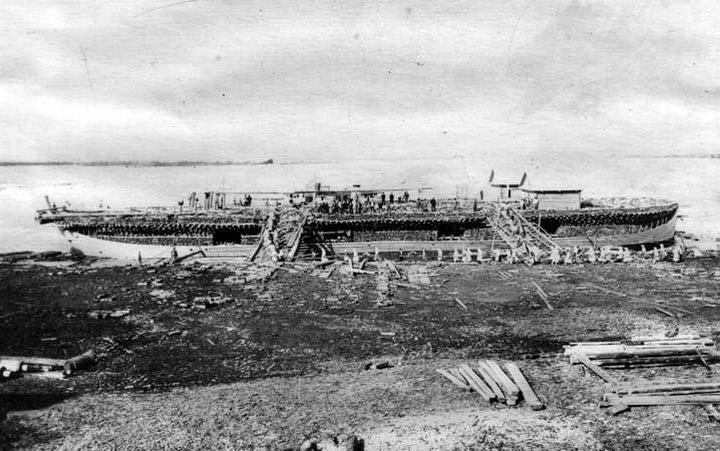

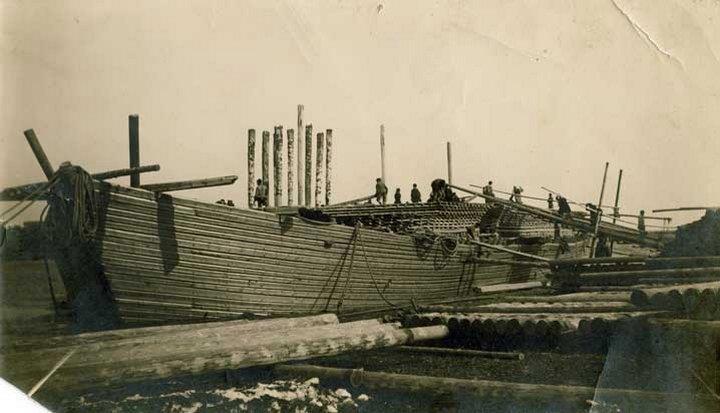

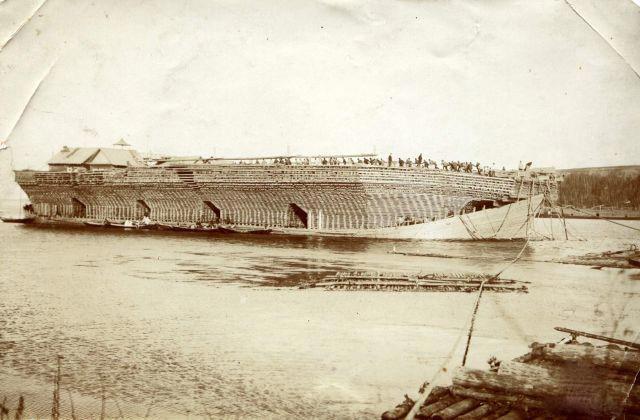

На Ветлуге спользовали беляны. Их строили только на трех судоверфях. Фотки с одной из них - Баковской.

Красивое, наверняка, это было зрелище – идущая по синим ветлужским водам величественная беляна. Не каждый, наверное, задумывался над тем, ценой какого неимоверного труда создавалась эта красота.

Грузоподъемность белян соответствовала их размерам и могла быть 100-150 тыс. пудов у небольших белян, а вот у больших она доходила до 800 тыс. пудов! То есть это были размеры хоть и не очень большого, но все же океанского корабля, хотя плавали они исключительно с верховьев и до низовьев Волги и никогда не бывали дальше Астрахани!

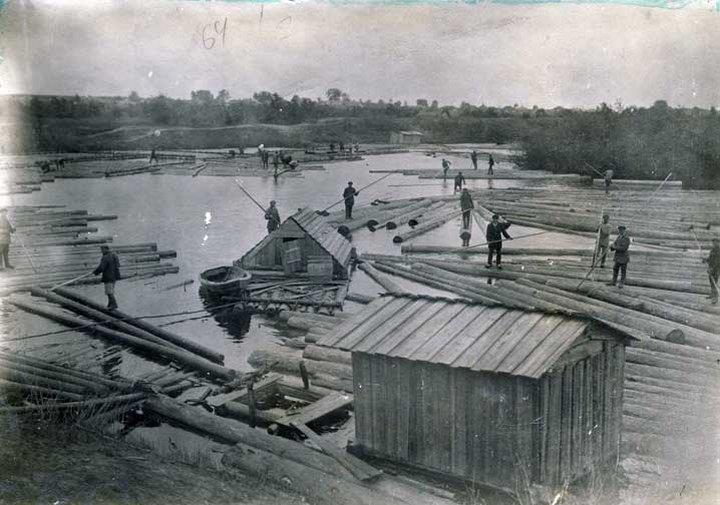

Рубка и сплав леса велись при отсутствии какой-либо механизации. Рубить лес рабочие отправлялись артельно, захватив с собой из дома продовольствие. Жили в лесу, по три-четыре месяца не бывая дома, ночуя в маленьких избушках-зимницах, которые плохо удерживали тепло.

Срубленный лес надо было стащить к сплавной речке (притоку Ветлуги). Здесь брёвна связывали в звенья, и с началом половодья, гнали к Ветлуге (до устья сплавной речки). Применяли длинные шесты, которыми оттаскивали связанные брёвна от берегов, чтобы не было затора, а некоторые отважные сплавщики усаживались на небольшие плоты и лихо мчались к устью речки по быстрой воде, направляя движение плывущего леса.

Несмотря на то, что работа бурлака была опасной, угрожающей иногда потерей здоровья и даже гибелью, люди шли сюда, так как работа эта была хотя и скудным, но подспорьем в крестьянской жизни. Женщины тоже работали на белянах, но их труд оплачивался гораздо ниже. Поэтому сплавлялись они в редких случаях, лишь когда плот обслуживала вся семья.

Самое удивительное. Лес в беляне укладывался особым способом - ровными рядами с широкими проёмами, чтобы в случае аварии можно было быстро добраться до места поломки. Кроме того, правильно уложенные бревна быстрее подсыхали, что сохраняло их от гниения.

На постройку одной средней волжской беляны уходило около 240 сосновых бревен и 200 еловых. При этом плоское дно делалось из еловых брусьев, а борта – из сосны. Расстояние между шпангоутами – не более полуметра, из-за чего прочность корпуса беляны была исключительно велика. При этом, как это очень часто бывало у нас в прошлом, строились беляны вначале без единого гвоздя, и только уже впоследствии их начали сколачивать железными гвоздями

Очень интересным в беляне был, в общем-то, ее груз – "белый лес", то бишь лишенные коры бело-желтые бревна. Считается, что из-за этого-то так ее и назвали, хотя есть и другая точка зрения, будто бы слово "беляна" связано с рекой Белой. В любом случае, любая беляна была всегда белой, поскольку служили эти суда всего-навсего одну навигацию и потому никогда не смолились! (Представляю как они протекали)

А вот грузили беляны так, как не грузили и не грузят ни одно судно в мире, о чем свидетельствовала даже такая вот пословица: "Разберешь беляну одними руками, не соберешь беляны всеми городами". А все потому что лес укладывался в беляну не просто штабелем, а штабелем со многими пролетами, чтобы иметь доступ к ее днищу на случай течи. При этом груз бортов не касался и не давил на них. Но так как при этом на них давила забортная вода, то между грузом и бортами вставляли особые клинья, которые по мере их усыхания заменялись все большими и большими по размеру

При этом, как только лес начинал превышать по высоте борта беляны, бревна начинали укладывать так, чтобы они выступали за борта, а на них укладывали новый груз. Такие выступы назывались роспуски или разносы, которые надо было уметь рассчитать и расположить так, чтобы не нарушить равновесие судна. При этом роспуски иногда выступали за борт на четыре и более метров в стороны, так что ширина судна по верху оказывалась значительно больше, чем по низу, и достигала у некоторых белян 30 метров!

Корпус беляны был заострен как спереди, так и сзади, а управляли ею при помощи огромного руля - лота, имевшего вид самых настоящих дощатых ворот, который поворачивался при помощи огромного длинного бревна, выведенного от кормы на палубу. Из-за этого лота беляна и сплавлялась вниз по реке не носом, а кормой. Время от времени, пошевеливая огромным лотом, словно ленивый кит хвостом, она плыла так по течению, но, несмотря на всю свою неуклюжесть, обладала прекрасной маневренностью! Кроме лота, на беляне имелись большие и малые якоря весом от 20 до 100 пудов, а также великое множество самых различных канатов, пеньковых и мочальных.

Интересно, что и палуба “беляны” тоже представляла собой не что иное, как груз, а настилалась либо из теса, либо из пиленых досок и бывала настолько велика, что походила на палубу современного авианосца. На ней ставили 2-4 ворота для подъема больших якорей и натяжения удерживающих лот канатов. А вот ближе к корме на “беляне” ради равновесия устанавливали по две небольшие избушки - "казенки", служившие местом обитания команды судна. Между крышами избушек перекидывался высокий поперечный мостик с резной будкой посредине, в которой находился лоцман.

При этом будка вся покрывалась резьбой, а иной раз даже красилась краской под "золото". Хотя судно это и было сугубо функциональным, “беляны”, тем не менее, богато украшались флагами, причем не только государственными и торговыми, но также и собственными флагами того или иного купца, изображавшими чаще всего благословляющих святых или какие-нибудь подходящие по случаю символы. Флаги эти иной раз были настолько велики, что развевались над “белянами” словно паруса. Но с тратами на них обычно купцы не считались, поскольку тут главным делом были понты!

Рабочих на “беляне” было от 15 до 35 человек, а на самых больших от 60 до 80. Многие из них работали на помпах, которые откачивали воду из корпуса, причем таких помп было 10-12 штук, поскольку корпус “беляны” всегда понемногу протекал. Из-за этого “беляну” грузили так. чтобы нос ее погружался в воду глубже, чем корма, и вся вода стекала бы туда! (Во голь на выдумку хитра!)

Особенно строительство белян на Волге достигло максимума в середине 19 века в связи с началом массового пароходного движения. Поскольку пароходы ходили на дровах (а было их около 500 штук), то нетрудно себе представить, какое огромное количество леса требовал весь этот флот.

Дрова завозились в волжские порты исключительно на белянах и только постепенно, в связи с переходом на нефть, спрос на дрова на Волге упал. Тем не менее, даже в конце 19 века их здесь продолжали строить до 150 штук ежегодно и загрузив лесом, сплавляли вниз по реке вплоть до Астрахани

Затем эти уникальные суда разбирались, да так, что от них в буквальном смысле этого слова ничего не оставалось! "Казенки" продавались как готовые избы, лес шел на строительный материал, пенька, рогожи и канаты, не говоря уже про крепеж – абсолютно все приносило доход владельцам белян! Только лишь небольшие беляны, нагрузившись в Астрахани рыбой, шли назад, влекомые бурлаками. Однако потом их тоже разбирали и продавали на дрова. Держать беляну на плаву дольше одного сезона оказывалось невыгодно!

История белян интересна еще и тем, что некоторые из них за одну навигацию и собирались и разбирались по два раза. Так, например, небольшие беляны в том месте, где Волга близко подходила к Дону, причаливали к берегу, после чего весь груз с них конными подводами перевозили на Дон. После этого разбирали и саму беляну, везли вслед за грузом, вновь собирали ее и грузили уже на новом месте. Теперь лес на них сплавлялся в низовья Дона, где беляны разбирались уже во второй раз.