Демпереход которого не было

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковИ в сотый раз опять начну сначала. И так, как все знают, рождаемость в мире падает и в развитых странах уже упала ниже уровня воспроизводства населения. Для объяснения этого феномена придумано много всяких теорий и в частности теория двух демпереходов. Заключается она в следующем.

Долгое время человечество жило в условиях высокой детской смертности и не менее высокой рождаемости. Общества не способные эту самую рождаемость обеспечить просто не выживали. Но потом прогресс в биологии и медицине позволил резко снизить детскую смертность… Просто научив мыть руки перед едой, не пить не кипяченую воду и гадить в специальную яму, а не куда придется.

Антибиотики и прочее уже добирали оставшиеся проценты смертности — самый главный прорыв был сделан за счет простых мер по гигиене.

Это был первый демографический переход — рождаемость все еще высокая, а смертность уже низкая. Его результатом стал быстрый рост населения Земли в XIX–XX веках.

Ну а затем пришел второй демпереход — рождаемость сократилась вместе со смертностью и вместо призрака перенаселения в будущем начал маячить признак депопуляции.

Но что если я скажу вам что в рождаемости ниже воспроизводства для человечества нет ни чего нового? Просто из-за все той же детской смертности тогдашние «ниже воспроизводства» из сейчас воспринимаются многодетностью:

Уровень брачности в средневековом городе был существенно ниже, чем в деревне, и обычно колебался от 30 до 50%: в провинциальных английских городах в 1377 году он составлял в среднем около 40%, в Лондоне — 33,4%, во Флоренции в 1427 году — 34,4%, в Ипре в 1431 году — 34,6%, во Фрейбурге и в Базеле в 1454 году соответственно — 34,6% и 32,8%. Уровень брачности варьировал в соответствии с размерами городов и в менее населенных городах был выше.

Поскольку довольно значительная часть населения города оставалась вне брака в наиболее репродуктивном возрасте или в течение всей жизни, постольку прослойка юного поколения оказывалась здесь уже, чем в деревне. Религиозная мораль поощряла высокую естественную рождаемость у супружеских пар, и вообще-то уровень рождаемости был высоким: например, во Флоренции в 1470 году он составлял около 4% (в ее сельской округе 6,1%), а в Барселоне в 1494 году — 4,4%. Но в целом, даже при очень высокой рождаемости, в живых, как правило, оставалось не более двух-трех детей.

В большинстве же семей горожан трудности выживания в младенческом и детском возрасте преодолевали всего один-два ребенка. В Арле в 1340-1440 среднее число детей в семье не превышало двух, а с конца XIV века начало уменьшаться. В Тулузе в первой половине XV века и среднем на каждого завещателя приходилось ко времени его смерти от двух до трех живых детей. В Нюрнберге в середине XV века в одной семье вырастало в среднем менее двух детей — 1,64; во Фрейбурге — 1,74, в Ипре — 2.

И так, СКР с поправкой на смертность в средневековых городах был как правило менее двух. В Ипре выживало 2 ребенка на среднюю семью, но в статистику не попадали те кто детей вообще не заводил и те у кого они не пережили родителей. Проще говоря, города вымирали уже в XV веке, но ни кого это не коробило.

При этом даже в городах были семьи с высокой рождаемостью:

Данные Флорентийского кадастра позволили исследователям установить определённую зависимость числа детей в семьях горожан от их имущественного положения: в состоятельных семьях оно оказалось значительно выше, чем в неимущих (соотношение в среднем 2,5:1), что обусловливалось как более поздним вступлением в брак женщин из бедных семей и худшими условиями выхаживания детей (что играло особую роль именно в первые годы жизни ребёнка), так и внутрисемейным контролем над рождаемостью: воздержанием, продлением лактационного периода, примитивной контрацепцией и т. п.

Не исключена и преднамеренная небрежность при родах и ухода за новорожденными. Не только демографическая статистика, но и обличения церковных моралистов в первой половине XV века свидетельствуют о рациональном ограничении рождаемости бедными супружескими парами из-за стеснённых материальных условий. В состоятельных семьях, напротив, высокий уровень жизни, лучшие гигиенические условия и использование кормилиц (что приводило к сокращению периода лактации и ускоряло наступление новой беременности), а также раннее вступление женщин в прокреативный период — всё это стимулировало рождаемость.

Что характерно, среди современного населения развитых стран рост рождаемости при росте благосостояния тоже наблюдается. Разумеется «при прочих равных». А самое главное в средневековом городе мы видим те же причины низкой детности что и в современности: поздно женятся, предохраняются как умеют, делают аборты включая постнатальные.

Но поскольку богатые буратины за весь город размножаться не могли, приходилось жить на импорте людей из деревни. В которой с их производством проблем не было. Почему?

Сила земли

У селян было два важных преимущества перед горожанами: еда и жилье. Первое они сами производили, а не покупали с наценкой и транспортными расходами, второе доставалось от родителей жить с которыми в те времена было совсем не западло. И даже если не доставалось, места под строительство хватало просто потому что плотность населения в деревне по определению низка.

У городской бедноты варианта получить жилье по наследству не было в том числе потому что она не воспроизводилась и состояла во многом из вчерашних крестьян. При этом площади под застройку наоборот дефицит и жилье дороже. А еду везут из деревни что добавляет транспортные расходы и маржу хлеботорговца. А на нормальную работу не возьмут потому что актуальных для города навыков у крестьянина скорее всего нет. И как размножаться в таких условиях?

Казалось бы у современного горожанина вопрос выживания стоит уже не столь остро. Но средневековый бедняк тоже мог уйти обратно в деревню. В город шли ради надежды стать квалифицированным ремесленником и радикально улучшить условия жизни по сравнению с селом. На селе же возможный потолок уровня жизни достигался примерно с половым созреванием. Дальше либо иди в город с риском сдохнуть от голода и болезней, либо «плодись и размножайся» в родном селе.

Но в XX веке потенциальный барьер между городом и деревней был если не уничтожен, то сильно понижен

И при этом механизация с Зеленой Революцией резко сократили потребность в крестьянах как таковых. В итоге крестьян в принципе мало и они вместо того чтобы размножаться пытаются в начале жизнь устроить покоряя город.

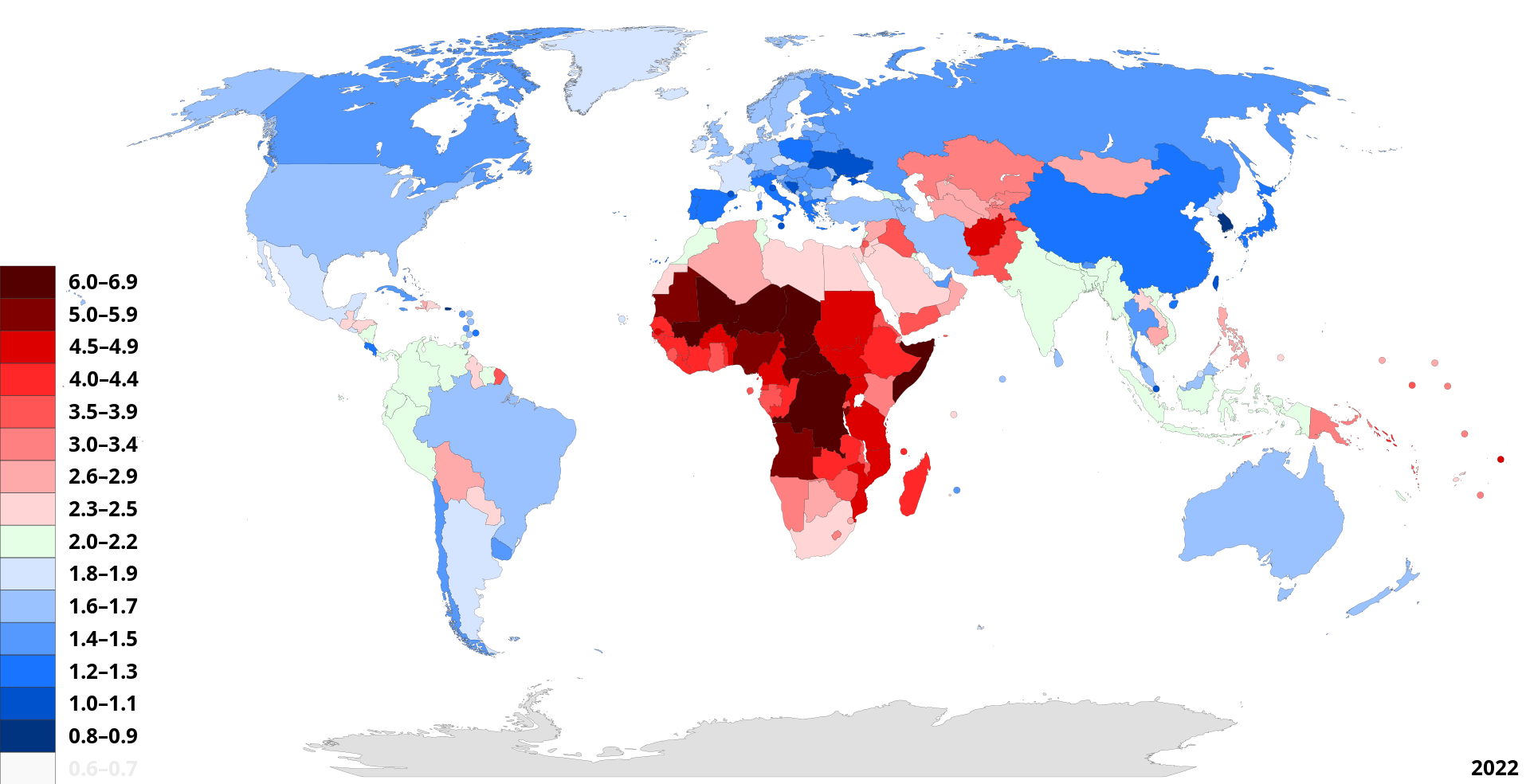

Но не все так плохо ибо в масштабах Земли у нас все еще есть «деревня»

Тут потенциальный барьер сохраняется в виде государственной границы и языкового барьера. «Синие» страны могут спокойно жить на импорте людей из «красных». И в конечном итоге прийти в состояние равновесия когда излишки населения из «глобальной деревни» уходят в «глобальный город» чтобы там прийти к успеху или умереть. Но есть и подводные.

Понаехавшие из деревни должны эффективно ассимилироваться и начать работать на благо города. Достичь этого, в теории, можно тремя путями:

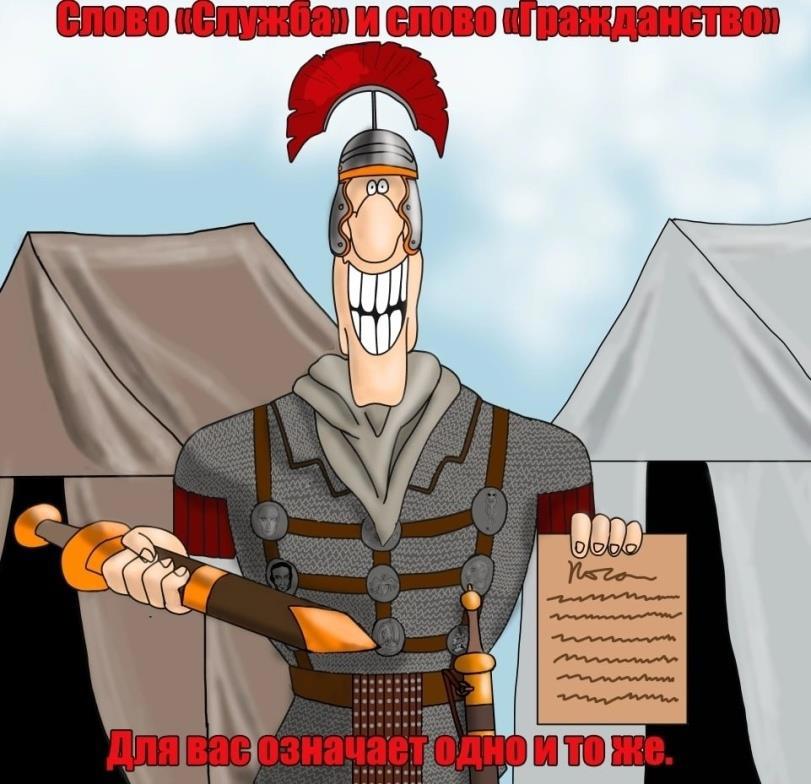

1. Древнеримский.

чтобы в город взяли — надо начать на него работать, причем на тяжелой и опасной работе на которую горожане не согласны. Например служить в армии и гонять других деревенских. Не можешь или не хочешь? Звездуй домой.

чтобы в город взяли — надо начать на него работать, причем на тяжелой и опасной работе на которую горожане не согласны. Например служить в армии и гонять других деревенских. Не можешь или не хочешь? Звездуй домой.

2. Средневековый. Похож на древнеримский, но ключевое отличие в том что деревенские и городские принадлежат к одной нации и религии. Плюс вместо службы в армии чаще были просто всякие низкоквалифицированные работы.

3. Инклюзивно-толерантный. Разрешаем и всячески поддерживаем то что на родине мигрантов запрещено в надежде что бежать к нам будут в основном нетакусики которым дома плохо жилось без того что у нас можно. Проблема в том что нетакусиков в популяции не так уж много. Другая проблема в том что благодаря пропаганде толерантности перестают размножаться даже богатые «горожане».

Первые два способа точно работают, но плохо совместимы с современными мейнстримными идеологиями. Третий пока проверяется.