Великая оболганная кавалерия

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковВ конце XIX века развитие стрелкового оружия и артиллерии сделало кавалерию бесполезной. Распространенный и в корне неверный тезис. «Устаревшая» кавалерия активно участвовала в ВОВ, причем дело было совсем не в ретроградстве краскомов-буденовцев. Перед ВОВ кавалерию как раз сокращали переформировывая в механизированные части и возрождать ее взялись уже в ходе войны. Чему способствовало то что мехкорпуса сгорали за считанные дни, в отличие от кавалерийских. Вот только возрождение кавалерии было признанием довоенных ошибок, а главное, после войны она таки была свернута. И вовсе не потому что готовились к ядерной войне, точнее не только из-за этого.

Лошадь — не мотоцикл

Есть две крайности: представление о лошади как о четвероногом мопеде без устали везущем всадника на сотни километров и «пару километров галопом проскакать, а на дальние расстояния как пешком». Разумеется, истина посредине:

— нормальный суточный переход в кавалерии — 50 км безбольшого привала при продолжительности движения 7 — 8 часов;форсированный суточный переход — 75 км при дневном маршес большим привалом во второй половине пути на 3 — 4 часа;

— средняя скорость движения кавалерии с учетом малыхпривалов и водопоя в пути — днем 7 км в час, ночью — 4 — 5 км в час

При этом нагрузка на верховую лошадь по той же книге оценивалась в 30% от ее массы, т. е. 120 кг для при массе 400 кг. Для вьючной норма ниже — 25% или 100 кг. Это связано с тем что на крутом подъеме всадник с лошади может слезть, а вот вьюк — нет. Вес кавалерийского седла вместе с вьюками 39-42 кг. Во вьюки входит еда и походное снаряжение как для всадника, так и его коня.

Не мотоцикл, да. Но сравнивать надо с пехотой:

— Скорости движения пехоты:

• без груза 4.5 км/час

• с грузом 21кг 4 км/час

• форсированный марш 5 км/час

• по плохим дорогам 3 км/час

— Суточный переход:

• нормальный марш 32 км.

• форсированный марш 50-60км.

И так, форсированный марш пехоты соответствует обычному у кавалерии, нормальная длительность марша у кавалерии почти вдвое выше. Нагрузка 21 кг, судя по всему, подразумевается без обмундирования весившего 6-9 килограмм.

Обоз и арта двигались со скоростью пехоты

При совершении марша тыловые транспортные подразделения на конной тяге следуют самостоятельной колонной. Средняя скорость движения их 4 — 5 км в час. Величина нормального перехода 30 — 36 км, форсированного до 50 км с большим привалом продолжительностью 4 часа

Основные нормативы работы артиллерийских лошадей намарше в равнинной местности следующие: нормальный суточный переход артиллерии на конной тяге — 30 км с большим привалом продолжительностью до 3 часов; форсированный переход — 50 км с большим привалом не менее 4 часов

И так, в «домоторную» эпоху кавалерия была самым быстрым родом войск, но при условии что она движется без обоза. Но в том и дело что она могла некоторое время передвигаться без обоза на возимом запасе и подножном корме. Потом конечно начнется падежь, если только обоз вовремя не подойдет, но так или иначе на короткие рывки кавалерия способна.

Так вот, убила кавалерию моторизация давшая увеличившая скорость передвижения на порядок — до десятков километров в час и сотен километров в сутки. Кавалерия при этом оказалась нишевым юнитом для труднодопроходимой местности, которого нужно слишком мало чтобы ради этого держать целый род войск. При этом автомобилизация шла и на гражданке из-за чего солдата умеющего обращаться с лошадьми сейчас поди найди. Но в мировые войны была актуальна массовая пехота на которую в те времена автомобилей не произвести и кавалерия была вполне годным подвижным соединением. Что и продемонстрировала РККА:

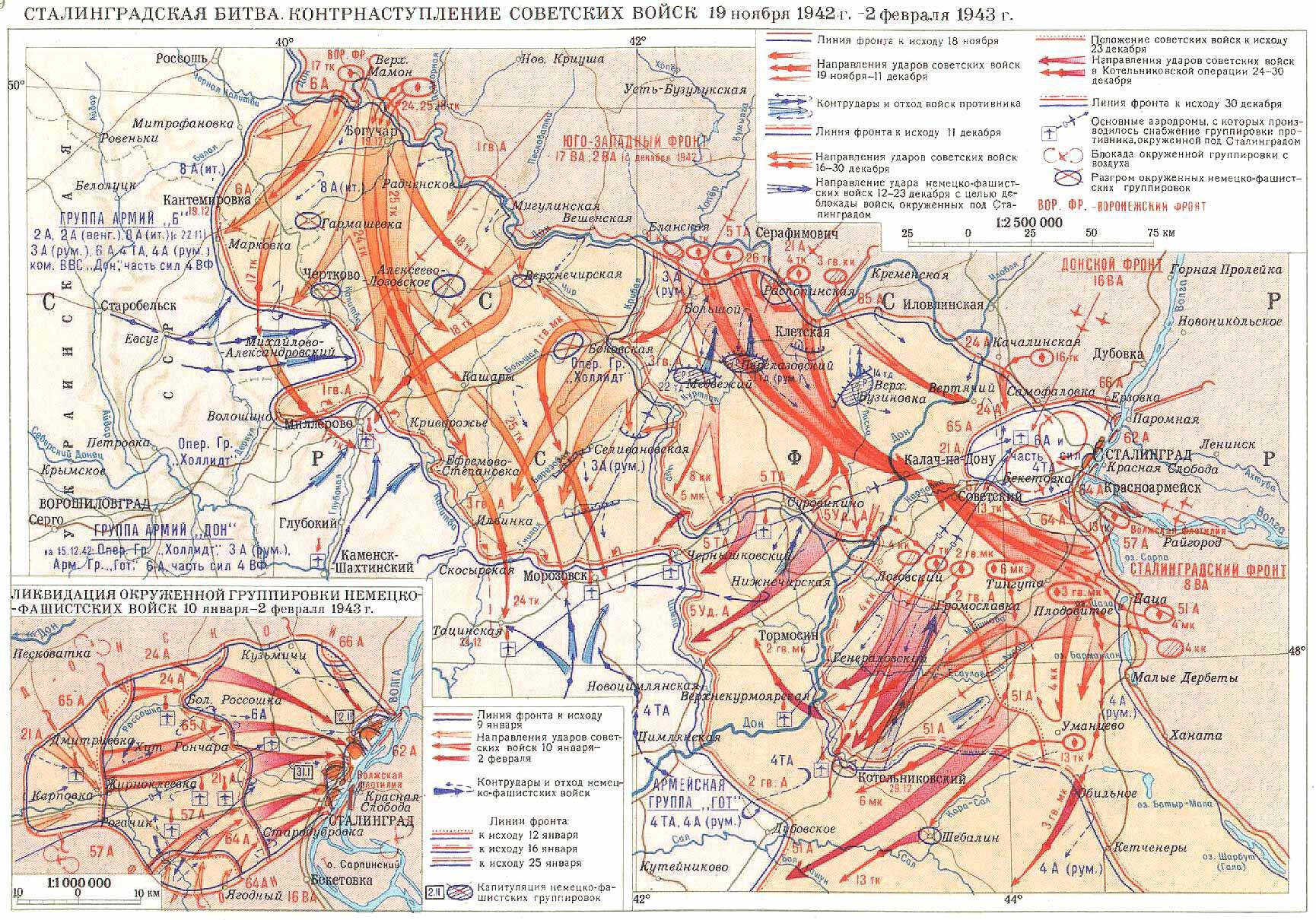

Асимметричными стрелками обозначены наступления кавалерийских соединений.

Разумеется, кавалерия в мировые войны была либо ездящей пехотой, либо мертвой. Исключения были, но ситуативные. Вот только спешивание кавалерии применялось аж с античности, но считалось признаком неумения греков-римлян ездить верхом. Но в огнестрельную эпоху уже существовали драгуны задачей которых было в том числе вести бой в пешем строю. Века с XVIII известны, если не раньше. А конные атаки оканчивались весьма печально еще при Куннерсдорфе и Бородино.

Что было в реальности?

Открываем Деннисона, и видим что умные мысли преследовали его:

Таким образом, вывод из уроков кампаний 1870 г. может быть сделан следующий: есть возможность ценой огромных потерь и почти полного уничтожения пожертвованной для того конницы при известных обстоятельствах выиграть время в критическую минуту, остановить наступление неприятеля и даже склонить колеблющуюся победу на свою сторону, причем во всех этих случаях принесенные жертвы с лихвой окупаются приобретенным результатом. Но обстоятельства в нынешнее время складываются крайне редко таким образом, чтобы явилась возможность не к совершенно напрасному принесению этих жертв, вследствие чего деятельность конницы, примененной старым способом на поле сражения, не могла не потерпеть значительного ограничения.

но он был быстрее:

Тем не менее, так как, несомненно, и в будущем будут встречаться случаи, когда конница окажется необходимой для действия против того или другого рода оружия, то в составе каждой армии [449] часть конницы должна быть организована, снаряжена, вооружена и обучена сообразно с этой целью. Такой конницы должно быть приблизительно четверть ее состава.

однако не все так плохо — я скипнул многабукаф с одой револьверу как основному оружию конницы вместо сабли. Приведу лишь самый сок:

Теперь попробуем выяснить себе, каким образом должна в будущем конница, вооруженная револьвером, атаковать пехоту. Каждый человек должен быть обучен стрелять на галопе и сейчас же бросаться в отверстие, которое он себе выстрелом пробьет в неприятельских рядах. Почему это не может быть более действительным образом действия, нежели простой налет с холодным оружием в руках? Два-три выстрела, сделанных каждым всадником, начиная с 75 шагов от пехоты, должны же причинить некоторые потери или же по крайней мере помешать спокойному прицеливанию пехоты, произвести известный беспорядок, а быть может, и побудить некоторых к отступлению. Если затем коннице действительно удастся ворваться в ряды, то разве револьвер не окажется действенным и смертоносным оружием?

Заботливым обучением можно без особенного труда довести людей до того, что они будут с достаточной меткостью стрелять на карьере: и так как всеми признано, что в будущем конница, чтобы иметь возможность действовать, должна быть отлично обучена, то почему бы стрельба из револьвера не могла быть включена в число предметов обучения? Если затем соединить силу удара коня с действием из револьвера, то разве не получится гораздо более вероятности для прорыва неприятельской пехоты, чем теперь при условии вооружения всадников только саблей?

такое комментировать — только портить.

Тем не менее, стрелять из револьверов на карьере по Деннисону должан была лишь четверть всей кавалерии. Большую же часть он предлагал сделать драгунской:

Из вышеизложенного становится понятным, что прежде драгуны, спешившиеся для занятия какой-либо позиции и оставив [461] лошадей скрытыми за 150-250 шагов сзади, успевали дать всего несколько выстрелов, как неприятельская пехота уже наседала на них. Затем всякий бой решался по большей части холодным оружием — другого не было; если теперь предположить, что драгуны вступили в рукопашный бой с насевшей на них пехотой и затем были вынуждены к отступлению, то они имели очень мало шансов беспрепятственно добраться до своих лошадей и сесть на них{138}. Опасение очутиться в таком затруднительном положении вело, вероятно, часто к раннему отступлению, вследствие чего многие позиции были сданы неприятелю почти даром, между тем как упорная оборона их могла стоить неприятелю очень дорого, а иногда даже привести его атаки к неудаче.

Как все изменилось теперь! Драгуны или конные стрелки могут, спешившись, вполне спокойно расположиться на позиции; открыть огонь уже по приближении неприятеля на 1000 шагов, с 600 шагов нанести ему сильные потери и затем частым огнем решить дело раньше, чем противник подойдет на 250 шагов. Вместе с тем ничто не мешает драгунам продолжать огонь до приближения противника на 200 шагов и затем в худшем случае добежать до своих лошадей, спрятанных в роще или позади деревни, сесть на них и уйти.

Вероятно, все согласятся, что новое оружие откроет широкое поле действий для драгун. Увеличившаяся дальность обстрела вообще и увеличившееся расстояние, с которого бой может быть решен огнем, все перевернули. Время, потребное всадникам, чтобы сесть в случае неудачи на коней, не изменилось; время же, которым они для этого располагают, возросло в значительной степени. Вместе с тем дальнобойность, скорострельность и меткость их оружия также увеличились в необыкновенной степени{139}. Было бы совершенно безумно при совершенно изменившихся обстоятельствах продолжать придерживаться прежних взглядов.

Но с другой стороны до идеи конармии Деннисон как-то не додумался:

Если действительно деятельность конницы на поле сражения сузилась, то появляется вопрос: не вознаградилась ли она вполне расширением деятельности ее вне поля сражения? Новое огнестрельное оружие придало конным стрелкам такое значение, какого они никогда не могли получить прежде, и увеличило случаи их применения.

Железные дороги, телеграфы и другие пути сообщения — весьма важные объекты для действий, и их сохранение так существенно, что значительные конные массы становятся необходимыми как для охранения, так и для разрушения их. Сильный отряд конных стрелков с конными орудиями будет всегда иметь возможность жить за счет страны и, с одной стороны, благодаря быстроте своих движений, ускользать от крупных неприятельских частей, а с другой — благодаря вооружению и полной самостоятельности -разбивать мелкие.

В самом начале войны эти всадники выставляют передовые наблюдательные посты, которые должны иметь своего отдельного начальника и наступают неразрывной упругой линией; они не должны позволить остановить себя мелким пехотным частям, но должны их разбивать и продолжать движение, осматривая всю местность кругом, пока не наткнутся на неприятельские передовые посты. Раз достигнуто соприкосновение с неприятелем, оно ни под каким видом не должно быть больше потеряно. Напирая [467] на неприятеля в слабых пунктах, задерживая его в сильных, понемногу определяют его силу и расположение.

Подобный отряд идет на 2-3 перехода впереди армии, которая под его прикрытием двигается с большими удобствами и в полной безопасности. Конница уже по одному тому, что она двигается быстрее пехоты, должна быть постоянно впереди фронта армии; тогда достигается, кроме того, еще и возможность более легкого ее продовольствования. Опыт показал, что подобный образ действий, безусловно, самый лучший. Австрийские всадники времен Фридриха, раз вступив в соприкосновение с неприятелем, никогда больше его не теряли, примерами чего могут служить Зоор и Гохкирхен. Так же действовали казаки против Наполеона. В войну 1870 г. германские армии спокойно двигались под прикрытием выдвинутой далеко вперед конницы, пока деятельность последней, благодаря недостаткам ее вооружения и образу действий, не была в высшей степени затруднена франтирьерами.

Небольшие разъезды должны шнырять как на фронте, так и на флангах армии; это — ее щупальца, ее глаза и уши, а часто и ее кормильцы. Главнокомандующий без конницы блуждает в совершенных потемках; он может двигаться только медленно и нерешительно; не знает, куда направить свои удары, откуда ожидать неприятеля.

Только «щупальца» при пешей армии. История показала что эти взгляды разделялись генералами до ПМВ включительно.

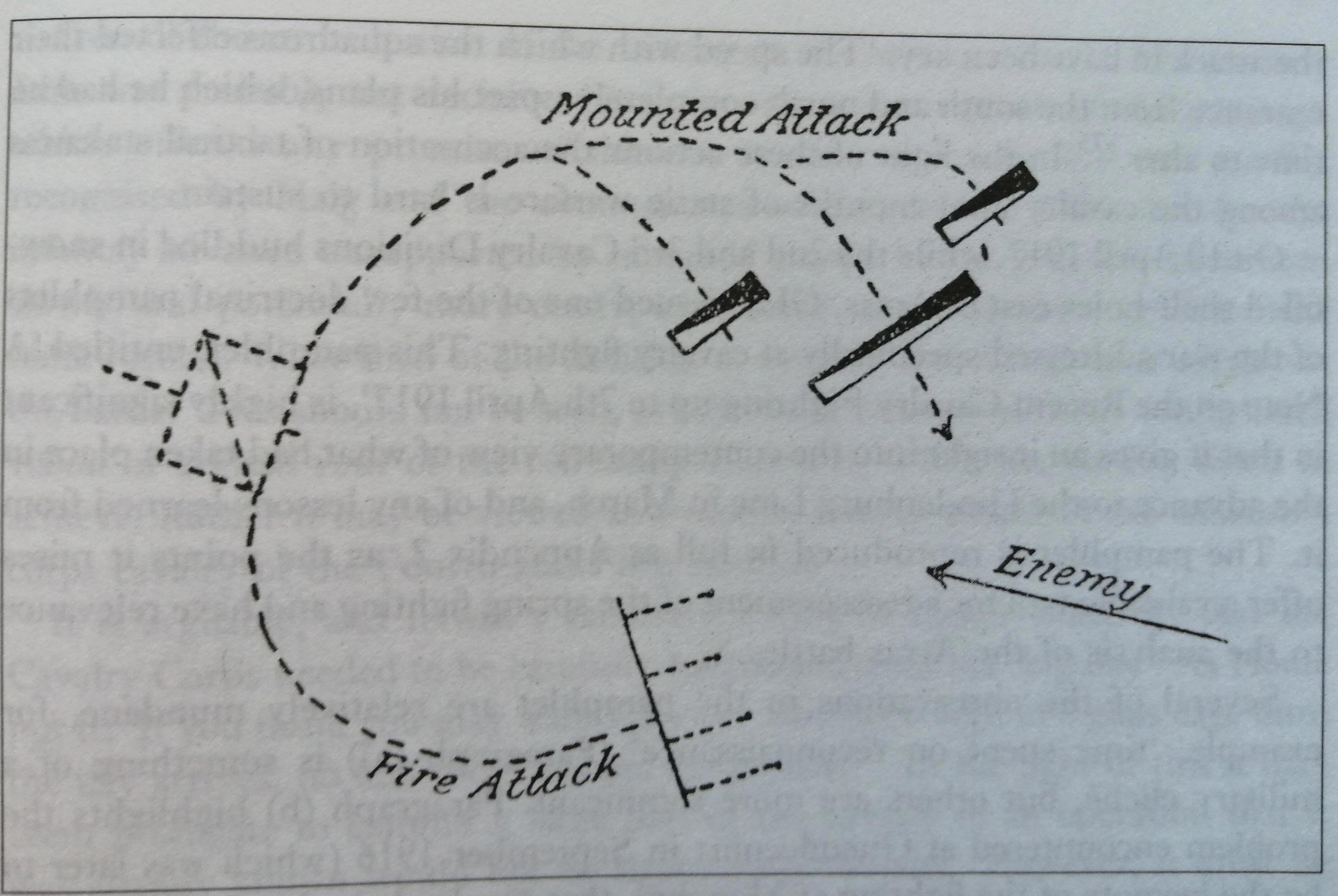

Тем не менее к началу ПМВ от адского ада с конными пистолетчиками в целом избавились. Как минимум британцы сумели разработать эффективную тактику атаки в конном строю в эпоху пулеметов. Идея заключалась в сочетании огня на подавление спешенной конницы и маневра не спешенной:

Проблема тактики видна из рисунка — нужно место для флангового охвата маневренной компонентой, что не про Западный Фронт ПМВ. Впрочем, как можно узнать по ссылке, джентельмены находили возможности для конных атак и там. В конце ПМВ британская кавалерия действовала совместно с танками.

На самом деле попытки ходить в конные атаки не были ретроградством. Дело в том что на коротких, до нескольких километров, дистанциях лошадь способна двигаться галопом развивая скорость порядка 10 м/с, против 2 м/с у бегущей пехоты. При этом площадь проекции всадника конечно больше чем у бегущего пехотинца, но не в пять раз

Кроме того, высокая скорость в сочетании с артподготовкой означает что ответного огня может вообще не быть.

И в чем тогда проблема?

Самая главная проблема кавалерии того периода была в ее распылении и привязанности к пехоте. Максимум корпуса в составе «общевойсковых» армий, если не дивизии. По сравнению с этим то же увлечение кирасирами лишь незначительные трудности. Требовалось массирование кавалерии в конные армии до чего додумались уже в Гражданскую — в противном случае общевойсковая армия могла парировать угрозу прорвавшегося одинокого кавкорпуса отправив на перехват свой кавкорпус. А смешивание кавалерии с пехотой приводило к потере подвижности. Но до Конармий додумались уже в Гражданскую.

С другой стороны в ВОВ конармий уже не было. Зато были конномеханизированные группы. Кавалерийскому корпусу придавался танковый или механизированный, либо два танковых, либо танковый и механизированный, что компенсировало дефицит мотопехоты в советских мехчастях — не хватало грузовиков. Да, двигалось это со скоростью кавалерии, но это все равно быстрее чем немецкие пехотные дивизии. При этом нужда в конных атаках на тактическом уровне отпала — их заменили «танковые десанты».