Великий мастер полифонии

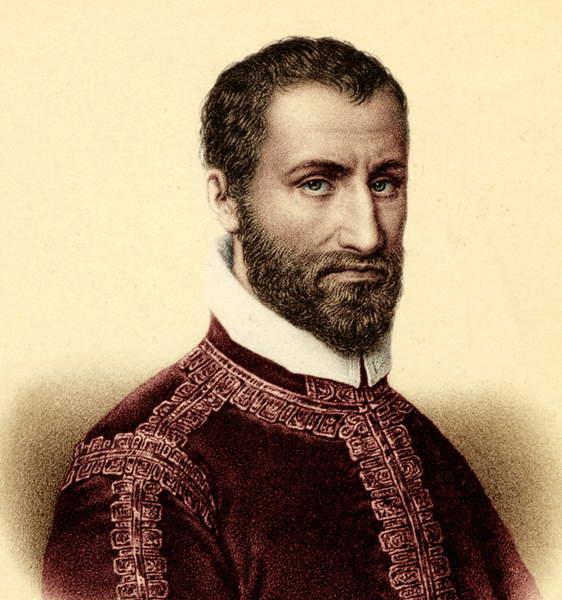

Автор: Игорь РезниковСегодня – 430-й день памяти Джованни Пьерлуиджи да Палестрина – одной из самых крупных фигур в музыке позднего Возрождения. Дата, когда он закончил свой жизненный путь, отмечается по той причине, что она достоверно установлена в отличие от даты и даже места его рождения (скорее всего, декабрь 1525 или 1526 года; Рим или город Палестрина). Наиболее вероятно то, что он все же родился в этом маленьком городке, где его предки жили на протяжении нескольких поколений, но в детстве его увезли в соседний Рим. От этого географического названия и происходит имя, под которым известен композитор.

Дата, когда он закончил свой жизненный путь, отмечается по той причине, что она достоверно установлена в отличие от даты и даже места его рождения (скорее всего, декабрь 1525 или 1526 года; Рим или город Палестрина). Наиболее вероятно то, что он все же родился в этом маленьком городке, где его предки жили на протяжении нескольких поколений, но в детстве его увезли в соседний Рим. От этого географического названия и происходит имя, под которым известен композитор.

Жизнь Палестрины прошла в спокойном и сосредоточенном служении своему искусству, она по-своему соответствовала его художественным идеалам уравновешенности и гармонии. В 1537 году он стал певчим в базилике Санта-Мария-Маджоре, там он также изучал музыку между 1537 и 1539 годами. В 1544 году Палестрина был принят на должность органиста в соборе своего родного города.  В его обязанности, кроме игры на органе, входили помощь в руководстве хором и преподавание музыки. Мастерство молодого музыканта привлекло внимание епископа Палестрины кардинала Джованни Марии Чокки дель Монте, будущего Папы Юлия III. Это был первый могущественный покровитель Палестрины, и именно благодаря ему музыкант стал часто появляться в Риме. Документальные свидетельства творческой деятельности Палестрины в этот период отсутствуют, но, по-видимому, уже в это время он начал осваивать искусство жанров мессы и мотета, которые впоследствии займут основное место в его творчестве. В 1554 г. Палестрина опубликовал первую книгу месс, посвященную своему покровителю.

В его обязанности, кроме игры на органе, входили помощь в руководстве хором и преподавание музыки. Мастерство молодого музыканта привлекло внимание епископа Палестрины кардинала Джованни Марии Чокки дель Монте, будущего Папы Юлия III. Это был первый могущественный покровитель Палестрины, и именно благодаря ему музыкант стал часто появляться в Риме. Документальные свидетельства творческой деятельности Палестрины в этот период отсутствуют, но, по-видимому, уже в это время он начал осваивать искусство жанров мессы и мотета, которые впоследствии займут основное место в его творчестве. В 1554 г. Палестрина опубликовал первую книгу месс, посвященную своему покровителю.

В 1547 году Палестрина женился на Лукреции Гори. У них родилось трое сыновей: Родольфо, Анджело и Иджинио. Лишь последний пережил своего отца. В 1551 году Палестрина вернулся в Рим, где получил первое из своих папских назначений в качестве музыкального руководителя хора капеллы Джулия. Эта капелла была музыкальным учреждением собора Св. Петра. Благодаря усилиям папы Юлия III она была в свое время реорганизована и превратилась в важный центр обучения итальянских музыкантов, в отличие от Сикстинской капеллы, где преобладали иностранцы. К 1555 году относится первое обращение композитора к светской музыке – появляется первая книга его мадригалов.

Но в этом году происходят важные изменения в католическом церковном правлении. Умирает Папа Юлий III, и папский престол занимает Марцелл II, гораздо более бескомпромиссный и жесткий. С Папой Марцеллом связана одна из легенд, которые сопутствовали жизни Палестрины.

Рим, 28 апреля 1565 года. Папа разгневан. Эта полифоническая суета голосов в церковной музыке! Мы больше не понимаем ни слова из священных текстов. А господа композиторы даже не чураются включать в свои духовные сочинения мелодии непристойных песен. Мерзость! И именно поэтому Тридентский собор, который сейчас заседает, должен запретить всю многолосную полифоническую церковную музыку. Многовековому искусству грозит конец. Но затем случается чудо. Всего за одну ночь Джованни Пьерлуиджи да Палестрина сочиняет целую мессу. Ангел спускается с небес и диктует ему ноты. А когда на следующий день в доме кардинала Вителлоццо Вителли собрались князья церкви, чтобы принять решение о запрете, певцы папской капеллы вдруг запели новую мессу Палестрины. И все пришли в восторг: несмотря на многочисленные полифонические ухищрения, они услышали небесную музыку, чистую, полную воздуха и света – и каждое слово было при этом понятно. Так Палестрина спас церковное многоголосие.

Конечно, это только легенда. Однако прослушивание перед кардиналами 29 апреля 1565 года действительно имело место. О запрете церковной полифонии речь никогда не шла, но в ходе контрреформации произошло очищение духовной музыки от всего светского, возвращение к понятности текстов. А месса Палестрины, получившая известность как «Месса Папы Марцелла», стала одним из его самых известных произведений.

В сентябре 1555 г. усиление строгих порядков в капелле привело к увольнению Палестрины и еще двух певчих. Указ нового папы запрещал женатым мужчинам служить в папском хоре, а Палестрина вместе с двумя своими коллегами получил небольшую пенсию в качестве компенсации за увольнение.

В течение следующих пяти лет Палестрина руководил хором Св. Иоанна Латеранского. Однако на содержание капеллы отпускалось мало средств, поэтому усилия Палестрины сдерживались малочисленностью и плохой выучкой хора.Тем не менее, он добился приема в капеллу качестве певчего своего старшего сына Родольфо, которому тогда было около 13 лет. В конце концов Палестрина покинул это неудачное место: в архивах церкви Св. Иоанна Латеранского записано, что в июле 1560 года Палестрина и его сын внезапно уехали.

Прошел год, прежде чем Палестрина нашел работу. В марте 1561 он возвратился в собор Санта Мария делла Маджоре, где когда-то учился. В эти годы творчество Палестрины достигает наивысшего расцвета: в 1567 году выходит вторая книга его месс, в 1570 - третья. Публикуются также его четырехголосные и пятиголосные мотеты.

По приглашению кардинала Ипполито д'Эсте он затем стал капельмейстером на вилле д'Эсте в Тиволи, популярном курорте, и оставался там в течении четырех лет. Его сыновья Родольфо и Анджело в это время учились в недавно созданной Seminarium Romanum (Римской семинарии).

К этому времени слава Палестрины распространилась уже за пределы Италии. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1568 г. ему было сделано предложение от лица императора Максимилиана II переехать в Вену в качестве императорского капельмейстера. Место было престижным, но низкооплачиваемым, поэтому композитор отказался. Палестрина выдвинул высокие условия и тогда, когда он в 1583 году был приглашен к Мантуанскому двору. Однако композитор и герцог Мантуанский Гильельмо Гонзага, музыкант-любитель с некоторыми амбициями, действительно подружились, и Палестрине было поручено написать ряд композиций для герцогской часовни Св. Барбары.

В последние годы жизни Палестрина возвратился на пост руководителя капеллы Джулия при соборе Св. Петра: церковное управление, желая вернуть прославленного маэстро, даже увеличило его жалование, а потом сделало это еще раз. В знак признания его, как самого знаменитого римского музыканта, в 1578 году Палестрине было присвоено звание магистра музыки.

Композитору пришлось пережить много личных невзгод. Серия эпидемий, прокатившаяся по центральной Италии в конце 1570-х годов, унесла жизни его жены и двух старших сыновей, оба из которых подавали большие музыкальные надежды. Он сам серьезно заболел. Скорбя по поводу смерти жены, но к радости папы Григория XIII, он объявил о своем намерении стать священником. Однако вскоре после принятия сана Палестрина отказался от своих обетов, чтобы жениться в 1581 году на Вирджинии Дормоли, вдове богатого купца. Хотя он потратил немало времени на приведение в порядок ее состояния, но сохранил свою должность в церкви Святого Петра и продолжал сочинять. В 1585 году попытка сделать Палестрину музыкальным руководителем Папского хора оказалась неудачной - ввиду нарушения им целибата. Однако его признавали в качестве официального композитора папской капеллы. Засвидетельствовано, что Палестрина маршировал во главе папских певцов на церемонии возведения Египетского обелиска на площади Святого Петра.

В самом конце жизни Палестрина решил возвратиться в свой родной город на место руководителя церковного хора, где он служил много лет назад. С годами привязанность Палестрины к родным местам все более усиливалась, ведь в течение десятилетий он не покидал Рима.

Папа Григорий XIII поручил Палестрине восстановить традиционное литургическое пение в унисон. Задача оказалась слишком сложной, и редакционная работа Палестрины сменилась потоком творчества. Он также помог основать ассоциацию профессиональных музыкантов под названием «Virtuosa Compagnia dei Musici» (Виртуозная группа музыкантов). За два года до смерти Палестрины новый папа Климент VIII увеличил ему пенсию, и в том же году в знак исключительного уважения и восхищения коллеги-композиторы сделали подношение своему старшему коллеге, написав в его честь 16 Вечерних псалмов. В ответ Палестрина прислал им мотет «Vos amici mei estis» («Вы — мои друзья»).

2 февраля 1594 года Палестрина скончался в своём доме на Via dell’Armellino, и в тот же день был похоронен с почестями в Новой капелле близ Собора Святого Петра. В эпитафии на надгробии были начертаны на латыни слова, позднее получившие всемирное распространение в характеристиках композитора — «Джованни Пьерлуиджи Палестрина, князь музыки» (Joannes Petraloysius Praenestinus musicae princeps). При реконструкции собора в 1615 году капелла была снесена, и саркофаг Палестрины (где также были захоронены его первая жена Лукреция, двое его сыновей и другие родственники) был утрачен.

Судьба его творческого наследия оказалась счастливой - оно практически не знало забвения. Палестрину, в отличие от Иоганна Себастьяна Баха, не пришлось заново открывать в XIX веке, хотя распространению его достижений, как и в случае Баха, способствовал интерес композиторов-романтиков. Обширное наследие композитора отмечено и высочайшим мастерством, и глубокой содержательностью. Музыка Палестрины почти полностью сосредоточена в области духовных жанров: он автор 105 месс, более 375 мотетов. 68 офферториев, 65 гимнов, литаний, ламентаций. Наиболее ценным в его духовном наследии являются мессы. В них можно в полной мере оценить невероятную фантазию и изобретательность композитора. В этих композициях Палестрина использует самые разнообразные приемы построения формы, но всякий раз музыка оказывается глубокой, естественной и благозвучной.

«Nunc Dimittis» ("Ныне отпущаеши")

Мотеты Палестрины, которых сохранилось более 250, демонстрируют почти такое же разнообразие форм и типов, как и его мессы. Можно предположить, что один из них - «Accepit Jesu» («Прими Иисуса) был любимым детищем композитора – с нотами этого мотета Палестрина изображен на портрете, хранящемся в Ватикане.

Однако он отдал дань и жанру мадригала, чрезвычайно популярному в Италии в эпоху позднего Возрождения. В мадригалах Палестрина демонстрирует острое чутье к изобразительным и пасторальным элементам. Помимо этого, его следует вспомнить за раннее использование повествовательного сонета в форме мадригала. Исключительным художественным уровнем отмечены и его мадригалы на стихи Петрарки.

Мадригал "Chiare, fresche e dolci acque" ("Чистая, свежая и сладкая вода")

В конце XIX века мнение о том, что Палестрина представляет собой вершину итальянской полифонии, было уже устоявшимся. Его музыка стала образцовой моделью в практике обучения музыкантов искусству полифонии. Поколения молодых композиторов учили почитать музыку Палестрины как символ всего лучшего. В какой-то мере это имело и негативный привкус. Настойчивое условие создавать «контрапункт в стиле Палестрины» в экзаменационных требованиях академий и университетов выглядело несколько догматическим, сводило на нет большую гибкость, с какой Палестрина использовал свое полифоническое мастерство. Но и роль произведений Палестрины в овладении техникой контрапункта строгого стиля оказалась постине бесценной.

В творчестве Палестрины, чрезвычайно обширном как по объему, так и по богатству жанров, наряду с творчеством Орландо Лассо, искусство хоровой полифонии, развивавшееся в течение нескольких столетий, достигло своего высшего совершенства. Сложнейшие переплетения голосов полифонической ткани складываются у Палестрины в гармонически ясную и стройную картину: искусное владение полифонией делает ее подчас незаметной для уха. Со смертью Палестрины ушла в прошлое целая эпоха в развитии западноевропейской музыки: наступивший XVII век принес и новые жанры, и новое мировоззрение.