Как деды воевали: пехота и артиллерия

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковCоветские фильмы о Великой Отечественной при всех их достоинствах показывали собственно боевые действия, скажем так, странно. Одна из причин в том что прописанное в боевых уставах некиногенично и затратно. Да и не всегда воплощалось в реальности в которой бывали и хуманвейвы. Но были и примеры действия более-менее по уставу и стремление действовать по уставу в меру возможностей.

Тут я буду рассматривать наступательный бой ибо с одной стороны он считался уставами того времени основным, а с другой именно с ним связано больше всего трэша. Все помнят эти зерграши советской пехоты на пулеметы и немецких автоматчиков? Хорошо если следом за танками, что больше про конец войны. Кроме того, сказанное про атаку РККА на Вермахт соответствует и атаке Вермахта на РККА — тактика была близкой, за исключением ряда нюансов, обусловленных отличиями в имеющемся вооружении.

Что собственно атаковали?

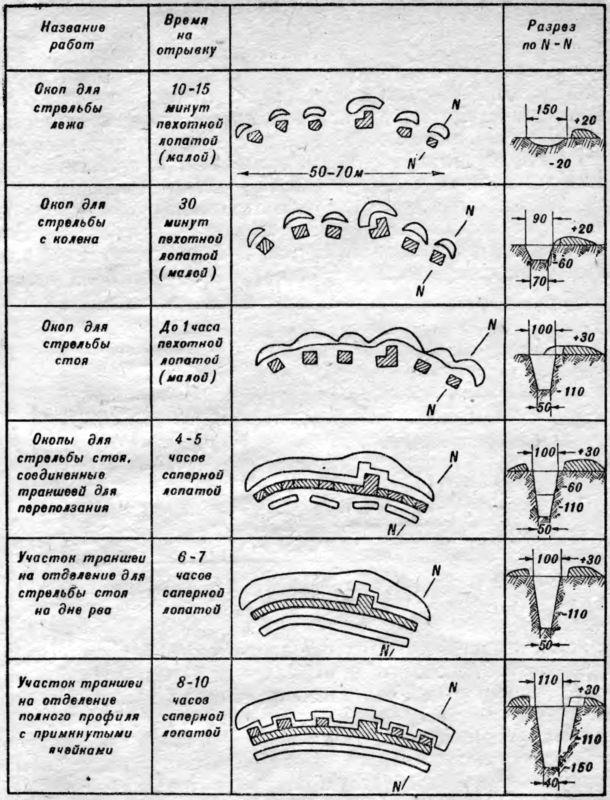

Тут все зависело от того сколько у немцев (или советских) было времени копать

За световой день можно отрыть окопы полного профиля. Как минимум на следующий день (а возможно и раньше) к окопам добавятся убежища на случай артобстрела.

Если фронт стоит долго — добавятся ДЗОТы и может быть даже ДОТы — «бункеры с пулеметами». Кроме того обычные траншеи протянутся вширь и вглубь. Со времен Первой Мировой оборона эшелонируется в глубину поскольку первую линию слишком легко раскопать артиллерией. По возможности ставятся мины и проволока. Подробности здесь , здесь и тут.

Пространство перед окопами заранее пристреливалось артиллерией и минометами обороняющихся. В случае с немцами у артиллерии была хорошая связь с пехотой на передовой, в том числе по радио. У РККА средств связи хронически не хватало.

И как это все атаковать? По условию задачи танков нет, да и хоть бы были у немцев было чем их остановить от противотанковых пушек (да Т-34 и КВ их по началу держали, но только в лоб и с дистанции более 500 метров) до тех же мин.

Огонь и передвижение

Основополагающий принцип той войны, благополучно пропущенный кинематографом — все перемещения происходили либо скрытно (в темноте или за складками местности), либо сопровождались огнем на подавление. Результаты которого могли быть от снижения эффективности огня обороняющихся, до полного его прекращения.

Огонь на подавление мог вестись из стрелкового оружия, пулеметов и наконец артиллерией с минометами. В первом случае противник в лучшем случае загонялся на дно окопов, а вот во втором был вынужден уходить уже в убежища, если они имелись, выход из которых занимал время. Кроме того, артиллерия стреляла в основном навесиком и не требовала заморачиваться с выбором позиции обеспечивающей чистую линию огня. Наконец 82-мм батальонный миномет при близком весе с пулеметом Максим имел эффективную дальность 2.5 км против максимум 1 км у пулемета и мог дольше поддерживать наступление огнем с места — было бы целеуказание. Одним словом:

И потому говорим «пехота» — подразумеваем «артиллерия и минометы». Без них стрелковое подразделение небоеспособно.

— У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два «максима». «Дегтярева» — три. Минометов восьмидесяти двух — три.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

«В окопах Сталинграда»

«В окопах Сталинграда»

Обратите внимание что хоть активных штыков в батальоне меньше чем во взводе, но вот батальонных минометов все еще взвод (3 штуки) из положенной по штату роты (9 штук). Т.е. цифры очень похоже на правду (не удивительно учитывая биографию автора и год издания) — находившиеся на передовой стрелки, пулеметчики и ротные минометчики сточились сильнее чем батальонные минометы стреляющие из глубины обороны и с закрытых позиций.

Вообще с ротными минометами РККА не повезло. И конструкция с газовым краном спорная и в войсках его не любили при том что немецкий аналог люто ненавидели. Так что опять же под минометами понимаем батальонные и выше — с ними как раз было весьма неплохо. При этом в плане эффективности воздействия батальонный 82мм миномет считался примерно аналогичным 3-дюймовой пушке, а полковой 120-мм - 5-дюймовой.

Целеуказание минометчикам мог дать командир батареи заняв позицию на высоте — больше не кому, коптеров и даже раций не завезли. Ну точнее рации были, но мало и тяжелые. Так по штату стрелкового полка весны 1942 раций в полку было 9 штук.

О трупозакидывании

Приведенная выше цитата со сточившимся до взвода батальоном, безусловно деморализует. Хорошая новость в том что основная масса потерь была не убитыми.

Согласно книге Кривошеева всего за годы войны было мобилизовано вместе с находившимися в РККА и РККФ до войны 34 миллиона человек. При этом безвозвратные потери составили 11.9 миллионов убитыми, пропавшими и пленными, еще 2.5 миллионов стали инвалидами. Да, это в среднем по ВОВ, но даже летом 1941 шансы на выживание далеко не нулевые.

Безвозвратные и санитарные потери за шесть месяцев и девять дней 1941 г. составили 4 млн 473 тыс. 820 чел. Из них убито и умерло на этапах санитарной эвакуации -- 465,4 тыс. чел.; умерло от ран в госпиталях-- 101,5 тыс. чел.; умерло от болезни, погибло в результате происшествий и т. п. -- 235,3 тыс. чел.; пропало без вести и попало в плен -- 2335,5 тыс. чел.; ранено, контужено -- 1 256,4 тыс. чел.; заболело 66,1 тыс. чел., обморожено -- 13,6 тыс. чел. Особенно высок процент (52,2 % общих потерь) пропавших без вести и попавших в плен.

Легко видеть что основные потели 1941 были пленными и пропавшими без вести. Тоже, безусловно, приятного мало, но хотя-бы есть варианты. При этом даже в 1941 1.256 миллионов раненых удалось эвакуировать в госпитали.

Всего в госпитали попало 14.68 миллионов за всю войну. Из них 76 % возвращено в строй, 17 - комиссовано или отправлено в отпуск, 6.1 % - умерло. В среднем в госпитале лежали от 34 дней (больные) до 76 дней (раненые).

В таблице 138 даны потери по отношению к среднемесячной списочной численности частей действующей армии. За третий квартал 1941 среднемесячные безвозвратные потери составляли 18.8 % списочного состава, в 4 квартале - 10.95 %. В 1942 году процент среднемесячных безвозвратных потерь резко снижаются что связано с меньшим количеством котлов.

Советский тактикул

В 1941 и начале 1942 года в РККА действовал БУП-38. В марте 1941 года был выпущен БУП-42 по которому в целом воевали до самого конца, благо в уставе 1942 года были даже те самые штурмовые группы, проблема была лишь в том чтобы применить написанное на практике.

Согласно БУП-38 стрелковый взвод наступал в полосе шириной до 150 метров. При этом во взводе по штату был 51 человек включая командира. Легко видеть что при развертывании взвода в цепь интервал будет не более 3 метров. При этом интервалы в цепи в БУП-38 не нормировались (или я это пропустил), а в БУП-42 указаны как 6-8 шагов, что эквивалентно 4-5.5 метрам.

Чем больше интервалы - тем меньше потери от огня противника, но слабее и собственный огонь. К счастью в отделении времен ВОВ основную плотность огня давали ручной пулемет и автоматы. Боевая скорострельность мосинки 10 выстрелов в минуту, ДП/ППШ - 90 в/мин. Автоматов в советском отделении минимум два: у комода и одного из стрелков. Другая проблема рассредоточения - теряется управляемость. Индивидуальных раций и близко нет, а 11 веловек с 5-метровым интервалом растянутся на 55 метров - уже особо не докричишься.

Вот только в БУП-42 фронт наступления всего взвода максимум 100 метров. Как расположить 44 человека (управление взвода теперь не в общей цепи) на фронте до 100 метров с интервалами не менее 4 метров? Использовать смекалку и посылать в атаку не всех, а сколько поместится. А поместится 25 человек и менее. Куда остальных?

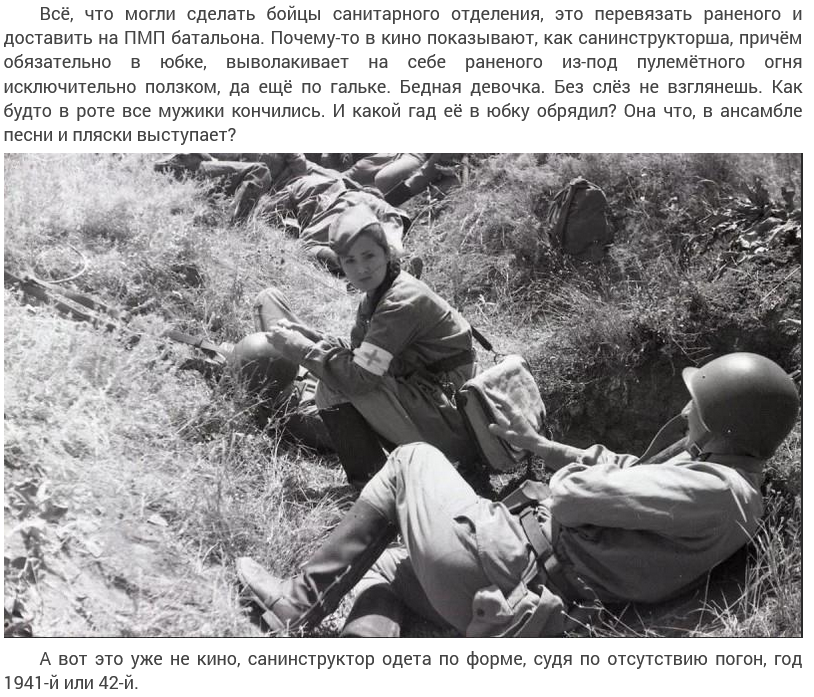

Во-первых взвод может быть банально не укомплектован по штату. Во-вторых кто-то должен подносить боеприпасы и выносить раненых и кроме как в самом взводе этим заняться некому. В роте одно санитарное отделение из аж 5 человек, часто девушек. В батальоне санвзвод из... 8 человек.

В 1941 в распоряжении взводного было минометное отделение с одним 50мм минометом, после миномет забрали, зато дали трех снайперов. Впрочем есть мнение что под снайперами подразумевались просто отборные стрелки. При этом если в БУП-38 взводный должен был вести за собой взвод аки на плакате, то в БУП-42 его переместили за стрелковую цепь поручив в том числе управлять собственными и приданными огневыми средствами. Учитывая фронт наступления и отсутствие раций, участие в наступательном бою у Ваньки-взводного сводилось к указанию снайперам (или приданному огневому средству) какой конкретно пулемет надо заткнуть.

В 1941 в распоряжении взводного было минометное отделение с одним 50мм минометом, после миномет забрали, зато дали трех снайперов. Впрочем есть мнение что под снайперами подразумевались просто отборные стрелки. При этом если в БУП-38 взводный должен был вести за собой взвод аки на плакате, то в БУП-42 его переместили за стрелковую цепь поручив в том числе управлять собственными и приданными огневыми средствами. Учитывая фронт наступления и отсутствие раций, участие в наступательном бою у Ваньки-взводного сводилось к указанию снайперам (или приданному огневому средству) какой конкретно пулемет надо заткнуть.

У ротного в 1941 году был пулеметный взвод, в 1942 либо что Маркс пошлет комбат придаст, либо взвод многострадальных 50мм минометов. Комбат мог придать ротному пулеметчиков и противотанковые ружья из пульроты и роты ПТР. Более того, был практически обязан ибо эти юниты могли адекватно воевать лишь на передовой. А вот батальонные минометы комбат обычно оставлял при себе поскольку участвовать в бою мог лишь назначая цели для минометов и приданых свыше огневых средств и определяя место и время ввода в бой резерва.

На уровне батальон-дивизия смотрим для начала схему:

В 1941 году наступают два полка из трех на фронте 5-6 км, в 1942 уже все три полка без одного батальона в резерве дивизии на фронте 3-4 км. Вариант 1941 плох тем что выключал из первоначальной атаки всю артиллерию и минометы одного полка. Если атаковала дивизия укомплектованная по довоенным штатам то потеря невелика поскольку у той дивизии два артполка. Но после потерь лета 1941 дивизионную артиллерию урезали и минометы с полковыми пушками стали совсем не лишние.

Как видно из схемы, в варианте 1941 года в первой линии наступало 8 стрелковых рот, на роту приходилось от 625 до 750 метров фронта. Что дает на взвод даже больше уставных 150 метров. В 1942 в первой линии 8 уже не рот, а батальонов и на фронте 3-4 км что дает от 375 до 500 метров на батальон. Это заметно меньше уставного предела 700 метров на батальон, ну так в уставе и было написано до 700 метров. Батальону разрешалось иметь официальный резерв, а не просто санитаров и подносчиков боеприпасов.

Зачем так мельчить? Помним про огонь на подавление, который могут эффективно вести только артиллерия с минометами:

Опытом установлено, что в целях создания большей плотности разлёта осколков, приближающейся к плотности зоны сплошного поражения, можно считать фронт разлёта осколков для сплошного поражения:

— для 76-мм орудий и 82-мм миномётов 10 м;

— для 122-мм гаубиц и 120-мм миномётов 20 м;

— для 152-мм орудий 25 м.

Тогда для типичных артиллерийских подразделений и частей ширина участков подавления при равномерном распределении разрывов будет равной:

— для миномётного батальона, сведенного из 82-мм миномётов, около 800 м;

— для миномётного дивизиона, сведенного из 120-мм миномётов, около 400 м;

— для артиллерийского полка стрелковой дивизии около 450—500 м.

При таком расчёте стрелковая дивизия собственными штатными средствами может подавить живую силу в траншеях на фронте 1600—1700 м.

Здесь дана максимальная плотность поражения осколками, она может быть расширена до норм, указанных в Правилах стрельбы наземной артиллерии для огневого вала (150—250 м на дивизион). Пользуясь приведённым расчётом, ширину фронта для штатных артиллерийских средств стрелковой дивизии можно довести до 2800— 3000 м (600—750 м для 120-мм дивизиона, 1400—1600 м для 82-мм батальона и до 750 м на артиллерийский полк). Следовательно, при максимальной плотности разрывов дивизия своими средствами может покрыть разрывами снарядов и мин такое протяжение траншей, которое немного больше половины её фронта наступления, а при минимальной плотности — ширину фронта своего наступления.

Но дивизия не в сферическом вакууме, а в составе корпуса или армии, у которых есть свои артполки. А потом даже и артиллерийские дивизии. В итоге получались те самые 200 орудий и минометов на километр. Причем умные люди старались делать нечто подобное еще летом 1941:

Артиллерийская группировка - мое почтение. За спиной каждой стрелковой, мотострелковой или танковой дивизии минимум один, а чаще и два артполка, да и в самих дивизиях еще должно быть по два артполка.

Но как организовать взаимодействие пехоты и артиллерии при проблемах со связью? Как-то так:

ПСО - последовательное сосредоточение огня. Немецкая оборона того времени строилась на системе опорных пунктов по которым и сосредотачивался огонь согласно заранее составленному плану. От пехоты и танков требовалось оказаться в нужное время в нужном месте с учетом известного плана работы артоводов. В ряде случаев при наличии хорошей связи артподдержка атаки могла осуществляться сосредоточенным огнем (СО) по вызову наступающих, но как мы видим часто обходились ПСО. С 1943 года переходят на огневой вал поскольку с одной стороны немцы рассредоточили оборонительные позиции, а с другой арты и снарядов стало больше.

Во время артподготовки пехота должна была приблизиться к немецким окопам на примерно 200 метров. Затем происходил перенос огня сразу после которого следовала атака. За атакующих тут было то что они знали когда конкретно будет перенос огня, против обороняющихся - необходимость выбегать из блиндажей гадая ложный это перенос или настоящий.

Движение за огневым валом при всей видимой простоте требовало хорошей подготовки личного и командного состава, но эта подготовка могла быть произведена в небоевой обстановке. Требовалось буквально бегать по полигону с оружием на время. Причем вместе с отцами-командирами.

Что делать если отстал от огневого вала? Страдать и надеяться на свои и приданные огневые средства и то что соседи продвинутся создав угрозу окружения. Теоретически можно подавить огневые точки противника своими силами, тактикульно перебежками сблизиться и закидать гранатами. Вот только на практике немцы начнут работать своей артиллерией, а с контрбатарейной борьбой у РККА все сложно:

Борьбу с артиллерией противника ведут специальные контрбатарейные группы. Надо сказать, что в работе этих групп в период артиллерийской поддержки атаки имеются некоторые особенности по сравнению с периодом артиллерийской подготовки. Они вытекают прежде всего из того, что во время атаки пехоты открывают огонь все те артиллерийские батареи противника, которые не были обнаружены в период подготовки наступательной операции. Кроме того, часть артиллерийских батарей противника могла сменить свои позиции в момент, непосредственно предшествующий нашему наступлению. Последнее наблюдается чаще всего тогда, когда нам не удается скрыть от противника подготовку к наступлению. Возможен подвод у участку прорыва и новых артиллерийских батарей с других участков фронта. Это, как правило, будет встречаться при медленном темпе наступления и длительной артиллерийской подготовке, выходящей за пределы 2 ½ - 3 часов. Звуковая разведка не может принести в этих условиях той неоценимой услуги, которую она оказывает в период подготовки наступления. Если учесть при этом то важное обстоятельство, часто в момент атаки пехоты огонь по артиллерии противника должен быть открыт немедленно, то станут ясными трудности работы контрбатарейных групп.

Работу звуковой разведки нужно компенсировать другими видами артиллерийской разведки. Поэтому колоссальное значение в этот период боя приобретает воздушная артиллерийская разведка. Однако в практике, к сожалению, воздушная артиллерийская разведка именно в этот период наступательной операции не всегда была хорошо организована. Корректировочная авиация чаще всего использовалась для разведки целей (фотографирования) в подготовительный период к операции и для корректирования артиллерийского огня в период так называемого затишья. То же мы наблюдаем и в использовании аэростатов наблюдения. Эти средства воздушного наблюдения, разведки и корректирования огня надо шире использовать в динамике наступательного боя, так как именно они позволяют быстро обнаружить ожившие и вновь появившиеся батареи противника и воздействовать на них огнем контрбатарейной группы. Следовательно, поднимать их в воздух полезно к концу артиллерийской подготовки.

Одна корректировочная эскадрилья, если она будет держать в воздухе дежурные самолеты, способна обеспечить разведку и корректирование огня в течение 5-6 часов, что вполне достаточно для обеспечения периода артиллерийской поддержки атаки и боя в глубине атаки противника. Однако один самолет-корректировщик погоды не сделает. Одновременно он сможет корректировать огонь по двум-трем батареям противника. Но следует иметь в виду, что технически эта задача сложная и ее решение может быть успешным лишь при хорошо слаженной работе корректировщика с артиллерией, что достигается многими учебно-тренировочными полетами и стрельбами. Один самолет может разведать много батарей противника, но он не сможет дать достаточно точных координат целей, а фотографирование целей и обработка снимков занимают много времени и в этот момент наступления не могут дать ожидаемого результата.

Один аэростат может корректировать огонь также по одной, редко по двум целям. Отсюда следует, что в борьбе с артиллерией противника существенную помощь дает воздушная разведка, однако полностью эту борьбу она обеспечить не сможет.

Наземное наблюдение также может оказать большую помощь в борьбе с артиллерией противника. Ошибается тот, кто думает, что батареи противника не могут быть обнаружены наземным наблюдением, кроме как на равнинной и открытой местности. Автор был свидетелем удачных стрельб по батареям противника в мае 1942 г. на Керченском полуострове. Местность была открытая, но сильно пересечённая; батареи противника видны не были, но в момент ведения огня дым от выстрелов был виден. Это позволило вести по ним огонь с сопряжённым наблюдением. В августе 1943 г. на Калининском фронте во время атаки пехоты только с одного НП было обнаружено три стреляющие батареи противника также по дыму выстрелов. Следует сказать, что местность здесь была не только пересечённая, но и лесистая; кроме того, был довольно сильный ветер, сносивший дым от выстрелов в сторону, раньше чем он мог оказаться замеченным. Однако все три батареи были успешно подавлены. При этом, когда была осмотрена огневая позиция одной из этих батарей, оказалось, что материальная часть противником была оставлена на ОП. Огонь вёл артиллерийский дивизион контрбатарейной группы по вероятной площади нахождения цели. Результат оказался удачным.

Фактически наиболее эффективным средством наведения огня в КББ признается наблюдение с земли, что возможно далеко не всегда. Чем дальше к концу войны тем больше задачи КББ решали Ил-2 с Пе-2.

Так что основной защитой наступающей пехоты от артиллерии была скорость продвижения:

Нужно за 2 минуты проскочить эту зону смерти (7,2 км/ч, 2 м/с, 240м за 120с, можно успеть), затем оставаться между двух огней, между своим спереди и немецким сзади, который будут переносить вслед за атакующей цепью. Как-то выкладывал статью Чебышева, где он вычислял, что турецкие стрелки не успевали бы переставлять прицел при безостановочном движении цепи. Было бы интересно прикинуть, сколько времени занимает перестановка прицела миномета. С уменьшением дистанции крутить все дольше и дольше, и мины летят все дольше. У 75 и 150 пехотных орудий очень узкий сектор. Если за минуту 120м, позиций тяж. пулеметов достигнут через 7-8 минут (открывали огонь они не сразу, по ним тоже проходился огневой вал), придется разворачивать влево-вправо по цепи, если вообще увидят "просочившихся", а спереди идет 2-й эшелон (2-я цепь, если угодно). Возникала диллема, вести огонь по второму эшелону возле пристрелянных ориентиров, в подготовленном секторе, или пытаться переносить огонь за первым с меньшей эффективностью. В общем, с каждой пройденной сотней метров эффективность огня будет слабеть. Понятно, были отсечные позиции, мины, но с плотностью огня на переднем крае не сравнится. Второй эшелон идет скачками в 400-500м за первым: своя первая траншея, немецкая первая, следующая, их тоже не расстреливают, как в тире.

По ссылкам говорится о том что к концу ВОВ пехота снова сменила тактику перейдя к глубокому эшелонированию:

У Исаева же прочел, что практика создания штурмовых батальонов - из 42-го, один батальон получше, в первом эшелоне, за ним идут остальные, добивают очаги сопротивления, закрепляются. Но судя по "памяти народа", штурмовая тактика массово внедряется в обычных стрелковых частях в конце 43-го, начале 44-го.

но соответствующего БУП до конца войны написано не было.

Штурмовые группы и автоматчики

В БУП-42 появилась такая хайповая тема как штурмовые группы. Глава 13 «Стрелковая рота», раздел 3 «Особенности атаки укрепленного района и сильно укрепленной позиции». Боевой порядок роты должен был состоять из групп разграждения, штурмовых групп и огневой группы. Состав штурмовых групп определялся командиром полка, в качестве типового (скорее идеального) состава называется:

1. Два стрелковых отделения.

2. До двух станковых пулеметов.

3. Отделение ПТР.

4. Взвод 50мм минометов.

5. До двух орудий.

6. Отделение саперов с подрывными зарядами.

7. Два-три огнемета.

8. До двух танков.

Всем этим командовал командир стрелкового взвода.

Группа разграждения состояла из неназванного количества сапер с ножницами, миноискателями, электрокостюмами (так в тексте) и подрывным материалом и до одного стрелкового отделения. Отличие от саперов в штурмовой группе в том что в группе разграждения проделывают проходы, а вот в штурмовой подрывает ДОТы.

Пока огневая группа вместе со огневыми средствами штурмовых групп затыкали ДОТы огнем по амбразурам, саперы проделывали проходы в заграждениях, по ним продвигались штурмовики и подрывали ДОТы. Вот только для такой красивой тактике требовалась хорошая подготовка всех участников. Так что обычно предпочитали не заморавиваться, а атаковать за огневым валом и где оборона у немцев пожиже.

Но был в стрелковом полку и такой уникальный юнит как рота автоматчиков. Это была элита («автоматчиком может быть только лучший, отборный боец»  ) подчинявшаяся непосредственно командиру полка, как бы намекая «используй меня для штурмов»! Долговременные огневые точки по определению ставятся на высотах, чтобы контролировать максимальное пространство, а не по всему фронту и вполне вероятно что полку во время наступления больше 2-3 ДОТов, которые возьмут на себя сформированные из роты автоматчиков три штурмовые группы, не встретится. Что характерно, отдельной главы для роты автоматчиков в БУП-42 нет, только для стрелковой роты.

) подчинявшаяся непосредственно командиру полка, как бы намекая «используй меня для штурмов»! Долговременные огневые точки по определению ставятся на высотах, чтобы контролировать максимальное пространство, а не по всему фронту и вполне вероятно что полку во время наступления больше 2-3 ДОТов, которые возьмут на себя сформированные из роты автоматчиков три штурмовые группы, не встретится. Что характерно, отдельной главы для роты автоматчиков в БУП-42 нет, только для стрелковой роты.

Всем этим командовал командир стрелкового взвода.

Группа разграждения состояла из неназванного количества сапер с ножницами, миноискателями, электрокостюмами (так в тексте) и подрывным материалом и до одного стрелкового отделения. Отличие от саперов в штурмовой группе в том что в группе разграждения проделывают проходы, а вот в штурмовой подрывает ДОТы.

Пока огневая группа вместе со огневыми средствами штурмовых групп затыкали ДОТы огнем по амбразурам, саперы проделывали проходы в заграждениях, по ним продвигались штурмовики и подрывали ДОТы. Вот только для такой красивой тактике требовалась хорошая подготовка всех участников. Так что обычно предпочитали не заморавиваться, а атаковать за огневым валом и где оборона у немцев пожиже.

Но был в стрелковом полку и такой уникальный юнит как рота автоматчиков. Это была элита («автоматчиком может быть только лучший, отборный боец»  ) подчинявшаяся непосредственно командиру полка, как бы намекая «используй меня для штурмов»! Долговременные огневые точки по определению ставятся на высотах, чтобы контролировать максимальное пространство, а не по всему фронту и вполне вероятно что полку во время наступления больше 2-3 ДОТов, которые возьмут на себя сформированные из роты автоматчиков три штурмовые группы, не встретится. Что характерно, отдельной главы для роты автоматчиков в БУП-42 нет, только для стрелковой роты.

) подчинявшаяся непосредственно командиру полка, как бы намекая «используй меня для штурмов»! Долговременные огневые точки по определению ставятся на высотах, чтобы контролировать максимальное пространство, а не по всему фронту и вполне вероятно что полку во время наступления больше 2-3 ДОТов, которые возьмут на себя сформированные из роты автоматчиков три штурмовые группы, не встретится. Что характерно, отдельной главы для роты автоматчиков в БУП-42 нет, только для стрелковой роты.

Что могло пойти не так?

Откуда тогда взялась та же Ржевская Мясорубка? Артиллерии для поддержки наступающей пехоты нужны снаряды, много снарядов. По лунному пейзажу с винтовкой в руках и боеприпасами на поясе человек будет двигаться не быстрее 2 км/ч и все это время его движение надо поддерживать огнем. А как раз к началу 1942 у РККА начался снарядный кризис. Довоенные запасы расстрелляны, эвакуированные заводы не справляются с производством.

Во времена ПСО и узловой обороны разведка могла зевнуть замаскированную огневую точку, которая прижмет атакующую пехоту фланкирующим огнем. Тут все зависело от наличия у комбата минометов и умения ими управлять, но в любом случае на подавление требовалось время, которым воспользуются немецкие артиллеристы.

Во все тех же «в окопах Сталинграда» описана неудавшаяся попытка атаки после артподготовки:

Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Привязывают проволокой.

— Хорошо работают,- говорит майор.

Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет.

— Что и говорить, хорошо...- принужденно улыбается начальник разведки.- Вчера один ста двадцати двух чуть к самому Пожарскому, начальнику артиллерии, в блиндаж не залетел.

Майор улыбается. Я тоже. Но ощущение вообще не из приятных. Немецкая передовая метрах в пятидесяти от нас, для дальнобойной артиллерии радиус рассеивания довольно обычный.

К шести канонада утихает. Каждую минуту смотрим на часы. Без четверти. Без десяти. Без пяти. Абросимов прилип к трубке.

— Приготовиться! Последние разрозненные выстрелы. Затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили. Немцы еще не начали.

— Пошли! — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре. На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк. Правее — кусок наших окопов. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны.

— Пошли, ядри вашу бабушку! — орет в телефон Абросимов.

Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. Левее меня майор. Тоже у амбразуры. Сопит трубкой. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения, должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут... Ура-а-а-а! Прямо на баки... А-а-а-а... Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры. Белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет. Левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелется по земле. Постепенно рассеивается. На серой обглоданной земле люди. Их много. Одни ползут. Другие лежат. Бегущих больше нет.

Майор сопит трубкой. Покашливает.

— Ни черта не подавили... Ни черта... Абросимов звонит во второй, в третий батальоны. Та же картина. Залегли. Пулеметы и минометы не дают головы поднять. Майор отходит от амбразуры. Лицо у него какое-то отекшее, усталое.

— Полтора часа громыхали, и не взять... Живучие, дьяволы.

Тут с одной стороны вопросы к организации артподготовки. Где ложный перенос огня? Почему "канонада утихает" , а не переносит огонь вглубь? С другой стороны между окопами и так 50 метров — артиллерия одинаково подавляет всех. Тут надо было или действовать нестандартно, или организовывать исходный рубеж дальше, как ни парадоксально, или выгонять народ в окопа незадолго до окончания артподготовки. Удаленный исходный рубеж позволил бы не тратить время на толкучку при выходе из укрытый.

, а не переносит огонь вглубь? С другой стороны между окопами и так 50 метров — артиллерия одинаково подавляет всех. Тут надо было или действовать нестандартно, или организовывать исходный рубеж дальше, как ни парадоксально, или выгонять народ в окопа незадолго до окончания артподготовки. Удаленный исходный рубеж позволил бы не тратить время на толкучку при выходе из укрытый.

Что характерно вариант как действовать нестандартно в книге был, но реализовать не удалось из-за одного альтернативно-одаренного начштаба устроившего мясной штурм уже без всякой подготовки и ушедшего в итоге в штрафную рядовым.

Ранее в книге был и пример условно-удачной атаки. Ночью ползком под прикрытием «Кукурузника» не дававшего освещать передовую. Удача условная поскольку не смотря на малые потери во время собственно атаки штурмовая группа оказалась в окружении на несколько дней и была выбита почти полностью. Но такое могло сработать лишь в локальной операции по взятию высоты — массированный налет «Кукурузников» по всему фронту выдаст не хуже артподготовки.

А что у немцев?

То же самое, только автоматов по-меньше, нет рот автоматчиков, зато пулеметы и артиллерия по-лучше, а главное хорошо обеспечены снарядами и патронами. Ну и в первой половине войны у них лучше тактическая подготовка. Так что идея накопать блиндажей в три наката и ждать когда немцы сами полезут в атаку - плохая идея. У немцев есть чем все это разобрать с минимальными для себя потерями. Позитивный результат могла дать только активная оборона с теми самыми атаками и контратаками, что и делалось.