Дильмун - самая загадочная страна и якобы протошумерская Цивилизация (культура) Древности

Автор: Алекс А. АлмистовВсем моим уважаемым друзьям-Писателям, Подписчикам и Читателям моих ист-фант-романов на АТ - наш пламенный Привет!

В данном Ист. БлогПосте продолжаю публикацию научно-обоснованного цикла моих наработок про наиболее загадочные и СверхДревнии (дошумерские) Цивилизацию Евразии.

Сегодня и завтра - будет про легендарный Дильмун.

Как говорится, поехали ...

Цивилизация (культура) страны «Дильмун» - как прародины убаидцев Дравидийцев, Эламитян и Шумеров

Дильму́н — известный древним шумерам остров в Персидском заливе. В представлениях шумеров Дильмун представлялся родиной человечества и колыбелью цивилизации в целом и шумерского народа в частности.

Дильмун впервые упоминается в шумерской мифологии и аккадском героическом эпосе о Гильгамеше, где фигурирует как место жительства Ут-Напиштима — человека, спасшегося от потопа, к которому Гильгамеш приплывает после смерти Энкиду в поисках секрета вечной жизни.

В блогах о цивилизации Эль-Обейда мы уже приводили наиболее известную и до сих пор популярную гипотезу о прародине цивилизаций Двуречья вавилонского жреца (жившего во времена Александра Македонского) Бероса. Но это был лишь один из вариантов вольного смыслового перевод древних текстов. Между тем, и в свою очередь, А.М. Кондратов в своей книге «Тайны трех океанов» приводит несколько иную версию данной истории:

«Бог Эа, он же Энки, «Посейдон Двуречья», даровал людям цивилизацию в Эриду, самом южном городе Двуречья. Сам же Энки жил в стране Дильмун, где не было болезней и смерти, текла чистая родниковая вода и жизнь людей была счастливой и безмятежной. Вот как описывает один из древнейших мифов Двуречья владения Энки:

Земля Дильмун священна.

Земля Дильмун чиста.

Бог Энки находился в Дильмуне,

Сам бог Энки со своей женой.

Место то чисто,

Место то ярко….

В Дильмуне не каркает черный ворон,

В Дильмуне дикая курица не кричит,

Лев не убивает своих жертв в Дильмуне,

Не схватит ягненка в Дильмуне волк.

Дикий пес неведом, пожирающий ягненка,

Кабан, пожиратель зерна, не живет здесь.

Солод расстилает вдова на крыше —

Птицы небес не склюют этот солод.

Не прячет голову голубь в Дильмуне.

Тех, кто говорит: «Болят глаза», в Дильмуне нет.

Нет старухи, что скажет: «Стара я»,

Нет старика, что сказал бы: «Я стар»…

Реку смерти никому не пересечь здесь,

Не будут ходить, рыдая, жрецы.

Певец не возносит жалоб в Дильмуне,

Не плачет, не сетует у стен городских…

Нетрудно догадаться, читая эти поэтические строки (перевод с шумерского на английский сделан известным американским шумерологом Сэмюелем Крамером, с английского на русский — А.М.Кондратовым), что речь идет о шумерском рае, земле обетованной (которая, кстати сказать, послужила прообразом библейского рая). Казалось бы, дело совершенно ясное: Дильмун является мифической страной и никогда не существовал в действительности. Однако это не так! Ибо упоминания о «кораблях из Дильмуна» мы находим в деловых текстах Двуречья, причем очень древних. Да и в более поздних ассирийских источниках говорится о том, что царь Дильмуна по имени Упери платил дань царю Ассирии Саргону II. Другой ассирийский владыка привез из Дильмуна богатую добычу: медь, бронзу, стволы драгоценного дерева. Солдаты Дильмуна помогали ассирийскому деспоту Синнаххерибу сравнять с землей «мать городов», Вавилон… Одним словом, несмотря на то, что мифология наделяет владения Эа типичными чертами рая, Дильмун все же был реально существующей страной…»

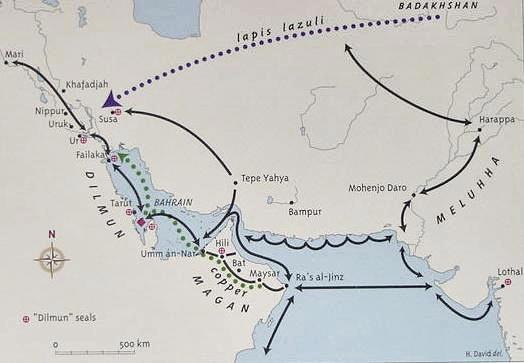

Упоминается Дильмун и в «серьезных» документах – в торговых надписях шумерских городов-государств III тысячелетия до н. э., в которых остров играет роль посредника в торговле Шумера и Хараппской цивилизации долины Инда (видимо, страна Мелухха в аккадских записях). Кроме того, в шумерских сказаниях героического цикла и поэме о Гильгамеше

Через Дильмун в Шумер осуществлялся экспорт меди, драгоценных камней, жемчуга и отдельных овощей, взамен из Месопотамии через остров вывозилась разнообразная продукция сельского хозяйства.

Дильмун оставался важным центром международной торговли и после объединения Шумера и Аккада под властью Шаррумкена и Ур-Намму; собственно, документация времён Саргона Аккадского утверждает, что царь «принимал корабли из Мелуххи, Магана, Дильмуна».

В последующие века остров Дильмун теряет своё торговое значение: в период Новоассирийской империи он считался вассалом Ассирии, а позже вошёл в состав Нововавилонского царства без сохранения автономных прав. Недавнее открытие дворца Рас аль-Калах на острове Бахрейн должно принести новую информацию о позднем периоде истории Дильмуна.

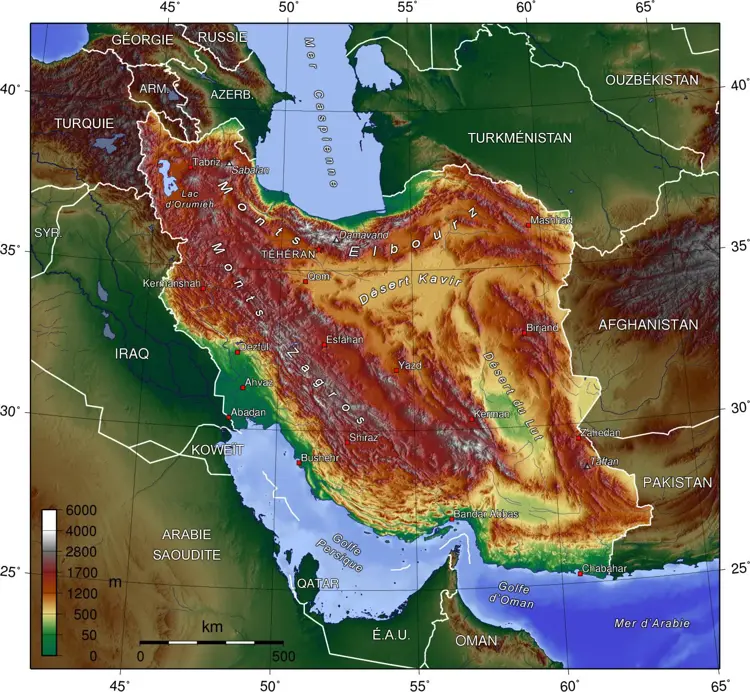

Между тем, согласно официальным источникам, полумифический остров Дильму́н чаще всего отождествляется современными историками и археологами с современным островом Бахрейн.

В свою очередь, для справки, Короле́вство Бахре́йн (араб. مملكة البحرين — Мамля́ка аль-Бахре́йн) — это островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое маленькое арабское государство. Бахрейн занимает три относительно крупных и множество мелких островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии и соединён с этой страной автомобильным мостом.

Страна занимает архипелаг Бахрейн, состоящий из 33 плоских островов. Самый крупный остров — Бахрейн, протягивается с севера на юг на 50 км, с запада на восток на 15 км. Этот остров сложен известняками, а остальные - кораллового происхождения. В центре острова находится плато высотой 30-35 м, самой высокой точкой является гора Эд-Духан (134 м).

Архипелаг иногда еще называют «островами ста тысяч могил», ибо здесь с давних пор известны тысячи древних захоронений, могильных курганов, занесенных песком. Это — самое большое на Арабском Востоке кладбище, где похоронены финикияне и греки, арабы и египтяне, персы и вавилоняне. Но не они были древнейшими жителями Бахрейна. В 1953 г. начались систематические раскопки большого плоского холма возле столицы Бахрейна, города Манамы. И оказалось, что уже в III тысячелетии до н. э. на островах существовала интересная цивилизация, современная протоиндийской и шумерской.

Однако, от общего описания Бахрейна перейдем, собственно, к доводам «серьезных» ученых в пользу исторического предположения о том, что Бахрейн и Дильмун (по крайней мере – в мировоззрении шумеров) вполне могли быть одним и тем же местом с географической точки зрения:

Начнем с того, что первое (достоверное) письменное упоминание о Дильмуне содержится в клинописной табличке правителя месопотамского Лагаша Ур-Нание (около 2520 г. до н. э.), где указано, что корабли Дильмуна привезли ему дерево из далёких стран. Затем, около 2300 г. до н. э. Саргон, царь Аккада велел записать; "Упери, царь Дильмуна, чей дом, словно рыба, в 30 двойных часах в середине Моря восходящего солнца, прислал дары". Расстояние от устья Шатт-эль-араб до острова Бахрейн (60 часов хода парусного судна) указано совершенно точно.

Кроме того, к выводу о том, что легендарный Дильмун – это современный остров Бахрейн, пришел в 1946 году американский исследователь П. Корнуолл, после тщательного изучения всех письменных источников.

С целью практического (археологического) доказательства выводов П. Корнуолла между 1954 и 1970 гг. на острове Бахрейн и берегах Персидского проводила раскопки датская археологическая экспедиция, которой руководил - английский археолог и историк Джеффри Бибби [56]. Археологическая экспедиция работала на восточном побережье Аравийского полуострова — в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Саудовской Аравии, Абу-Даби, Омане. Чуть позже (с 1978г.) в раскопках приняла сначала французская экспедиция, затем (с 1987г.) - ещё и археологи из Бахрейна.

Временной диапазон этих работ был очень широк — от позднего палеолита до XV — XVI вв. н. э.

При раскопках в Омане, недалеко от оазиса Бурайми, в 60-х годах археологи нашли два глиняных расписных сосуда, сделанных на гончарном круге, которые были очень похожи на керамические изделия культуры Джемдет-Наср (протописьменный период) в Южной Месопотамии (рубеж IV — III тысячелетий до н. э.).

То есть, пришли к выводу ученые, начало торговли местных жителей с Двуречьем относится к самому раннему этапу развития шумерской цивилизации.

Мало того, в районах Омана, прилегающих к Бурайми, были обнаружены следы древних медных разработок — в Джебель-Ахдаре и Джебель-Мадане. Как предполагают археологи, эти медные рудники вполне могут относиться и к III тысячелетию до н. э. Об этом, например, свидетельствует анализ медных предметов III тысячелетия до н. э. из Южной Месопотамии в целом и из царского некрополя в Уре в частности, который показал близкий состав их металла — отсутствие мышьяка и примесь никеля — и медной руды, добывавшейся в Омане.

Кроме того, в Омане находятся огромные залежи мыльного камня — стеатита, который очень широко применяли в древней Месопотамии, а также в соседних с ней областях для изготовления печатей, статуэток и сосудов.

Небезынтересен и еще один факт. В государствах Шумера и Аккада во второй половине и конце III тысячелетия до н. э. в большом количестве использовался диорит. Но дело в том, что в самом Двуречье этого камня никогда не было. Как раньше предполагали ученые, его возможно доставляли даже из Индии (Мелуххи) — через Персидский залив и Индийский океан. Но теперь совершенно очевидно, что большие запасы диорита, как и близких к нему пород камня, есть в Омане-Макане, который на протяжении всего III тысячелетия до н. э. имел тесные связи с Месопотамией — ведь он являлся одним из главных поставщиков заморских товаров и сырья для городов Шумера.

В отношении раскопок именно в Бахрейне, важно, на наш взгляд, отметить тот факт, что они были вызваны так до сих пор и неразгаданной тайной возникновения на острове так называемых "ста тысяч" бахрейнских могил, о которых мы упоминали выше.

Эти невысокие, присыпанные желтым песком курганчики были давным-давно пусты – их разграбили еще в древности, по меньшей мере, два тысячелетия назад. На бахрейнских островах – пустынных, усыпанных гравием и обломками выветрившихся известковых скал, не нашлось бы такого количества покойников! Была выдвинута популярная в свое время гипотеза, что Бахрейн служил гигантским кладбищем для какого-то народа, населявшего территорию Аравии или Южной Месопотамии и по каким-то причинам (ритуальным?) хоронили своих мертвых на острове Бахрейн. Некоторые исследователи полагали, что это – шумеры, которые, считали своей прародиной именно Бахрейн.

В результате раскопок на северном побережье современного Бахрейна археологами было обнаружено значительное по размерам городское поселение, занимавшее площадь около 19 га и населённое несколькими тысячами жителей, остатки величественного храма и несколько маленьких поселков. Как установили археологи, все эти руины относятся к неизвестной до этого древней цивилизации III тысячелетия до н: э., которые археологи назвали «Культура Барбар». Обнаруженное археологами поселение расстраивалось в несколько этапов в период около 2800—1800гг. до н. э., что соответствует времени упоминания о Дильмуне в месопотамских источниках.

При этом [88], одной из первых находок, сделанных археологической экспедицией Бибби, был древний колодец у селения Дираз на острове Бахрейн. Если верить легенде, это был самый большой колодец на острове. В ходе его раскопок были обнаружены две известняковые скульптуры длиной около полуметра коленопреклоненных четвероногих — то ли быков, то ли овец. Точно определить это так и не удалось, поскольку у обеих фигур были отбиты головы. Стояли фигуры когда-то по бокам верхней площадки лестницы на специальных пьедесталах.

Кроме того, было обнаружено несколько образцов красной керамики с параллельными горизонтальными ребрами.

Относится колодец, по всей вероятности, к III тысячелетию до н. э.

Через некоторое время у селения Барбар при раскопке одного из курганов был обнаружен древний храм.

«Пройдя девять метров, — писал позднее Бибби, — мы наткнулись на перпендикулярную траншее стену. В три яруса лежали блоки из превосходного мелкозернистого известняка, гладко обтесанного, чтобы кладку можно было вести без раствора. За стеной продолжалась каменная площадка, а через восемь метров мы уперлись в такую же стену, но здесь она образовала ступень, вознесшую площадку на более высокий уровень. Мы приближались к середине холма, и высота песчаных стен разреза перевалила за три метра. Еще шесть метров в толщу холма — и снова мы увидели тщательно обтесанные и подогнанные каменные блоки, но на этот раз они образовали круг диаметром около ста восьмидесяти сантиметров. Мы дошли до центра...

Разметив участок на десять квадратных метров вокруг кольцевого сооружения в центре барбарского холма, мы расчистили его вплоть до каменной вымостки...

С высоты трех с половиной метров перед нами открылся внутренний дворик храма».

В центре храма, на продолговатой площадке, находились два круга. По всей вероятности, они служили постаментами для статуй. Сбоку от них вертикально стояла каменная плита. Рядом с ней лежала другая. На верхнем ребре обеих плит были обнаружены углубления. Скорее всего, эти плиты служили опорами для какого-то сиденья.

Перед плитами располагался алтарь — каменный куб с квадратным углублением на верхней поверхности. Перед алтарем стоял камень с круглой выемкой, от которой открытый каменный сток спускался к отверстию в окружающей стене.

Таким образом, пришли к выводу археологи, на скамье перед алтарем должно было восседать божество. Сюда люди приносили жертву на алтарь или совершали возлияния богу.

Действительно, раскопав яму перед алтарем, археологи нашли вперемежку лежащие жертвоприношения. Несмотря на то, что в яме уже кто-то явно побывал, все же удалось обнаружить лазуритовые бусины, алебастровые вазы, медную птицу и, самое главное, медную статуэтку человека в той же молитвенной позе, что на печатях Месопотамии в III тысячелетии до н. э.

Вероятно, обряды здесь происходили следующим образом. Богомольцы выстраивались в очередь, ожидая, когда жрец представит их восседающему на троне божеству. Дождавшись своей очереди, они возлагали жертвоприношения на алтарь и совершали возлияния вином, пивом, молоком или, может быть, даже кровью на камне с углублением. Одни из них молили о выздоровлении больного ребенка, другие о хорошем урожае или ловле, третьи о благе для своего сына и наследника и т. д. Люди, которые были побогаче, оставляли у стены дворика статуэтку, надеясь, что она будет напоминать богу о их молитвах.

Что же касается восседающего на троне божества, то, как предполагают ученые, это вряд ли была статуя, поскольку скамья, вероятно, не смогла бы выдержать вес каменной скульптуры в рост человека.

Очень может быть, что идол был сделан из дерева, а затем обшит медью. Во всяком случае, археологами рядом было обнаружено много погнутых кусков медного листа с рядами дырочек, а также несколько сот медных гвоздиков, которые подходили к этим дырочкам.

Впрочем, как считают археологи, возможны и еще два варианта. Первый: на троне восседал верховный жрец — наместник бога. И второй: жертвы приносились пустому трону и невидимому божеству.

К сожалению, изображений божеств в Барбарском храме обнаружить так и не удалось. Были найдены только два загадочных фрагмента: часть плеча и часть руки известняковой статуи в рост человека, которые лежали в груде обломков меньшего и более древнего капища, очевидно, разрушенного теми, кто строил этот древний храм. Мало того, как считают археологи, это капище однажды уже навещали грабители и, возможно, самые ценные материалы они унесли с собой.

По всей видимости, медная статуэтка богомольца с большими круглыми глазами и бритой головой относится к периоду между 2500—1800 гг. до н. э. А одна из алебастровых ваз имеет отношение к типу, который был распространен в Месопотамии в конце III тысячелетия до н. э.

По мнению археологов, тонкие красные черепки, которые были как правило украшены низкими горизонтальными ребрами с просветом около двух сантиметров, принадлежали шаровидным горшкам с выпуклым дном и высотой тридцать-сорок сантиметров. Эти горшки, если судить по многочисленным осколкам, или были вообще без горла, так что яйцевидный сосуд завершался расширяющимся венчиком, или заканчивались коротким горлом с загибающимся наружу венчиком треугольного сечения.

Необходимо отметить, что барбарские сосуды были очень оригинальные, легко отличимые от сосудов, обнаруженных археологами в других древних странах. Вместе с тем, они очень напоминали сосуды, найденные несколько раньше в Диразском колодце.

Раскопки древнего храма продолжались.

Когда дворик храма был целиком расчищен, миру предстали три стоящие камня — один с объемным изображением бычьей головы. Все три камня имели сквозные отверстия.

Ни у кого из археологов не было сомнения, что здесь происходило заклание жертвенного животного.

Вскоре подтвердилась и догадка археологов, что храм трижды перестраивался, правда, с небольшими перерывами и одним и тем же народом.

По всей глубине раскопа можно было обнаружить одинаковые пузатые горшки, вылепленные из красной глины и украшенные горизонтальными ребрами. А в углу дворика второго по возрасту храма была найдена великолепная бычья голова, сделанная из меди. Как считают ученые, она представляла собой тип, родственный золотым и медным бычьим головам, которые были обнаружены в царских гробницах Ура, относящихся к 2500 — 2200 гг. до н. э.

Таким образом, эта находка позволяла более-менее точно определить возраст храма.

Вскоре барбарский объект изменился до неузнаваемости. К югу от храмового дворика было обнаружено несколько сооружений. Дальше — больше. «От южной стороны стены, — пишет Дж. Бибби, — прямо на юг спускались ступени. Идя по ним, мы испытывали волнение, какое неизменно внушают человеку ступени, ведущие в неизвестность. Однако после восьмой ступеньки лестница внезапно оборвалась. Дальше мы увидели стену, край которой был вровень с верхней площадкой лестницы. Вниз стена уходила намного глубже, чем уцелевшая нижняя ступенька, — на целых три метра. И она удивила нас своим необычным видом. С наружной, южной стороны — искусная кладка из тщательно подогнанного тесаного камня, а обращенная к лестнице внутренняя сторона — неровная, камни совсем не обработаны. Словно она не предназначалась для обозрения.

Так оно и было. Стена эта подпирала террасу; заполнителем служил белый песок. Выходило, что лестница старше стены, по ней поднимались в храм до того, как была сооружена терраса. Оставалось выяснить, куда по ней спускались».

Была расчищена опорная стена террасы, после чего археологи установили, что она продолжается на запад и на север. А вскоре была найдена и вторая лестница, которая шла навстречу первой в юго-восточном направлении. Подножия обеих лестниц могли бы столкнуться, если бы первая не оказалась отсеченной опорной стеной.

Археологи предприняли все усилия, чтобы побыстрее выйти на воображаемую точку соприкосновения двух лестниц, однако эта задача оказалась неосуществимой, поскольку вскоре лопаты наткнулись на кладку колодца.

Судя по найденным в колодце черепкам,- он относился к более позднему периоду, чем сам храм. Но красота керамики оказалась удивительной. Черепки были обнаружены в большом количестве, и большинство из них представляли собой тонкостенную великолепную посуду. Среди обнаруженных черепков были вазы соломенного цвета, с узким горлом и двумя высокими ручками, почти сохранившийся очень больших размеров круглый горшок на четырех ножках, покрытый синей глазурью, а также несколько широких глазурованных мисок, которые были великолепно расписаны.

Продолжая раскопки, археологи вскоре обнаружили и прямоугольный каменный резервуар, поверх которого был сооружен колодец.

Прошло еще немного времени, и вскоре перед археологами предстала картина истории храма.

Таким образом, первоначально он находился наверху небольшого холма, и от него в южную сторону спускалась лестница, которая вела к источнику у подножия холма, с квадратным водосборником. Через некоторое время площадь храма расширили. До самого источника была сооружена терраса, а снаружи опорной стены была поставлена новая лестница, ведущая к резервуару.

Прошло еще некоторое время, и террасу продолжили до новой южной стены. Но поскольку источник оказался бы этой террасой закрытым, пришлось выложить на одном уровне с его поверхностью колодец, сохранив таким образом доступ к воде.

Когда же храм перестали использовать, скорее всего, оказался ненужным и колодец, который тогда и засыпали.

Базируясь на результатах раскопок, Дж. Бибби связал Бахрейн с легендарной страной Дильмун. Многочисленные находки — резные стеативые печати, бусы, изделия из меди и слоновой кости — показали, что в III–II тысячелетиях до н. э. Бахрейн был тесно связан с двумя древнейшими цивилизациями мира — шумерской и отстоящей от нее на многие тысячи километров цивилизацией долины Инда, играя важную посредническую роль в оживленной морской торговле. Смутные догадки о том, где проходил древний путь из Двуречья в Индию, теперь нашли свое материальное подтверждение эта дорога пролегала через Бахрейн. Именно отсюда, как оказалось, происходят круглые каменные печати, которые ставили в тупик археологов и при раскопках в Шумере, и при раскопках в Индии. На Бахрейне при раскопках древнего города и храма были найдены сотни таких печатей.

***

Как-то так ...

Что думаете, коллеги?

Продолжение следует ...

***

Кстати, про мой канал на Телеграм, пользуясь случаем, напоминаю (никак не самопиар, но реально - Личное):

Ссылка на авторский Телеграм (как и обещал) https://t.me/Aleks_Almistov

Создана группа – https://t.me/almistov_STRIM – для вопросов и ответов по “Научно-обоснованные СТРИМы по СверхДревней Истории Человечества на ЮТУБ-ЛАИ, авторские ВидеоЛекции/ТВ-интервью и Историко-Фантастические книги (Атлантида Сумрачного Солнца) Алекса А. Алмистова”