Дильмун - самая загадочная страна и Цивилизация Древности - 2 (Окончание)

Автор: Алекс А. АлмистовВсем моим уважаемым друзьям-Писателям, Подписчикам и Читателям моих ист-фант-романов на АТ - наш пламенный Привет!

В данном Ист. БлогПосте заканчиваю публикацию научно-обоснованного цикла моих наработок про наиболее загадочные и СверхДревнии (дошумерские) Цивилизацию Евразии - конкретно: про легендарный Дильмун.

Как говорится, поехали ...

Цивилизация (культура) страны «Дильмун» - как прародины убаидцев Дравидийцев, Эламитян и Шумеров - 2 (Окончание)

Археологические памятники, напоминающие найденные в дильмунском поселении Калат-аль-Бахрейн на Бахрейне, встречаются также на южном побережье Персидского залива и на ряде островов в заливе.

В 70-х годах археологическая экспедиция Дж. Бибби под стенами португальского форта в Кала'ат аль-Бахрейне на острове Бахрейн обнаружила остатки порта древнего Дильмуна — облицованную камнем гавань для стоянки кораблей внутри городских стен, а также причалы, «таможню», склады и т. д.

Все упомянутые выше находки позволили археологам выделить семь городов (культур) «утраченной цивилизации», которые позже были описаны Бибби в его книге «В поисках Дильмуна» .

Вот какое деление приводит известный археолог:

«Город I. Датировка — точно не известна, происхождение — тоже. Вероятно, это начальный этап в развитии городища. (Хотя в древнейших слоях «цепочечного горизонта» видна смесь совсем разнородной керамики — с одной стороны, красная, тонкостенная, с примесью гравия, орнамент «цепочка», с другой стороны, толстостенная, с примесью соломы, желтая «кухонная посуда»... Может, глубже, в толще холма, кроется более древний город?).

Город II. Датировка — вероятно, что-то около 2300 г. до н. э. Происхождение — от города I. Возможно, перемены. ограничились сферой керамики, но скорее всего дело не свелось только к этому. Город II существовал достаточно долго, чтобы образовать пять слоев в телле, воздвигнуть и дважды перестроить Барбарский храм и обзавестись сотней тысяч курганов. Интересно, сколько на это ушло лет? Сто, триста, пятьсот?

Город III. Представлен только мусорной ямой с «карамельной» посудой. Однако здесь нам на помощь пришли книги. «Карамельная» посуда была прекрасно известна по Месопотамии как касситская керамика. Касситы вторглись в Двуречье с гор персидского Луристана около 1750 г. до н. э.; постепенно расширяя свои владения, они захватили всю долину Евфрата и Тигра, от области севернее нынешнего Багдада до Персидского залива. Правлению касситской династии был положен конец, когда эту территорию около 1200 г. до н. э. завоевали ассирийцы. А до тех пор свыше пятисот лет керамика Южной Месопотамии, даже в районах, не подчиненных касситам, отличалась поразительной однородностью, оставаясь неизменной из поколения в поколение. И она оказалась тождественна нашей «карамельной» посуде...

Теперь мы могли... определенно сказать, что любой период, предшествующий городу III, во всяком случае, предшествует 1200 г. до н. э».

«Ванны-саркофаги» археологи причисляли к периоду города IV, а «период аттической посуды, или «любителей кукурузных хлопьев», стал в итоге городом V... Исламская крепость с ее керамикой... теперь стала городом VI, а самый последний обитаемый горизонт в наших раскопках — яма, где португальцы добывали камень для своей крепости, — получил наименование города VII. Естественно, и сама португальская крепость относилась туда же».

Одним из самых интересных итогов многолетних раскопок было обнаружение на северном берегу острова укрепления города «барбарского» периода.

Большие грубо обтесанные камни стен были схвачены гипсовым раствором. Но, к сожалению, за четыре тысячи с лишним лет, которые прошли со времени сооружения этого укрепления, оно очень пострадало и по меньшей мере последние две тысячи лет оно исполняло роль карьера, где брали строительный материал.

Вся внешняя, северная сторона оказалась искромсанной, большой участок ее был разобран на всю толщину добытчиками камня.

Однако внутренняя сторона сохранилась лучше. От нее вела улица «барбарского» периода.

Улица была прямая и ровная. Ширина ее составляла более чатырех метров. По обе стороны находились каменные стены построек. Справа была сплошная стена, с небольшими контрфорсами. Слева два дверных проема открывали доступ внутрь домов. Улица оказалась тупиковой. Она упиралась в городскую стену, которая в этом месте была выложена из прямоугольных камней. Крепились камни зеленой глиной.

Планировка города была продумана очень тщательно. Об этом говорила и строгая ориентация улиц, и то, что в конце тупика, в углу, который был образован левой стеной дома и городской стеной, находился колодец. Перед колодцем, посреди улицы, размещался обмазанный глиной бассейн диаметром в один метр.

Как считают археологи, это был общественный пункт водоснабжения. По всей видимости, какой-то раб регулярно наполнял из колодца бассейн, откуда жители улицы брали воду для питья и стирки.

На этой же улице археологи нашли круглую печать, около двух с половиной сантиметров в диаметре. Одна ее сторона была плоской, и на ней просматривалось' резное изображение двух человеческих фигур. Другая сторона была с шишечкой, пронизанной отверстием, которое позволяло подвешивать печать на веревочке. Выпуклость была украшена тремя гравированными черточками и четырьмя окружностями. В центре каждой окружности была точечка. Сделана печать была из стеатита, мягкого минерала, довольно жирного на вид, отчего он получил более распространенное название «мыльный камень». Такие печати были широко известны в Уре, откуда следовал вывод, что или жители Ура бывали в Дильмуне, или же дильмунцы посещали Ур.

Вскоре были обнаружены еще две печати, правда, каждая из них представляла собой несколько другой тип. Одна из них была также круглой, стеатитовой, с высокой продырявленной шишечкой, украшенной одной резной линией. Шишечку окружало широкое кольцо, а на ее лицевой стороне был изображен бык. Но в отличие от первой печати на этой были выгравированы скорпион и человеческая ступня. Третья печать оказалась несколько меньших размеров, всего чуть более сантиметра в поперечнике. Вырезана она была из черного стеатита. Сзади высокую чашечку украшала двойная гравированная линия, а на лицевой стороне был изображен не бык, а козел или газель. Кроме того, над этим рисунком красовался еще один козел и звезда.

Т. Хейердал, посетив кувейтский остров Файлак в 1979 г., среди находящихся в местном археологическом музее стеатитовых дильмунеких печатей, обнаружил несколько экземпляров, на которых были изображены серповидные корабли с мачтами (III тысячелетие до н. э.). На одной печати даже был отчетливо виден парус, вероятно, плетеный.

Вот как, в свою очередь, Т. Хейердал описывал свое посещение Бахрейна и знакомства с результатами раскопок Дж. Бибби:

« … Мы увидели правильную планировку с улицами, ориентированными на север-юг и восток – запад, как это было заведено у солнцепоклонников. Главные ворота соединяли городскую площадь с портом – свидетельство тесной связи населения с морем. Бибби обратил наше внимание на мелкое коралловое дно гавани, недоступной для килевых судов, и с интересом отметил, что связанный из двух бунтов с малой осадкой корпус нашей камышовой ладьи позволял ее прототипам свободно входить в гавань во время прилива и ложиться на дно в отлив, что облегчало погрузку и разгрузку. Вне всякого сомнения, дильмунцы тоже строили камышовые суда. Бибби познакомил меня с островитянами старшего поколения, которые все еще выходили ловить рыбу на лодках, подобных тем, какие я видел на острове Пасхи, в Перу, Ликсе, Египте и Месопотамии. Вот почему я не очень удивился, узнав в раскопках Бибби образцы характерной каменной кладки.

Именно на острове Бахрейн я снова вышел на след, потерянный мной в моем странствии назад во времени, вниз по рекам из страны хеттов на илистые равнины Шумера. Некоторые из древнейших стен в расчищенном Бибби портовом городе были сложены с применением специфической техники. Но если шумеры и впрямь пришли на материк с этого острова, они должны были еще раньше освоить эту технику в таком месте, где не было недостатка в камне.

Сам тот факт, что шумеры торговали с Бахрейном и переправляли товары вверх по рекам в страну хеттов, показывает, что между народом Дильмуна и хеттами не было географического барьера. Поскольку шумеры связывали свое происхождение с Бахрейном, а культура хеттов моложе шумерской, мне подумалось, что Бибби подвел меня еще ближе к родине характерной кладки. Мысль о том, что каждый шаг дальше на восток ведет нас все больше назад во времени, порядком озадачивала меня. Бахрейн находился на полпути между Шумером и Ормузским проливом – воротами в Индийский океан,- однако было бы неверно делать вывод, что своеобразное каменотесное искусство зародилось здесь. По словам Бибби, нигде на Бахрейне не было превосходного известняка, какой пошел на кладку необычных стен, так что сотни тысяч тонн строительных блоков явно были доставлены морем, а где их заготавливали, еще не установлено…

… Покинув остров Бахрейн с его дошумерским портом, мини – зиккуратом и ритуальным бассейном, мы вышли на «Тигрисе» через Ормузский пролив в Индийский океан. Здесь наша первая остановка была в Омане, и археолог Паоло Коста отвез нас к огромным древним копям, которые поставляли медную руду дильмунцам и шумерам. На самой территории месторождения мы увидели только что открытые остатки мини-зиккурата, а в приморье Коста показал нам все еще используемые местными рыбаками лодки шумерского типа (Хейердал (1981).). Однако характерной каменной кладки здесь не было…»

Также, недавно в СМИ проходила информация (официально неподтвержденная известными археологами) о том, что на острове Файлака (араб. فيلكا), расположенном на северо-западе Персидского залива и являющимся территорией современного Кувейта (провинция Эль-Асима), в III тыс. до н. э. находились поселения цивилизации Дильмун (Бахрейн). Об этом свидетельствуют находки на острове Файкале — глиняный египетский сосуд, изображение египетского жука-скарабея, алебастровые египетские изделия кремового цвета и др.Для справки: Остров расположен в 20 км от материка, у входа в залив Кувейт. Длина до 14 км, ширина до 6 км. Площадь 43 км². Рельеф равнинный. Сейчас здесь создан археологический заповедник, главный археологический участок страны, чьей гордостью являются античные храмы Икарос и Азук, а также многочисленные места раскопок.

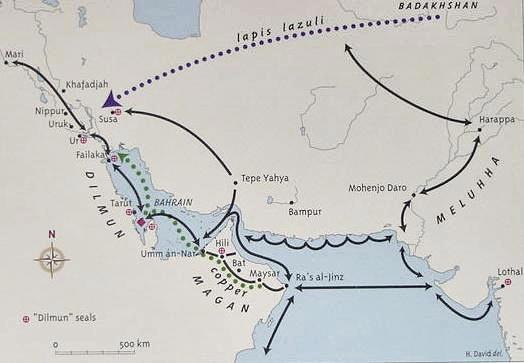

А вот какие сведения о торговых связях Дильмуна в III — II тысячелетиях до н. э. приводит Г. Комороци.

Сделав анализ текста «Гимна о торговле Тильмуна», который является вставкой в шумерский эпос «Энки и Нинхурсаг», ученый пришел к выводу, что во II тысячелетии до н. э. «с одной стороны, хорошо известные партнеры внешней торговли Двуречья завозят свои товары в Тильмун (те товары, которые всегда были импортными и в самом Двуречье); а с другой стороны, Двуречье (город Ур) и «страна шатров» завозят в Тильмун традиционные экспортные товары страны — хлеб, шерсть, ткани... Все это означает, что гимн о Тильмуне изображает средствами поэзии исключительно важное явление экономического порядка, а именно тот факт, что во время создания текста международным рынком и перевалочным пунктом внешней торговли служил остров Тильмун».

Если же судить по шумерским документам середины и конца III тысячелетия до н. э., то можно сделать вывод, что не столько шумерские торговцы ездили за границу, сколько иностранцы наведывались в Двуречье, где и происходил обмен товарами.

Так, в одном из текстов Ур-Нанше из Лагаша читаем: «Корабль Тильмуна из (чужой) страны на шее привез лес».

А вот что читаем в надписи Саргона Аккадского: «Корабли Мелуххи, Магана и Тильмуна встали у причала Аккада».

Кроме того, в части отождествления легендарного Дильмуна Шумеров с Бахрейном достаточно интересную версию и её достаточно убедительные доказательства приводит в своей книге «Зарождение зодчества» В. Л. Глазычев (Глава «Дом Гильгамеша». Вот что он пишет по поводу Дильмуна:

« …Известно, что мощь Двуречья опиралась на массовое производство меди, но откуда бралась медь в плоской стране, где земля давала фантастический урожай (40—50 зерен из одного), но в ней не было ни грамма медной руды?

«Гильгамеш» и другие Древние тексты отвечают на этот вопрос: медь привозилась из Макана через Дильмун. По шумерским и ассирийским, и египетским текстам мы узнаем, что не было фиников слаще и ароматнее, чем финики Дильмуна. Но где это, Дильмун?

Раскопки Джеффри Бибби принесли ответ: Дильмун — это нынешний Бахрейн (остров в Персидском заливе) и часть побережья нынешней Саудовской Аравии, а Макан (в этом нет ещё абсолютной уверенности, но и оснований для сомнений мало) — это нынешний Оман, самый восточный угол Аравийского полуострова. Путь из Урука в Дильмун и Макан — это морской путь. Этим путем прошел «Тигрис», и первое, на что наткнулся Хейердал в Омане, был зиккурат, ступенчатая пирамида месопотамского образца…

… Первое, что автоматически приходит в голову, это существование когда-то шумерской колонии на маканском берегу. Подтверждением данной гипотезы, в частности, может быть тот факт, что исследовании геологов уже доказали, что целая гора медной руды были срыта до основания в глубокой древности; металлурги подтвердили, что именно из здешней руды выплавлялась дошедших до нас шумерских изделий.

Но ведь возможно и другое. А что если архитектура ступенчатых пирамид пришла в Двуречье не с севера, как напоминание о священных горах Курдистана, а с юга, из Аравии?Можно вспомнить, что одна из старейших шумерских легенд повествует о человеке-рыбе, который принес земледелие в Месопотамию откуда-то с Персидского залива. Нельзя не вспомнить, что шумеры называли этот залив: Нижнее море; Горькое море и Море восходящего солнца. Солнце, как известно, восходит на востоке. Пять тысяч лет назад это было известно не хуже, чем сейчас. Так как же могли люди назвать огромный залив, лежащий прямо к югу (взгляните на карту), восточным морем?

Это может иметь только одно объяснение — море (нынешний Персидский залив) на самом деле лежало к востоку, когда часть населения будущего Двуречья жила в Аравии и потом, уйдя на новую родину, принесло старое название с собой. Но только часть. Другая действительно спускалась по великим рекам с севера, и Нижнее море — это название, которое они передали потомкам. Но если это правда, а к этому склоняются сегодня наиболее смелые историки, не боящиеся усомниться в «давно очевидном», то не пришла ли идея пирамиды в Египет и Месопотамию из одного и того же места, ещё скрытого от нас песками и скалами огромного полуострова?

… Кроме того, слово «бахрейн» (название острова и государства, на территории которого был город-государство Дильмун уже во времена строительства пирамид) имеет в арабском языке значение: «два моря». О каких же двух моряк может идти речь, если это остров в Персидском заливе? И древние тексты, и простой опыт дают ясное объяснение: на самом Бахрейне и рядом со дна горько-соленого моря бьют по сей день мощные источники превосходной пресной воды, а древние твердо были уверены, что под «горьким» морем лежит «сладкое». И вот единственное им известное место, где два моря оказывались действительно рядом, был Дильмун-Бахрейн.

…Вкратце цепочка неоспоримо логичных выводов подводит к тому, что именно Дильмун был тем местом, куда Гильгамеш отправился за травой бессмертия, где он достал со дна «сладкого» моря эту траву, украденную позже змеей, когда героя сморил сон. Именно на Дильмун уходит спасенный богами Ут-Напиштим (литературный предок библейского Ноя), хотя его ковчег пристал к горам Курдистана далеко на севере. Наконец, именно с Дильмуна пришел в пантеон шумеров бог Энки (божество подземного «сладкого» моря), чтобы занять место чуть пониже Энлиля, прибывшего с севера. Наконец, именно Энки, поручая своей дочери в опеку город Дильмун, произносит в древнем тексте, найденном в том же архиве Ниппура, что и таблички с «Гильгамешем»: пусть твой город станет «верфью» для обитаемой земли!

К этому остается добавить, что в таможне у ворот Дильмуна, на многометровой глубине, археологи нашли гири от весов — точно такие же внешне и такого же веса, как гири великого города Мохенджо-Даро, расцвет которого наступает чуть позже постройки пирамиды Хеопса, но совсем на другой реке — Инде. И ещё — на печатях, на осколках керамики из Дильмуна и Макана множество горбатых быков с длинными рогами. Это зебу, бык, обитавший в долине Инда..»

Предложенная В. Л. Глазычевым логическая цепочка действительно выглядит очень убедительно. Особенно если учесть ещё два факт: а) в отличие от городов древней Месопотамии, но в полном соответствии городам Египта и долины Инда, древнейший Дильмун был спланирован в виде прямоугольной сетки улиц, ориентированной по странам света; б) в 3–2 тысячелетиях до н.э. шумеры, ассирийцы, вавилоняне неоднократно упоминали в своих клинописных текстах о богатом и цветущем царстве или городе Дильмун – "стране жизни", лежавшей далеко к югу Месопотамии, "за горькой водой" (!!!), "на восходе солнца".

В пользу гипотезы В. Л. Глазычева говорит ещё и то, что сегодня еще очень трудно ответить на вопросы: почему для шумеров, судя по их мифам и эпическим поэмам, Дильмут являлся какой-то сказочной страной «светлой», не знающей ни смерти, ни болезней, «раем» для богов? Почему в глазах древних жителей двуречья Дильмун был окружен каким-то священным ореолом?

Трудно согласиться, что причина этого заключается только в большом экономическом значении для Двуречья торговли с Дильмуном. Да ведь и древнейшие торговые контакты между этими странами, как предполагают археологи, относятся только к началу III тысячелетия до н. э., а истоки поэм и особенно мифов несомненно надо искать в более глубокой исторической эпохе.

Многие ученые высказывают мысль, что некоторое объяснение этому феномену дает сам остров Бахрейн, где когда-то находилась легендарная страна. Дело в том, что действительно на фоне окружающей пустыни его природа смотрится довольно впечатляюще: огромные рощи финиковых пальм, цветущие сады, многочисленные источники пресной воды, иногда появляющиеся прямо со дна моря.

Вполне возможно, что на протяжении тысячелетий люди не могли понять, откуда же берется эта вода, которая питает местные оазисы. Точнее, они считали это даром богов.

А что же на самом деле?

Вот что пишут российские исследователи Б. Бодянский, О. Герасимов и Л. Медведко в своей книге «Княжества Персидского залива»:

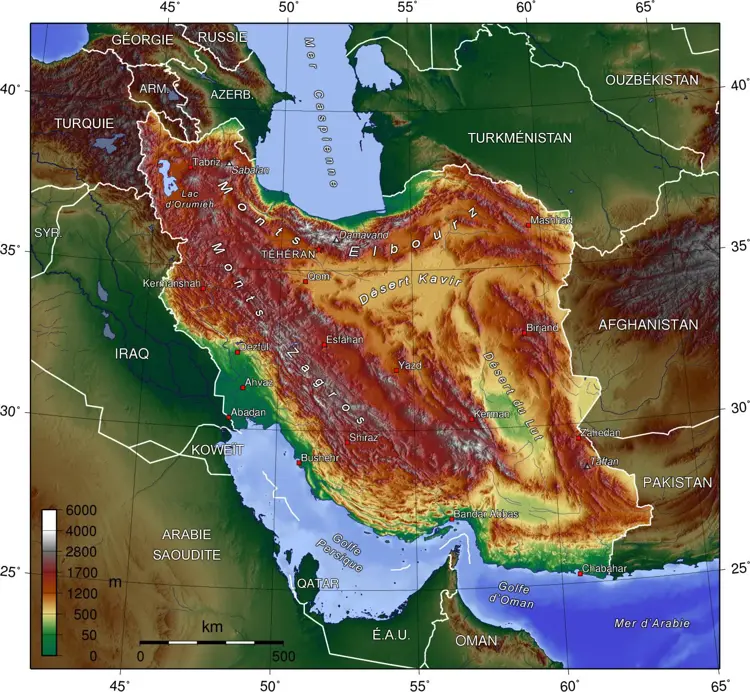

«Сравнительно недавно геологи наконец решили загадку оазисов Бахрейнского архипелага. Выяснилось, что истоки подземных вод удалены на 500-700 километров к западу от мест их выхода. Они расположены на Аравийском полуострове в районе возвышенностей Хиджаза, Асира, Неджда и Йемена, которые обильно омываются дождями в период муссонов. Оттуда, следуя наклону горных пород, вода устремляется под землей по водоносным слоям на юго-восток и восток к пустынным берегам Персидского и Оманского заливов. Горизонт подземных вод, естественно, является напорным. Этого горизонта достигают сравнительно неглубокие колодцы в Кувейте и в Договорном Омане. Он снабжает водой пресноводные источники, находящие выход на дне моря вдоль аравийского побережья и далее, источники прибрежных островов, в том числе Бахрейнского архипелага».

Однако это, надо полагать, не единственная причина такого отношения к Дильмуну со стороны его соседей.

Как поведали археологические исследования последних десятилетий, в конце V — начале IV тысячелетий до н. э. на восточном побережье Аравии, которое включает в себя и Бахрейн-Дильмун, и на юге Месопотамии проживали родственные племена раннеземледельческой Убайдской культуры. Об этом хотя бы свидетельствует их керамика — чаши, кувшины, кубки, изготовленные из зеленовато-желтой глины и расписанные красновато-коричневыми и черными геометрическими узорами.

Но, по мнению многих археологов, Убайдская культура была прямой предшественницей и родоначальницей цивилизации шумеров. Если согласиться с мнением археологов, то тогда получается, что родина самой Убайдской культуры была где-то на юге — вполне вероятно, на аравийском побережье Персидского залива. В этом случае становится совершенно понятно, почему так восхваляли в своих мифах и поэмах шумеры Дильмун — ведь это их далекая южная прародина!

***

И всё же, по мнению ряда современных исследователей (включая А.М. Кондратова и автора этих строк), Бахрейн (даже, самой древней формации – периода III - II тысячелетий до н. э.) вряд ли мог быть легендарной прародиной шумеров – Дильмун. И уж точно, Бахрейн никак не мог быть исторической «страной предков» главных первопроходцев Южного Междуречья – «убаидцев» и «эламитян» - народов, создавших в Месопотамии свои достаточно высокоразвитые цивилизации задолго до первого поселения протошумеров в Эриду.

В пользу данного утвеждения, во-первых, говорит простое (банальное) сопоставление вышеприведенных датировок археологических памятников в Бахрейне, Древнем Эламе, поселениях культуры «Эль-Убейд» и даже на территории Древнего Шумера.

Так, в частности, по общепризнанным данным археологов, самое древнее из обнаруженных в результате раскопок Дж. Бибби поселение Бахрейна («Культура Барбар») возникло не ранее 2800гг. до н. э. (по конкретным строениям датировки и того «моложе» - 2300 г. до н. э. и позже), а первое достоверное письменное упоминание о Дильмуне из клинописной таблички правителя месопотамского Лагаша Ур-Нание - к 2520 г. до н. э.

В тоже время, напомним, однозначно идентифицированные арпхеологами древнейшие памятники шумерской цивилизации относятся минимум к 2750—2615 гг. до н. э. (I раннединастический период). По другим источникам [57], уже в середине IV тысячелетии до н.э. на западе Элама, в Сузах, установилось господство шумеров.

Согласитесь, как то нелогично, чтобы «прародина» некого народа и цивилизации возникла одновременно и даже значительно позже создания им не только исторически идентифицированного государства, но ещё и письменности!?

По сопоставлению «археологических» датировок поселений, строений и артефактов, обнаруженных в Бахрейне и на территориях культур Древнего Элама и «Эль-Убейд» - ситуация выглядит ещё «плачевней» …

Напомним, древнейшие памятники Элама (в частности, город Сузы) археологи относ ят к 4000 г. до н. э., само появление эламитян в Междуречье [57] – к V тыс. до н. э. Самое древнее письменное (шумерское) упоминание об Эламе восходит приблизительно к 2680 г..

В свою очередь, протогрода «убаидцев», согласно последним археологическим данным, существовали в Междуречье уже в 5300 - 4700 гг. до н.э., город Эриду– в 4800 г. до н.э., поселение Эль-Убайд – в 4800 - 4500 гг. до н.э., , поселение Телль Абада – в конце VI - начале V тыс. до н.э. [77]

Таким образом, «археологически» известная цивилизация Бахрейна («Культура Барбар») как минимум в два раза «моложе» «эламской» и «убайдской» и не менее чем 200-500 лет «моложе» шумерской. А значит, уже только лишь по «хронологическим» критериям «Культура Барбар» Бахрейна никак не могла быть ни Дильмунов, ни, уж тем более, Лемурией.

Во-вторых, по данным А.М. Кондратов [3, 4], крупнейший шумеролог мира профессор Самуэл Крамер доказал, что историческая цивилизация Древнего Бахрейна и легендарная страна Дильмун не могут быть тождественны. Так, в частности, на Бахрейне нет и не было слонов, а слоновая кость, судя по всему, была самым ходким товаром, поставляемым из Дильмуна. В стране Дильмун был культ воды, а святилище божества воды на пустынных Бахрейнских островах не обнаружено. По мнению Крамера, под страной Дильмун жители Двуречья подразумевали Индию с ее древнейшей цивилизацией, создатели которой были прекрасными мореходами, приручили слонов и имели развитый культ воды. Шумеры имели контакты с протоиндийцами, но, по всей видимости, именовали Индию страной Мелухха, а не Дильмуном. Ну а псевдо-Дильмун - Бахрейн при этом вполне мог быть «перевалочным пунктом» на трассе Индостан — Двуречье. Именно по этой причине на его территории (точнее - на островах) сложилась своеобразная цивилизация: чем-то напоминающая протоиндийскую, чем-то шумерскую, а во многом - совершенно оригинальная (например, круглые печати)…

Что же касается настоящего Дильмуна (по нашему предположению – некогда располагающемуся в Индийском океане), то он мог быть «центром икс», откуда вышли и «убаидцы», и создатели протоиндийской цивилизации…

***

Как-то так ...

Что думаете, коллеги?

Продолжение следует ...

***

Кстати, про мой канал на Телеграм, пользуясь случаем, напоминаю (никак не самопиар, но реально - Личное):

Ссылка на авторский Телеграм (как и обещал) https://t.me/Aleks_Almistov

Создана группа – https://t.me/almistov_STRIM – для вопросов и ответов по “Научно-обоснованные СТРИМы по СверхДревней Истории Человечества на ЮТУБ-ЛАИ, авторские ВидеоЛекции/ТВ-интервью и Историко-Фантастические книги (Атлантида Сумрачного Солнца) Алекса А. Алмистова”